पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री का दर्ज़ा पुरुष से नीचे ही माना जाता है। पुरुष के विचारों, मतों और दृष्टि का वर्चस्व स्त्री को अपने अधीन रखने का हथियार बन जाता है। समाज में स्त्री की इस छवि का प्रतिबिम्ब हमें फिल्मों में भी देखने को मिलता है। फिल्म यथार्थवादी दृश्य-श्रव्य माध्यम है अतः जो कुछ समाज में घटित होता है, उसका आभासी रूप बड़े परदे पर दिखलाई देता ही है, भले ही उसे प्रस्तुत करने का आयाम पृथक-पृथक हो। फिल्म निर्माता-निर्देशक प्रायः पुरुष ही होते हैं। फिल्म के विकास के आरम्भिक दौर में स्त्रियों को फिल्म देखने की इजाज़त भी नहीं थी। जो स्त्री फिल्मों में अभिनय करती थी, उसे समाज में नीची निगाह से देखा जाता था। तब से लेकर आज तक के इतिहास में अभिनेत्रियों की छवि में काफी बदलाव आया है। हालाँकि आज भी अधिकतर लोग अपनी बहू-बेटियों को फिल्मी दुनिया से दूर ही रखना चाहते हैं। इसी पृष्ठभूमि पर फिल्मों में स्त्रियों की छवि पर बात शुरू करते हैं ।

स्त्री की पारिवारिक छवि :

स्त्री की सबसे पहली छवि पारिवारिक स्त्री की है, जहाँ वह किसी की माता, बहन, बेटी, पत्नी या चाची, मामी, बुआ, दादी, नानी आदि होती है। इस छवि के अंतर्गत पारिवारिक संबंधों का निर्वाह, परिवार की इज़्ज़त की परवाह और स्वयं के व्यक्तित्व को नज़रअंदाज़ करके घर-परिवार के दायित्व को निभाना उसकी प्राथमिकता मानी जाती रही है। यह छवि अनेक प्रकार से पुरानी फिल्मों में गढ़ी गई है। पत्नी का हर हालत में पति के प्रति समर्पित होना, संतानों पर भोले विश्वास और ममता की बौछार करते रहना, अपने सतीत्व और पवित्रता की रक्षा के लिए अतिरिक्त संवेदनशील होना उनके विशेष गुण माने जाते रहे हैं। इसी काल की फिल्मों में एक अन्य स्त्री-छवि दिखाई जाती रही है – पढ़ी-लिखी चंचल, स्वतंत्र और मोहक स्त्री की, जो प्रायः किसी रईस बाप की बेटी हुआ करती थी। मधुबाला, नरगिस की अनेक फिल्में इस स्त्री-छवि को साकार करती हैं।

नायक की सहायिका :

यह बात अनेक अभिनेत्रियों के साक्षात्कारों में सामने आई है कि भारतीय फिल्मों में अभिनेत्रियों का दर्ज़ा अभिनेताओं से कमतर माना जाता है। चाहे पारिश्रमिक की बात हो या फिल्म में भूमिका के महत्व की बात हो, अभिनेत्रियों की हमेशा उपेक्षा की गई बल्कि यह कहा जा सकता है कि उन्हें ‘प्रदर्शन की सुंदर वस्तु’ या नायक की छवि को उभारने वाली सहायिका के रूप में ही महत्व दिया जाता था।

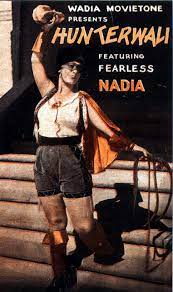

इसका अपवाद ‘मदर इंडिया’ या ‘हंटरवाली’ जैसी गिनीचुनी फिल्में हैं। यह परम्परा दरकने लगी, सत्तर-अस्सी के दशक में समानांतर सिनेमा या कला-फिल्म के प्रवेश से।

कला-फिल्मों में ग्रामीण स्त्री :

मुख्य धारा का सिनेमा प्रायः मनोरंजनप्रधान, पारम्परिक पारिवारिक मूल्यों को रूढ़ करने वाला था, वहीं कला-सिनेमा जीवन की अंधेरी वास्तविकताओं के आयामों को उजागर करने वाला गंभीर प्रयास बना।

सत्तर-अस्सी के दशक में स्त्री की प्रतिरोधी छवि को गंभीरता के साथ गढ़ने की शुरुआत श्याम बेनेगल ने की थी। उन्होंने स्मिता पाटील, शबाना आज़मी जैसी सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध अभिनेत्रियों को लेकर अंकुर, निशांत, मंथन आदि फिल्में बनाईं। केतन मेहता ने ‘मिर्च मसाला’ बनाईं। इन फिल्मों में स्त्री को अपनी अस्मिता की पहचान है। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका उन्हें स्पष्ट अहसास है। ‘मिर्च मसाला’ में न केवल स्मिता पाटिल, बल्कि दीप्ति नवल का विद्रोही चरित्र बहुत स्वाभाविक तरीके से विकसित किया गया है।

क्रूरता की ओर अग्रसर :

स्त्रियों को दासी मानना, अपने इशारों पर नाचने के लिए बाध्य करने वाला पुरुष वर्ग कभी-कभी स्त्री पर इतने जुल्म ढा देता है कि वह स्त्री प्रतिकार-भावना से भरकर समाजविरोधी काम करने लगती है। दस्यु सुंदरी फूलन देवी इसकी बहुत बड़ी उदाहरण रहीं। परंतु बारीकी से देखने पर पता चलता है कि फूलन देवी के जीवन पर बनी फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ हो या हाल के वर्षों में बनी ‘रिवॉल्वर रानी’, इनकी छवि में समाज द्वारा स्त्रियोचित करार दी गई संवेदनाएँ समाप्त नहीं होतीं, भले ही वे पुरुषों के क्रूर संसार में प्रवेश करती हों। (हालाँकि संवेदनाएँ जेंडर-निर्भर नहीं होतीं, यह पितृसत्तात्मक समाज द्वारा गढ़े गए ढाँचे हैं) एक स्त्री का ‘बांझ’ के रूप में किया गया तिरस्कार उसके मनोजगत को पीड़ा और रिक्तता से भर देता है परंतु जब उसे पता चलता है कि वह बांझ नहीं है तो वह अपनी आतंककारी छवि को तोड़कर अपने गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा सर्वोपरि चाहने लगती है। (हालाँकि यह भी जेंडर-विभेदकारी अवधारणा है कि, शिशु से सिर्फ माँ को ही ज़्यादा लगाव होता है। यह भी पितृसत्तात्मक समाज द्वारा गढ़ा और थोपा गया मिथक ही है) ‘रिवॉल्वर रानी’ भले ही गहरे अर्थों से रची गई फिल्म न हो, परंतु उसने एक नई स्त्री-छवि गढ़ी है।

संवेदनशील व्यक्ति के रूप में :

स्त्री और पुरुष को लेकर मानव सभ्यता के विकास में जेंडरकेन्द्रित अनेक मिथक रचे गये हैं, जो मानसिकता-निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्त्री जब पितृसत्ता द्वारा निर्धारित किये गये घरेलू जिम्मेदारियों की चहारदीवारी को लाँघकर अर्थार्जन के लिए बाहर निकली, वहाँ भी उसके कार्यक्षेत्र के बारे में दूसरे प्रकार के मिथ गढ़ दिये गये कि वह सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा या मनोरंजन उद्योग में ही काम कर सकती है। अन्य क्षेत्र उसकी प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं। आधुनिक शिक्षा ने स्त्री के कार्यक्षेत्र में नए-नए आयाम जोड़े परंतु फिल्मों में उसकी भावुक, प्रेममयी, त्याग और समर्पण करने वाली छवि बरकरार रही। उसका अतिरिक्त संवेदनशील होना उसके चरित्र को एक मानवीय आयाम प्रदान करता रहा। ‘‘सिमोन द बोउवार ने यह सिद्ध कर दिया है कि मात्र जीवशास्त्र के आधार पर स्त्रियों को दूसरे दर्जे का सिद्ध नहीं किया जा सकता। उसके जीवन, समय, संदर्भ, परिसर, परिवार, रिश्ते, रंग, सामाजिक हिस्सेदारी आदि कई कारणों पर स्त्री-मानसिकता प्रवर्तित होती है। इन सबके ऊपर उसे चयन और व्यवहार का अवसर मिलना चाहिए।’’ (प्रमीला के.पी. – स्त्री : यौनिकता बनाम आध्यात्मिकता, पृ. 107)

फिल्मों में स्त्री की यह नई छवि भी रची गई है। ‘पेज थ्री’ की पत्रकार कोंकणा सेन हो या ‘कारपोरेट’ की बिपाशा बसु, कैरियर के प्रति गंभीरता, समर्पण के बावजूद उनके व्यवहार में उनकी भावुकता, सामाजिक प्रतिबद्धता हावी रहती है। अखबार में पेज थ्री पर छपने वाली ग्लैमरस हस्तियों की रिपोर्ट करने की बजाय कोंकणा को क्राइम की बीट में समाज के लिए कुछ कर सकने की संभावना नज़र आती है। ‘पेज थ्री’ और ‘कारपोरेट’ दोनों ही फिल्मों की नायिकाएँ अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ रहते हुए अपने कैरियर को दाँव पर लगा देती हैं।

बलात्कार के खिलाफ प्रतिरोध में खड़ी स्त्री :

स्त्री पर वर्चस्व स्थापित करने का सबसे आसान रास्ता माना जाता है, उसकी देह पर कब्जा करना। उसे इस बात का अहसास कराते रहना कि उसका अस्तित्व या महत्व उसकी देह की पवित्रता तक ही सीमित है। सभ्यता के इस चरण में भी स्त्री की देह को महज़ यौनिक नज़रिये से ही देखा जाता है। स्त्री की देह को मनमाने स्पर्शों या नज़रों से छेड़ना पुरुष का सबसे बड़ा मनोरंजन रहता है। प्रायः प्रत्येक फिल्म में ऐसे दृश्य रखे ही जाते हैं जो पुरुष दर्शक को गुदगुदाते हैं। मनोरंजन की वस्तु के रूप में स्त्री की छवि फिल्मों की सबसे अधिक लोकप्रिय तथा बिकाऊ छवि है। मगर इस दृष्टिकोण के प्रतिरोध में अनेक स्त्री-छवियाँ सामने आई हैं। स्त्री को अपमानित करने या बदला लेने का एक हथियार है ‘बलात्कार’। स्त्री को अचानक दबोचकर उसके साथ जबर्दस्ती यौन सम्बन्ध बनाये जाने से स्त्री जितनी मानसिक-शारीरिक रूप से आहत होती है, उससे ज़्यादा सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित होती है।

अभी भी बलात्कारित स्त्री को ही बलात्कार का दोषी माना जाता है, उसे उपदेश दिये जाते हैं, ताने मारे जाते हैं और उसका उपहास किया जाता है। उसे ही चरित्रहीन मान लिया जाता है। प्रायः न्यायालय में भी वे न्याय से वंचित रह जाती हैं। हालाँकि अब स्त्रियाँ भी इसके विरुद्ध प्रतिरोधस्वरूप खड़ी होने लगी हैं। फिल्मों में ‘बलात्कार के विरुद्ध न्याय माँगने के लिए खड़ी होने वाली स्त्री की एक बेहद साहसी और आत्मसम्मान से भरपूर स्त्री की छवि हमारे सामने आ रही है। मराठी फिल्म ‘नॉट ओन्ली मिसेस राउत’, और हिंदी फिल्म ‘मॉम’ ये दोनों फिल्में अपनी मासूम किशोर बच्ची पर किये गये बलात्कार के प्रकरण पर न्यायालय से न्याय न मिल पाने के कारण स्वयं ही न्याय प्राप्त करने की गैरकानूनी कोशिश करने वाली माँओं की फिल्में हैं। अपनी बच्ची की मानसिक-शारीरिक पीड़ा से व्यथित ये बेचैन माताएँ उनके बलात्कारियों को स्वयं मारती हैं और सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाती हैं। विद्या राउत न्यायाधीश से पूछती हैं, ‘‘जब मेरी बेटी को न्यायालय से न्याय नहीं मिलता तो मैं कहाँ जाऊँ? अपने क्रोध, पीड़ा और घुटन को कैसे शांत करूँ? मेरे सामने क्या रास्ता बच जाता है जज साहब, आप ही बताइये?’’

बालिका तस्करी और वेश्यावृत्ति में अपनी ही बच्ची को धकेले जाने की सत्य घटना पर आधारित फिल्म ‘लक्ष्मी’ एक अधिक दृढ़ छवि को उभारती है। लक्ष्मी के पिता ही उसे देह-व्यापार करने वाले दलाल को बेचते हैं और वह 14 वर्ष की लड़की वेश्यावृत्ति में धकेल दी जाती है। अनेक बार भागने की कोशिश असफल होने के बाद भी वह इस अपमानजनक पेशे से समझौता नहीं करती और एक एनजीओ की मदद से कोर्ट चली जाती है। प्रतिरोध का साहस और स्वस्थ जीवन जीने की स्पष्ट इच्छा लक्ष्मी को मजबूत बना देती है। वह कानून अपने हाथ में नहीं लेती, बल्कि कानून का सहारा लेकर अंततः न्याय पाती है।

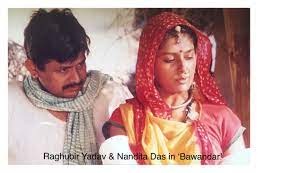

‘पिंक’ शहरी पढ़ी-लिखी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर आधुनिक लड़कियों की कहानी है, जो बलात्कार के खिलाफ काफी मजबूती से न्यायालय में भी खड़ी होती हैं। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे बलात् यौन संबंध स्थापित करने की जबर्दस्ती क्यों? ‘‘यदि स्त्री शारीरिक संबंध बनाने की इच्छुक नहीं है तो उसकी ‘ना’ को ‘ना’ ही मानें’’ (बलात्कार होने पर – कमलेश जैन, पृ. 64) इस बात को बहुत ज़ोर देकर ‘पिंक’ में रेखांकित किया गया। पितृसत्तात्मक वर्चस्व और अहंकार के विरुद्ध अनेक प्रश्न खड़े करती हैं इस फिल्म की लड़कियाँ। इसके विपरीत ग्रामीण परिवेश में तथाकथित नीची जाति वाली स्त्रियों पर बलात्कार ऊँची जाति वालों का विशेषाधिकार माना जाता रहा है। अंकुर, निशांत, बवंडर जैसी फिल्मों में बाकी बातों में छुआछूत मानने वाले सवर्ण पुरुष स्त्री-देह के भोग में छूत नहीं मानते। ‘बवंडर’ की साँवरी देवी अपने उच्चवर्णीय बलात्कारी से पूछती है, ‘‘गंगाजली को छूने से उसे छूत लग जाती है परंतु जब मेरी इज्जत लूटनी थी तब तुम्हें छूत नहीं लगी?’’ राजस्थान के भँवरीदेवी प्रकरण से प्रभावित इस फिल्म में स्त्री की बेहद साहसी और दृढ़निश्चयी छवि अंकित है। अपने यौन-शोषण और बलात्कार के विषय में ‘‘औरत किसी से कुछ कहे, यह बात पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। कोई लड़की या औरत यदि बलात्कार की बात किसी से कहे तो उसे औरत की बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने की हिदायत दी जाती थी। औरत का तो दोनों तरह से मरण था। वह कहे तो बदनामी, न कहे और पकड़ी जाए तो चरित्रहीनता का आरोप। पुरुष अपनी मूँछ मरोड़कर बड़ी बेशर्मी से समाज में अपने इस उद्दंड व्यवहार की शेखी बघार सकता था और औरत की जुबान पर ताले पड़े थे।’’ (ममता जैतली, श्रीप्रकाश शर्मा – आधी आबादी का संघर्ष, पृ. 261-262) इसी वातावरण में पली-बढ़ी ‘बवंडर’ की साँवरी देवी अपने पति के सहयोग से अपने ऊपर हुए बलात्कार के विरुद्ध बिना डरे संघर्ष करती है। इसमें महिला संगठन भी साथ देते हैं। महिला संगठनों में सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं की दो छवियाँ भी यहाँ स्पष्टता से उकेरी गई हैं। पहली, दीप्ति नवल जैसी सामाजिक कार्यकर्ता, जो साँवरी देवी के प्रकरण को दिल्ली तक ईमानदारी से ले जाती है और व्यक्तिगत स्तर पर अपने पुरुश-वर्चस्व जमाने वाले पति का घर तक छोड़ देती है, वहीं दिल्ली की कुछ महिला कार्यकर्ता/नेत्रियाँ सतही स्तर पर साँवरी देवी को मात्र एक प्रकरण मानकर अपनी सामाजिक छवि को चमकाने में लगी रहती हैं।

‘बवंडर’ में यह बात भी अत्यंत उल्लेखनीय है कि यहाँ साँवरी देवी के पति की भी एक बहुत मानवीय और महत्वपूर्ण छवि उभारी गई है। अगर पीड़ित स्त्री के घर के पुरुष भी उसके साथ हों तो उसकी तकलीफ काफी कम हो जाती है। मगर दुर्भाग्य से ऐसे पुरुष चरित्र फिल्मों में भी बहुत ही कम दिखाई देते हैं। पहले स्त्री की इसतरह की अपमानजनक और दोयम स्थिति पर फिल्मों में अभिनेत्रियाँ आँसू बहाती थीं, दर्शकों की सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करती थीं परंतु धीरे-धीरे स्त्री की छवि आक्रोश, प्रतिरोध, प्रतिशोध से लेकर संगठित विरोध तक विकसित होती हुई दिख रही है। वे अब पारम्परिक शर्म-हया के लादे गये आवरण को हटा कर सत्य को बेबाकी से बेहिचक सामने ला रही हैं। ‘अनारकली ऑफ आरा’ में स्त्री-छवि के ये सभी रूप दिखाई देते हैं।

अपने शौक से नाचने-गाने को अपना पेशा बनाने वाली कस्बाई अनारकली दूध की धुली नहीं है परंतु वह अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करती। सार्वजनिक मंच पर कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उससे की गई अश्लील हरकतों के खिलाफ वह कमर कस लेती है और अंततः उस कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग उसी विश्वविद्यालय में स्क्रीन पर दिखाकर वह कुलपति की मानसिकता और हरकतों को उसके परिवार और सबके बीच उजागर करती है। यह डिजिटल युग की प्रतिरोधी स्त्री-छवि है, जिसका स्वागत होना चाहिए।

अपने आत्मसम्मान और प्रतिरोध का एक अलग किस्म का उदाहरण प्रस्तुत करती है फिल्म ‘मिर्च मसाला’। केतन मेहता की इस फिल्म में मालगुजार की नजर मिर्च-मसाले के कारखाने में काम करने वाली एक स्त्री पर पड़ जाती है, वह उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। पूरा गाँव उस स्त्री को मालगुजार को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु पितृसत्तात्मक सामंती प्रवृत्ति के प्रतिरोध में मुखी की पत्नी गाँव की कुछ स्त्रियों के साथ संगठित होकर उसे बचाना चाहती है। उसका विद्रोह तो उसके पति द्वारा कुचल दिया जाता है परंतु कारखाने के दरवाजे तोड़े जाने पर वहाँ उपस्थित स्त्रियाँ मिर्च की ढेरी मालगुजार पर पलटकर अपनी आत्मरक्षा करती हैं। यह बेहद साहसी कदम है मगर यहाँ एक यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ अपनी देह और आत्मसम्मान की रक्षा तक ही स्त्री के विद्रोह को सिमटना चाहिए? पुरुषसत्तात्मक समाज में स्त्री के अस्तित्व को देह तक सीमित किये जाने के खिलाफ भी स्त्री को खड़े होने की आवश्यकता है। जहाँ एक मनुष्य के रूप में उसका वजूद हो, बराबरी का स्थान हो, सम्मान हो, ऐसा समाज विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

देह-व्यापार में संलग्न स्त्री का संघर्ष :

चांदनी बार, लक्ष्मी, चमेली, बेगम जान आदि फिल्मों में दिखाया गया है कि स्त्रियाँ अपने ही रिश्तेदारों द्वारा धोखे से लाकर देह-व्यापार की दुनिया में धकेल दी जाती हैं परंतु वहाँ भी अपनी मानवीयता को बचाकर रखती हैं। उनमें एक माँ की ममता, अपनी संतान को इस घृणित व्यवसाय से दूर रखने की जद्दोजहद और संघर्षशीलता कूट-कूटकर भरी हुई है। बेगम जान की बेगम और अन्य कोठेवालियों के मुँह से स्त्रियों की स्थिति पर बेबाक और कटु तंज किये गये हैं।

‘बेगम जान’, ‘चाँदनी बार’ जैसी संवेदनशील फिल्मों में किशोरी बच्चियों का असमय परिपक्व हो जाना, पुरुष स्त्री की सिर्फ नग्न देह अपनी यौन-पिपासा की तृप्ति के लिए चाहता है, इस अनुभव के बल पर उन किशोरियों द्वारा अपनी देह का पुरुष के सामने परोसा जाना समाज को कटघरे में खड़ा करता है। संवेदनशील दर्शक इन दृश्यों को देखकर दहल जाता है।

निम्नवर्गीय स्त्रियों के सपने :

एक निम्नवर्गीय अल्पशिक्षित स्त्री द्वारा अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने की आकांक्षा और बेटी द्वारा मान लिया जाना कि ‘‘बाई की लड़की तो बाई ही बनेगी’’ – ‘निल बटे सन्नाटा’ में माँ-बेटी के इस द्वंद्व को उभारकर माँ के द्वारा किये गये असाधारण प्रयत्नों के आगे बेटी का परास्त होना भले ही यथार्थ का आभास कराने वाला रूपक लगता हो परंतु यह आज के समाज का सच भी है। आज अनेक बच्चे सामने आ रहे हैं, जिनके अल्पशिक्षित अभिभावक उनमें शिक्षा का अलख जगाकर उन्हें ऊँचे मुकाम पर पहुँचा रहे हैं। समाज में अनेक ऐसी माँएँ हैं, जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात या उसके द्वारा अकेले छोड़ दिये जाने के बावजूद बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जी-जान लगा देती हैं। समाज की इस बहुतायत में पाई जाने वाली स्त्री-छवि को ‘निल बटे सन्नाटा’ में स्वरा भास्कर ने बखूबी उभारा है।

स्वावलम्बी जीवन जीने के लिए तैयार आत्मसम्मानी स्त्री :

स्त्री की अन्याय के विरुद्ध नेतृत्वकारी छवि भी अनेक फिल्मों में गढ़ी गई है। एक सकारात्मक नेतृत्व दिखता है ‘नो वन किल्ड जेसिका’ की पत्रकार रानी मुखर्जी का, जो जेसिका के हत्यारों को बाइज्जत बरी करने के न्यायालय के निर्णय से बुरी तरह चौंकती है और अपने व्यावसायिक कौशल और संभावनाओं का उपयोग करते हुए एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करती है तथा ठोस तथ्यों को जुटाकर हत्यारों को सज़ा दिलवाती है। कई फिल्मों में स्त्री की ऐसी भी छवि गढ़ी गई, जो उसे पुरुष के पारम्परिक संरक्षण के दायरे को तोड़कर स्वतंत्र जीवन जीने की ओर प्रेरित करती है। अस्सी के दशक में आई मराठी फिल्म ‘उंबरठा’, जो हिंदी में ‘सुबह’ नाम से भी प्रदर्शित हुई, उसमें स्मिता पाटिल की अपने पैरों पर खड़े होने तथा अपनी सोशल वर्क में ली गई उपाधि का वास्तविक सदुपयोग करने की उत्कट इच्छा और तदनुसार उठाये गये कदम उस समय का साहसिक निर्णय था। उससे भी अधिक साहसिक निर्णय वह तब लेती है जब उसे घर लौटने के बाद मालूम होता है कि उसके पति ने उसकी अनुपस्थिति में किसी अन्य स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर लिये हैं और वह उसे अब समाप्त नहीं करना चाहता। वह तत्काल घर छोड़ देती है।

पिछले दशक की फिल्मों ‘क्वीन’, ‘इंग्लिश विंग्लिश’, ‘पेज थ्री’, की नायिकाएँ पिता, पति, भाई, बेटे का सहारा लिये बिना अपना मनचाहा जीवन-पथ तय करती हैं और अपने विविधरंगी अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ती हैं। ‘‘पुरुष यौनिकता का यत्र-तत्र प्रतिपादन और स्त्री के ‘अयौनिक’ प्रस्तुतीकरण से व्यापक समाज में गलत संदेश फैल गया। साथ ही यौनिकता को विकल या विकृत चित्रित करने की वृत्तियाँ फैल गईं। लड़कियों को अयौनिक दृष्टि से शिक्षित-प्रशिक्षित करने के कारण, वे इस मानसिक अनुकूलन में फँस जाती हैं कि उनकी कोई यौनिक इच्छा नहीं है।’’ (प्रमीला के.पी. – स्त्री : यौनिकता बनाम आध्यात्मिकता, पृ. 105)

तीन-चार साल पूर्व प्रसारित हुई बहुचर्चित फिल्म ‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ में इस मान्यता को बुरी तरह झटका देते हुए एक नई स्त्री-छवि गढ़ने की कोशिश की गई है। स्त्री का भी अपना यौन जीवन होता है, उसकी भी यौन इच्छाएँ, आकांक्षाएँ होती हैं, सपने होते हैं। अलंकृता श्रीवास्तव ने एक हवेली में रहने वाली चार विभिन्न आयु-वर्ग की स्त्रियों की आशा-आकांक्षाओं और सपनों को पर्दे पर उतारा है। बहुत खुले रूप और बेबाकी से प्रस्तुत की गई स्त्रियों की इस नई छवि को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा है। मगर सवाल तो यह है कि क्या इसतरह के यथार्थ को पर्दे पर न उतारे जाने से समाज में दब-घुटकर रहने वाली स्त्रियों के सपने देखने की चाह को रोका जा सकता है?

इसतरह हम देखते हैं कि सत्तर-अस्सी के दशक से सिने-जगत में विविधताभरी स्त्री-छवियाँ दिखाई देने लगीं। इक्कीसवीं सदी में अनेक युवा स्त्री-निर्देशकों के प्रवेश से स्त्री के अनेक प्रकार के शोषण के अनेक चेहरे सामने आए हैं तथा इसी के समानांतर इस शोषण के खिलाफ उभरता स्त्रियों का गुस्सा, प्रतिरोध और संघर्ष भी अनेक आयामों में व्यक्त हो रहा है। ‘सुबह’ में जो स्त्री अपने आत्मसम्मान और सार्थकता की चाह में अपना तथाकथित भरापूरा घर छोड़कर अनजानी राह पर निकल पड़ती है, वह धीरे-धीरे अनेक फिल्मों में ‘एक व्यक्ति, एक इंसान’ के रूप में जीवन जीने के लिए परिवार के पारम्परिक ढाँचे को तोड़कर नई ज़िंदगी जीने के लिए कृतसंकल्प है। पिछले तीन दशकों में कुछ सामाजिक चेतनासम्पन्न और स्त्री अस्मिता के प्रति जागरूक अभिनेत्रियाँ, जैसे शबाना आज़मी, स्मिता पाटील, दीप्ति नवल, कोंकणा सेन शर्मा, तापसी पन्नू आदि सामने आईं, जिन्होंने न केवल फिल्मों में, बल्कि अपने वक्तव्यों और कार्यों से भी स्त्री की सोच और व्यवहार को एक नई ज़मीन प्रदान की, वहीं दीपा मेहता, अपर्णा सेन, कल्पना लाज़मी, लीना यादव, ज़ोया अख्तर जैसी महिला निर्देशक आईं, जिनकी फिल्मों में स्त्री के प्रति एक नया नज़रिया दिखाई दे रहा है। मुश्किल यह है कि स्त्री की इन नई छवियों के समानांतर पुरुष की नई छवियाँ, जो एक बेहतर मनुष्य की छवि को प्रस्तुत करे, नहीं आ रही हैं। ‘मिर्च मसाला’, ‘लक्ष्मी’ या ‘बवंडर’ जैसी फिल्मों में स्त्रियों के सम्मान और अधिकार के लिए लड़ने वाले पुरुष पात्र हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं परंतु अधिकतर पुरुष अभी भी पितृसत्तात्मक वर्चस्व के सिंहासन पर आरूढ़ होकर स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाने, उनकी देह में मनोरंजन खोजने और उन्हें घर की चारदीवारी में बंद रखने में ही मशगूल हैं।