(अजय इप्टा और मैं की पहली कड़ी के बाद मुझे लगा कि संगठन और व्यक्ति के परस्पर सम्बन्ध और विकास को समझने के लिए अजय के संस्मरण का भी सहारा लिया जाये !! अजय ने यह दीर्घ संस्मरणात्मक लेख रायगढ़ इकाई के इतिहास के रूप में लिखा था, जो 2017 के छत्तीसगढ़ इप्टा पर केंद्रित रंगकर्म के विशेष अंक में छपा था। रायगढ़ इप्टा में मेरे प्रवेश से पहले की बातों से अजय ने लेख शुरू किया है इसलिए मेरी कड़ी से समय को पीछे ले जाते हुए रायगढ़ इप्टा की शुरुआत से लेकर पुनर्गठन तक के किस्से जानने के लिए अजय की कलम से रूबरू होते हैं। इस कड़ी में एक युवा किसतरह संगठन से जुड़ता है, उसकी पढ़ने-लिखने-अभिनय करने की रूचि बढ़ने से लेकर वह किसतरह एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में तैयार होता है, किस तरह संगठन में आपसी मतभेद के कारण काम रुक जाता है साथ ही युवाओं की आजीविका सम्बन्धी समस्याओं में उलझने से उनमें कुछ समय के लिए संगठन सम्बन्धी निष्क्रियता आती है – अजय ने इस समूची प्रक्रिया को बहुत सहज ढंग से और बिना किसी लाग-लपेट के लिखा है। यह अजय के संस्मरण की दूसरी कड़ी है।)

रविंद्र चौबे

नौशाद अली

अमरकंटक में दस दिवसीय कहानी-लेखन-शिविर का आयोजन था। रायगढ़ इप्टा से कहानी-शिविर में भाग लेने रविन्द्र चौबे को भेजा गया। दस दिन के शिविर के बाद रविन्द्र लौटा। वह बेहद उत्साहित था। उसकी कहानी प्रकाशनार्थ चुनी गई थी। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा शिविर में लिखी गई चुनिंदा कहानियों का प्रकाशन हुआ था। (पुस्तक का नाम ‘गाथाएँ सपनों की’ था – उषा) इसमें रविन्द्र की कहानी ‘चूहे’ भी शामिल थी। मनोज रूपड़ा भी उसी शिविर की उपज थे। बाद में पता नहीं क्यों, रविन्द्र ने फिर कुछ नहीं लिखा। वह अच्छा कहानीकार हो सकता था। सम्मेलन और शिविर की खुमारी उतरते-उतरते जून निकल गया। इस बीच ‘उत्तरगाथा’ में जनम की एक स्क्रिप्ट छपी थी ‘समरथ को नहीं दोष गुसांई’। यह नाटक हमें लगा कि हम कर सकते हैं। कम पात्रों वाला था और कोई महिला पात्र भी नहीं थी। चर्चा हुई और हमने यह नाटक करने की ठान ली। धीरे-धीरे लोग जुटने लगे। एक दो लड़कों को मदारी-जमूरे का रोल देकर देखा पर वे नहीं कर पाए और रिहर्सल में आना ही छोड़ दिया। तब मैंने और रविन्द्र ने ही मदारी और जमूरे का रोल करना तय किया। बीच-बीच में मैं तमाशा दिखाने वाले लोगों को देखकर रूक जाता था और वे लोग कैसे बोलते हैं, इसे ध्यान से सुनता था। बाँसुरी बजाना मुझे आता था पर डमरू मुझसे नहीं बजता था। नौशाद ने मुझे डमरू बजाना सिखाया। पता नहीं वह कहाँ से सीखा था पर उसे अच्छे से बजाना आता था। तापस राय, नौशाद, एजाज़ अख्तर, बाल भास्कर, बाबा शुक्ला, रवीन्द्र चौबे, मैं तथा एक दो और साथी थे जितेन्द्र महंत, नरेन्द्र स्वर्णकार आदि। हमने मिलकर यह नाटक तैयार कर लिया।

15 अगस्त के दिन इसका पहला मंचन निश्चित किया गया। स्टेशन के सामने करना तय हुआ। तब गाड़ियों की इतनी भीड़ नहीं होती थी और स्टेशन के सामने पर्याप्त जगह थी। सुबह साढ़े नौ बजे चौबे जी, पापा, खोडियार सर, अमूल्य चौबे सर आदि वरिष्ठ साथियों के साथ हम सभी कलाकार स्टेशन पहुँच गए। अखबार में सूचना दी जा चुकी थी इसलिए हमारे पहुँचते ही भीड़ धीरे-धीरे जमा होने लगी। थोड़ी देर डमरू बजाने के बाद पर्याप्त भीड़ हो गई। नाटक शुरु हुआ। चालीस मिनट में पूरा हो गया। भीड़ की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहित करने वाली थी। सचमुच अद्भुत अनुभव था। उसी दिन दोपहर तीन बजे नटवर स्कूल के पास इसका दूसरा मंचन रखा गया था लेकिन हल्की बूँदाबांदी में भीगने के कारण तापस की तबियत खराब हो गई थी और हमें कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। लेकिन इसके बाद सिलसिला चल निकला। प्रत्येक शनिवार-रविवार को कहीं न कहीं इसके शो रखे जाते थे। एक बार तो गांधी पुतले के पास यह नाटक खेला जा रहा था। अचानक सिपाही आकर भीड़ भगाने लगा। पहले तो दर्शकों को लगा शायद यह नाटक का ही हिस्सा है मगर जैसे ही समझ में आया, लोग पुलिस पर चिल्लाने लगे। भीड़ में ही तहसीलदार भारत साहब भी थे, जो नाटक देख रहे थे। वे भी उस पुलिस वाले पर गुस्सा हुए। पुलिस वाले को वहाँ से हटना पड़ा। आम लोगों को उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तकलीफों को बयां किया जाए तो वे किसतरह आपके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, इस बात का अनुभव तब हुआ था। इस नाटक के सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुए। करीब 80 प्रदर्शन। इससे ये फायदा हुआ कि नये साथी जुड़ने लगे।

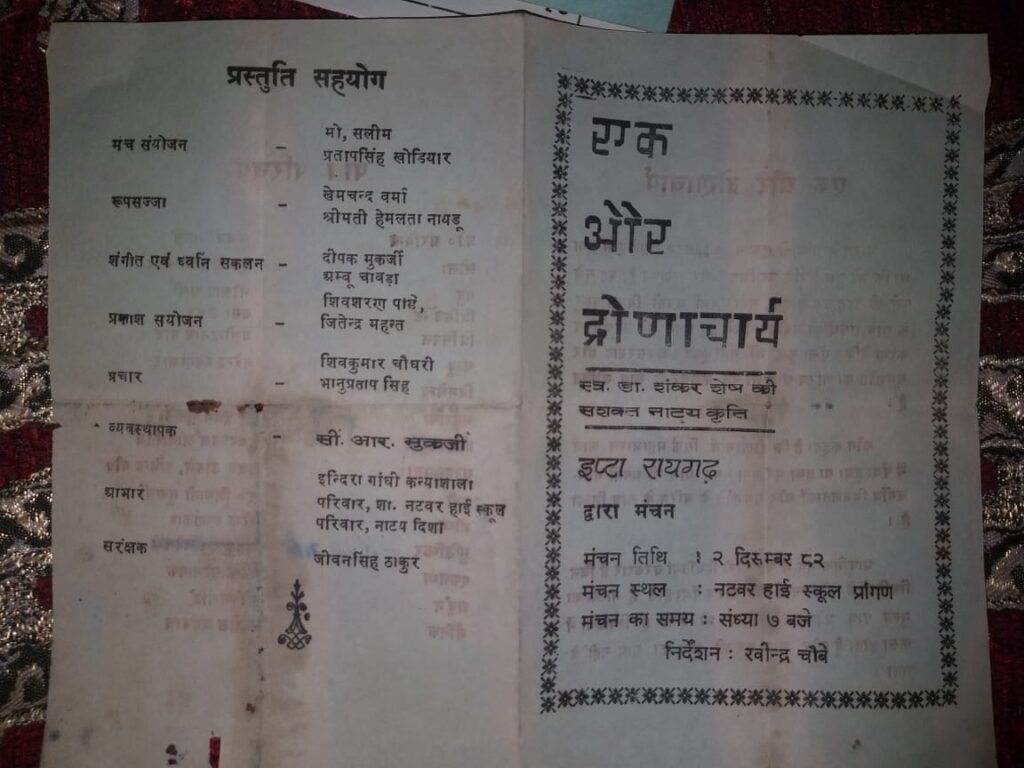

‘एक और द्रोणाचार्य’ : शिवानी मुखर्जी के सौजन्य से

इस बीच शेफाली चौबे ने मुहल्ले के बच्चों को लेकर एक नाटक ‘पापा खो गये’ तैयार करवाया, जिसका मंचन नटवर हाईस्कूल में किया गया। यह नाटक बेहद सफल रहा। इसके बाद वरिष्ठ साथियों ने तय किया कि अब एक मंचीय नाटक किया जाय। ले देकर बात फिर ‘एक और द्रोणाचार्य’ पर आ गई। अब महिला पात्रों की कमी नहीं थी। पूनम मुखर्जी और शिवानी मुखर्जी दो नई लड़कियाँ आ गई थीं। लड़के भी आ गए थे। अतः चौबे सर के यहाँ मीटिंग रखी गई और पात्रों के चयन के लिए बाकायदा एक कमेटी बनी, जिसमें सी.आर.मुखर्जी, दद्दू चौबे, अशोक झा आदि वरिष्ठ साथी बैठे। सभी से नाटक पढ़वाकर रोल बाँटा गया। प्रमोद सराफ की नौकरी स्टेट बैंक में लग गई थी और उसकी पोस्टिंग चरचा कालरी में हो गई थी। इस बार अरविंद का रोल मुझे दिया गया। मैं फिर चंदू का रोल पाने से वंचित रह गया। रिहर्सल शुरु हुई।

अठारह पात्री नाटक था इसलिए चौबे जी के घर पर रिहर्सल संभव नहीं थी, लिहाजा कन्या शाला के दो हॉल में करना तय हुआ। शाम छै बजे से लेकर आठ बजे तक रिहर्सल होती थी। आठ बजे से दस बजे तक पॉवर कट चल रहा था। यथार्थवादी हिस्से की रिहर्सल नीचे वाले हॉल में होती थी और पौराणिक हिस्से की ऊपर वाले हॉल में, इसलिए दो घंटे में अमूमन पूरे नाटक की रिहर्सल हो जाती थी। इस नाटक में बैकग्राउण्ड म्युज़िक देबू मुखर्जी जी का था। देबू दा अपने म्युज़िक पर बहुत मेहनत करते थे। एक जगह पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आनी थी, उसके लिए वे टेपरिकॉर्डर लेकर गये, रात को वापस आए और कहने लगे, ‘‘मास्साब कुत्ते वाला पीस अब बढ़िया निकलेगा। हमने देखा देबू दा और बादल दा के पैंट कीचड़ से सने थे, बादल दा का तो पैंट भी फट गया है। पता चला कि देबू दा और बादल दा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ रिकॉर्ड करने के चक्कर में अंधेरे में गली में घुस गये और कुत्तों को छेड़ दिया। कुत्तों ने जब भौंकते हुए दौड़ाया तो टेप चालू करके भागने लगे, इस चक्कर में नाली में पैर फँसा और गिर पड़े, किसी तरह जान बचाकर आए लेकिन भौंकने वाला पीस रिकॉर्ड करके ही लाए। रचनात्मकता का जुनून व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है।

ब्रोशर

नाटक तैयार हो गया था, प्रदर्शन की तारीख भी तय हो गई थी। हम सभी ने मिलकर टिकटें बेची थीं। ताकि प्रदर्शन का खर्च निकल सके। नटवर हाईस्कूल के स्टेज को बढ़ाकर प्रदर्शन लायक खोडियार सर ने बनाया था। लाइट की जिम्मेदारी शिवशरण जी और योगेश पांडे ने ली थी। नियत समय पर नाटक शुरु हुआ। पहले ही अंक के बाद दर्शकों की तालियों ने उत्साह बढ़ाया और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ही जाकर खत्म हुआ।

‘एक और द्रोणाचार्य’ का एक दृश्य : शिवानी मुखर्जी के सौजन्य से

यह बेहद सफल प्रदर्शन था। दर्शक भी अभिभूत थे। अशोक झा सर की टिप्पणी थी, ‘‘रेपर्टरी प्रोडक्शन का स्तर था।’’ तीन दिन बाद मीटिंग रखी थी पापा के घर पर। वहीं खाने का आयोजन था और अशोक झा सर समीक्षा लिखकर लाने वाले थे। झा सर ने बहुत अच्छी समीक्षा लिखी थी ‘शिक्षक तुम धरती का नमक हो’ शीर्षक के साथ। यह रिपोर्ट ‘देशबंधु’ में छपी थी आधे पृष्ठ पर। तब गिनेचुने अखबार निकलते थे और छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ही छपते थे। पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा होती थी। अब तो हर तहसील से एक संस्करण निकलता है, रायगढ़ की रिपोर्ट बिलासपुर-चाँपा को नहीं मिल पाती। उत्तर आधुनिकता और विखंडनवाद का असर अखबार पर ही सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अखबार में छपी समीक्षा का असर यह हुआ कि रायपुर में मुक्तिबोध नाट्य समारोह के लिए आमंत्रण आया। तब इसका आयोजन महाराष्ट्र मंडल किया करता था।

तीन महीने की लगातार रिहर्सल से मैं भी थक गया था। नया-नया धंधा लड़खड़ाने लगा था। ऐसे में फिर रिहर्सल और रायपुर जाने की अनुमति मिलना मेरे लिए असंभव था। चौबे जी चाहते थे कि जाने से पहले एक शो रायगढ़ में टिकट लगाकर किया जाए ताकि रायपुर आने-जाने का खर्च निकल आए। मेरे लिए तुरंत दो शो करना संभव नहीं था। चौबे जी ने शो की तारीख तय कर दी। मेरे द्वारा असमर्थता बताई जाने पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। अंततः मैंने हटना स्वीकार किया। मेरे बदले कौन कर सकता है, पूछे जाने पर मैंने तापस राय का नाम सुझाया।

‘एक और द्रोणाचार्य’ का ब्रोशर

इस बीच ‘समरथ को नहीं दोष गुसांई’ का शो तय हुआ जिसे टेलिफोन विभाग के कर्मचारी यूनियन की संभागीय बैठक में करना था। उस नाटक में मैंने हिस्सा लिया। इस बीच रविन्द्र चौबे को ग्रामीण बैंक में नौकरी लग गई और उसे सन्ना पोस्टिंग मिली थी। क्षितिन्द्र नाथ पाण्डेय ने आत्महत्या कर ली थी। इसीतरह और दो-तीन साथी बाहर चले गये जिससे रायपुर का आमंत्रण तो स्वीकार नहीं कर पाए लेकिन नई टीम के साथ श्याम टॉकिज में एक शो रखा गया था। कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण यह शो बाधित हुआ था लेकिन इसे देखने भारी भीड़ उमड़ी थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने टिकटें ब्लैक की थीं। नाटक के लिए ऐसी भीड़ उमड़ना आश्चर्यजनक बात थी। उस जमाने में टीवी नहीं आया था और मनोरंजन का माध्यम केवल सिनेमा ही था। बाद में टीवी ने तो नाटक और सिनेमा, दोनों के दर्शकों को कुछ दिनों के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज फिर वह दौर है जब दर्शक टीवी के चैनलों से उकता गया है और फिर नाटकों की ओर लौट रहा है। ‘एक और द्रोणाचार्य’ का बाद में एक और प्रदर्शन खरसिया में भी हुआ। इस बीच मैं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण निष्क्रिय हो गया था मगर इप्टा में नए लोग आ रहे थे। राजेश शुक्ला, राजेश डेनियल, शीला शास्त्री, अनुपमा अग्रवाल आदि नए लोग सक्रिय थे।

इस बीच एक रेंजर पाठक जी थे, जो ‘एक और द्रोणाचार्य’ की रिहर्सल देखने आया करते थे, उन्होंने इप्टा का एक ग्रीष्मकालीन शिविर सारंगढ़ में लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसे इप्टा के लोगों ने मान लिया। तभी हबीब तनवीर साहब अपने दल के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। लायंस क्लब वालों ने उनका एक शो रायगढ़ में रखा था। इसी तारतम्य में पाठक जी ने उनका एक शो सारंगढ़ में तय कर लिया एवं शिविर के उद्घाटन हेतु उनसे स्वीकृति ले ली। रायगढ़ से बड़ी संख्या में लड़के-लड़कियाँ सारंगढ़ के शिविर में भाग लेने पहुँचे थे। आज की प्रख्यात कत्थक नर्तकी वासंती वैष्णव भी उस शिविर में भाग लेने पहुँची थी। हम तीन-चार लोग उद्घाटन के अवसर पर हबीब साहब को सुनने पहुँचे थे। दोपहर शिविर का उद्घाटन था और शाम को उनके प्रसिद्ध नाटक ‘चरनदास चोर’ का मंचन था।

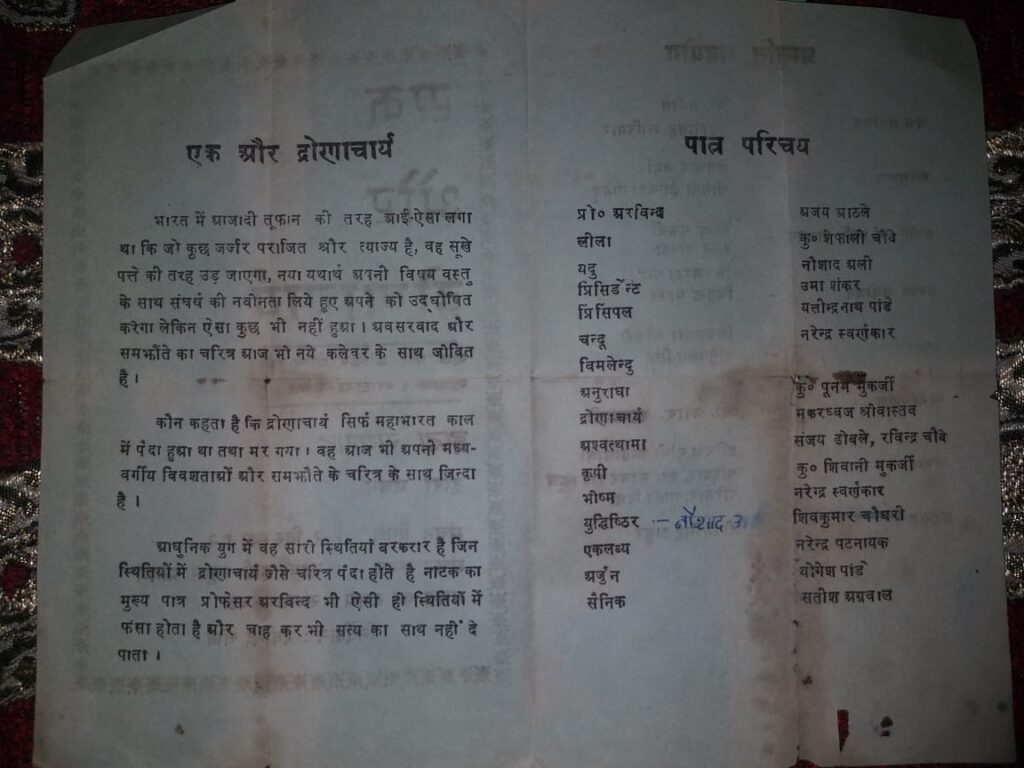

हबीब तनवीर

चरनदास चोर

उद्घाटन भाषण में हबीब साहब ने अपनी रंग-यात्रा की जानकारी दी। इंग्लैण्ड प्रवास के अनुभव सुनाए। बातचीत की भाषा में बोलते हुए उन्होंने रंगसंगीत, लोक परम्परा और पश्चिम की नाट्य कला के अंतर को बतलाया। उन्हें सुनना एक अद्भुत अनुभव था। रात में उनके नाटक ‘चरनदास चोर’ का मंचन देखा। तकरीबन पाँच हजार की भीड़ में दो हैलोजन लाइट की रोशनी में खेला गया नाटक बेहद सफल था। फिदाबाई और अंकुर राम को अभिनय करते हुए देखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। दूसरे दिन हम लौट आए। सारंगढ़ का शिविर चल रहा था पर बीस दिनों के इस शिविर में अंत तक कोई नाटक तैयार नहीं हो पाया और शिविर यूँ ही समाप्त हो गया।

इसी साल शिवपुरी में साहित्य सम्मेलन के सहयोग से एक शिविर लगाया गया था। उद्घाटन हेतु ए.के.हंगल जी आए थे। जयदेव हटंगड़ी भी आए थे। इस शिविर में रायगढ़ इप्टा से तापस राय, अनुपमा अग्रवाल, राजेश डेनियल आदि 6-7 साथियों ने भाग लिया। इस शिविर से लौटकर शिविर में तैयार किये गये नाटक ‘चार टांगे’ को यहाँ के साथियों के साथ तैयार किया गया, इसके कई मंचन शहर के विभिन्न इलाकों में किये गये। नुक्कड़ नाटकों का दौर था वह। शहर में मंचीय नाटक के लिए कोई सुविधा न होने के कारण भी नुक्कड़ नाटक करना ज़्यादा मुफीद लगता था। इस बीच कुछ साथियों के साथ मैंने ‘बकरी’ नाटक का मंचन करने की सोची। दिलीप षडंगी, नौशाद अली, दीपक उपाध्याय, रविन्द्र आदि सात-आठ लोगों के साथ रिहर्सल भी शुरु हुई पर जल्द ही बंद हो गई।

पापा के सुझाव पर हमने स्टडी सर्कल की योजना बनाई। विश्वजीत कर, हेमचंद्र पांडे, शाहबाज रिजवी जैसे नए साथी मिले। इस बीच रविन्द्र भी वापस आ गया था। पहली गोष्ठी ‘डार्विन के विकासवाद’ पर रखी थी और आलेख पढ़ा था प्रो. डॉ. अरविंद गिरोलकर जी ने। खोडियार सर के स्कूल में बायोलॉजी लैब में यह गोष्ठी रखी गई थी, जो बेहद रोचक रही। बहुत से नए लोग जुड़े थे। फिर इसी क्रम में दूसरी गोष्ठी रखी थी, ‘वानर से नर बनने की प्रक्रिया में हाथ की भूमिका’, जिसे ईश्वर शरण पाण्डे सर ने संचालित किया था।

गोष्ठियों का सिलसिला जारी था, तभी राज्य की ओर से सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए साथी प्रवीण अटलूरी को भेजा गया। दो दिन तक चार सत्रों में प्रवीण अटलूरी ने व्याख्यान दिया था। मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर बेहद सरल और आम बोलचाल की भाषा में दिया गया उसका व्याख्यान आज भी याद है। हमारे यहाँ सचमुच ऐसे लोगों की बेहद कमी है। ज्यादातर साथी बेहद कठिन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आती। प्रवीण अटलूरी के बाद अगर और किसी व्यक्ति को मैंने इतना सहज बोलते हुए सुना है तो वे हैं ब्रह्मदेव शर्मा। इस बीच जबलपुर में इप्टा का दूसरा राज्य सम्मेलन हुआ। मैं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण नहीं जा पाया। मेरी फैक्ट्री तब तक बंद हो चुकी थी और मैं नए रोजगार की तलाश में भटक रहा था। बिलासपुर के साथियों ने मिर्ज़ा मसूद के निर्देशन में एक शिविर लगाया था, जिसमें उन्होंने ‘लोक कथा’ का छत्तीसगढ़ी रूपान्तरण तैयार किया था। मंचन के दिन मैं, पापा, हेमचंद्र और योगेश बिलासपुर गए थे। बाकी कुछ साथी जबलपुर सम्मेलन में भाग लेने गये थे।

जबलपुर से लौटने के बाद इप्टा के कुछ नए साथी सक्रिय हुए और उन्होंने योगेश पांडे के निर्देशन में ‘इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर’ नाटक की रिहर्सल शुरु की। राजेश डेनियल, दीपक उपाध्याय, विनोद बोहिदार आदि नए साथियों ने इसे तैयार किया था और हमेशा की तरह इसका पहला मंचन स्टेशन के सामने किया गया। योगेश, राजेश जैसे नए साथी संभावना से भरे हुए थे मगर थोड़े ही दिनों में रोजगार के चक्कर में ऐसे फँसे कि वापस फिर कभी नाटक की ओर लौट ही नहीं पाए।

दाने तक जब पहुँची चिड़िया जाल में थी

ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ने मार दिया।

इसी बीच चौबे जी ने एक मंचीय नाटक किया था। शंकर शेष लिखित ‘पोस्टर’। जगन्नाथ श्रीवास्तव, जगदीश उपाध्याय, सुरेन्द्र ठाकुर, राजेश शुक्ला आदि उस नाटक में थे। अच्छा प्रदर्शन हुआ था। यह संभवतः इप्टा के बैनर पर उनका अंतिम प्रदर्शन था। इसके बाद उन्होंने ‘अवामी अभिनय मंच’ की स्थापना कर ली थी।

उषा और पापा (मुमताज भारती)

बीच का काल शून्यता से भरा रहा। नाटक के इतर छुटपुट गोष्ठियाँ चलती रहीं। उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया। मैंने भी पूरा ध्यान अब अपने नए व्यवसाय में लगा दिया था। एक वर्ष में मेरा व्यवसाय भी जम चुका था। घर से भी अब शादी के लिए दबाव पड़ रहा था। ऐसे में पापा ने मध्यस्थता कर मेरी और उषा की शादी तय करवा दी। उषा बिलासपुर इप्टा में निरंतर काम कर रही थी। पापा ने अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण और नेक काम यही किया था। इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। (क्रमशः)

सहयात्री मे हमेशा कुछ न कुछ सिखने को मिलता है आज के अंक मे कुत्ते आवज के द्वारा मुझे लग कि अगर कोई भी अदमी अपने काम के प्रति वफादार रहे तो कही ना कही सब मुश्किल काम अशान हो जाती है

“”पापा ने अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण और नेक काम यही किया था। इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा।””

इसे फिर से पढ़ते आखिरी की पंक्ति पढ़ते ही भैया का अंदाज़ गूंजा. बिलकुल सही कहा भईया।