1 सितम्बर हबीब तनवीर के 98 वें जन्मदिन पर

(यह शोधपत्र मैंने 2011 लिखा और भारतीय हिंदी परिषद् प्रयाग के त्रैमासिक मुखपत्र हिंदी अनुशीलन के जनवरी-जून 2011 के अंक में प्रकाशित हुआ था। अक्सर ऐसा होता है कि कोई नाट्य संस्था अथवा नाट्य निर्देशक तो प्रसिद्ध हो जाता है, मगर उस संस्था के कलाकार उस प्रसिद्धि के बीच सामने नहीं आ पाते। इसी अहसास ने मुझे हबीब साहब और उनके ‘नया थिएटर’ के कलाकारों के अन्तर्सम्बन्धों की पड़ताल करने की प्रेरणा दी। 2003 में इप्टा रायगढ़ का पूरा राष्ट्रीय नाट्य समारोह हबीब तनवीर के नाटकों पर केंद्रित था। उस समय हबीब साहब के कलाकारों से दोस्ती हुई, साथ ही काफी खुलकर उनसे बातचीत भी हुई। उस समय से ही मुझे इस विषय पर लिखने की इच्छा थी। उसके बाद बहुत-सी किताबों और पत्र-पत्रिकाओं में मुझे इन अन्तर्सम्बन्धों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री उपलब्ध हुई और यह शोधपत्र लिख गया।)

हबीब तनवीर एक ऐसे शख्स का नाम है, जिसने न केवल छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों और गाँवों, बल्कि भारत के अन्य शहरों और यूरोपीय देशों में घूम-घूमकर वहाँ की ज़िंदगी और रंगकर्म को अच्छी तरह देखा और समझा। इन अनुभवों को अपने भीतर पचाकर इनसे सीखते हुए एक बिल्कुल नए ढंग का सर्जनात्मक जीवन जिया और भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने पारसी थियेटर की ‘लाउड दर्शनीयता’ देखी, इप्टा के साथ काम करते वक्त उससे वैचारिक प्रतिबद्धता और संघर्ष का माद्दा ग्रहण किया, यूरोपीय देशों में ‘रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट’ एवं अन्य नाट्य संस्थाओं से प्रशिक्षण लेते वक्त और अन्य देशों के थियेटर को देखते हुए नाटक के दृश्यत्व, अभिनय और तैयारी संबंधी तकनीकी बारीकियों को सीखा और भारत लौटने पर अपने गृहग्राम में छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य ‘नाचा’ को देखकर वहाँ के कलाकारों को अपने दल में शामिल कर एक नई नाट्य शैली का विकास किया। उन्होंने न केवल नाचा, बल्कि देश की विभिन्न लोकनाट्य शैलियों में विभिन्न नाट्य दलों के साथ काम कर लोकतत्वों की गहराई से पड़ताल की। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नाट्य-प्रशिक्षण प्राप्त कर शहरी रंगकर्म करने वाला यह व्यक्ति आखिर लोक कलाकारों और लोक रंगमंच को अपनाने की ओर क्यों बढ़ा? इसका विश्लेषण किया जाना दिलचस्प होगा।

हबीब तनवीर और लोक कलाकार

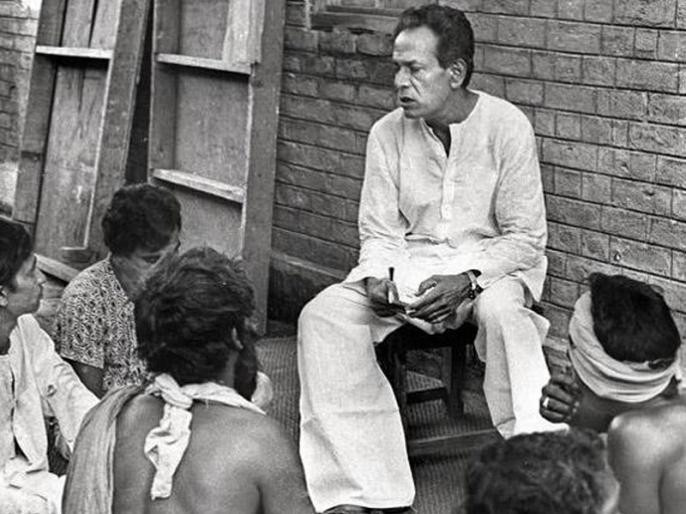

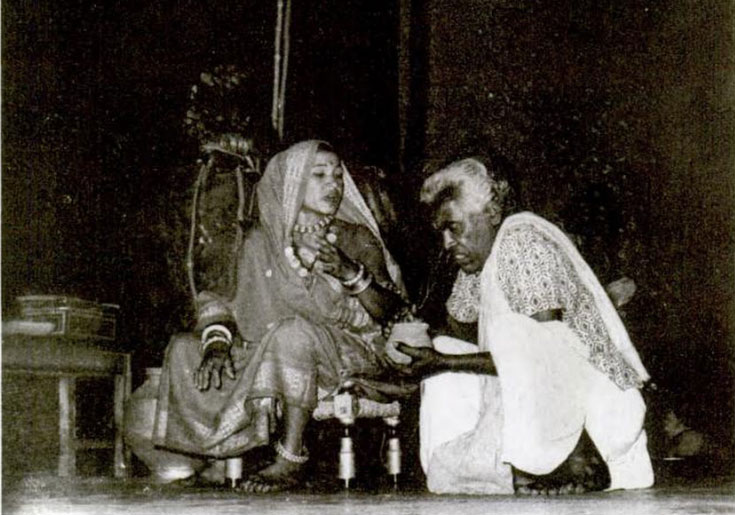

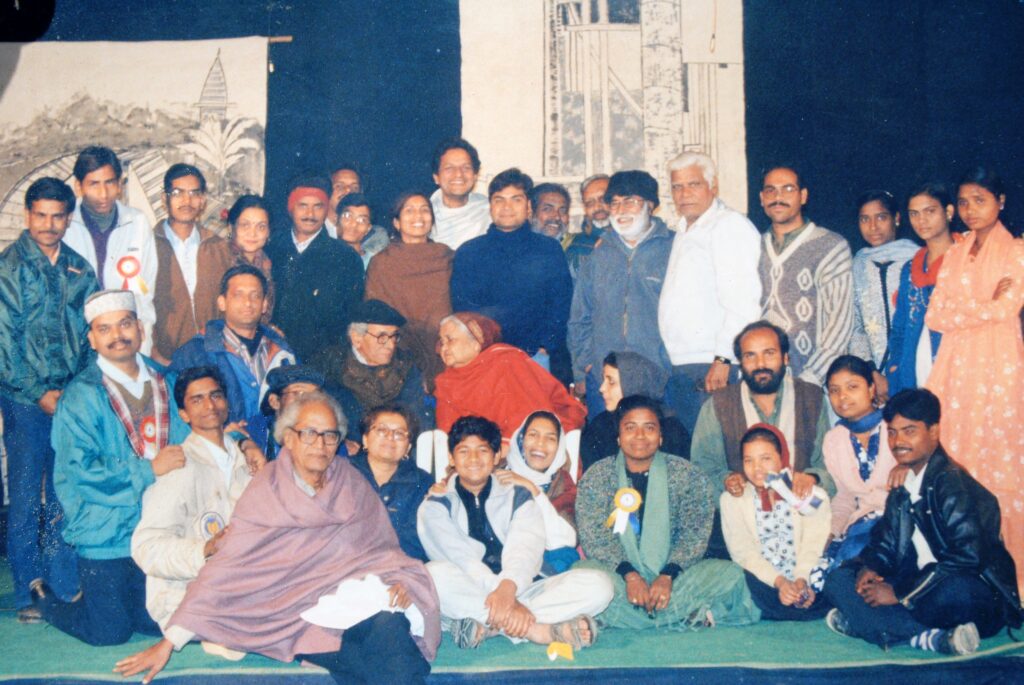

हबीब तनवीर के रायपुर के मकान में उनके साथ लोक कलाकार

‘नया थियेटर’ में हबीब साहब की रंग-यात्रा उनके और छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के बीच हुई परस्पर अतःक्रिया का अद्भुत उदाहरण है। वे एक ऐसे निर्देशक थे, जिन्होंने लगभग पचपन वर्षों तक एक ही दल और एक ही प्रकार के अभिनेताओं की तीन पीढ़ियों के साथ एक नई शैली में लगातार काम किया है। अभिनेता भी ऐसे, जो जीवन शैली से लेकर रहन-सहन, समझ और व्यवहार में भी उनसे काफी अलग किस्म के रहे हैं। यह भी सही है कि उनके बाद सत्तर, अस्सी और नब्बे के दशकों में बहुत से निर्देशकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयोग किये और आज तक कर रहे हैं। लेकिन… उन निर्देशकों ने उन अभिनेताओं को लेकर कभी काम नहीं किया, जिनके क्षेत्रों से जुड़ी नाट्यशैलियों के तत्व वे अपनी प्रस्तुतियों में इस्तेमाल करते रहे हैं। दूसरे, उनके अभिनेता सदैव शहरी अथवा प्रशिक्षित रहे हैं, जिनका उन शैलियों से कहीं दूर का भी रिश्ता नहीं होता। इसीलिए होता यह रहा है कि ये लोक रंगशैलियाँ आधुनिक रंगमंच में इन निर्देशकों के माध्यम से आईं भी तो महज अलंकरण के उपकरण होकर, जिन्होंने कुछ क्षणों के लिए भले ही दर्शकों को लुभा लिया हो, किंतु भारतीय रंगमंच पर उनका कोई दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा। (देवेन्द्रराज अंकुर – अनवरत रंगयात्रा के पचास साल, रंगप्रसंग, जनवरी-जून 1999, पृ. 113)

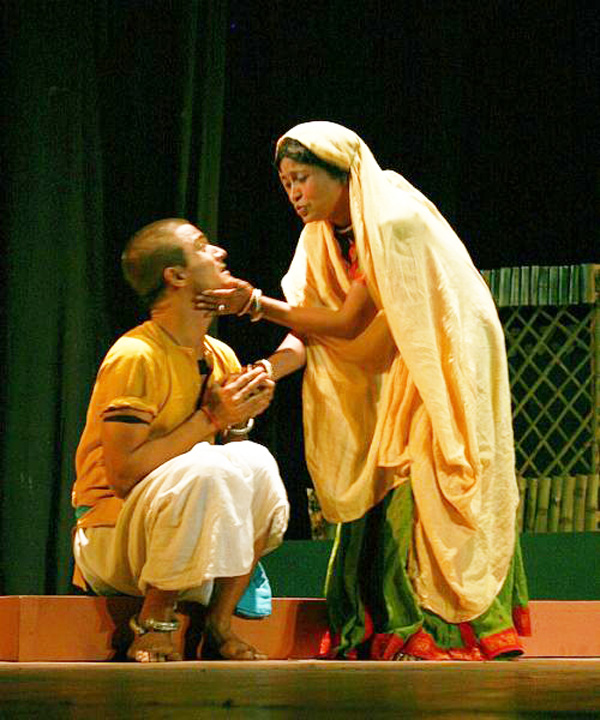

ज़हरीली हवा

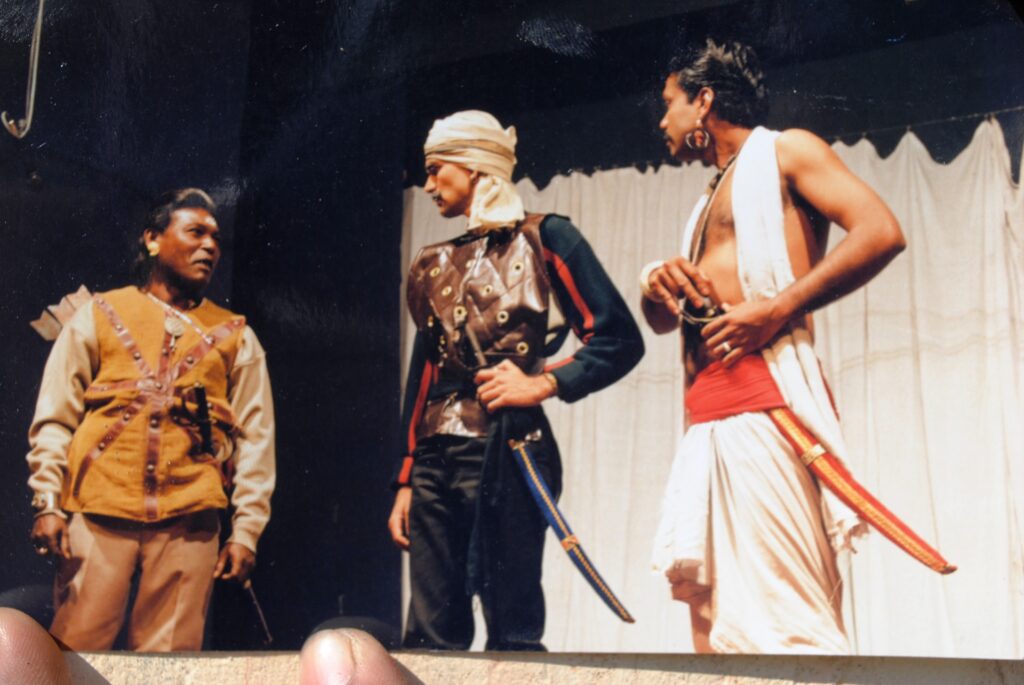

वेणी संहार

जिन लाहौर नहीं वेख्या

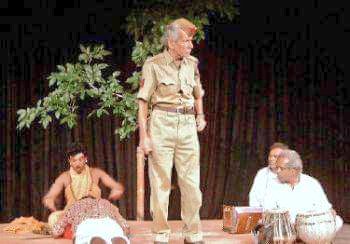

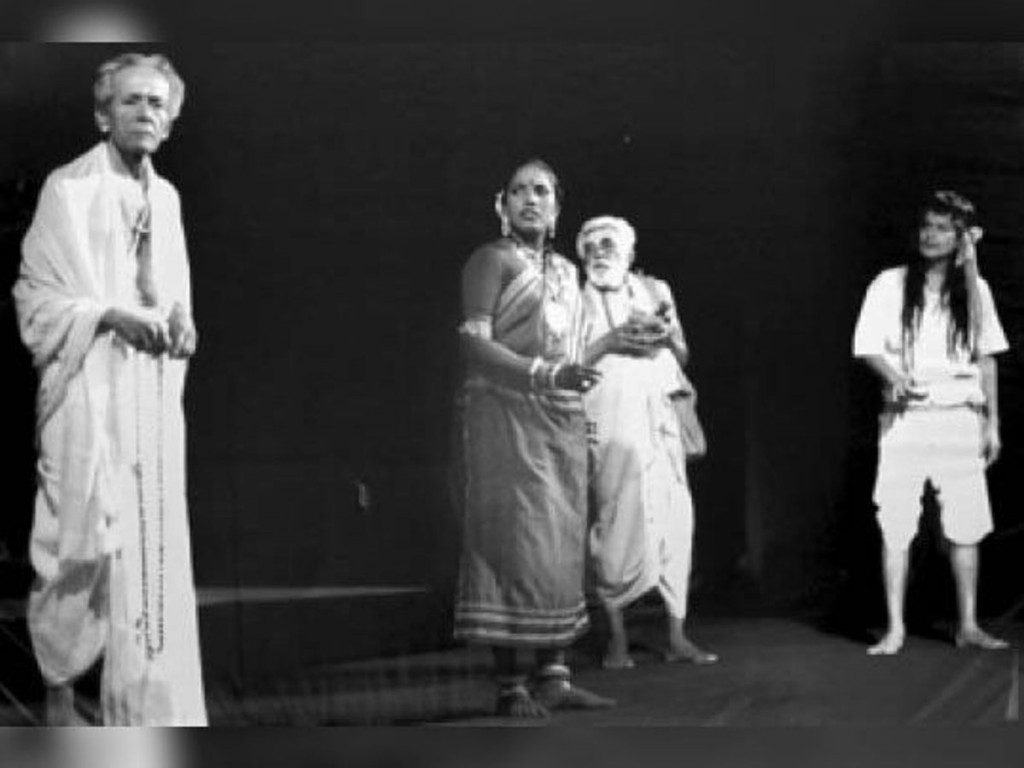

हबीब तनवीर के समूचे रंगकर्म में तीन स्तर दिखाई देते हैं। पहला स्तर है – ‘रूस्तम सोहराब’, ‘जिन लाहौर नहीं वेख्या’, ‘ज़हरीली हवा’ आदि नाटकों का, जिसमें शहरी और पढ़े-लिखे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में होते हैं।

आगरा बाजार

आगरा बाजार

दूसरा स्तर है – ‘मिट्टी की गाड़ी’, ‘मुद्राराक्षस’, ‘आगरा बाज़ार’ जैसे नाटकों का, जिसमें लोक कलाकारों की प्रमुख भूमिका होती है।

चरनदास चोर

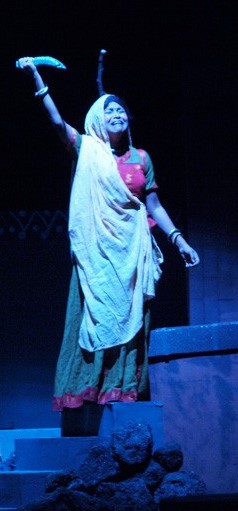

बहादुर कलारिन

तीसरे स्तर पर वे नाटक आते हैं, जो विशुद्ध रूप से लोक कलाकारों के द्वारा इम्प्रोवाइज़ किये गए, उनके बीच के कथानकों को लेकर तथा पूरी तरह छत्तीसगढ़ी बोली में खेले जाते हैं। ऐसे नाटकों में ‘चरनदास चोर’, ‘मोर नांव दमांद गांव के नांव ससुराल’, ‘बहादुर कलारिन’, ‘जमादारिन’ आदि आते हैं। यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि शहरी कलाकारों की प्रचुरता वाले नाटकों को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, जितनी लोक कलाकारों की प्रमुखता वाले नाटकों को।

मोर नाव दमाद गांव के नांव ससुराल

पोंगा पंडित

यहाँ सवाल यह भी उठता है कि आखिर हबीब साहब ने ‘नया थियेटर’ में लोक कलाकारों को क्यों शामिल किया? जावेद मलिक के अनुसार, ‘‘यह बात सच है कि हबीब तनवीर जो रंगकर्म कर रहे थे, वह लोक रंगमंच कदापि नहीं था और हबीब साहब स्वयं बहुत नफ़ीस और सचेतस शहरी कलाकार थे, जो संवेदनशील, इतिहास और राजनीति की गंभीर समझ रखने वाले और आधुनिकता बोध से सम्पन्न थे। लोकसंस्कृति को अपनाकर पारम्परिक शैलियों में रंगकर्म करने का निर्णय उन्होंने अपनी वैचारिक और सौंदर्यशास्त्रीय रूचि के कारण लिया था। लोकप्रिय परंपराओं और वामपंथ के प्रति वैचारिक झुकाव ने उन्हें इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी।’’ (जावेद मलिक – हबीब तनवीर : द मेकिंग ऑफ ए लिजेंड, थियेटर इंडिया, नवम्बर 2000, पृष्ठ 96-97) इस पृष्ठभूमि पर हबीब साहब ने अपनी कल्पना और उद्देश्य के अनुरूप कदम उठाया। वे अपने इस निर्णय के बारे में स्पष्ट कहते हैं कि ‘‘मैंने सोचा, के बजाय इसके, कि शहरियों को बताया जाए कि हमारी परम्परा क्या थी, हमारे पुराने तरीके क्या थे थियेटर के, उन्हीं लोगों को पकड़ा जाए जिनके पास यह चीज़ मौजूद है। मैंने यह भी देखा कि लोक थियेटर के अंदर मौजूद है संभावना आज की समस्याओं, आज के विषय की चीज़ों के बारे में कहने की। मुझे उचित लगा। यह मेरी एक फीलिंग थी और जब यह कामयाब हुई तो सब तरफ इसको लोगों ने स्वीकार किया।’’ (विनय उपाध्याय द्वारा लिया गया साक्षात्कार : कला समय, अगस्त-सितम्बर 1999, पृ. 31) अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने लोक कलाकारों के साथ काम करने की योजना बनाई। सुप्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय इस बात को इस नज़रिये से देखते हैं – ‘‘छत्तीसगढ़ी कलाकारों का आविष्कार अगर हबीब तनवीर इस तरह करते हैं तो उनके इस काम को मैं इसलिए महत्व देता हूँ कि वे उन्हें एक गुलाम समाज में रहते हुए भी अपनी आज़ादी पहचानने की समझ दे रहे हैं।’’ आगे रघुवीर सहाय हबीब तनवीर के साथ छत्तीसगढ़ी कलाकारों के द्वारा विदेशों में किये गये मंचनों को भी वैश्विक नज़रिये से देखते हुए कहते हैं – ‘‘छत्तीसगढ़ी कलाकारों का दिल्ली या लंदन के मंच पर जाना एक हद तक अपने काम और अपने उद्देश्य को परिचित कराना हो जाता है, क्योंकि दिल्ली और लंदन में, जहाँ तक गरीबी और पिछड़ेपन को पहचानने का सवाल है, सिर्फ एक पाव दर्ज़े का ही फ़र्क़ है। लंदन के लिए अगर छोटे-मोटे गरीब देश और बांगला देश, पाकिस्तान, श्रीलंका और आपका महान देश भारत पिछड़े हुए असभ्य और अविकसित देश हैं तो दिल्ली के लिए भी अबूझमाड़ और इसके साथ कमोबेश शामिल होने योग्य छत्तीसगढ़ पिछड़ा, असभ्य और अविकसित है।’’ (रघुवीर सहाय – हबीब तनवीर का काम – रंगप्रसंग, जनवरी-जून 1999, पृ. 108-109)

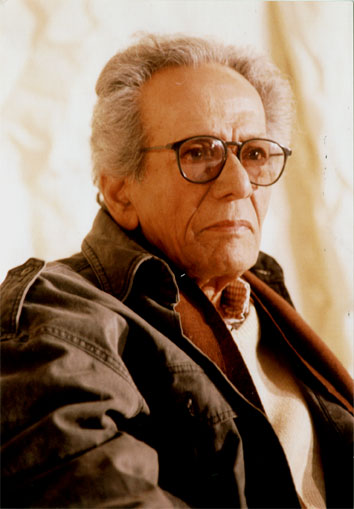

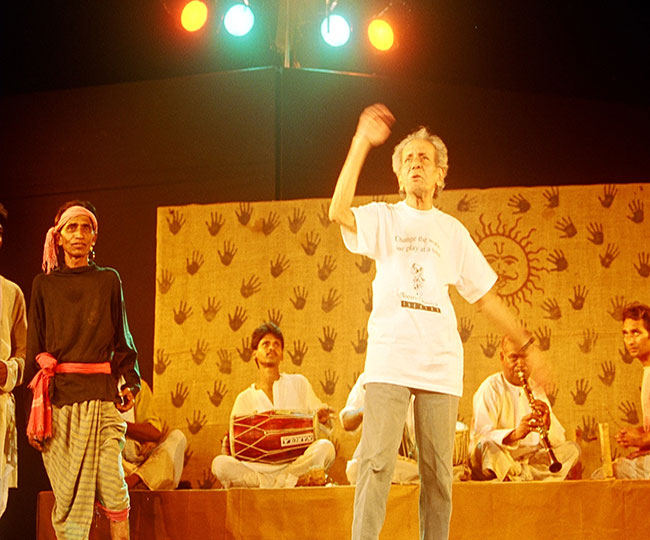

हबीब तनवीर और मोनिका मिश्रा

हबीब तनवीर और मोनिका मिश्रा

इसीतरह का अनुभव मोनिका मिश्रा का भी रहा है। मोनिका जी की समझ बहुत साफ थी। लोक कलाकारों को ‘नया थियेटर’ के साथ जोड़े रखने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। वे उनकी परेशानियों, तकलीफों को समझती रही हैं, अपने तईं उन्हें सुलझाती भी रही हैं। इसीलिए सभी लोक कलाकार उन्हें ‘अम्माजी’ कहा करते थे। उन्होंने लिखा था, ‘‘लोक कलाकारों के स्वभाव और मनोवृत्ति को समझने का प्रयास महत्वपूर्ण है। शहरों में उनके साथ अन्य लोगों के अनुरूप व्यवहार नहीं किया जाता। मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हें नीची निगाहों से देखा जाता है। वे शांत, साफ-सुथरे, सम्मानित और ईमानदार हैं, लेकिन जब बस हमारे अभिनेताओं को किसी दूतावास में प्रदर्शन के लिए लेने आती है तो भारतीय चालक उन्हें बस में प्रवेश करने से मना करते हैं क्योंकि उनके पैर में जूते नहीं हैं। यही हमारे आदिवासी नर्तकों के साथ होता है। वे अपने पाँव में जूते नहीं पहनते पर प्रसन्न और सम्मानित लोग हैं। खुद कम खाएंगे, लेकिन बाँटने के लिए उत्सुक रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जूते किसी के सम्मान में कैसे वृद्धि करते हैं।’’ (मोनिका मिश्रा – हबीब, मैं और नया थियेटर, कला समय, अगस्त-जनवरी 1999, पृ. 24-25)

इसी विषमता के बारे में वरिष्ठ लोक कलाकार गोविंदराम ने अपना संकोच छोड़कर लोक कलाकारों की प्रारम्भिक झिझक और अनुभव के बारे में एक साक्षात्कार में बताया, ‘‘हम नाचा के ठेठ कलाकार थे, ये सब क्या जानें। दिल्ली आकर देखा, वहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग थे। पहले तो हम घबराए। इन लोगों से बात कैसे करेंगे, क्या करेंगे ? फिर धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि वो लोग हमें अपने से कमज़ोर लगने लगे। जैसे हम लोगों को जो डायलॉग वगैरह दिये जाते थे, उसे हम रात भर में याद कर लेते थे। रट के। वो लोग हमसे पूछते थे कि याद कैसे कर लेते हो तुम लोग ? मैंने कहा, भाई रात भर सोते नहीं है और याद कर लेते हैं। अगले दिन वो एक्टर्स आते और कहते, यार, हम भी रात भर जागे पर याद नहीं हुआ। तब जाकर हम लोगों को थोड़ी हिम्मत बंधी।’’ (गोविंदराम से संगीता गुंदेचा की बातचीत : अब मैं घर जाना चाहता हूँ, रंगप्रसंग, जुलाई-सितम्बर 2004, पृ. 112)

हबीब तनवीर ने दो किश्तों में लोक कलाकारों के साथ काम किया। सन् 1958 में यूरोप से लौटने के बाद जब हबीब साहब परिवारजनों से मिलने अपने घर रायपुर आए। उन्होंने वहाँ रातभर नाचा देखा। उसमें मदनलाल, ठाकुरराम, बाबूदास और अन्य कलाकारों का अभिनय एवं गायन देख-सुनकर वे अचम्भित रह गए। उन्होंने नाचा के बाद उनसे पूछा कि क्या वे उनके साथ दिल्ली चलकर नाटक कर सकते हैं! उनके राजी-खुशी तैयार होने पर वे भुलवाराम, बाबूदास, ठाकुरराम, मदनलाल, लालूराम और शहनाई वादक जगमोहन को लेकर दिल्ली आए। तब वे ‘हिंदुस्तानी थियेटर’ के साथ ‘मिट्टी की गाड़ी’ कर रहे थे। हिंदुस्तानी थियेटर की बेगम जैदी को यह पसंद नहीं आया और हबीब साहब अलग हो गए।

बाद में मानिका मिश्रा के साथ काम किया, शादी की और सन् 1964 में ‘नया थियेटर की स्थापना नौ सदस्यों के साथ हुई। दूसरे दौर में सन् 1973 में रायपुर में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान बहुत से नाचा दल आए हुए थे, उनमें से पहले के लोक कलाकारों के साथ अन्य लोक कलाकारों का चयन किया गया और भुलवाराम, ठाकुरराम, मदनलाल, लालूराम, बृजलाल, देवीलाल ओर फिदाबाई दिल्ली आए। इन सबकी आवास-भोजन व्यवस्था वे करते थे। सन् 1972 में राज्य सभा सदस्य बनने के बाद हबीब तनवीर साउथ एवेन्यू के बड़े बंगले में रह रहे थे। इस तरह पहली बार लोक कलाकारों की पूरी टीम के साथ उन्होंने ‘मिट्टी की गाड़ी’ फिर से तैयार किया।

मिट्टी की गाडी

लोक कलाकारों के भिन्न स्वभाव और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण होने वाली दिक्कतों के बारे में मोनिका जी बताती हैं, ‘‘हमने ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स हॉल आरक्षित कराया और छत्तीसगढ़ी गाँवों के विशिष्ट नाटकों को निष्पादित किया। हमें अकुशल लोगों से बरतना पड़ा। ऐसे लोग जिन्हें भाषा और शैली की समझ नहीं है। पूरी तरह पीछे हट जाना जिनकी आश्चर्यजनक विशेषता है। यह ब्रेख्त के अलगाववाद का सिद्धांत है, लेकिन यह पहला मौका था, जब इसे सचमुच क्रियाशील देखा।’’ (मोनिका मिश्रा – हबीब, मैं और नया थियेटर, कला समय, अगस्त-जनवरी 1999, पृ. 23)

हबीब साहब की बेटी नगीन, जो बचपन से इन्हीं लोक कलाकारों के बीच ही पली-बढ़ी हैं, उनका मानना है कि इस तरह से अपने, शहरी कलाकारों और लोक कलाकारों के बीच तालमेल बिठाते हुए एक बड़ा नाट्य दल चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। सन् 1999 में नगीन ने लिखा था, ‘‘नया थियेटर’ को लेकर लगता है कि बाबा के बाद कोई दूसरा उसे सम्हाल पाएगा, मुझे इसमें संदेह है। गाँववालों को समझना इतना आसान नहीं है। गाँववाला चुप रहता है। वह अपनी राय नहीं देता। आप उससे पूछिये कि फलाँ क्या है, किस तारीख को जाओगे, छुट्टियों के बाद कब आना है? सब चुप। कोई निर्णय ही नहीं। तो फिर बाबा निर्णय लेते हैं कि फलाँ तारीख। बाबा ने इनको साइकालॉजिकली टैकल किया है। इमोशनल लेवल पर भी, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी यह बहुत ज़रूरी होता है। हरेक के स्वभाव को इस तरह समझना कि इसको इस तरह से डाइरेक्शन देंगे तो उभर के निकलेगा। हरेक का ख्याल रखना पड़ता है कि वह बुरा न मानें और हमारी मंडली में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक बिल्कुल ईगोलेसनेस है छत्तीसगढ़ी कलाकारों में, और यह बहुत बड़ी चीज़ है। इनके और भी पर्सनल प्रॉब्लेम्स आए हैं, उनमें भी साथ दिया है हम लोगों ने। बिल्कुल परिवार जैसा है।’’ (नगीन तनवीर – जैसे मैं बाबा को देखती हूँ, कला समय, अगस्त-जनवरी 1999, पृ. 28) यह बात काफी हद तक सच है अन्यथा कोई भी लोक कलाकार बिना आत्मीयता के इतने वर्षों तक उनके पास कैसे रह सकता है! अपने घर-परिवार-ज़मीन को छोड़कर कैसे काम कर सकता है!

ग्रामीण परिवेश में नाचा मंडली में रहकर अपने कामकाज करते हुए अभिनय-नृत्य करना और दिल्ली या भोपाल में रहकर सिर्फ ऐसा रंगकर्म करना, जो एक तरह का निर्देशित काम है, लोक कलाकारों के लिए भी भारी पड़ता था। प्रस्तुति शैली में फर्क को लेकर हुई परेशानी का ज़िक्र करते हुए वरिष्ठ लोक कलाकार उदयराम बताते हैं, ‘‘नाचा में क्या है कि खुलापन है। यहाँ बंदिश है। नाटक में जितने शब्द हैं, उतना ही बोलेंगे। नाचा इम्प्रोवाइज़ेशन पर चलता है। नाचा में ‘पोंगा पंडित’ देखें आप, उसमें दो कलाकार खड़े हो जाएंगे। एक कुछ कहेगा, दूसरा उसकी काट प्रस्तुत करेगा। उसमें मौखिक इम्प्रोवाइज़ेशन कर सकते हैं, करते हैं; लेकिन नाटक लिखित है। इसमें एक शब्द आगे नहीं बोलना, इसमें एक कदम आगे भी नहीं बढ़ना है। यहाँ प्रॉपर्टी (आहार्य) का उपयोग होता है, वहाँ माइम (अभिनय) में काम होता है। इसमें बंदिश है, उसमें नहीं है। नाचा का बड़ा रूप है नाटक, मैं यह मानकर चलता हूँ।’’ (उदयराम – नाचा से नाटक तक, रगप्रसंग, अप्रेल-जून 2006 में संगीता गुंदेचा द्वारा लिया गया साक्षात्कार, पृ. 31)

हबीब साहब ने लगातार इन लोक कलाकारों के साथ काम कर ‘ट्रायल एण्ड एरर’ पद्धति से अपनी इच्छित लोक शैली विकसित की। यह सिलसिला शुरु हुआ सन् 1973 में रायपुर की कार्यशाला से। उन्होंने ‘मोर नाम दमाद, गांव के नाम ससुराल’ के दौरान लोक कलाकारों से कुछ बातें सीखीं। इन्हीं कलाकारों के ज़रिये हबीब तनवीर को अपने रंगमंचीय मुहावरे के सूत्र मिले, जिनकी उन्हों बरसों से तलाश थी। कार्यशाला में पूर्वाभ्यास के दौरान हबीब तनवीर निर्देशन की स्थापित और मान्य तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। संवादों को मोटे तौर पर याद करा देने के बाद या कलाकारों को चरित्र की कुछ खास बातें बता देने के बाद ब्लॉकिंग के दौरान जब वे कलाकारों को बताने लगे कि अमुक संवाद बोलते समय उन्हें दो कदम आगे आना है या अगला संवाद बोलने के लिए एक खास अंदाज़ में मुड़ना है, एक खास स्थिति में बाएँ की बजाय दाहिना हाथ उठाना है। अगला संवाद दो कदम पीछे जाकर बोलना है। दूसरे चरित्र से किस तरह मुखातिब होकर अपना अगला संवाद बोलना है, आदि आदि। परिणाम बड़ा विचित्र हुआ। हबीब साहब के निर्देशों का पालन करने की ईमानदार कोशिश में कलाकारों के संवादों की सहजता नष्ट हो गई। हरेक कदम नाप-तौलकर रखने की कोशिश में अभिनय सायास होने लगा। सहजता, स्फूर्ति और ऊर्जा के स्थान पर औपचारिकता, सपाटपन और यंत्रीकृत अभिनय की झलक आने लगी। हबीब साहब ने इसे तोड़ने की कोशिश की, तो कलाकार विभ्रम की स्थिति में आ गए। कलाकार यह समझ पाने में असफल थे कि हबीब साहब के निर्देशों का पालन करते हुए वे अपने अभिनय में सहजता कैसे ला सकते हैं! अनेकानेक प्रयत्न करने के बाद आखिर हबीब साहब हार गए और उन्होंने कलाकारों को अपने तरीके से संवाद बोलने की छूट दे दी। बस, फिर क्या था! उनके अभिनय में जो जीवंतता नज़र आई, वह हबीब साहब के लिए आह्लादकारी थी। कलाकार पूरी शक्ति, सामर्थ्य और सहजता के साथ संवाद बोलने लगे। बीच में मनगढंत संवाद बोलने की मिली छूट ने उनके अभिनय को और भी अधिक गतिशील, आकर्षक, स्वाभाविक और सहज बना दिया। इस तरह के अभिनय को देखकर दर्शकों को जिस ताज़गी का अनुभव हुआ, वह उनके लिए नितांत नई चीज़ थी। (भारत रत्न भार्गव – ब्रेख्त और हबीब : दूर या करीब?, रंगप्रसंग जुलाई-सितम्बर 2004, पृ. 26)

मोर नाव दमाद गांव के नांव ससुराल

मोर नाव दमाद गांव के नांव ससुराल

इसके बाद हबीब साहब ने लोक कलाकारों के साथ काम करने की पहली शर्त ही बना ली इम्प्रोवाइज़ेशन करवाना। वे अपनी रचना-प्रक्रिया के बारे में खुलासा करते हुए कहते हैं – ‘‘हम अक्सर वर्कशॉप में आपस में बात करते हैं। कहानियाँ सुनाते हैं, सुनते हैं, उसके अंदर से कई इम्प्रोवाइज़ेशन करते हैं। … इम्प्रोवाइज़ेशन मेरा बड़ा भारी साधन है। लिखित नाटक में भी और नाटक के अनुवाद के अंदर भी इम्प्रोवाइज़ेशन करवाता हूँ और उसके अंदर से कास्टिंग भी करता हूँ। उसके अंदर से मैं तालीम भी देता हूँ कि कैसा अभिनय किस पात्र के लिए आगे करना चाहिए! … इसमें उनको पता भी नहीं चलता कि हम उनको कहीं बाँध रहे हैं और वे बँध जाते हैं। फिर उनके अंदर से वह शक्ल निकल आती है और नज़र आती है कि लगता है, एक्टर आज़ादी से खुलकर ऐक्टिंग कर रहा है।’’ (हबीब तनवीर – अगले जन्म में भी रंगकर्मी होना चाहूँगा, कला समय, अप्रेल-मई 1998 में प्रकाशित विनय उपाध्याय से बातचीत, पृ. 26)

हबीब साहब निर्देशन इस खूबी से करते थे कि उनके लोक कलाकारों में आत्मविश्वास आ जाता था कि नाटक तो वे ही खड़ा कर रहे हैं। हालाँकि बाद की काँटछाँट में हबीब साहब का आधुनिकता-बोध, वैश्विक रंग-दृष्टि और उनकी पक्षधरता आकार ग्रहण करती थी। ‘बहादुर कलारिन’ हबीब साहब का सबसे पसंदीदा नाटक था। फिदाबाई के जाने के बाद उसके मंचन बंद हो गए। उनके जैसा अभिनय कोई कर नहीं पाया। इसकी तैयारी को याद करते हुए उदयराम ने बताया, ‘‘बहादुर कलारिन’ में जो भट्टीवाला दृश्य है, वो इम्प्रोवाइज़ेशन से ही तैयार हुआ है। पहले इस दृश्य को इम्प्रोवाइज़ करके तैयार किया, उसके बाद लिखा हबीब साहब ने… जब हम लोग इम्प्रोवाइज़ेशन करने बैठे, तो एक दृश्य में एक घण्टा लग रहा था। फिर हबीब साहब ने बाँध दिया उसको। बाँध दिया तो हम लोग फँस गए। अब याद करना है कि इसी को बोलना है, इसको नहीं बोलना है। अब तो लिखित में आ गया है। लिखित में आ गया और उससे कुछ अलग बोल दो तो हबीब साहब कहेंगे, ‘नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, बंद करो।’ फँस गए हम लोग! हमीं लोगों ने किया पर अब बाँध दिया उसको। जितनी ज़रूरत की चीज़ है उसको रखा, फालतू चीज़ को फेंक देते हैं। टेलर को यदि कपड़ा देंगे, जितनी ज़रूरत हो, उतना काटकर रख लेता है, बाकी कपड़ा फेंक देता है।’’ (उदयराम – नाचा से नाटक तक (दूसरा भाग), रंगप्रसंग, जुलाई से सितम्बर 2006 में संगीता गुंदेचा द्वारा लिया गया साक्षात्कार, पृ. 68-69) इसी के साथ उदयराम यह भी बताते हैं कि हबीब साहब का छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के साथ और अन्य कलाकारों के साथ काम करने का ढंग भी अलग-अलग था। लोक कलाकारों में वे व्यक्तिगत आधार पर भूमिका और संवाद देते थे। यह बात लोक कलाकार को गर्व से भर देती है। हबीब साहब से जुड़ाव का ये भी एक सूत्र है।

हबीब तनवीर पर लोक कलाकारों के शोषण का आरोप कई बार लगाया गया है परंतु साफ बात थी कि एक ओर लोक कलाकारों को ‘नया थियेटर’ की बदौलत ही व्यक्तिगत शोहरत मिली थी, चाहे वे फिदाबाई, मालाबाई हों या भुलवाराम, ठाकुरराम हों, दीपक तिवारी, अनूप रंजन पांडे हों या विभिन्न नाटकों के साथ संलग्न होने वाले पंडवानी गायक पूनाराम निषाद, झाडूराम देवांगन या तीजन बाई हों। हबीब साहब का निर्देशन कभी भी इन लोक कलाकारों पर हावी नहीं होता था, वे हरेक कलाकार को भरपूर ‘स्पेस’ देते थे। कौनसा ऐसा निर्देशक है, जिसने अपने कलाकारों की इतनी उदारता के साथ प्रशंसा की हो! वहीं दूसरी ओर ‘नया थियेटर’ की सफलता में भी इन लोक कलाकारों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हबीब तनवीर इसे स्वीकार करते हुए अभिभूत होकर बताते हैं, ‘‘छत्तीसगढ़ के ये कलाकार विलक्षण प्रतिभाशाली हैं। इनके साथ मैं पिछले चालीस साल से काम कर रहा हूँ। शहरी कलाकारों के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस हमेशा ‘अप-टू-मार्क’ रहता आया है। ‘नया थियेटर’ में मेरे लोक अभिनेताओं की मौजूदगी मुझे बहुत मदद करती है। इन कलाकारों के अंतस में हास्य और व्यंग्य के लिए असाधारण आसक्ति होती है। अभिनय के लिए गजब का खिंचाव और अनुराग है और इसे वे बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं। इम्प्रोवाइज़ेशन का कमाल देखते ही बनता है। ये इतने गजब के इम्प्रोवाइज़र हैं कि मेरे एक इशारे से उत्प्रेरित होकर किसी भी दृश्य या बिम्ब को ये कलाकार सजीव तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं। बिना स्क्रिप्ट के नाटक करने में भी इन कलाकारों को कमाल हासिल है। एक विशेषता और है इन कलाकारों की, जो अन्यत्र दिखाई नहीं देती। सारे कलाकार किसी भी पात्र का अभिनय एक घंटे की पूर्वसूचना में सरलतापूर्वक कर लेते हैं। इनकी सहजता और सादगी के बीच नाटक दरिया की तरह बहता है। सच तो यह है कि हँसी-मज़ाक के बादशाह होते हैं ये कलाकार!’’ (महावीर अग्रवाल – हबीब तनवीर का रंग-संसार, पृ. 60-61)

फिदाबाई

मदन निषाद

फिदाबाई

अन्य स्थान पर वे इन नाचा कलाकारों की अंगभूत विशेषताओं के बारे में बताते हैं, ‘‘छत्तीसगढ़ के कलाकारों में अभिनय की अभूतपूर्व क्षमता है। बिना किसी सेट्स या सहायक सामग्री के ये कलाकार आंगिक क्षमता के बल पर मंच पर हराभरा जंगल हो या आकाश को छूते पहाड़, एक पल में क्रिएट कर देते हैं। कलकल करते झरने से लेकर गर्जन करते समुद्र को साकार कर देने में समर्थ होते हैं। इनकी याददाश्त बहुत जबर्दस्त होती है। ‘नया थियेटर’ के इन कलाकारों के पास लोक-संस्कार का भंडार है। इनकी ऑब्ज़र्वेशन की क्षमता का मैं कायल रहा हूँ। इनकी इम्प्रोवाइज़ेशन की विलक्षण प्रतिभा से हमारा साक्षात्कार हो सकता है।’’ वे अपने प्रत्येक लोक कलाकार साथी की अलग-अलग विशिष्टता को रेखांकित करते हैं। ठाकुरराम, मदन निषाद, फिदाबाई, मालाबाई, भुलवाराम, लालूराम – इन सभी में ‘कल्पना और कौशल का अद्भुत संयोग’ था। उनका अभिनय अनगढ़ और अकृत्रिम हुआ करता था। इसी तरह ठाकुरराम ‘शब्दप्रधान कॉमेडी’ के विशेषज्ञ थे तो मदन निषाद ‘जिस्मानी कॉमेडी’ के। इनमें ‘कमाल की चुस्ती, फुर्ती और टाइमिंग का सेंस’ था, जो कॉमेडी की जान होता है। मधुर आवाज़ की धनी मालाबाई गाते समय ‘पीक पर पहुँचकर भी सहज रहती थी, बिना चेहरा बिगाड़े बहुत आराम और धीरज के साथ गाती थी।’ ‘सुर-ताल के धनी लालूराम आड़े में गाने वाले थे।’ फिदाबाई एकदम ‘नेचुरल और खूबसूरत अभिनय’ करती थी। अभिनेताओं के साथ-साथ हबीब साहब अपने वादकों के बारे में भी सूक्ष्म ब्यौरे देते हैं।’ (महावीर अग्रवाल – हबीब तनवीर का रंग-संसार, पृ. 82)

देवीलाल नाग : हारमोनियम वादक

झाडूराम देवांगन : पंडवानी गायक

इसीलिए हबीब तनवीर के इन वक्तव्यों पर मुहर लगाते हुए प्रसिद्ध रंग-निर्देशक पीटर ब्रुक लिखते हैं, ‘‘हबीब तनवीर एक ऐसे शहरी अभिजात्य नाटककार हैं, जो लोक कलाकारों के साथ नाटक तो करते आये हैं, लेकिन बिना उनकी संवेदना को संकुचित करते हुए, बिना उन्हें एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हुए।’’ (महावीर अग्रवाल – हबीब तनवीर का रंग-संसार, पृ. 131-132)

रायगढ़ में सन् 2003 में इप्टा के राष्ट्रीय नाट्य समारोह में हबीब तनवीर के पाँच नाटकों का मंचन हुआ था। उस समय प्रसिद्ध नाट्य समीक्षक सत्यदेव त्रिपाठी और विवेचना जबलपुर के निर्देशक अरूण पाण्डेय पाँचों दिन उपस्थित थे। वे और इप्टा रायगढ़ के सदस्य दिन भर हबीब साहब के नाटकों के रिहर्सल देखते और बीच के अंतराल में लोक कलाकारों से बातचीत करते थे।

गोविंदराम निर्मलकर ‘आगरा बाजार’ में

रामचरण निर्मलकर

गोविंद निर्मलकर, उदयराम श्रीवास और रामचरण निर्मलकर का कहना था कि लोक शैली का कोई भी नाटक हो, उन्हें अभिनय करने में बहुत मज़ा आता है। मगर ‘ज़हरीली हवा’ या ‘वेणीसंहार’ में बहुत बँधे-बँधे महसूस करते हैं। वे हिंदी भाषा और प्रेक्षागृही नाटकों में अभी भी असहज महसूस करते हैं। उनकी प्रतिभा उसमें खुलकर खेल नहीं पाती। उसमें वे अपना कमाल दिखा पाने में असमर्थ होते हैं। इसके बावजूद इन सभी कलाकारों ने हबीब साहब के साथ लगातार काम किया है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि हबीब साहब ने ही उन्हें अपनी लोक संस्कृति से ज़रूरी चीज़ों को ‘सिलेक्ट’ करना सिखाया, उनमें विश्वसनीयता लाने की दृष्टि प्रदान की।

कामदेव का अपना वसंत ऋतु का सपना

रक्तबीज

हबीब तनवीर द्वारा लोक कलाकारों को साथ लेकर लोक शैली के नाटकों पर काम करने के पीछे संरक्षणवादी नज़रिया बिल्कुल नहीं था। लोक संस्कृति के संरक्षण के सवाल पर उनका मानना था कि जातीय संस्कृति की थाती को सुरक्षित रखने का प्रश्न बहुत उलझा हुआ है। लोक संस्कृति को सुरक्षित रखें तो आखिर कैसे रखें? संरक्षण ऐसा न हो कि वह हमारी संस्कृति को अजायबघर में तब्दील कर दे। हबीब साहब लोकसंस्कृति के वाहकों की आर्थिक-सामाजिक कमज़ोर स्थिति को सुधारने की चर्चा करते हुए कहते हैं, ‘‘लोक कलाओं को यदि सही मायने में जीवित रखना है और सही दिशा में विकसित करना है, तो गाँवों के मज़दूरों और किसानों की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। नई पीढ़ी को खेतों की ओर, खलिहानों की ओर मोड़ना चाहिए, जहाँ हमारी लोक कलाएँ जन्म लेती हैं और पनपती भी हैं। पेट की आग गाँवों के गरीब मज़दूरों को शहर की ओर भागने पर मजबूर करती है। यदि उसे दो जून रोटी गाँव में मिल सके तो निश्चित रूप से वह गाएगा और अपनेआप लोक कलाओं का विकास होगा। उसे अलग से संरक्षित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।’’ (महावीर अग्रवाल – हबीब तनवीर का रंग-संसार, पृ. 120) वैसे भी यह संरक्षण का मसला पढ़े-लिखे शहरी बुद्धिजीवी की चिंता का विषय रहा है, उनका नहीं, जो इस संस्कृति में रचे-बसे हैं। हबीब तनवीर का मानना था कि हमारी सम्पन्न जीवित संस्कृति आज भी हमारे समाज के सबसे गरीब वर्गों के हाथ में सुरक्षित है, जो गाँवों में रहते हैं और प्रायः इन गरीब लोक कलाकारों को कोई मान्यता नहीं मिल पाती। हबीब साहब ने अवश्य अपने लोक कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाई और इसकी मिसाल अन्यत्र मिलना मुश्किल है। उन्होंने यह काम लोक कलाकारों पर दया करके नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर एक नए प्रकार के मूल्य केन्द्रित, लोक-परम्परा के स्वस्थ पहलुओं को रेखांकित करने वाले अनूठे रंगकर्म की स्थापना के लिए किया। हबीब साहब और उनके सभी कलाकारों को सलाम!!