मराठी अनुवाद : आशा कबरे-मटाले

हिन्दी अनुवाद : उषा वैरागकर आठले

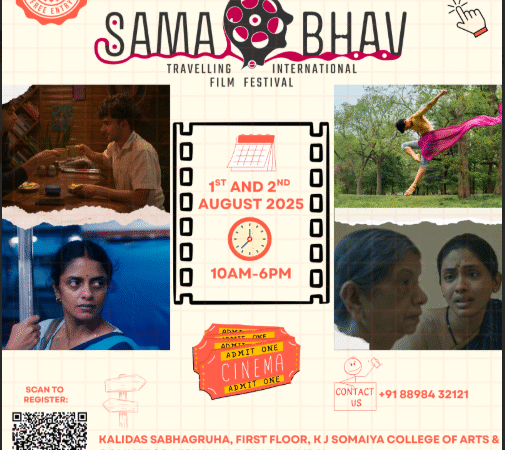

सिनेमा लैंगिक चेतना संबंधी संवेदनशील संस्कृति निर्मित करने का प्रभावशाली साधन हो सकता है, साथ ही वह नई पीढ़ी में समानुभूति का दृष्टिकोण पैदा कर सकता है। यह बात पिछले दिनों संपन्न हुए ‘समभाव इंटरनेशनल ट्रेवलिंग फ़िल्म फेस्टिवल 2025’ से सिद्ध होती है। यह फेस्टिवल ‘मेन अगेन्स्ट वॉयलेंस एण्ड एब्यूज़’ (मावा) तथा सोमय्या विश्वविद्यालय के ‘दृष्टि फ़िल्म फोरम’ ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था।

मुंबई के एक सभागार की अंधकारपूर्ण शांति के बीच चित्र-प्रतिमाओं के माध्यम से एक नई दुनिया खुलती चली गई … किसी का शांतिपूर्ण विद्रोह …, साहस के साथ अंगीकार की गई पहचान …, निश्चय के साथ तोड़ा गया मौन … इस दुनिया में यह सब शामिल था। उसके बाद दो दिनों तक उसी सभागार में उन पर की गई चर्चा और विचार-विमर्श की आवाज़ें गूँजती रहीं …, अवसर था, सिनेमा-साक्षरता के विकास तथा अंतर्विवेक का उपयोग करने से किस तरह सिनेमा लैंगिक चेतना विषयक संवेदनशील संस्कृति के विकास का प्रभावशाली साधन बन सकता है, इस बात पर उपस्थित दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने वाले ‘समभाव इंटरनेशनल ट्रेवलिंग फ़िल्म फेस्टिवल 2025’ का।

‘मावा’ अर्थात् ‘मेन अगेन्स्ट वॉयलेंस एण्ड एब्यूज़’ तथा मुंबई के सोमय्या विश्वविद्यालय के ‘दृष्टि फ़िल्म फोरम’ के संयुक्त तत्वावधान में ‘के. जे. सोमय्या’ महाविद्यालय के ‘कालिदास’ सभागार में पिछले दिनों ‘समभाव इंटरनेशनल ट्रेवलिंग फ़िल्म फेस्टिवल 2025’ आयोजित किया गया। ‘समभाव’ में विभिन्न सामाजिक पहचानों की आवाज़ें धारदार तरीक़े से परदे पर तो उभरीं हीं, लेकिन इस फेस्टिवल की आकांक्षा थी इनका प्रभाव परदे से बाहर भी फैले। जागरूक होकर सिनेमा देखना क्या होता है? फेस्टिवल ने उपस्थित युवा दर्शकों के सामने यह मूलभूत सवाल उपस्थित किया। नीदरलैंड्स काउन्सलेट के थिएरी वैन हेल्डन ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि, ‘समभाव’ सिर्फ़ एक फ़िल्म फेस्टिवल ही नहीं, बल्कि एक आंदोलन है।

सिनेमा की भाषा

आज की युवा पीढ़ी काफ़ी अलग नज़रिए से सिनेमा देखती है। किसी फ़िल्मी सितारे के करिश्मे पर फ़िदा होने का ज़माना ख़त्म होने को है। इसके बदले सिनेमा-निर्माण की प्रक्रिया के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा और रुचि दिखाई देती है। विद्यार्थी प्रतिनिधि दीपाली महाजन ने इस बात को रेखांकित किया। उसने कहा, अब सिनेमा ‘नोलान’ का होता है, ‘राजामौली’ का होता है। लोग ‘वांगा’ के सिनेमा की चर्चा और विश्लेषण करते नज़र आते हैं। ‘जेन ज़ी’ पीढ़ी सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन नहीं मानती, बल्कि एक कला के रूप में उसे देखती है।

सिनेमा-प्रेम की इसी संस्कृति के कारण सिनेमेटोग्राफ़ी, स्क्रीनप्ले, कलरग्रेडिंग जैसे शब्द उनकी बातचीत में आसानी से प्रयुक्त होते हैं। इसमें सिनेमा के प्रति एक ज़्यादा अध्ययनशील प्रवृत्ति का दर्शन होता है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों में फ़िल्म थ्योरी, विज़ुअल कल्चर जैसे विषय भी पढ़ाए जाने लगे हैं। इसलिए सुज़न सॉण्टाग, आंद्रे बाजें और जाइल्ज़ डेल्यूज़ जैसे विचारकों की दुनिया से विद्यार्थी परिचित होने लगे हैं। ये विचारक समझाते हैं कि सिनेमा की अपनी एक भाषा होती है, व्याकरण होता है। सिनेमा की भाषा विशिष्ट छायांकन, संपादन और ध्वनि-रचना से साकार होती है। जागरूकता के साथ सिनेमा देखने के लिए इस भाषा को आत्मसात करना पड़ता है। लो एंगल शॉट से किसी व्यक्ति-रेखा को उभारा जा सकता है, लाँग टेक से गहरा तनाव रचा जा सकता है। साथ ही कष्टप्रद कट के माध्यम से चरित्र की टूटन महसूस की जा सकती है।

‘समभाव’ ने इस बढ़ती हुई बौद्धिक जिज्ञासा को बखूबी पकड़ा है। सिनेमा के व्याकरण की समझ पैदा करना केवल शैक्षणिक आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि बतौर दर्शक यह हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी भी है। किसी दृश्य में कैमरा सटीक रूप से कहाँ देख रहा है, अगर यह बात हम नहीं समझ पाएँगे, तो फिर मर्दाना नज़रिये के बारे में कैसे बात कर पाएँगे? पुरुषसत्तात्मक प्रतीकात्मकता से बचते हुए किया जाने वाला दृश्यात्मक चयन अगर हम नहीं समझ पाएँगे तो हम सशक्तीकरण के ‘नैरेटिव’ की सराहना कैसे कर पाएँगे?

हालाँकि अभी बहुत काम बाक़ी है। अंग्रेज़ी में इस संदर्भ में काफ़ी लेखन उपलब्ध है, मगर दुनिया भर में अंग्रेज़ी न जानने वाले असंख्य पाठक इस चर्चा से दूर हैं। बाजें और डेल्यूज़ की किताबों के मराठी या हिन्दी अनुवाद कहाँ मिलते हैं? अरुण खोपकर जैसे विद्वानों ने फ़िल्म-थ्योरी पर मराठी में शानदार लेखन किया है, इसके बावजूद फ़िल्म-समीक्षा संबंधी विचारों को विविध भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए अधिक प्रयासों की ज़रूरत है। ‘समभाव’ में बहुत बारीकी तथा दक्षता के साथ आयोजित की गई चर्चा तथा परिसंवाद इस दिशा में किया गया बेहतरीन प्रयास रहा है। यहाँ वक्ताओं ने वैश्विक फ़िल्म-थ्योरी की जटिल भाषा को इतना आसान करके प्रस्तुत किया कि सिनेमा समाप्त होने के बाद भी दर्शकों के दिल-दिमाग़ में उनका संवाद गूँजता रहा।

शानदार चयन

इस फेस्टिवल के लिए फ़िल्मों के शानदार चयन में जो सूझबूझ और साहस अपनाया गया था, उसकी सराहना की जानी चाहिए। सीधी सपाट प्रस्तुति करने वाले ‘नेरेटिव्स’ का चयन नहीं किया गया था। दीपाली के शब्दों में, ‘बेचैन लोगों को चैन देने वाली और चैन से रहने वालों को बेचैन करने वाली’ फ़िल्में इस फेस्टिवल के लिए चुनी गई थीं। ये महज़ टाइमपास करने वाली फ़िल्में नहीं थीं, बल्कि प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी पीछा करने वाली कलाकृतियाँ थीं।

एकदूसरे की परिधि को काटने वाली अनेक प्रकार की पहचानों को यहाँ अभिव्यक्ति मिली थी। लिंग भेदभाव, समलिंगी, उभयलिंगी के अलावा जाति-संबंधी परस्पर गुँथे हुए ताने-बाने में रचा-बसा हुआ जीवन कभी भी एकरेखीय नहीं होता, यहाँ इसका स्पष्ट अहसास हो रहा था। शोय की फ़िल्म ‘प्रोजेक्ट प्रियो’ में देश भर के क्वियर (समलिंगी और उभयलिंगी) तथा ट्रांस (पारलिंगी) जीवनानुभवों का बहुभाषिक वैविध्यपूर्ण दर्शन हुआ, वहीं नैरिता दासगुप्ता की ‘नाईट क्वीन’ में साड़ी पहनने और एक स्त्री जैसे कपड़े पहनने की उत्कट इच्छा रखने वाले मध्यवयीन विवाहित पुरुष की जीवन-यात्रा को साहसी तरीक़े से प्रस्तुत किया गया था।

फेस्टिवल में संरचनात्मक हिंसा (स्ट्रक्चरल वायलेंस) को भी बख्शा नहीं गया था। तीन तलाक़ के विरोध में किए जाने वाले वास्तविक आंदोलन से प्रेरित ‘रिहा’ ने साबित कर दिया कि सिनेमा हस्तक्षेप का प्रभावशाली माध्यम होता है। बलात्कार की शिकायत दर्ज़ करने के लिए शरीर पर ज़ख़्म के स्पष्ट निशान होने चाहिए, जापान का यह क़ानून कितना अन्यायपूर्ण है, ‘ब्लैक बॉक्स डायरीज़’ शीर्षक के जापानी डॉक्यू-फीचर फ़िल्म ने बखूबी दिखा दिया।

कुछ फ़िल्मों ने व्यक्तिगत स्तर पर किए जाने वाले संघर्ष के माध्यम से समाज के व्यापक विभाजन की परतें खोलीं। ‘एनिवर्सरी’ में शहरी अकेलापन, आत्मीयता के लिए तरसता मन तथा कैरियर के दबाव के बोझ के कारण दाम्पत्य में बढ़ने वाली दूरियों पर प्रकाश डाला गया। फेस्टिवल ने मर्दानगी की बारीकियाँ बयाँ करने वाली दृष्टि भी सामने रखी। पौरुषी कोमलता और कमज़ोरी को दिखाने में भी फेस्टिवल की फ़िल्में नहीं सकुचाईं। फेस्टिवल में शामिल भाविका गांधी ने यह प्रतिक्रिया दर्ज़ की है। ‘वेणी’ (चोटी) फ़िल्म में पति अपनी सास की चोटी गूँथना सीखता है। इस ‘प्रतीकात्मकता’ की ओर निर्देश करते हुए उसने कहा कि, दिशाहीन करने वाली फ़िल्मों की बजाय इस तरह की अर्थपूर्ण फ़िल्में देखनी चाहिए। कामेच्छा व्यक्त करने के लिए हिम्मत जुटाने की तलाश करने वाली बांग्ला फ़िल्म ‘इफ़’ से लेकर राजनीतिक विचारधारा के कारण किसी दंपति में किस तरह दूरियाँ पैदा होती हैं, यह दर्शाने वाली ‘वी द पफकॉर्न्स ऑफ़ इंडिया’ तक अनेक फ़िल्मों ने इस बात को रेखांकित किया कि किसी के व्यक्तिगत दुखों की पीड़ा वास्तव में किस राजनीतिक होती है।

सामाजिक परिवर्तन की दिशा में :

फेस्टिवल के लिए अत्यंत सुरुचिपूर्ण तरीक़े से फ़िल्मों के चयन की पृष्ठभूमि में ‘मावा’ द्वारा पिछले तीन दशकों से किया जाने वाला सोद्देश्य और प्रतिबद्ध कार्य है। भारत में ‘मेन अगेन्स्ट वॉयलेंस एण्ड एब्यूज़’ अर्थात् ‘मावा’, पितृसत्तात्मकता के विरोध में पुरुषों और लड़कों को जागरूक होकर काम करने के लिए तैयार करने वाली अग्रणी संस्था है। जहाँ किताबें, पत्रिकाएँ या अख़बारों के स्तंभ नहीं पहुँच पाते, वहाँ पिछले 32 वर्षों से ‘मावा’ पहुँच रही है। लैंगिक भेदभाव की असमानता के लिए ज़िम्मेदार तथा भीतर तक पैठी हुई मानसिकता को बदलने के लिए यह संस्था लगातार काम कर रही है। इस संदर्भ के आँकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं कि ‘मावा’ ने आज तक देश भर में 1200 से ज़्यादा युवा संवादिक तैयार किए हैं। इन संवादिकों ने अपने आसपास के लगभग 6 लाख 50 हज़ार से ज़्यादा हमउम्र लोगों को स्त्रियों तथा लैंगिक दृष्टि से अल्पसंख्यक माने जाने वाले लोगों के मानव-अधिकारों के पक्ष में खड़े होने के लिए प्रेरित किया है।

‘समभाव’ फेस्टिवल इसी नीति का हिस्सा है। इस फेस्टिवल का यह सातवाँ वर्ष है। देश के 53 शहर और 18 ग्रामीण ज़िलों में तथा पड़ोसी व दक्षिण एशियाई देशों में, यथा नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भूटान के प्रमुख शहरों में यात्रा करते हुए लगभग 25 हज़ार से ज़्यादा युवाओं तक यह फ़िल्म फेस्टिवल एक आंदोलन की शक्ल ले चुका है। फेस्टिवल का उद्देश्य स्पष्ट है – लैंगिक स्तर की विविधता को उद्घोषित करने और भेदभाव को अभिव्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित और निर्भय मंच उपलब्ध करवाना।’ फ़िल्मों को सीधे महाविद्यालयों के परिसर में लाकर ‘मावा’ यह साबित करना चाहता है कि युवा सिर्फ़ जनसंख्याशास्त्र की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि वे बदलावों के जनक भी होते हैं, क्योंकि इसी संवेदनशील उम्र में वैश्विक दृष्टिकोण आकार लेता है, पूर्वग्रहों को चुनौती दी जाती है और जन्मभर के लिए किसी विचार को अपनाने की शुरुआत हो सकती है।

‘समभाव 2025’ की सफलता टिकट-बिक्री के आधार पर तय नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके लिए टिकट ही नहीं थी, यह फेस्टिवल सबके लिए खुला था। कितनी भारी संख्या में यहाँ फ़िल्में प्रदर्शित हुईं, इसमें भी इसकी सफलता निहित नहीं है, बल्कि वह इसमें निहित है कि फेस्टिवल के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। महाविद्यालय के कैंटीन में ‘ऑल वी इमेजिन एज़ लाइट’ जैसी फ़िल्म पर कितने दिनों तक चर्चा होती रहेगी, इस पर इस फेस्टिवल की सफलता निर्भर करती है। जब सिनेमा का कोई विद्यार्थी अब फ़िल्म-निर्माण के लिए कैमरे को महज़ एक साधन नहीं मानेगा, बल्कि सत्य, न्याय और सौंदर्य प्रस्तुत करने का एक औज़ार मानेगा, तब यह फेस्टिवल सफल माना जाएगा। ‘वेणी’ देखने के बाद किसी युवा के अंतर्मन में जाने-अनजाने कहीं कुछ बदल जाएगा, तब उसे यह बात समझ में आएगी कि सामर्थ्य और कमज़ोरी परस्परविरोधी नहीं होती।

जो पीढ़ी सजगता के साथ देखना-समझना सीख रही है, उसके सामने ‘मावा’ न सिर्फ़ फ़िल्म-प्रदर्शन कर रही है, बल्कि इससे आगे बढ़कर कला का चुनौतीपरक स्वरूप प्रस्तुत कर रही है। ‘मावा’ ज़्यादा ज़िम्मेदार, समानुभूति रखने वाले और ज़्यादा विचारशील नागरिकों के लोकतंत्र को विकसित करने का काम कर रही है।

(यह रिपोर्टनुमा लेख मराठी दैनिक ‘लोकसत्ता’ के शनिवारीय परिशिष्ट ‘चतुरंग’ के 16 अगस्त 2025 के अंक में प्रकाशित हुआ है। ‘लोकसत्ता’ के साथ-साथ मूल मराठी लेखक तथा मराठी अनुवादक का भी आभार। फ़ोटो गूगल से साभार।)