हिन्दी अनुवाद : उषा वैरागकर आठले

(भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित कुछ ‘वाक्यांशों’ एवं ‘पदों’ पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। जैसे – “…समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सबमें व्यक्ति की गरिमा … सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए …” संकल्प लेने की बात कही गई है। संविधान लागू होने के 75 सालों बाद भी क्या इस संकल्प पर अधिकांश नागरिक अमल करते हैं? हमारी सामाजिक व्यवस्था में श्रेणीकरण और पदानुक्रम से उत्पन्न विषमता और वर्चस्ववाद सभी क्षेत्रों में झलकता है। अधिकांश नीति-निर्धारण के अवसरों पर बहुत आसानी से कुछ समुदायों को ‘उन्नत’ और कुछ समुदायों को ‘पिछड़ा’ हुआ दिखाकर, उनकी ‘गरिमा’, ‘प्रतिष्ठा’ और ‘समानता’ के अधिकार को चोट पहुँचाई जाती है। उनके विचारों को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी प्राथमिकताओं को नज़रअंदाज़ किया जाता है और उन्हें ‘विकास की मुख्य धारा’ में शामिल करने के नाम पर अपनी वर्चस्ववादी दृष्टि के अनुसार नीतियाँ बना ली जाती हैं। उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर ही नहीं दिए जाते। संविधान लागू होने के 75 वर्षों बाद भी क्या हम वैचारिक, भावनिक और व्यावहारिक स्तर पर ‘परस्पर सम्मान’ करने की भावना और विचार को आत्मसात कर पाए हैं? इस सवाल के इर्द-गिर्द विभिन्न समुदायों के सम्मान और बराबरी के अधिकार पर केंद्रित कुछ लेखकों के लेख और अनुवाद यहाँ साझा किए जा रहे हैं। इस कड़ी में तीसरा लेख है देवेंद्र गावंडे का।

देवेंद्र गावंडे ‘लोकसत्ता’ के विदर्भ क्षेत्र संस्करण के निवासी संपादक हैं। आप नक्सलवाद, कुपोषण, पेसा वनाधिकार क़ानून, मानव-वन्य जीव संघर्ष तथा देश-प्रदेश की राजनीतिक घटनाओं पर निरंतर लिखते रहते हैं।)

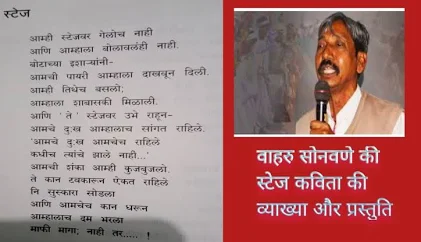

हम स्टेज पर कभी नहीं गये

और हमें वहाँ बुलाया भी नहीं गया

हमें हमारी सीढ़ी दिखा दी गई

और हम वहीं बैठे रहे

हमें शाबाशी दी गई

और वे स्टेज पर खड़े होकर

हमारा ही दुःख हमें ही सुनाते रहे

‘हमारा दुःख हमारा ही रहा

कभी भी उनका नहीं हो पाया …’

अपने संदेह पर हम फुसफुसाए

वे कान लगाकर सुनते रहे

फिर उन्होंने लंबी साँस ली

और हमारे कान उमेठते हुए

हमें ही धमकाया

माफ़ी माँगो, नहीं तो …!

यह कविता है आदिवासी जनजाति के प्रसिद्ध मराठी कवि वाहरू सोनवणे की, जो उनके कविता संग्रह ‘गोधड’ (कथरी) में सम्मिलित है। धुलिया, नन्दुरबार क्षेत्र में जब सरदार सरोवर परियोजना के ख़िलाफ़ आंदोलन चल रहा था, उस समय यह कविता प्रकाशित हुई और काफ़ी अफ़रातफ़री मच गई। यह कविता किसे लक्ष्य करके लिखी गई थी, उसका नाम-परिचय वग़ैरह दर्ज़ करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। इस कविता में किस ओर संकेत किया गया है, यह बात अब तक समझदार पाठक समझ चुके होंगे। एक और प्रसंग का ज़िक्र करना ज़रूरी है, जो अभी-अभी की बात है – अर्थात् लोकसभा चुनाव से पहले की।

मुंबई के यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में महाविकास आघाडी का घोषणा-पत्र तैयार करने का काम ज़ोर-शोर से चल रहा था। उसके एक भाग के रूप में आदिवासियों से संबंधित किन मुद्दों का समावेश किया जाना चाहिए, इसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं और अध्येताओं का एक चर्चा-सत्र आयोजित किया गया था। हमेशा की तरह मंच पर इस क्षेत्र में काम करने वाले नामी-गरामी लोग उपस्थित थे। एक-एक मुद्दे पर चलने वाली बहस के बीच अचानक सामने बैठी हुई एक आदिवासी युवती खड़ी हो गई। “हम क्या चाहते हैं, यह बात क्या कभी आप लोग हमें पूछकर भी तय करेंगे? मंच पर बैठे हुए ग़ैर आदिवासी महानुभाव ही अगर हमारे मुद्दे तय करते रहें, क्या यह उचित होगा? क्या हम सिर्फ़ नाच-गान तक ही सीमित रहें?” उसके द्वारा उठाए गए इन सवालों के आक्रमण से सब अवाक् रह गए। इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। अंततः आयोजकों ने बीच-बचाव करते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की।

उपर्युक्त दोनों प्रसंगों में व्यक्त की गई भावनाओं पर ध्यान दें तो एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो स्वयंसेवी संस्थाएँ इस ठसक के साथ काम करती हैं कि वे ही शोषित-पीड़ितों की तारणहार हैं, तो उनके बारे में संबंधित वर्ग की राय ख़ास अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों है? इसमें इन संस्थाओं की गलती है या वे जिनके लिए काम करते हैं उनकी गलती होती है? किसी संस्था के माध्यम से किसी समुदाय की समाज-सेवा करने के दौरान जो विश्वास अर्जित किया जाना चाहिए, क्या उसमें ये ‘सेवक’ चूक जाते हैं? अगर चूक जाते हैं तो इसके लिए कौनसे कारण ज़िम्मेदार हो सकते हैं? पारदर्शिता का अभाव होता है या संस्था द्वारा किये गये कामों का उचित परिणाम लोगों तक नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण इस तरह का अविश्वास पनपता है? … ये और इस तरह के अनेक सवाल खड़े हो सकते हैं।

भारत में, ख़ासकर महाराष्ट्र में सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों का इतिहास काफ़ी विस्तृत और गौरवशाली रहा है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर सरकारों ने कभी भी पूरी तरह ठीक से अमल नहीं किया। वे जब इस मामले में खरी नहीं उतरीं तो समाज और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं ने काम करना शुरू किया। मज़बूत समाज के निर्माण के लिए इनकी तब भी ज़रूरत थी और आज भी है। मगर सवाल यह है कि क्या ये संस्थाएँ आज भी अपने द्वारा तय किये गये उद्देश्यों के अनुसार ही काम कर रही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो किसी को तो उनसे जवाबदेही लेनी होगी। लेख के आरंभ में जिन दो लोगों का उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने सवाल किये, तब भी क्या ये संस्थाएँ उनका जवाब देने के लिए बाध्य हैं? अगर हैं, तो उनके द्वारा जवाब देने की कोशिश के उदाहरण क्या कहीं दिखाई देते हैं?

सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए उत्तरदायित्त्व का बहुत महत्त्व होता है। तो फिर ऐसी कोशिश इन संस्थाओं द्वारा क्यों नहीं की जाती? सामाजिक कार्य की प्रचलित धारणा के अनुसार यह कोशिश ऐच्छिक और व्यावसायिक – इन दो पद्धतियों से की जाती है। दरअसल प्रदेश में इस तरह की नामचीन संस्थाओं की स्थापना ऐच्छिक पद्धति से हुई है। इन संस्थाओं ने पहले किसी एक निर्धारित क्षेत्र में काम करना तय किया, उसके बाद विभिन्न स्रोतों से उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिलने लगी। किसी परियोजना का निर्धारण होने पर कभी तो सरकार, तो कभी दुनिया भर के प्रसिद्ध संगठन या कंपनियाँ इनका ‘आर्थिक’ बोझ वहन करने लगीं। इससे ये संस्थाएँ फलने-फूलने लगीं। उनका संचालन करने वाले ‘समाज-सेवक’ के रूप में लोकप्रिय हुए, परंतु जिन उद्देश्यों के तहत संस्था द्वारा काम शुरू किया गया था, क्या उसमें उन्हें सफलता मिली? किसी भी समस्या को सही तरीक़े से हल किया गया, क्या ऐसा एक भी उदाहरण दिखाई देता है? अगर नहीं, तो इस असफलता के लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या वह संस्था या इनकी ओर आँख उठाकर न देखने वाली सरकार? चालाकी की शुरुआत यहीं से होती है। ‘हम तो जी-जान लगाकर काम करते हैं, मगर सरकारी स्तर पर आवश्यक सहायता नहीं मिलती, तो हम क्या करें?’ इस तरह के टालमटोल करने वाले जवाब इन संस्थाओं द्वारा दिये जाते हैं। क्या इन्हें उचित ठहराया जा सकता है? सरकार तो पहले भी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए तो आपने संस्था शुरू की, तब समस्या ‘जस की तस’ कैसे रह गई, इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? असल बात तो यह है कि इस तरह के सवाल पूछने का साहस कोई नहीं करता। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ये ‘संस्थाएँ’ ‘संस्थानों’ के रूप में बदलती चली गईं और उनके कार्यकर्ताओं को ‘सेवक’ का सम्मान मिलने लगा। मगर समस्या जो और जहाँ थी, वहीं बनी रही। समाज की ख़ौफ़नाक समस्याओं पर हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, मगर हमने क्यों नहीं पूछा, यह सवाल हमसे न किया जाए – इन संस्थाओं का यह रवैया हमेशा रहता है। यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर 25-30 सालों से या इससे ज़्यादा समय से काम करने वाली अनेक सेवा-संस्थाएँ प्रदेश में कार्यरत हैं। इनके कार्यों का मूल्यांकन समाज के अलावा और कौन कर सकता है?

मान लीजिए, समाज के किसी हिस्से द्वारा इसके लिए पहल की जाती है तो इन संस्थाओं की प्रतिक्रिया क्या होगी? इस सवाल पर विचार करते ही समूची तस्वीर नज़र के सामने साकार हो जाती है। ये संस्थाएँ यह मानकर चलती हैं कि, जिन्होंने हमें सहायता राशि प्रदान की है, सिर्फ़ उनके प्रति ही हमारी जवाबदेही बनती है। यह सोच कितनी ग़लत है! सार्वजनिक जीवन की व्याख्या के संदर्भ में यह सोच सही नहीं हो सकती। इनमें से अधिकांश संस्थाएँ सेवा की शुरुआत करते समय और बाद में भी महात्मा गांधी का नाम लेती हैं। वे हमेशा यह दावा करती हैं कि हम उनके विचारों के अनुसार काम कर रहे हैं। मगर गांधी जी ने विचारों और राजनीति में अचूक संतुलन बनाये रखा था। वे इन दोनों क्षेत्रों में ग़ज़ब की पारदर्शिता बरतते थे। प्राप्त हुए हरेक चंदे या अनुदान का हिसाब वे सार्वजनिक रूप से पेश करते थे। वे इस बाबत बहुत आग्रही थे कि लोगों को एक-एक पैसे के आय-व्यय का ब्यौरा बताया जाना चाहिए। क्या ये संस्थाएँ गांधी जी के पद-चिह्नों पर चल रही हैं? हम केवल अनुदान देने वालों के प्रति जवाबदेह हैं, और किसी के प्रति नहीं – संस्थाओं की इस सोच को उचित कैसे माना जा सकता है?

अब समस्याओं पर बात करें। प्रदेश की अधिकतर संस्थाएँ स्वास्थ्य, पर्यावरण या शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में काम करती हैं। सेवा के माध्यम से लोक-शिक्षण, उसके अगले चरण के रूप में वैध तरीक़े से संघर्ष छेड़ना, समस्याओं के हल के लिए नए विकल्प तलाशने जैसे काम ये संस्थाएँ करती हैं। उनके कामों को समय-समय पर माध्यमों द्वारा सराहा भी जाता रहा है। मगर उनकी सफलता-असफलता पर चर्चा क्यों नहीं की गई? अगर उन्हें असफलता मिलती है, तो उसे क़बूलने की हिम्मत इन संस्थाओं में क्यों नहीं दिखाई देती? क्या यह गांधी जी के विचारों से द्रोह नहीं है?

आज भी गढ़चिरौली और मेलघाट में कुपोषण की समस्या बरकरार है। नवजात शिशुओं की मृत्यु-दर, माताओं की मृत्य-दर तथा पोषण-आहार जैसी समस्याएँ आज भी यथावत हैं। आज भी गढ़चिरौली में शीत-ज्वर से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कातकरी (एक आदिवासी समुदाय) लोगों की समस्याएँ हल नहीं हुई हैं। सर्वाधिक पिछड़ा माना जाने वाला आदिवासी समुदाय शिक्षा के मामले में अभी भी बहुत पीछे है। पिछले अनेक वर्षों से ‘सेवा’ करते रहने के बावजूद अगर ये समस्याएँ आज भी जस की तस हैं, तो क्या इन संस्थाओं के योगदान पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए? कुपोषण के मुद्दे पर न्यायालय में एकाध याचिका दायर करके या स्वास्थ्य संबंधी एकाध शोधपत्र प्रकाशित कर देने को ही क्या ‘सेवा करना’ मान लेती हैं ये संस्थाएँ? नशा समाज में एक बड़ी समस्या रही है। इसके समाधान के लिए दारूबंदी या नशा-मुक्ति संबंधी आंदोलन छेड़े गए। मगर अभी भी – इतने वर्षों बाद भी – इसी नशा-मुक्ति अभियान के लिए बड़ी संख्या में अनुदान लिए जाते हैं। पूर्व के अभियानों में कितनी सफलता मिली, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? अगर सफलता नहीं मिली है, तो क्या इन संस्थाओं को इसे क़बूल नहीं करना चाहिए? (असफलता के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों का व्यावहारिक विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए? क्या अपने निरीक्षणों और कार्यों की सही उपयोगिता पर संबंधित समुदायों से खुली चर्चा नहीं की जानी चाहिए? क्या इसके लिए नए तरीक़ों और नई रणनीतियों को नहीं अपनाना चाहिए? – अनुवादक) क्या वे आर्थिक सहायता बंद होने से डरती हैं? अगर ऐसा है तो उसमें उनका स्वार्थ निहित है, सामाजिक हित नहीं। आज भी गढ़चिरौली में बहुतायत में शराब मिलती है। फिर उनका यह असफल अभियान क्यों कर जारी रखा जाना चाहिए? क्या सिर्फ़ अनुदान पाने के लिए? अगर यह निष्कर्ष निकाला जाता है, तो क्या ग़लत है? संस्था के परिसर में महज़ आँकड़ों के ब्यौरे और तख़्तियाँ लगाने से क्या होगा? साथ ही उनके द्वारा यह दिखाया जाना कि, उनके कारण समस्या में काफ़ी कमी आई है; परंतु दूसरी ओर समुदाय पर वास्तविक समग्र प्रभाव नगण्य दिखाई देता है – इस ज़मीनी सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। इन संस्थाओं के मूल्यांकन में यह गफ़लत होती है।

एक तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि, प्रदेश में अनेक संस्थाओं द्वारा शुरू किये गये अभियानों को आरंभ में सफलता नहीं मिलने पर सेवा-कार्यों में विस्तार किया गया। इससे उनके आर्थिक स्रोत बढ़ गए। संस्था में स्थिरता आई। परंतु उनका एक भी अभियान ठीक तरह से पूरा नहीं हो पाया, इसका क्या कारण है? वास्तव में यह विस्तार एक प्रकार की चालाकी है, जिससे कोई कुछ सवाल न उठा पाए!

पहले यह माना जाता था कि सेवा-क्षेत्रों में काम करने वालों को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मगर अनेक संस्थाओं द्वारा इस मान्यता को ठुकराया गया। आदिवासी समस्याओं पर काम करने वाली ठाणे की एक संस्था के संस्थापक पहले ख़ुद विधायक बने और अब उनकी लड़की है। इस राजनीतिक सफलता के लिए उन्होंने संस्था के माध्यम से तैयार हुए जनाधार का सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। हालाँकि यह बात कहीं नहीं लिखी गई है कि समाज-सेवकों को राजनीति में नहीं आना चाहिए; परंतु इन दोनों क्षेत्रों में स्वार्थ की मिलावट नहीं होनी चाहिए। आजकल यही दिखाई दे रहा है। इस पृष्ठभूमि पर ठाणे ज़िले का उपर्युक्त उदाहरण सटीक साबित होता है। दिल्ली पर राजनीतिक शासन करने वाली आप पार्टी इसी प्रकार की स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से राजनीति में प्रविष्ट हुई थी। यह बिलकुल ताज़ा उदाहरण है।

इसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि सरकारी स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं को घेरने की नीति बनाई जा रही है। समाज-सेवा के उद्देश्य को संदेह की नज़र से देखते हुए उन पर प्रश्न-चिह्न लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अनेक संगठनों द्वारा अनेक प्रकार के आंदोलन खड़े किए गए, संघर्ष किए गए; परंतु जब वे संस्थाओं में रूपांतरित हुए, तब उनके काम का स्वरूप ही बदल गया। किसी संस्था के गठन किए जाने पर उसका हित-संवर्धन करने पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। यह करते हुए किसी विपरीत कार्रवाई होने के डर के कारण सरकार से सवाल करने का साहस धीरे-धीरे घटने लगता है। इसे सेवा-क्षेत्र में उम्मीद जगाने वाली तस्वीर तो नहीं कहा जा सकता? वर्तमान राजनीति में बदले की भावना बलवती हुई है, इसलिए ऐसे किसी मुद्दे को उठाकर संस्था के भविष्य को क्यों ख़तरे में डाला जाए? इस तरह का आत्म-रक्षात्मक विचार अगर संस्था के लोग करते हैं, तो समाज की बेहतरी के लिए इसे उचित कैसे कहा जा सकता है? संस्थात्मक समाज-सेवा के माध्यम से ‘कॉर्पोरेट गांधी’ तो बना जा सकता है मगर इससे समाज का कितना भला हो पाएगा इसमें शक है। इसलिए इस तरह के, अपनी छवि चमकाने के उद्देश्य को परे हटाकर इन संस्थाओं को सामाजिक लेखांकन (सोशल ऑडिटिंग) के लिए अपने को प्रस्तुत करना चाहिए कि, कोई भी उनके कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है। अगर इस तरह की पारदर्शिता बरती जाएगी, तभी इस प्रदेश के लोगों का फ़ायदा होगा और सेवा की विरासत को अधिक समृद्ध दिशा में बढ़ाया जा सकेगा।

(यह लेख प्रसिद्ध मराठी दैनिक ‘लोकसत्ता’ के रविवारीय परिशिष्ट ‘लोकरंग’ में दि. 02 फ़रवरी 2025 को प्रकाशित हुआ। लेखक एवं ‘लोकसत्ता’ का आभार। फोटो गूगल से साभार।)