- उषा वैरागकर आठले

‘परिवर्तन : कला, कलाकार और परंपरा’ (Metamorphosis : Art, Artists & Traditions) शीर्षक की, 16 कलाकारों द्वारा निर्मित 20 दृश्य-कला की कलाकृतियों की प्रदर्शनी पिछले दिनों देखने का अवसर मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई में आयोजित प्रदर्शनी के दो-तीन घंटों के अवलोकन से मन-मस्तिष्क की संवेदी कोशिकाएँ बहुत सक्रिय हो गईं। लगभग 19-20 लोक एवं आदिवासी कला की विभिन्न शैलियों, माध्यमों और प्रभावों की वे कलाकृतियाँ अनेक जिज्ञासाओं को उकसाती रही। वहाँ प्रदर्शित कलाकृतियों के बारे में उनके बाजू में अंकित विवरण से जो जानकारी मिली, आँचल गुप्ता, जो म्यूज़ियोलॉजी की विद्यार्थी थी, से विस्तृत चर्चा के दौरान उसमें और इज़ाफ़ा हुआ।

संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण (Museology and Conservation) वह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के अध्ययन, रख-रखाव तथा संरक्षण पर केंद्रित होता है। यह कोर्स मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध (affiliated) होता है। एक बैच में बीस विद्यार्थी लिए जाते हैं। प्रायः वीकेंड क्लासेस लगती हैं। यहाँ क्यूरेटर ही पढ़ाते हैं, जो विभिन्न माध्यमों के विशेषज्ञ होते हैं। उनकी प्रदर्शनियों और अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे सीखने का मौक़ा मिलता है। इनमें से कोई टेक्सटाइल, कोई पेपर, तो कोई लकड़ी की वस्तुओं के संरक्षण में विशेषज्ञता रखते हैं।

उक्त पाठ्यक्रम में 2024-25 की विद्यार्थी आँचल गुप्ता ने अपने सहाध्यायियों के साथ इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था। उनके सौजन्य से ही मुझे लगभग 20 कलाकृतियाँ देखने और उनके ऐतिहासिक, पारंपरिक और मौखिक-लिखित संदर्भों को समझने का अवसर मिला। यह लेख प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान तथा उसके बाद आँचल गुप्ता से बातचीत पर आधारित है। इसमें समर्थ महाजन और अनादि आठले ने भी अपने निरीक्षण और अपनी टिप्पणियों से कुछ बिंदु जोड़ने में मदद की है।

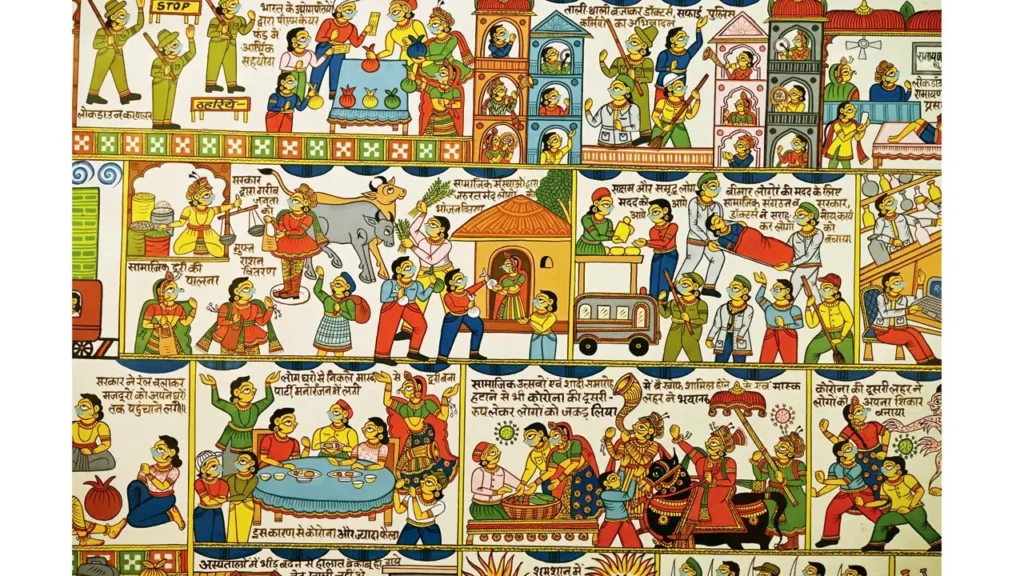

यह प्रदर्शनी म्यूज़ियोलॉजी के लगभग बीस विद्यार्थियों ने मिलकर प्रदर्शित की थी। इसमें संग्रहालय के स्टाफ और अन्य क्यूरेटर्स ने भी उनकी मदद की थी। यह प्रदर्शनी कला और संस्कृति में समयानुसार होने वाले परिवर्तन को रेखांकित करने के लिए आयोजित की गई थी। इसे ‘परिवर्तन’ (Metamorphosis) शीर्षक इसलिए दिया गया क्योंकि पुरानी और नई कलाकृतियों में कथ्य और अभिव्यक्ति का अंतर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की ‘फड़ पेंटिंग्स’, इसमें जो कहानियाँ चित्रित की जाती थीं, अब उसमें भिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। इसमें ‘पाबूजी नी फड़’ अर्थात्, पाबूजी की कहानियाँ पेंटिंग्स के माध्यम से चित्रित करने की परंपरा रही है। मगर कलाकार कल्याण जोशी ने 2019-20 में कोविड महामारी के अनुभवों पर आधारित चित्र-शृंखला ‘कोरोना की फड़’ बनाई है। कलाकारों के परिवेश में जैसे-जैसे परिवर्तन आ रहा है, वैसे-वैसे इसमें सामयिक कहानियाँ शामिल हो रही हैं। अब पारंपरिक कलाकारों के साथ-साथ अन्य कलाकार भी इसे सीख रहे हैं। यह बात अन्य चित्र-शैलियों पर भी लागू होती है। जैसे, प्रदर्शनी में गीतांजलि दास सम्मिलित हैं, जिन्होंने ‘पट-चित्र’ बनाए हैं। उनके दादा जी ने उन्हें सिखाया, साथ ही उनके जीवन-साथी ने भी उन्हें सपोर्ट किया। वैसे यह चित्रकला-शैली पुरुष-केंद्रित रही है, इसे हमेशा से पुरुषों को ही सिखाया जाता रहा है। मगर अब धीरे-धीरे औरतें भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। इस तरह अब कला भी बदल रही है, कलाकार भी बदल रहे हैं और उनका माध्यम भी बदलता जा रहा है। पहले इसे प्राकृतिक रंगों से ही बनाया जाता है, मगर अब कलाकार विभिन्न प्रकार के रंग बना रहे हैं, कृत्रिम रंगों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। इस प्रदर्शनी में इस बात पर फोकस किया गया है कि किस तरह कितना-कुछ जो बदल रहा है, उसके रूप प्रदर्शित और संरक्षित किए जाएँ।

आँचल ने बताया कि संग्रहालय में एक बहुत बड़ी संरक्षण प्रयोगशाला (Conservation Lab) है, जो दुनिया की बेहतरीन प्रयोगशालाओं में से एक है। इसके अंतर्गत संग्रहालय में वस्तुओं के संग्रहण, प्रबंधन, प्रदर्शन और संरक्षण संबंधी सैद्धांतिक और व्यावहारिक अध्ययन, प्रशिक्षण तथा शोध किया जाता है। संरक्षण में महत्त्वपूर्ण वस्तुओं को उनकी मूल स्थिति में बनाए रखने और उनके क्षरण को रोकने संबंधी तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। एक साल के इस पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में बेसिक बातें पढ़ाई जाती हैं। दूसरे सेमेस्टर में, जो फाइनल सेमेस्टर भी है, उसमें एक प्रोजेक्ट करना होता है। ज़्यादातर लोग इसके विषय ख़ुद चुनते हैं, ख़ुद कलाकृतियाँ या अन्य वस्तुएँ इकट्ठा करते हैं और यहाँ प्रदर्शनी के लिए जो सामग्री उपलब्ध होती है, उसे लेकर प्रदर्शनी लगाते हैं। इस साल हमें यह सुअवसर मिला कि हम वास्तविक कलाकृतियों के साथ काम कर सके तथा बाक़ायदा प्रेमचंद रायचंद गैलेरी में प्रदर्शनी लगा सके। इसके लिए हमें हरेक तरह का सहयोग मिला। सही तरीक़े से प्रदर्शनी लगाने का मौक़ा हमें दिया गया, जो ज़्यादातर बैचेस को नहीं मिलता। उन्हें अपने-अपने स्तर पर आर्थिक सहायता जुटाकर प्रदर्शनी लगानी पड़ती है। इस प्रदर्शनी के लिए बाक़ायदा बैंक ऑफ़ अमेरिका से सहयोग मिला है।

“प्रदर्शनी एक महीने तक लगी रही। इसमें बीस विद्यार्थी, सभी क्यूरेटर्स और समूचा टेक्निकल स्टाफ जुड़ा हुआ था। सभी कलाकृतियों को पहले हमने लैब में संरक्षित किया। जैसे मास्क हैं, उन्हें संरक्षित करने का तरीक़ा अलग होता है। जब यहाँ ऑब्जेक्ट लाते हैं तो उसका दूसरे ऑब्जेक्ट पर असर न पड़े, इसका ध्यान रखना होता है। जैसे वारली पेंटिंग, जो चावल के आटे (rice paste) से बनी होती है, वह मानसून की वजह से ख़राब न हो जाए। यहाँ तक कि प्रदर्शनी के दौरान जो बैरिकेडिंग किया जाता है, वह ऑब्जेक्ट को नुक़सान न पहुँचाए। हरेक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग दो-अढ़ाई महीने हमने लगातार काम किया, शोध किया, उसके बाद यह प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी लगा देने से ही काम ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि रोज़ शिक्षा और ज्ञान-संवर्धन (Education and Promotion) भी होता है। क्योंकि अंततः म्यूज़ियम का उद्देश्य ही होता है शैक्षणिक गतिविधियों (Educational Activities) को प्रोत्साहन देना। अलग-अलग लोगों के सामने किस तरह इन कलाकृतियों की हम व्याख्या करते हैं, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी देते हैं ताकि दर्शक और अवलोकनकर्ता इन्हें अच्छी तरह समझ सकें। यह सिर्फ़ एक प्रदर्शनी बनकर न रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखना होता है। कलाकृति सिर्फ़ सुंदर लग रही है, यह न हो; बल्कि उसका देखने वालों पर उचित प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, उनका समझने का अनुभव (learning experience) विकसित हो रहा है या नहीं, यह सब कुछ इसमें शामिल होता है।” आँचल और उसके साथी प्रदर्शनी देखने आए दर्शकों को एक-एक कलाकृति के सामने रुककर विस्तार से उसके बारे में पूरी जानकारी देते रहे और पूछे गए सवालों का भी भरसक जवाब देकर दर्शकों की जिज्ञासा को शांत करते रहे।

आँचल ने बताया कि कलाकृतियों के चयन में संग्रहालय के निदेशक श्री सब्यसाची मुखर्जी का यह विज़न था कि लोक-कलाकारों को भी उचित मंच मिलना चाहिए। यहाँ अनेक प्रदेशों के अनेक अंचलों की कलाकृतियाँ संग्रहित हैं, मगर यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कैसे भारत के भिन्न-भिन्न कला-रूपों को भी उनका स्पेस दिया जा सके। इस परिकल्पना के तहत उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से (लगभग कोरोना काल से) अनेक ‘शिल्पगुरुओं’, जो पद्मश्री या अन्य सम्मानों से नवाज़े गए हैं, या जो ‘मास्टर आर्टिस्ट्स या क्राफ़्ट्समैन’ हैं, उनसे संपर्क किया और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि संग्रहालय के लिए वे एक कलाकृति बनाएँ। कुछ विषय कलाकारों ने चुनें और कुछ निदेशक महोदय के साथ चर्चा कर फाइनल किए गए। ये कलाकृतियाँ धीरे-धीरे संग्रहित की गईं।

प्रदर्शनी में लगभग 20 कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई थीं, इनकी विस्तृत विवरणिका (brochure) म्यूज़ियोलॉजी के विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई है, जो निकट भविष्य में प्रकाशित की जाएगी। इसमें ओड़िशा, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की कलाकृतियाँ सम्मिलित की गई हैं।

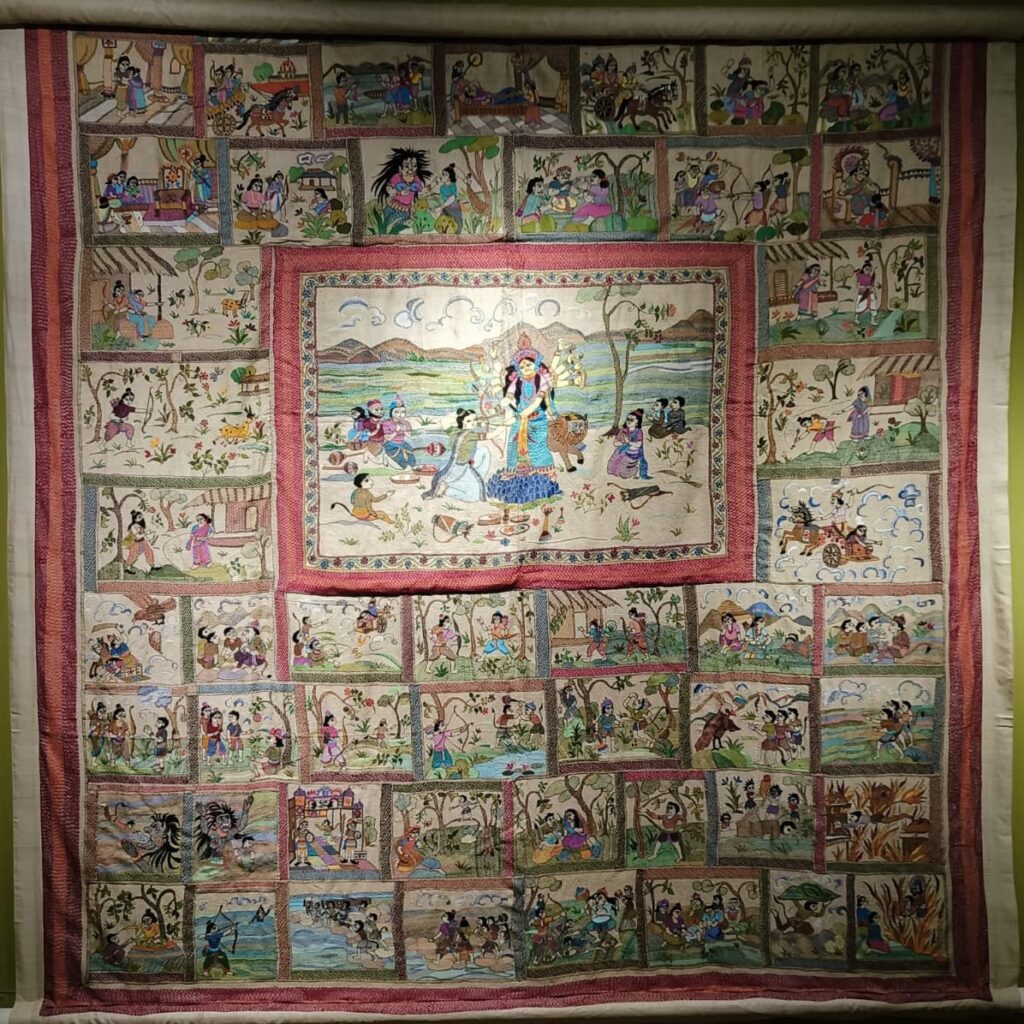

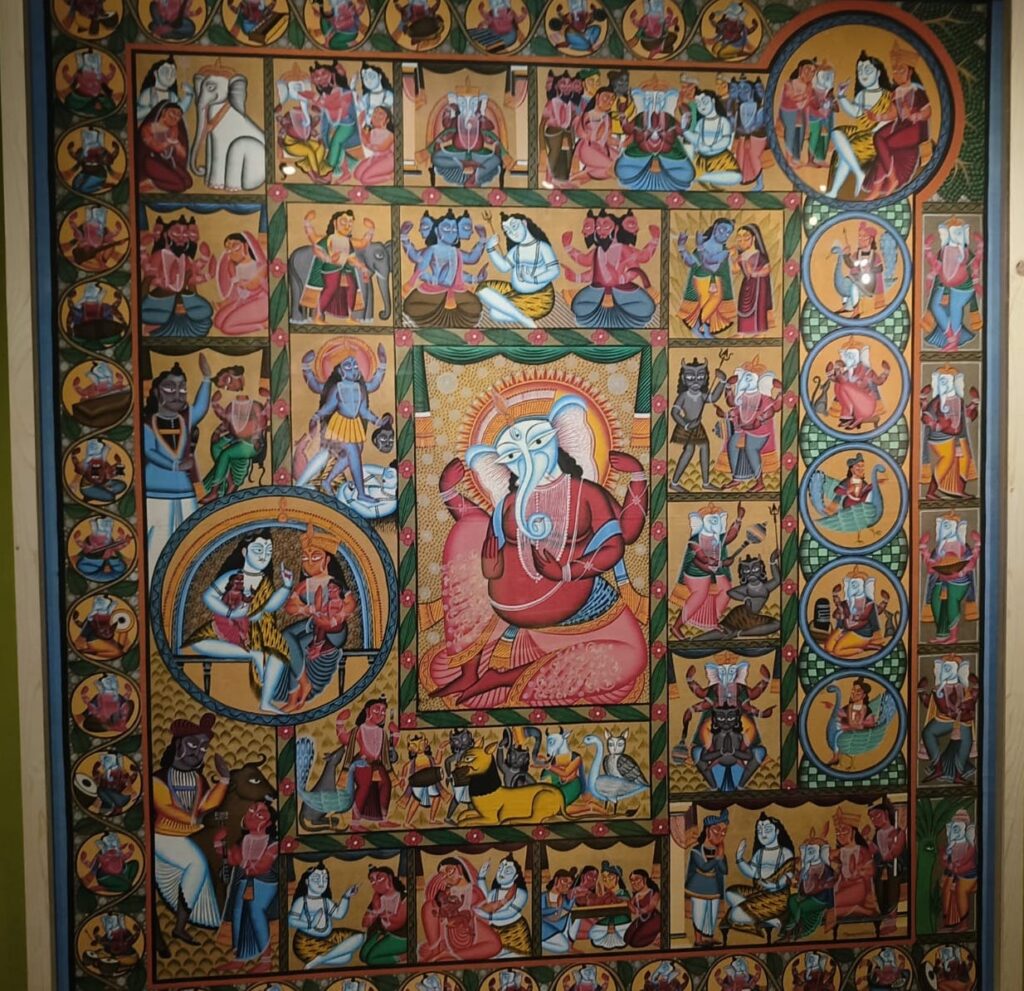

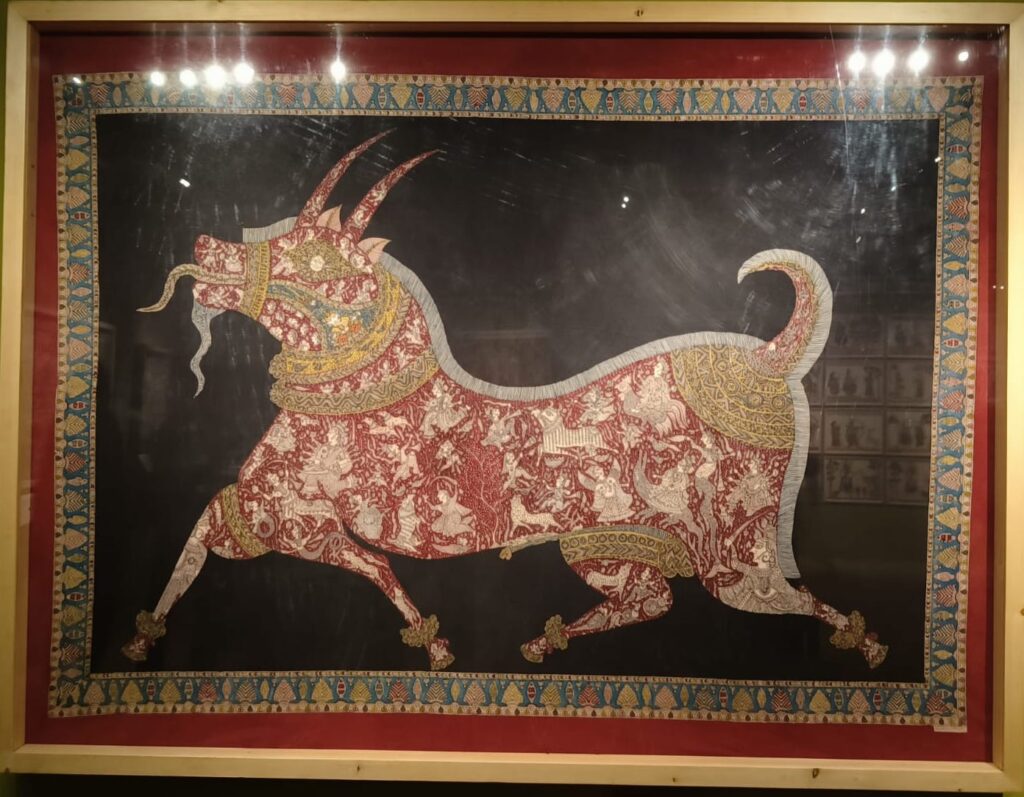

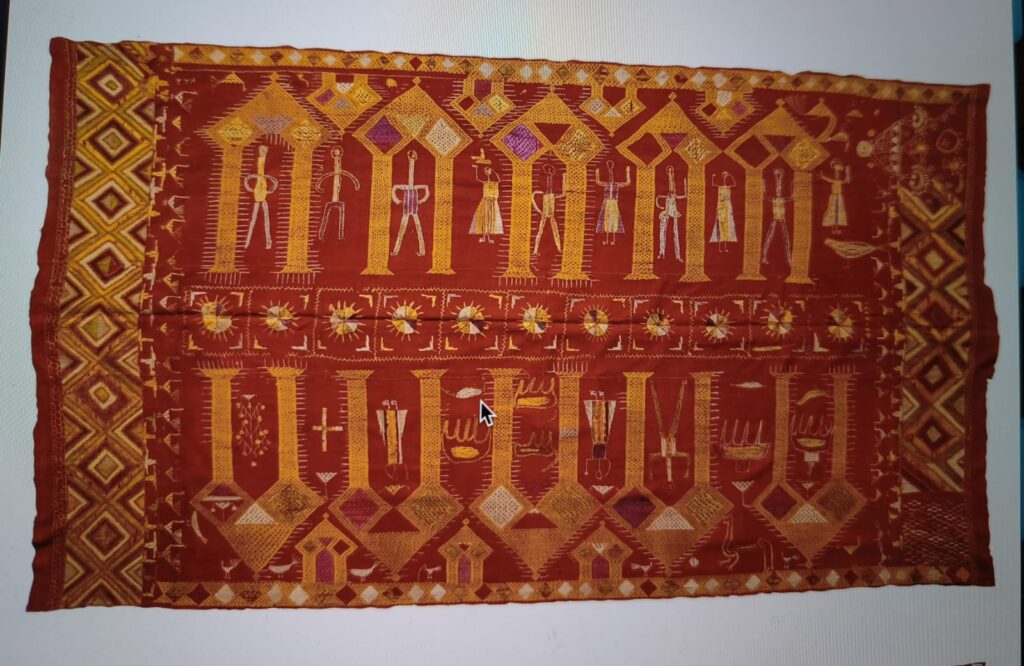

‘परिवर्तन’ प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की पारंपरिक लोककलाओं के बहुआयामी स्वरूप को उनकी भारतीयता के साथ, परंतु समसामयिक सोच, कल्पना तथा कलात्मकता के साथ प्रदर्शित किया गया है। ये कलाकृतियाँ देश भर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा वस्तु-संग्रहालय के लिए बनाई गई हैं। कलाकार एवं उनकी कलाकृतिओं की सूची इस प्रकार है – 1. ब्रह्मदेव राम पंडित (समुद्र-मंथन : सिरेमिक्स, मुंबई, 2025), 2. आलिमा ख़ातून (रामकथा : काँथा कसीदाकारी से निर्मित भित्तिचित्र, टसर सिल्क कपड़े पर सूती धागों से काढ़ा हुआ, बीरभूम बंगाल, 2022), 3. चेतन परशुराम गंगावणे तथा एकनाथ परशुराम गंगावणे : कागज पर वॉटर कलर द्वारा बनाई गई ‘चित्रकथी शृंखला के 22 चित्र’, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र, 2024), 4. गीतांजलि दास (पट्टचित्र : सिल्क पर प्राकृतिक रंगों से चित्रित ‘दशावतार’, ओड़िशा, 2024), गीतांजलि दास की एक अन्य कलाकृति ‘नव-गुंजरा’ (सिल्क पर प्राकृतिक रंगों से चित्रित पट्टचित्र, पुरी, ओड़िशा, 2024), 5. अनवर चित्रकार (कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से चित्रित ‘गणेश-जन्मकथा’, पश्चिम मिदनापुर, बंगाल, 2012), 6. अनाम कलाकार द्वारा निर्मित (लंका पोदी जात्रा के लिए बने काठ के मुखौटे, संभवतः कंधमाल, ओड़िशा में बीसवीं सदी के अंत में निर्मित), 7. अनाम कलाकार द्वारा निर्मित (‘जुमादी’ पीतल का मुखौटा, दक्षिण-पश्चिम कर्नाटक के भुता कोला लोक-परंपरा में निर्मित, बीसवीं सदी), 8. केरल के साउथ मालाबार क्षेत्र में बीसवीं सदी में निर्मित काठ का हेडगियर ‘थिरा’ (मुखौटा), 9. संजय मनुभाई चितारा (‘माता नी पछेड़ी’ : कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से चित्रित एवं प्रिंट किया गया पवित्र वस्त्र, अहमदाबाद, गुजरात, 2024) 10. किन्नाल के चित्रागरों द्वारा निर्मित (‘द्यामव्वा’ लकड़ी पर इनेमल पेंट की गई संरक्षक मूर्ति, कोप्पल ज़िला, कर्नाटक, बीसवीं सदी), 11. अनाम कलाकार द्वारा निर्मित ‘पवित्र कल्पवृक्ष’ (सूती कपड़े पर सिल्क धागों से चैन स्टिच की कसीदाकारी, राजस्थान, बीसवीं सदी), 12. कल्याण जोशी निर्मित ‘कोरोना की फड़’ (कपड़े पर प्राकृतिक रंगों से चित्रित पारंपरिक शैली का आधुनिक जन-जीवन की झलक, भीलवाड़ा, राजस्थान, 2024), 13. किरण विनायक गोरवाला ‘वारली : मुंबई पुनर्कल्पित’ (प्राकृतिक रंग, लाल मिट्टी तथा चावल के आटे से निर्मित, पालघर, महाराष्ट्र, 2024), 14. अनाम कलाकार द्वारा निर्मित ‘फुलकारी’ (खादी पर सिल्क धागों से क्रॉस स्टिच से बना वॉल हैंगिंग, पंजाब, बीसवीं सदी), 15. वेंकट रमन सिंह श्याम ‘ऐलिनेटेड : गोंड आर्ट’ जंगल, जानवर, प्राकृतिक संसाधन और आदिवासियों के सह-संबंधों पर मंडराता ख़तरा : वर्तमान समय में (कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से बनाया गया, मंडला, मध्य प्रदेश, 2025), 16. जमनालाल कुम्हार ‘मोलेला टेराकोटा’ (पारंपरिक मृदाशिल्प, ग्राम मोलेला, राजस्थान, 2024-25)।

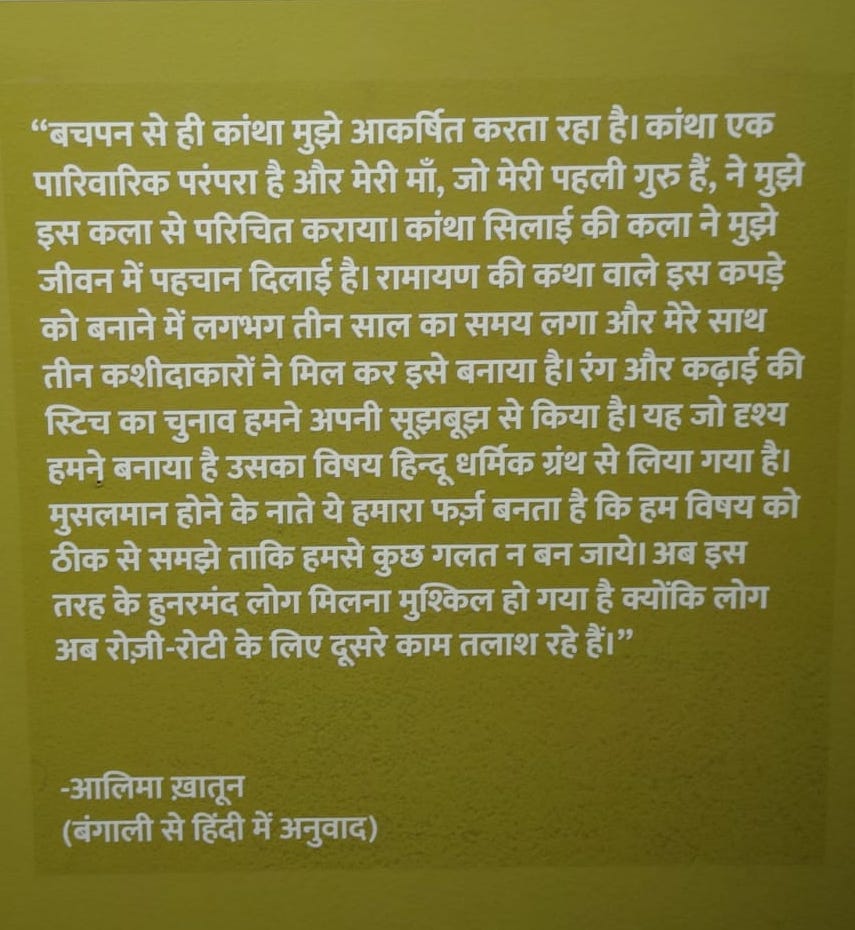

प्रदर्शित अधिकांश कलाकृतियाँ लोक-कला से संबंधित हैं, जिनमें प्रायः कोई न कोई लोक-कथा, लोक-गाथा या किसी न किसी जाति या धर्म के कोई उत्सव-त्यौहार या कर्मकांडों की झलक दिखाई देती है। जैसे ‘वारली आर्ट’ या गुजरात का ‘माता नी पछेड़ी’ विशेष जाति या समुदाय से संबंधित कला-प्रकार है, तो उसमें उनके अपने समुदाय से संबंधित विषय होते हैं या अन्य भी, यह पूछे जाने पर आँचल ने बताया कि, कुछ कलाकृतियाँ अनुरोध पर भी बनाई जाती हैं, जैसे आलिमा ख़ातून ने काँथा सिलाई या कशीदाकारी की कला में ‘रामायण’ की कथा पर आधारित अनेक प्रसंगों की एक शृंखला बनाई है। ‘माता नी पछेड़ी’ में कलाकार अपनी कम्युनिटी की कहानी सुना रहे हैं, पर आलिमा ख़ातून अपनी कहानी नहीं सुना रही हैं, वे एक कलाकार के रूप में ‘रामायण’ की कहानी पर काम कर रही हैं।

उन्हें यह काँथा सिलाई या कशीदाकारी की कला विरासत में मिली है, उनका चित्र के पास चस्पा किया वक्तव्य कहता है, “रामायण की कथा वाले इस कपड़े को बनाने में लगभग तीन साल का समय लगा और मेरे साथ तीन कशीदाकारों ने मिलकर इसे बनाया है। रंग और कढ़ाई की स्टिच का चुनाव हमने अपनी सूझ-बूझ से किया है। यह जो दृश्य हमने बनाया है, उसका विषय हिंदू धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। मुसलमान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम विषय को ठीक से समझें ताकि हमसे कुछ ग़लत न बन जाए। अब इस तरह के हुनरमंद लोग मिलना मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग अब रोज़ी-रोटी के लिए दूसरे काम तलाश रहे हैं।” (प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृति के पास लगा हुआ उक्त विवरण)

इससे इतर कई कलाकारों की कलाकृतियों में उनकी अपनी आवाज़ (voice) है। जैसे, कल्याण जोशी का फड़ पेंटिंग है, वे ख़ुद उसे बनाना चाहते थे। लोगों ने उनसे पूछा कि वे इसे क्यों बनाना चाहते हैं? फड़ में तो पाबूजी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। मैं कोरोना वायरस को एक राक्षसी शक्ति के रूप में दिखाना चाहता था, जिसने न केवल जीवन को अस्तव्यस्त किया, बल्कि ‘फड़’ की मौखिक कथा-कथन की परंपरा को भी तहसनहस कर दिया। इसकी कल्पना मेरे दिमाग़ में तब आई, जब मेरे शहर भीलवाड़ा में पहली बार लॉकडाउन हुआ … मेरे मन में अनेक बिंब उभरने लगे। चूँकि उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं दिन-रात कोविड की कहानी पर काम करने लगा।” (प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृति के पास लगा विवरण से)

इसी तरह वाघरी समुदाय के लोगों का ‘माता नी पछेड़ी’ चित्र भी महत्त्वपूर्ण है। अहमदाबाद, गुजरात निवासी संजय मनुभाई चितारा द्वारा चित्रित इस चित्र का विवरण दिया गया है। “कुशलता के साथ तैयार किया गया यह चित्र मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक पवित्र वस्त्र होता है। इस पर खेती कि ज़मीन की सुरक्षा करने वाली माता मेलडी के वहाँ बकरी, नाविक तथा व्यापारियों की संरक्षक देवता वाहनवती माता की प्रतिमाएँ चित्रित की जाती हैं। ३०० साल पुरानी इस वस्त्र-परंपरा को गुजरात की ख़ानाबदोश जाति वाघरी समुदाय के लोगों द्वारा बनाया जाता रहा है। यह पवित्र वस्त्र भक्तों के लिए ‘भ्रमणशील देवस्थान’ का काम करता रहा है। ये चित्र कथात्मक शैली में बनाए जाते रहे हैं, जिनमें पौराणिक कथा, महाकाव्य, धार्मिक जुलूस आदि का चित्रण किया जाता है।” (प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृति के नीचे लगा विवरण)

आँचल ने अपने शोध में पाया कि गुजरात के वाघरी समुदाय की इस लोक-चित्रकला ‘माता नी पछेड़ी’ की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। एक अस्पृश्य माना जाने वाला समुदाय धार्मिक संदर्भों में एक कहानी कहता है। पता नहीं लोग कितना समझ पाते हैं अपनी सामाजिक संरचना के बारे में। चूँकि उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता इसलिए उन्हें पवित्र कपड़े पर मेलदी माता नामक देवी का चित्र बनाना पड़ता है। मेलदी माता की कहानी भी अस्पृश्यता की परंपरा को दर्शाती है। उमा (पार्वती) जब किसी राक्षस को मारने के लिए बढ़ती हैं, तब वह बचने के लिए किसी मरी हुई गाय की खाल में छिप जाता है। तब उमा कहती है कि अब मैं उसे कैसे मार सकती हूँ क्योंकि वह तो एक मरी हुई गाय में है। इसलिए वह अपने शरीर का मैल निकालती हैं, जिससे मेलदी माता बनती है। यही मेलदी माता उस राक्षस को मारती है। वाघरी समुदाय इसी मेलदी माता की पूजा करता है। उसका वाहन बकरा होता है। भारत में कितने प्रकार की कहानियाँ हैं! बल्कि यूँ कहें कि दुनिया भर की लोककथाओं में एक-सी कहानियाँ भी हैं और एक ही कहानी के कितने ही बदले हुए संदर्भ और अर्थ भी मौजूद हैं। उनमें कहीं साम्य होता है, कहीं विविधता होती है, जो स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों और मान्यताओं को प्रतिबिंबित करती हैं।

हम जिस दिन प्रदर्शनी देखने गए थे, उस दिन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले के दो भाइयों – चेतन परशुराम गंगावणे तथा एकनाथ परशुराम गंगावणे द्वारा लगभग 30 मिनट का गाथा-गायन ‘चित्रकथी’ लगभग 22 चित्रों के साथ प्रस्तुत किया गया था। यह ‘गायन-कथन-चित्र’ की त्रयी का एक साथ किया गया रोचक प्रदर्शन था। ये सभी चित्र प्रदर्शनी में भी अन्य कलाकृतियों के साथ प्रदर्शित थे। ‘चित्रकथी’ की प्रस्तुति प्रायः महाराष्ट्र के कोंकण अंचल के ठाकर जनजाति के पुरुषों द्वारा की जाती है। यह दो प्रकार की होती है, पहली काठ या चमड़े की कठपुतलियों के माध्यम से और दूसरा प्रकार है चित्रों को एक के बाद एक दिखाकर। हमने यह दूसरा प्रकार देखा। इसमें प्रायः ‘रामायण’, ‘महाभारत’ और अन्य पौराणिक कहानियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी से वे सुनते चले आ रहे हैं। इन कहानियों के चित्र भी उन्हें विरासत में मिले हुए हैं। उन्होंने इन्हें सम्हालकर रखा है और प्रदर्शनी के लिए उनकी अनुकृतियाँ तैयार की हैं। इनमें रंग-संयोजन में थोड़ा-सा बदलाव किया गया है। प्रदर्शन के दौरान प्रस्तोता अपने सामने कई चित्रों की शृंखला रखते हैं, जिन्हें बदल-बदलकर एक के बाद एक दिखाया जाता है। यह एक चित्र-धारावाहिक होता है, जो घटना का शाब्दिक विवरण देते हुए रेखाओं-रंगों-आकृतियों के माध्यम से भी प्रेषित किया जाता है। एक कलाकार कहानी को पारंपरिक धुनों में वाद्य-यंत्र (विशेष प्रकार की वीणा) के साथ गाता है और दूसरा गद्य में नाटकीय तरीक़े से कहानी सुनाता है। उस दिन हमारे सामने रामायण के अरण्य-कांड का एक प्रसंग प्रस्तुत किया गया, जो इस प्रकार था :

“शूर्पणखा के नाक-कान काटने वाले प्रसंग में बताया गया कि शूर्पणखा का एक बेटा था शुभ्रदैत्य, जिसको मार दिया गया। कहानी यूँ बयान की गई कि वनवास के दौरान लक्ष्मण कंद-मूल-फल की तलाश में विचरण करते हैं और उस क्षेत्र में जा पहुँचते हैं, जहाँ शुभ्रदैत्य तपस्या कर रहा था। यहाँ लक्ष्मण के हाथों दुर्घटनावश शुभ्रदैत्य मारा जाता है। जब यह बात शूर्पणखा को पता चलती है, तब वह अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए लक्ष्मण के सामने उस पर मुग्ध एक युवती का स्वाँग रचती है। मगर उसका अपमान करते हुए उसके कान-नाक काट दिए जाते हैं। यहाँ शूर्पणखा एक काम-वासनाग्रस्त स्त्री न होकर बेटे को खो चुकी एक माता के रूप में वर्णित की गई है। आगे भी जब वह अपने भाई रावण के पास जाती है कि वह उसके बेटे की मौत और उसके अपमान का बदला ले, तो यहाँ कहानी का पूरा संदर्भ ही बदल जाता है। शूर्पणखा और रावण का राम-लक्ष्मण से युद्ध का उद्देश्य ही बदला हुआ दिखाई देता है।”

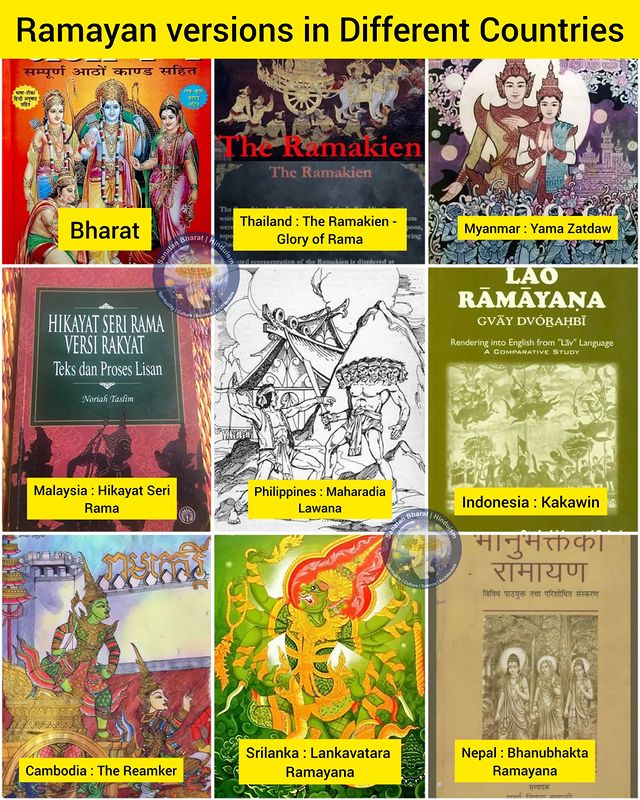

यहाँ इस बात का उल्लेख करना ज़रूरी है कि देश-विदेश में वाल्मीकि रचित ‘रामायण’ के अलावा लगभग 300 वृत्तांत या संस्करण पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, कम्बोडिया, चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैण्ड, नेपाल जैसे देशों के अलावा भारत में तमिल, कन्नड़, तेलुगू, बांग्ला, ओडिया आदि भाषाओं में भी रामकथा कही गई है। इसके अतिरिक्त देश भर की लोकभाषाओं में लोकगाथाओं में भी रामकथा की मौखिक परंपरा वर्षों से पाई जाती है। इन सबमें अनेक भिन्न कथा-प्रसंग तथा संदर्भ देखे जा सकते हैं।

रामायण के अरण्य-कांड पर आधारित गंगावणे भाईयों द्वारा प्रस्तुत की गई ‘चित्रकथी’ में राम-लक्ष्मण, जटायु के अलावा शूर्पणखा, रावण, शुभ्रदैत्य आदि के भी स्पष्ट पक्ष प्रस्तुत किए गए थे। वहाँ इन लोकप्रिय कहानियों के ‘हीरो’ हीरो के रूप में नहीं, मनुष्य मात्र के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोककलाओं का यह रेखांकित किया जाने वाला पक्ष है।

आँचल ने अपने इस प्रोजेक्ट के एक रोचक पहलू के बारे में साझा करते हुए बताया कि “इन कलाकृतियों को संरक्षित करने का यह बहुत अच्छा अनुभव था। जब पहली बार हम लोगों ने इनका कलेक्शन देखा तो हमें लगा कि ये तो पूरा रामायण-महाभारत होने वाला है। हमारे सामने सवाल था कि क्या हम प्रदर्शनी को वर्तमान संदर्भ को देखते हुए इतना धार्मिक या पौराणिक बनाना चाहते हैं? हमने रिसर्च करना शुरू किया तो हमें पता चला कि जैसे ‘वाल्मीकि रामायण’ है, वैसी ही अन्य कई प्रकार की रामायण हैं। जैसे, आलिमा ख़ातून ने ‘कांथा कला’ में जो रामायण की चित्रपटी बनाई है, उसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। हमारी टीम में एक बंगाली सहकर्मी है श्वेता, उसने हमें ढंग से समझाया कि वहाँ वे लोग यही कहानी सुनते हुए बड़े हुए हैं। राम लंका में जाने से पहले दुर्गा माता की पूजा करते हैं। उन्हें 108 कमल दुर्गा को चढ़ाने हैं। उन्हें 107 मिल गए हैं, 108 वाँ नहीं मिल रहा है। तो कैसे वे अपनी आँख को तीर से निकालने लगते हैं। दुर्गा माता आकर उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तब राम युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं।”

मुझे याद आया कि इस कथा पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ ने एक लंबी कविता ‘राम की शक्ति-पूजा’ लिखी है। उसमें इस कथा की पूरी भावात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का सूक्ष्म वर्णन है कि जब राम रावण को मारने में असफल होते हैं, तब उन्हें देवी की पूजा करने के लिए कहा जाता है। उस पूरी पूजा का ग़ज़ब का चित्रण कविता में निराला ने किया है। निराला पर भी बंगाल का गहरा प्रभाव रहा है। शायद इसीलिए उन्होंने भी इस कहानी को अपने काव्य का विषय बनाया। उत्तरी क्षेत्र में शिव की पूजा का संदर्भ मिलता है कि राम युद्ध पर जाने से पहले शिव की पूजा करते हैं। दिलचस्प तो यह है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में एक ही कहानी के कितने-कितने संस्करण हैं! उसमें कई बार स्त्री-पुरुष के वक्तव्य पृथक-पृथक दिखाई देते हैं। कई बार विभिन्न जातियों-समुदायों में कथा के संदर्भ और विवरण भिन्न-भिन्न हो जाते हैं, जो उनके अपने जीवन-अनुभवों पर आधारित होते हैं, उनके सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर गढ़े जाते हैं।

“मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में कुछ जातियाँ रावण की पूजा करती हैं। दशहरे में वहाँ रावण को जलाया नहीं जाता है। जहाँ जलाया भी जाता है, वहाँ रावण को मानने वाले लोग चोरी-छुपे जाकर जलने के बाद वहाँ की लकड़ियाँ या जले हुए अवशेष रावण की अस्थियों (हड्डियों) के रूप में लाते हैं और अपने पूजा-स्थल पर या खाद्य-भण्डारगृह में रखते हैं ताकि सालभर उनकी बरक़त बनी रहे। इसका कारण वे बताते हैं कि वे अपने-आप को रावण के वंशज मानते हैं (वे भी राक्षस की तरह दिखते हैं)।” आँचल का मानना है कि इस तरह हम जितना जानते जाएँगे कि किस संस्कृति में, किस तरह के कलारूपों में क्या-क्या संदर्भ छिपे हुए हैं, उतना ही हम समझ के मामले में सम्पन्न और उदार होते जाएँगे।

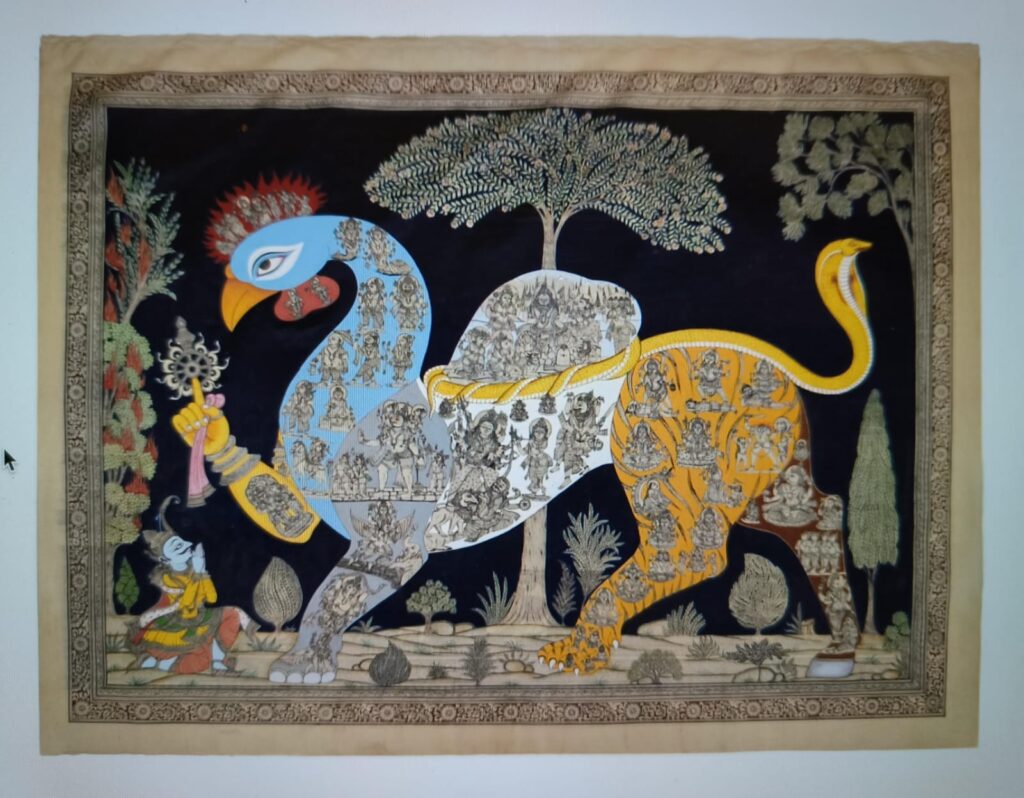

प्रदर्शनी में रामायण की कहानी के साथ-साथ ओड़िशा की महाभारत की कहानी भी थी। गीतांजलि दास की कलाकृति है ‘नवगुंजरा’ शीर्षक की। इसमें नौ पशुओं का सम्मिश्रण दर्शाया गया है, जिसमें मुर्ग़े का सिर, मोर की गर्दन, बैल का धड़, सिंह की कटि, साँप की पूँछ, हाथी, शेर, हरिण तथा घोड़े के पाँव चित्रित हैं। इसमें नीचे अर्जुन बैठे हुए हैं, उनके सामने नवगुंजरा नाम का प्राणी बैठा हुआ है, जिसे वे प्रणाम कर रहे हैं। यह प्राणी समूचे जीव-जगत के एकत्रीकरण का प्रतीक है। किस तरह विष्णु या कृष्ण में ही समूची सृष्टि समाई हुई है, यह भी पौराणिक संदेश इसमें व्यक्त होता है। सारला दाश के लिखे ओडिया महाभारत में इस कथा का ज़िक्र है। अन्य किसी भी महाभारत में इसका ज़िक्र नहीं मिलता।

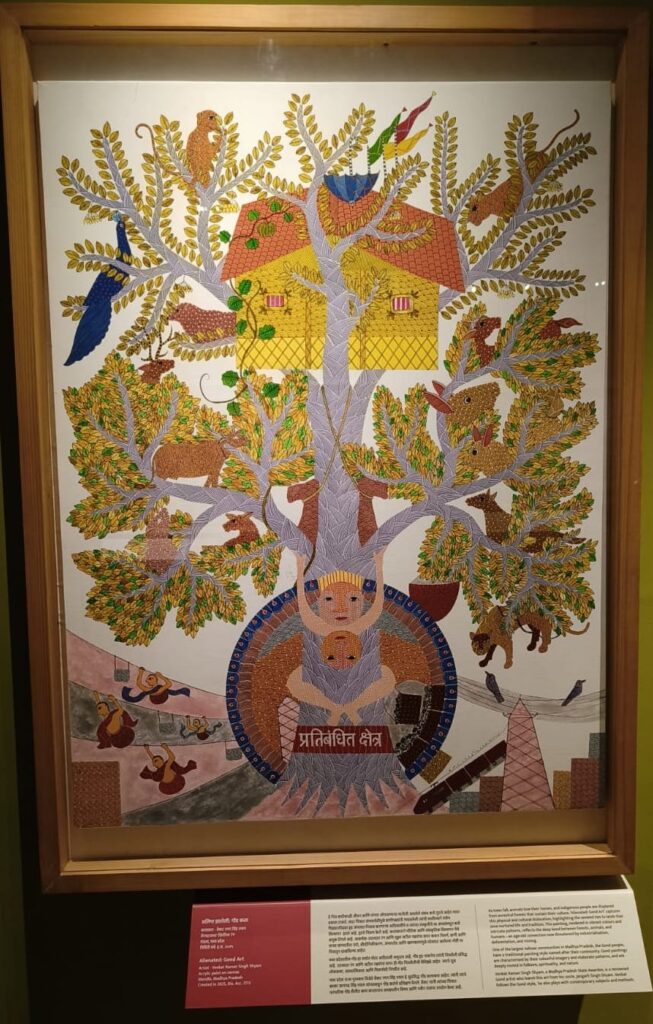

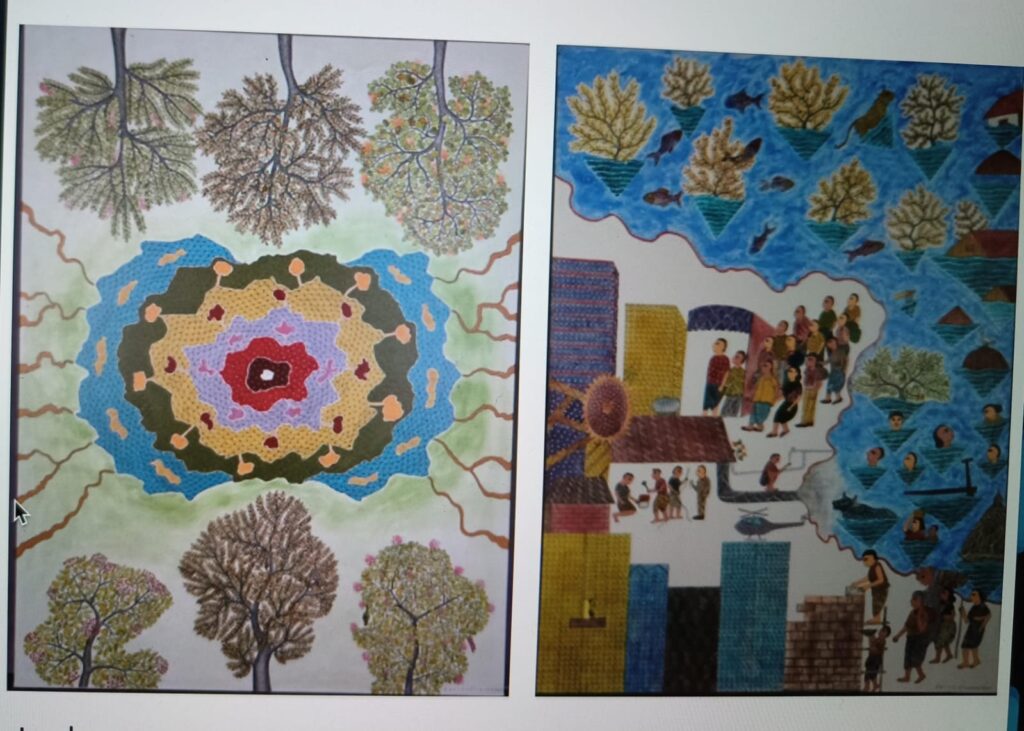

पारंपरिक कला-रूपों में समसामयिक चिंतन का बहुत गंभीर चित्रण दिखाई दिया था अन्य दो चित्रों में। इनमें से पहला था, ‘गोंड चित्रकला’ का चित्र ‘एलिनेटेड : गोंड आर्ट’ (जंगल, जानवर, प्राकृतिक संसाधन और आदिवासियों के सह-संबंधों पर मंडराता ख़तरा : वर्तमान समय में) शीर्षक का चित्र। व्यंकट रमन श्याम सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा है, “मैं वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ, जहाँ वर्तमान विचार और वर्तमान विषय मेरी कला में उभरकर आ रहे हैं। कला में नवीनीकरण ज़रूरी है, नहीं तो वह स्थिर हो जाएगी। उसे जड़ नहीं होने देना है। कला की आत्मा को क़ायम रखते हुए विषय में बदलाव लाया जाना चाहिए। जैसे मैंने यह चित्र जंगलों में हो रही अवैधानिक माइनिंग को लेकर बनाया है। जंगल आसानी से उखाड़े जा सकते हैं, क्योंकि जंगल के पास लड़ने की ताक़त नहीं है। जानवरों को भगाया जा सकता है या वे ख़ुद ही चले जाते हैं। धीरे-धीरे ट्राइबल लोगों की पहचान ख़त्म होती जा रही है, विशेष रूप से जो लोग शहरों में रहते हैं। जो लोग जंगलों से जुड़े हैं, उनकी पहचान अभी भी क़ायम है।” (प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृति के पास लगा विवरण)

समर्थ महाजन का मत था, “इस प्रदर्शनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें कला-रूप पुराने और पारंपरिक होने के बावजूद विषयों का चयन समसामयिक था। जैसे कोरोना के दौरान क्या-क्या हुआ था, उन सभी गतिविधियों को उस कलाकृति में विस्तार से चित्रित किया गया है। यहाँ तक कि थाली बजाने वाली घटना भी इसमें परिलक्षित हुई है। इसी तरह गोंड चित्रकला में भी जंगलों में होने वाले खनन (mining) और अन्य प्रकृति को नुक़सान पहुँचाने वाली विकास-प्रक्रिया को दिखाया गया है। आज जो कुछ हो रहा है, उसकी सटीक अभिव्यक्ति इस पेंटिंग में हुई है। प्रदर्शनी का जो शीर्षक रखा गया है – परिवर्तन (Metamorphosis), वह इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये पारंपरिक कला-रूप विकास और वर्तमान धारणाओं को किस तरह दिखाया जाना चाहिए, इसका बेहतरीन उदाहरण है यह चित्र। दर्शकों तक यह विचार निश्चित रूप में संप्रेषित हो रहा था। कुछेक कलाकृतियों की जो बैकग्राउंड स्टोरीज़ थीं, जैसे माता दी पछेड़ी, उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। जातिगत छूआ-छूत के कारण जब लोग समाज से अलग-थलग कर दिए जाते हैं तो वे अपनी पृथक धार्मिक आचार-विधियाँ विकसित कर लेते हैं। प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृतियाँ किस तरह समसामयिक प्रभाव डाल सकें, यह महत्त्वपूर्ण है। उनका महज़ ऐतिहासिक या कलात्मक मूल्यांकन न किया जाए। अगर ये आज की कहानियाँ भी कह पाएँगी तो ये आगे भी जीवित रहेंगी। कुछ कलाकृतियों में इस दृष्टिकोण को भी अपनाया गया है।

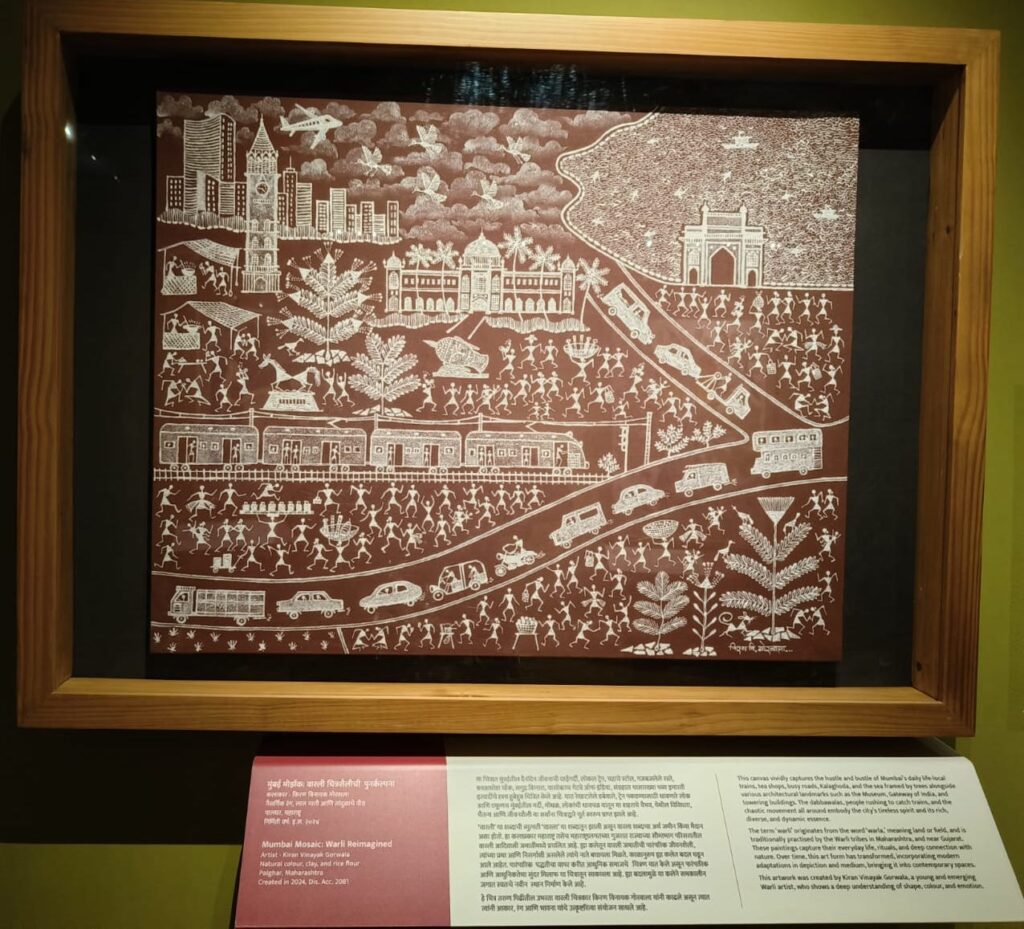

एक अन्य इसी तरह की समसामयिक परिवेश को दर्शाने वाली कलाकृति थी ‘वारली पेंटिंग’। किरण विनायक गोरवाला द्वारा पारंपरिक वारली शैली में बनाए इस चित्र में महानगर के जन-जीवन की, उसकी आधुनिक लय के साथ अभिव्यक्ति की गई है। चित्र के नीचे चस्पा चित्रकार के मराठी वक्तव्य का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है – “मेरे लिए, वारली कला मेरी पहचान है। वह मेरे ख़ून में दौड़ रही है। मेरी जड़ों से जुड़ी हुई है … मैं कैनवास, काग़ज़ और कपड़े पर वारली चित्र बनाता हूँ। मेरे हरेक चित्र में अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम, परंपरा की ख़ुशबू और अपनी ज़मीन से अटूट जुड़ाव व्यक्त होता है। यहाँ मैंने पारंपरिक वारली शैली में एक ऐसा अनोखा चित्र बनाया है, जिसमें मुंबई के जीवन की भिन्न झलक दर्शाई गई है। मुंबई के जीवन का प्रमुख हिस्सा है भीड़। रास्तों, चौराहों, स्टेशन पर दिखाई देने वाली भीड़ से ही मुंबई की भागदौड़भरी ज़िंदगी को दर्शाया गया है। इस वारली चित्र में ग्रामीण जीवन की सीधी-सरल शैली के माध्यम से मैंने शहरी जीवन का चित्रण किया है। इससे यह कला पारंपरिक वारली शैली को आधुनिक मुंबई के जीवन से जोड़ती है और कहा जा सकता है कि वारली कला सिर्फ़ ग्रामीण कला तक सीमित न रहकर शहरी अनुभव अभिव्यक्त कर सकती है। इस चित्र में मुंबई के आधुनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। साथ ही यहाँ ग्रामीण वारली कला और आधुनिक जीवन का संगम हुआ है।” (प्रदर्शनी में प्रदर्शित कलाकृति के पास लगा विवरण)

अनादि आठले ने कलाकृतियों की समसामयिकता की सराहना करते हुए कहा कि इसमें कुछ मज़ेदार चीज़ें भी लगीं। जैसे, बंगाल की आलिमा ख़ातून द्वारा बनाई गई रामायण वाली चित्रपटी, इसमें मैंने समझने की कोशिश की कि, किस चित्र में कौनसी घटना का चित्रण किया गया है। किसी घटना को विस्तार से दर्शाया गया है, तो कुछ घटनाओं को फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दिया गया है। इसी तरह ‘चित्रकथी’ का जो आधुनिकीकरण किया गया है, चूँकि व्याख्या करने वाले आधुनिक पीढ़ी के कलाकार हैं, उनकी शैली बदली है, उनके चित्र वही होते हुए भी उनमें कुछ अंतर आया है। ‘फड़ पेंटिंग’ में बहुत आधुनिकता दिखाई देती है। इसमें डिजिटलाइज़ेशन से लेकर समसामयिक राजनीतिक प्रभावों तक को दर्शाया गया है। लोक-कलाकार किस तरह अपने पारंपरिक कला-रूपों में वर्तमान बदलावों को जोड़ते हैं, उनकी ओर किस तरह देखते हैं, इसकी झलक भी कई कलाकृतियों में दिखाई दी।

सभी कलाएँ मनुष्य-जीवन के विविध अनुभवों के दौरान उपजती रही हैं। मनुष्य के अनुभवों के साथ जब उसकी भाव-भावनाएँ, संवेदनाएँ, विचार एवं कल्पनाएँ अंतर्क्रिया करती हैं, उसके दिल-दिमाग़ को उद्वेलित करती हैं, उसको अभिव्यक्ति के लिए उकसाती है, तब कला का जन्म होता है। कलात्मक अभिव्यक्ति कई माध्यमों में होती है, सभ्यता के विभिन्न सोपानों पर जिनका विस्तार होता चला गया। किन्हीं चिह्नों, संकेतों, आकृतियों, ध्वनियों का विस्तार होते हुए चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य, मूर्तिकला जैसी अनेक कलाओं का क्रमशः विकास होता चला गया। जीवन-अनुभव और अभिव्यक्ति के माध्यमों में निरंतर बदलाव आता चला गया। विभिन्न कलाओं में निरीक्षण के साथ-साथ कलाकार के व्यक्तिगत विचार, संवेदना, भावनाओं, कल्पनाओं को नित-नए प्रयोगों में रूपायित किया गया। इसमें विभिन्न मानव-समूहों की सांस्कृतिक विरासत प्रतिबिंबित होती रही है। इसमें समय के साथ-साथ नई-नई शैलियाँ बनती चली गईं और रंगों-रेखाओं, धागों, मिट्टी, पत्थर जैसी सामग्रियों के साथ अनगिनत कलाकृतियाँ रची जा रही हैं। ‘परिवर्तन’ नामक कला-प्रदर्शनी के माध्यम से प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक की अनेक कला-विधाओं, अनेक अभिव्यक्ति-प्रकारों, शैलियों और मानव-जीवन के अनगिनत स्मृतियों-अनुभवों से रूबरू होने का मौक़ा मिला और हमारी ‘लर्निंग प्रोसेस’ और समृद्ध हुई, अंत में यही कहा जा सकता है।

This is such a well written blog. Thank you, Usha ji for writing a descriptive piece on our exhibition 🙂