कंकन भट्टाचार्य (जनगीत गायक, कम्पोज़र, लेखक एवं संगीतकार)

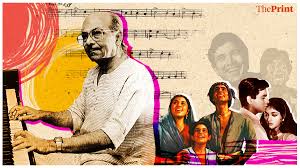

(सुप्रसिद्ध गीतकार-संगीतकार सलिल चौधरी के जन्म-शताब्दी वर्ष पर हमने सलिल चौधरी के व्यक्तित्व-कृतित्व पर अनेक अनूदित लेख यहाँ साझा किए हैं। चूँकि सलिल चौधरी जन-संगीत की नवीनतम शैली के सर्जक रहे हैं तथा उन्होंने अपने संगीत में दुनिया भर के विविध संगीत-प्रकारों को सुन-समझकर अनेक अविस्मरणीय कालजयी प्रयोग किए हैं अतः उनके संगीत-सृजन के एक विशेष पक्ष – जन-संगीत के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित करता हुआ कंकन भट्टाचार्य का यह लेख एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ का महत्त्व रखता है। इस लेख में उदाहरणस्वरूप दिए गए अनेक बांग्ला और हिन्दी गीतों को जिज्ञासावश मैंने यूट्यूब पर सुना। जन-सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े सभी साथियों को इन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। इस महत्त्वपूर्ण लेख का हिंदी अनुवाद किया है छत्तीसगढ़ इप्टा के अध्यक्ष और संगीतकार मणिमय मुखर्जी ने। इप्टा के दस्तावेज़ीकरण की कड़ियों में इस कड़ी को जोड़कर हम गौरवान्वित हैं।)

18 मार्च 1871 को पेरिस के मजदूरों ने एक क्रांति के द्वारा एक शहर को अपने कब्जे में कर लिया था। मार्क्स और एंजेल्स के नेतृत्व में यह दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति का प्रयास था। इस क्रांति के द्वारा पेरिस कम्यून का गठन किया गया। उसका उद्देश्य था शहर की प्रशासन-व्यवस्था में श्रमिकों का एकाधिकार हो। उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से किया। किंतु पैरिस कम्यून सिर्फ 72 दिनों तक ही चला। फ्रांसीसी सेना और बुर्जुआ प्रतिक्रांतिकारी हिंसक आक्रमण और अंतहीन रक्तपात से यह क्रांति समाप्त हो गई। पराजय के बाद जीवित बचे कई क्रांतिकारियों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

इनके बीच यूजिन पोतियेर का नाम विशेष उल्लेख योग्य है। एक तरफ जहाँ वे बेहद प्रतिभाशाली कवि और गीतकार थे, दूसरी तरफ कम्यून बनाने के अद्भुत कारीगर भी थे। प्रवास के दौरान उन्होंने क्रांतिकारी कम्यून को याद करते हुए कई गीतों की रचना की। उन्हीं गीतों के बीच एक ऐसा गीत है जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नाम से जाना गया और जो दुनिया के सबसे प्रचलित गीत की तरह मान्यता-प्राप्त है। सबसे अधिक भाषाओं में अनूदित हुए इस गीत को 1889 में आयोजित द्वितीय कम्युनिस्ट अंतरराष्ट्रीय सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले गीत की स्वीकृति मिली।

यही गीत पृथ्वी का पहला जन-संगीत है। इस गाने में कुछ अनोखा था जो पहले कभी किसी गाने में नहीं देखा गया। सबसे पहली बात तो ये थी कि यह किसी देश या राष्ट्र विशेष का गीत नहीं है, यह गीत किसी भी भौगोलिक सीमा को नहीं मानता। यह किसी विशेष धार्मिक समुदाय या किसी विशेष भाषा का गीत नहीं है। इस गाने की एक ही पहचान है कि यह दुनिया भर के मेहनतकश लोगों का गीत है। यूजीन पोतियेर के मृत्यु की 25वीं वर्षगाँठ पर उनका स्मरण करते हुए लेनिन ने कहा था, “इस गीत के माध्यम से दुनिया के किसी भी हिस्से के श्रमजीवी मनुष्य पूरी दुनिया के सभी सर्वहारा मेहनतकश लोगों के साथ एक रिश्ता स्थापित कर सकते हैं।” वाकई सर्वहारा के अंतरराष्ट्रीयता का इतना अच्छा कला-रुप देखने को नहीं मिलता। आज हर एक सफल जनगीत इसी गुण को धारण करता है मगर अन्य किसी गीत में यह क्षमता नहीं है।

मेहनतकश लोगों की अंतर्राष्ट्रीयता की भावना ही जनगीतों का सबसे बड़ा गुण है। हमारे देश में इस गुण को सबसे सफलतापूर्वक जिन्होंने अपने गीतों में प्रतिबिंबित किया है, सलिल चौधरी उनमें से अन्यतम हैं। यही भाव-धारा उनके जनसंगीत के भुवन में प्रवाहित होती है और हर धारा में उन्होंने कुछ ऐसी विशेष रचनाएँ की हैं जो सृष्टि में अनोखी हैं।

19वीं सदी के बांग्ला संगीत को मध्ययुगीन अंधकार से निकाल कर आधुनिक सोपान देने का काम रविंद्र नाथ टैगोर ने किया था। उन्होंने गाने के बोल, धुन और लय को निर्दिष्ट किया इसीलिए बांग्ला गीतों के वे पहले कंपोजर थे। उनकी लड़ाई त्रिस्तरीय थी। एक तरफ बांग्ला गीत को राग-रागिनी के अंधेरे से निकालकर उनकी एक विशिष्ट और मौलिक पहचान बना कर उसे मर्यादा दिलाना, प्रतिष्ठित करना; जहाँ आवश्यकतानुसार राग-रागिनी का प्रयोग करना पर उसकी गुलामी करना नहीं था। लोकसंगीत के संबंध में भी उनके विचार ऐसे ही थे। दूसरी तरफ़ उनका मानना था कि वाणी को सम्पूर्ण मर्यादा प्रदान कर, उस पर सुर प्रयुक्त किया जाएगा और गाने का अवयव सुरकार (संगीतकार) द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस सोच को लागू करने के लिए उन्हें लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ी।

बांग्ला जन-संगीत आंदोलन की शुरुआत ही रविन्द्र नाथ टैगोर के संगीत-चेतना की राह पर चल कर हुई। ज्योतिर्विद मित्र, जिनके गीत ने पहली बार 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध और मानव-निर्मित महामारी के वातावरण में एक सामूहिक जन-संगीत रचना के रूप में खुद को स्थापित किया, जो जन-नाट्य आंदोलन के जन्मदाता थे। उनका गीत ‘नव जीवनेर गान’ जन-नाट्य आंदोलन के मील के पत्थर में से एक था। रविंद्र नाथ टैगोर की विचारधारा के अनुरूप उनके 33 छोटे गीतों का संकलन पूरी तरह रचनाधर्मी था। इन गीतों में लोक-संगीत, राग-संगीत, पाश्चात्य संगीत इत्यादि मिल कर एकाकार हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की नाना मूर्छना का प्रयोग करके उन्होंने लोक-संगीत को परंपरागत स्थान देते हुए एक ही गाने को विभिन्न स्केल में प्रयुक्त कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया।

सलिल चौधरी अपने संगीत-संबंधी विचारों में पूरी तरह से रविंद्र नाथ टैगोर का अनुसरण कर रहे थे। और उन्होंने इसी के साथ ज्योतिर्विंद मित्र के तरह-तरह के आंगिक और सुर-व्यवहार की परिक्षा-निरीक्षा भी शामिल की। सलिल चौधरी अक्सर कहा करते थे कि बटुक दा (ज्योतिर्विंद मित्र) हमारे गुरु हैं। सलिल चौधरी यहीं पर रुके नहीं रहे। वे अपने गीतों में एक-एक सुरों में ‘मोनोफोनी’ के साथ-साथ समन्तराल में एक से अधिक सुरों (पोलीफोनी) का अत्यंत सुचारू रूप से व्यवहार करते थे और उन्होंने गीतों को एक ऐसा आयाम प्रदान किया, जो इसके पहले नहीं देखा गया। जो हमारे लिए आज भी प्रेरक है।

सलिल चौधरी के गीतों में एक साथ बहुत सारे स्वरों का प्रयोग सिर्फ साधारण हार्मोनी ही नहीं है। वे गाने में सुर के साथ समंजन रखते हुए तरह-तरह के नए प्रयोग हार्मोनी के रूप में तो करते ही थे, साथ-साथ आवश्यकतानुसार वे अनेक विपरीत स्वरों का भी प्रयोग करते थे, जो बांग्ला गाने में एकदम नया प्रयोग था। कंठ स्वर और वाद्य यंत्र दोनों के प्रयोग से ही वे इस तरह का “कांउटर पाइंट” और ‘ऑबलीगेटो’ (Oblligeto) की रचना करते। इसी के साथ गाने की गति और श्रवण की विचित्रता लाने के लिए प्रयोग करते सुविचारित कार्ड प्रोग्रेशन। जिसके कारण उनके हर एक गीत स्वयं संपूर्ण रूप से एक आर्केस्ट्रा बन जाते। ये सभी बातें बांग्ला संगीत के लिए एक नया अनुभव था।

सलिल चौधरी का गाना सिर्फ शब्दों, सुरों और आवाज़ों के प्रयोग का ही परीक्षण-निरीक्षण नहीं है। उनके गीतों के प्रारंभ में वाद्य यंत्र प्रीलूड और अंतरा, संचारी और आभोग के बीच जोड़ने के लिए वाद्ययंत्र का प्रयोग इंटरल्यूड गीतों में अनिवार्य रहता था। इन सबके बगैर सलिल चौधरी के गीतों के बारे में सोच ही नहीं सकते। इस मामले में वे मार्गदर्शक रहे हैं। उनके लिए संगीत स्वर और वाद्य का मिश्रण था। उन्होंने गीत के इस चरित्र को यूरोपीय संगीत से अपनाया था। हालाँकि इसका मतलब यह नहीं कि वह लोक-परंपराओं के प्रति उदासीन थे। उन्होंने दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संगीत को एकत्र किया और कई गानों में इसका बहुत निरंतर और उत्कृष्टता से उपयोग किया। इन सब के प्रयोग से जो बना है, वह वाकई एकदम अनोखा बांग्ला संगीत है, जिसका और कोई परिचय नहीं।

सलिल चौधरी के जनसंगीत को कई भागों में बाँटा जा सकता है। थोड़ी गहराई से देखेंगे तो सभी में एक नये संगीत की भावना देखी जा सकती है।

उनके जीवन के एकदम पहले का गीत “विचारपति तोमार बिचार” (न्याय देने वाले तुम्हारा न्याय) के शब्दों पर ध्यान दें तो इसमें वे शुरू से आखिर तक रविन्द्र नाथ टैगोर के पथ पर चलते दिखते हैं। रविंद्र नाथ के इस गीत स्मरण करें :

“रोइलो बोले राखले कारें” (ज़ोर-ज़बरदस्ती करके किसी को बाँधकर नहीं रखा जा सकता और किसी आदेश का पालन करवाने के लिए भी यह संभव नहीं, ज़्यादा खींचतान कर और कर लगाकर कुछ भी संभव नहीं है जो सहज है, वही स्थाई है।)

इसी के साथ सलिल चौधरी का गीत देखें:

बिचारीपति तोमार बिचार (न्यायाधीश महोदय, तुम्हारा न्याय जो करेगी, आज वही जनता जाग गई है। तुम्हारी गोलियाँ, तुम्हारी फाँसी, तुम्हारे कारागारों को तोड़कर सब हिसाब-किताब बराबर करेगी। जाग गई है वही जनता)।

थोड़ा ध्यान देने से समझा जा सकता है कि कीर्तन की धुन में रचित इस गीत के शब्दों और छंदों के प्रयोग में वे रविंद्र नाथ से कितने प्रभावित थे!

इसी गीत की आगे की पंक्ति देखते हैं:

“तारा नोतून प्राते..

(उन्हें नई सुबह में नवजीवन मिला है। उन्हें खुदीराम के रक्तबीज से प्राण मिले हैं। उन्हें जलियाँवाला के रक्त-स्नान से प्राण मिले हैं …. इत्यादि)

इस गीत में ‘खुदीराम का रक्त बीज’, ‘जलियाँवाला का रक्त-स्नान’ इत्यादि पदों के प्रयोग में एक नया सृष्टा दिखाई देता है। इसके अलावा उन्होंने कीर्तन के चलन का नये ढंग से प्रयोग कर गीत को सशक्त और बलशाली बनाया है।

छंद के सम्बन्ध में रविंद्र नाथ टैगोर कहते थे कि “भाषा के उच्चारण के अनुसार ही छंद नियमित होने से उसे स्वाभाविक छंद कहा जाता है।” इस बात की सार्थकता कृषक-आंदोलन में परिलक्षित सलिल चौधरी द्वारा रचे गए इस गीत को सुनने से समझ में आती है। शब्द के साथ छंद इस तरह मिल जाता है कि लगता है, शब्द के उच्चारण के बीच ही ढोल का छंद बज रहा हो:

“ओ भाई चाषी…”

(ओ भाई किसान खेतीहर मजदूर! किसान और किसान की पत्नियों!

इस समय लो एकता पथ की निशानी

इस रक्त को बहाकर उस परजीवी को पोषित किया

आज वही परजीवी राजा बना और हम सब उसके गुलाम

इस देश की जमीन से अब ऐसे खरपतवार को उखाड़ फेंको।

इत्यादि…)

कृषक आंदोलन में उनके द्वारा रचित कई और भी गीत इसी तरह के स्वाभाविक छंद के प्रयोग और गुण से भरे हैं।

उदाहरण के लिए “हेई सम्हालो धान हो”, “आयरे हो आयरे”, “नाकेर बदोले नरुन पेलाम”, “धितांग धितांग बोले” आदि गीतों का स्मरण हो आता है। सलिल चौधरी एक बात कहते थे कि कवि उसके अन्तर के भाव को सामने लाने के लिए सामान्य व्यवहार में आने वाले शब्दों को ही इस ढंग से सजाता है, जिससे दैनंदिन जीवन की छोटी-छोटी बातें छंद-बद्ध होकर एक असाधारण रूप धारण करती हैं। निजी ढंग की शब्द-रचना के प्रयोग का उनका एकमात्र परिचय इस गीत से मिलता है -” नाकेर बदोले नरुन पेलाम” का पहला अंश पढ़ा जा सकता है। निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि बांग्ला भाषा में प्रचलित हर समय व्यवहार किए जाने वाले शब्दों का इस तरह का असाधारण प्रयोग पहले नही देखा गया :

नाक के बदले हमें नथ काटने का औजार मिला ताक डूम डूम डूम,

और जान देकर जानवर मिला देश में मची धूम,

हम बेवकूफ बच्चे हैं हम क्या ही समझते हैं,

हमें जैसा चलाओ हम वैसा ही चलते हैं आँखों में पट्टी बांध,

और कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहते हैं तेल निकालने

आँख बंद कर हम राम-राम जपते हैं…

आदि आदि।

अब एक मजे की बात बताते हैं। बहुत लोग यह मानते हैं कि उपर्युक्त वर्णित गीत लोकगीत के स्वर में रचित है। यह बात सही नहीं है। सलिल चौधरी ने लोकगीत का छंद लिया है और उसमें शब्दों को ऐसे बिठाया है कि सुनने पर एकदम लोकगीत का भ्रम होता है। उन्होंने सुर में भी लोकगीत के सिर्फ एक छंद का व्यवहार किया है, जिससे श्रोताओं को सहजता हो उससे जुड़ने में और इससे अधिक कुछ नहीं। लोक-संगीत में प्रवेश किए बिना संगीत में अपनी पहचान स्थापित करने की सलिल चौधरी में असाधारण क्षमता थी। जब लोग इस गाने को सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि यह तो बिल्कुल परिचित धुन है। वस्तुत लोकगीतों के रस का उपयोग उन्होंने संगीत के लिए ही किया है। उदाहरण के लिए, नीचे लिखे गीत को ले सकते हैं :

“बैठा बाजार गान” गीत (माँझियों-मल्लाहों द्वारा नाव चलाते समय, काम करते समय समवेत रूप में गाया जाता है और ताल की गति बढ़ने के साथ-साथ काम की भी गति बढ़ती है) 4-4 या 3-3 के छंद में ही गाया जाता है, इसका उल्लंघन नहीं होता। किंतु “ओ माझी वाईयो” गीत में उन्होंने विशेष लहर को दर्शाने और उसमें नाव के डोलने को व्यक्त करने के लिए 3-2-2 छंद का प्रयोग किया है। इससे गीत में एक अद्भुत गति पैदा होती है और सुर भी लोक-संगीत के बंधन में जड़े नहीं रहते। ध्यान से सुनने के बाद गाने में दो असाधारण स्वर-प्रयोग नज़र आते हैं। पाँचवीं पंक्ति में पहले ‘हई रे’ शब्द में ‘रे’ अक्षर अप्रत्याशित रूप से ‘रे’ स्वर के ऊपर छिटक कर गिरता लगता है। फलस्वरूप आकाश में बहुत भारी बादल आ रहे हैं, इस अहसास के साथ पंक्ति में ‘रे’ स्वर की बुनियाद पर खड़े होकर नये स्केल का आभास देते हैं, जो सामयिक रुप से खरज-परिवर्तन होता है। फिर सातवीं पंक्ति में ‘हईया हो’ शब्द का ‘हो’ अक्षर का ‘सा’ स्वर के ऊपर गाने की स्थापना कर असली स्केल में लौटा लाते हैं।

“हईया हो हो हईया…”

(ओ माँझी नाव चलाओ

तेज धार वाली नदी के उस पार स्वप्न के देश जाना

आकाश में भारी बादल आ रहे हैं

इस भारी लहरों में तूफान नाच रहा है मृत्यु की महामारी

हईया हो, निर्भय होकर तेज़ धार की नदी के पार जाना है… इत्यादि।

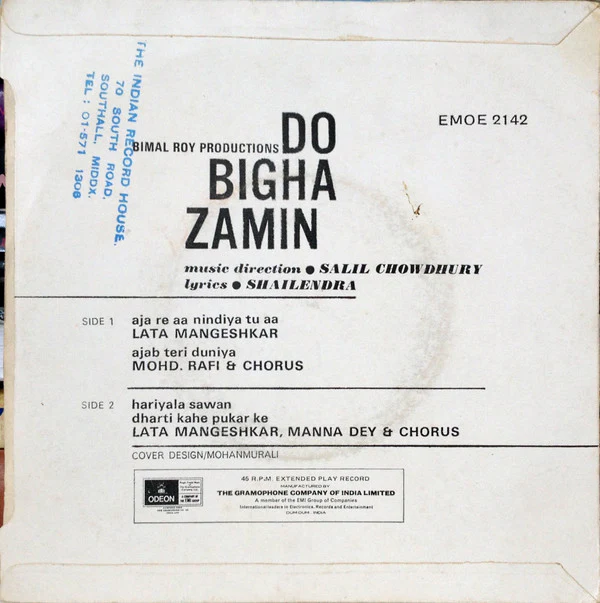

कृषक-आंदोलन के समय का उनका सर्वश्रेष्ठ अनुपम गीत “ऊड्डू ताका ताका ताधिना ताधिना” है। यह मूल गीत सलिल चौधरी की कहानी, जिस पर हिंदी फिल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ बनी थी, के लिए तैयार किया गया था। बाद में सलिल चौधरी ने उसी स्वर में बांग्ला गीत की रचना की। ये गीत अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय हैं, कारण इन गानों के ग्रामोफोन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी इन रचनाओं में सुर की जो महारथ है, वह आम तौर पर दिखाई नहीं देती।

“गुरु गुरु मेघेर मादल बाजे…”

(घने घने मेघ का मादल बज रहा है

ता ता थैय थैय मन का मयूर नाच रहा है

आषाढ़ की वर्षा आई है

उसके स्पर्श से रुखी जमीन भी गीली हो गई है

आओ हम हल उठाते हैं, हल उठाते हैं

फसल बोएँ, हम फसल बोएँ

आओ आओ रे आओ।

गीत के अंत में ताल बदल जाता है :

हम श्रावण में बीज चुन-चुन कर स्वर्ण के स्वप्न बोते हैं

इस मिट्टी के अन्तर का गीत क्या सुनते हो? सुनते हैं

तुम्हारी हमारी आकांक्षा लेकर मैदानों में बीज बोते हो क्या? बोते हैं

हमारे माटीरुपी सीता का कोई रावण हरण न कर पाए।

इस गीत को बिना सुने इसके विषय में ज्यादा प्रकाश डालना संभव नहीं है। लेकिन किसान के बीज बोने और फसल काटने के सपने को यहाँ बहुत ही असाधारण कल्पना के साथ व्यक्त किया गया है, जिसे केवल गीत पढ़कर ही समझा जा सकता है। रविंद्र नाथ ने संगीत की चर्चा में कहा था कि संगीत में इतनी जान होनी चाहिए कि वह समाज के युग के साथ जी सके, समाज के परिवर्तन के साथ बदल सके, समाज पर अपना प्रभाव डाल सके और समाज उससे प्रभावित हो सके। संभवतः यह गीत रविंद्र नाथ के उपरोक्त कथन के गुणों से परिपूर्ण है। यह गीत आज भी किसी भी स्वतंत्रताकामी मनुष्य को प्रेरणा दे सकता है।

केवल एक गीत ऐसा है, जो एकमात्र ऐसा गीत है जो सलिल चौधरी ने लोक-संगीत से हूबहू प्रयुक्त किया था। किंतु फिर भी “तोमर बूकेर खूनेर चिन्हों खूजी” गीत में एक नयापन और एक उज्ज्वल दृष्टांत है :

“तोमर बूकेर खूनेर चिन्हों…”

( तुम्हारे सीने पर खून के दाग खोज रहा हूँ इस घोर अंधेरी रात में

ओ देश के बंधु शहीद इस तूफानी बरसात रात में

जैसे रहती है अंधेरे के केश की मांग पर सिंदूरी रेखा

अंधेरे मेघ में जैसे जलती है बिजली की रेखा।

इत्यादि…।

इस गीत की रचना तो कतई लोकसंगीतधर्मी नहीं है, किंतु प्रयोग के गुण से ये अपरिहार्य हो उठता है। यह एक असाधारण प्रयोग है, जो आधुनिक होते हुए भी सुर का प्रयोग नहीं करता है। और यहीं पर रचना का चयन एवं सार्थकता दिखाई देती है।

हमारे देश के संगीत में पश्चिमी संगीत के अनुप्रयोग के संदर्भ में सलिल चौधरी के योगदान की अक्सर चर्चा की जाती है। लेकिन अधिकांश आलोचना उनके स्वाभाविक कृतित्व का मूल्यांकन नही करती, बल्कि बाहर के रंग का ही उल्लेख करती है।

सलिल चौधरी एक स्व-शिक्षित संगीतकार थे। उन्होंने किसी गुरु की सहायता के बिना पाश्चात्य संगीत के विभिन्न प्रयोगों में दक्षता हासिल की थी। सिर्फ कुछ कॉर्ड का प्रयोग ही नहीं, बल्कि पाश्चात्य संगीत की संरचना और अलंकरण के संबंध में भी उनकी पर्याप्त समझ थी । उसका ही अपने भारतीय संगीत में वे अत्यंत सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए एक नई धारा के संगीत की सृष्टि करते हैं।

प्राचीन एवं पाश्चात्य संगीत के संबंध में वे कहते थे कि, भारतीय संगीत की मधुरता (मेलोडी) पृथ्वी के किसी भी देश के श्रेष्ठ संगीत के साथ खड़ा हो सकती है। हालाँकि यह भी सच है कि भारतीय संगीत मूलतः अंतर्मुखी (Subjective) है। वस्तुनिष्ठ (Objective world) विचित्र शब्द-समूहों के समन्वय (Conglomeration of sound) से सिम्फोनी (simphony) की सृष्टि होती है, जिसके परिणामस्वरूप यूरोपीय संगीत के आर्केस्ट्रा (Orchestra) में समवेत संगीत की सार्थकता परिलक्षित होती है, वहाँ तक पहुँचने में अभी भारतीय संगीतकारों को बहुत साधना की जरूरत है। किसी परिस्थिति में पाश्चात्य संगीत की सहायता लेने के सम्बन्ध में सलिल चौधरी कहते थे कि अतीत को भूलने को नहीं कह रहा हूँ, पिछली बात ध्यान में रख कर आगे की तरफ देखते हुए, वर्तमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही गौरव की बात है। हमारे देश के मनुष्य उसके आंदोलन में, उसकी चेतना में प्रतिदिन एक साल की यात्रा पार कर रहा है, उसी अनुपात में हमारा संगीत अभी भी या तो मुगल दरबार में है या फिर अमेरिका की भट्टियों में मुँह के बल पड़ा हुआ है।

यह सच है कि पश्चिमी संगीत में रोमांटिक काल के उत्तरार्ध में जिस तरह का संगीत हमें देखने को मिलता है, वह बाहरी प्रकृति और पर्यावरण की अभिव्यक्ति का एक संगीत-रूप है, और ऐसा करते हुए, संगीत मानव-मन की आंतरिक प्रकृति को व्यक्त करने का प्रयास करता है। सलिल इस विचार से बहुत प्रभावित हुए थे। उनके इस विचार के अनुप्रयोग का सबसे अच्छा उदाहरण “ढ़ेऊ उठछे कारा टूटछे” गाना है। जिस सहजता से उन्होंने 1946 में नौसेना विद्रोह और अखिल भारतीय डाक और तार विभाग की हड़ताल में अग्निगर्भा भारतवर्ष को चित्रित करने के लिए इतने छोटे पैमाने पर पश्चिमी संगीत रूपांकरों को लागू किया, वह अकल्पनीय-सा है। जैसे ही उन्होंने पश्चिमी संगीत शैली का प्रयोग करना शुरू किया उनके स्वर-प्रयोग में और अधिक परिष्कार हुआ। उदाहरण के लिए उनका गीत, “घुरु घुरु घुरु घुरु डंबरु पिनाकी” है, इस गीत के ऊपरी हिस्से में क्रोमाटिक ट्यून का प्रयोग कर तत्कालीन राजनैतिक और सामाजिक उथल-पुथल, खींचतान का असाधारण प्रयोग किया गया एवं पुनरावृत्ति के समय “ढ़ेऊ उठछे कारा टूटछे” पंक्ति में अप्रत्याशित आरोहण के प्रयोग के मध्य ही जन-जागृति के सांगीतिक प्रकाश से श्रोताओं को अचंभित किया है।

पाश्चात्य संगीत के प्रयोग में उनके खास कृतित्व पर भी विशेष रूप से चर्चा करना आवश्यक है। और यह है बहुआयामी स्वरों (टोन) का प्रयोग। पाश्चात्य संगीत में स्वरों का वजन बढ़ाने के लिए और परिवर्तन करने के लिए एक-एक स्वर-भार में परिवर्तन करके उसमें विभिन्नता लाई जाती है। भारतीय संगीत में इस तरह का प्रयोग प्रायः देखने को नहीं मिलता। इस संबंध में सलिल चौधरी के महान योगदान को स्वीकार करनाहोगा। “ढ़ेऊ उठछे कारा टूटछे” गीत की पहली पंक्ति में एक ही पर्दे में अलग-अलग चरित्र के कॉर्ड का प्रयोग कर उन्होंने जो ‘टोन’ वैचित्र्य की सृष्टि की है, वो सम्पूर्ण नूतन है। पर मज़े की बात है कि सिर्फ पाश्चात्य संगीत की शैली ही नहीं, वरन पाश्चात्य शैली को बरकरार रखते हुए उन्होंने “टोनल विचित्रता” का भी बेहतरीन प्रयोग किया है।

“ढे़ऊ उठछे कारा टूटछे” गीत के आभोग अंश को एक बार दिल लगाकर सुनें :

“आर पारबोना भोलाते”…

(अब तुम्हारी मीठी छुरी के भुलावे में नहीं आने वाले

जनता को अब और भुलावे में नहीं रख सकते

अब मृगतृष्णा के मायाजाल में नहीं फँसा सकते

और विभाजन के छल में भी नही छल सकते)

गाने का यह अंश जैसे ही आता है, वैसे ही हम मानो किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ भी क्रोमेटिक पर्दे का प्रयोग है पर वह पूरी तरह भारतीय संगीत के अभिन्न अंग की तरह है। एक अद्भुत संगीतमय ‘कंट्रास्ट’। और इसीलिए श्रोताओं को चौंकते हुए संभलकर बैठना पड़ता है। यही सलिल चौधरी की देन है।

उस समय सलिल चौधरी ने पाश्चात्य सुर के प्रयोग से कई गीतों की सृष्टि की। इसमें कई गीतों में उन्होंने किसी लोकप्रिय विदेशी गाने के सुरों का कुछ गीतों में प्रयोग किया और कहीं-कहीं उसे देसी संगीत के साथ भी मिला कर प्रयोग किया।

इस तरह के गीतों में सबसे लोकप्रिय गीत था ‘जन्मभूमि’। इस गीत के स्थाई के स्वर में तीन और अंतरा के स्वर में तीन सप्तक थे। स्थाई सब अकेले की आवाज और सब अंतरे समवेत स्वरों में है। असल में स्थाई और अंतरा एक ही स्वर में थे, किंतु स्थाई 3-4 के छंद के लय में और अंतरे में उसे 2-4 के छंद के लय में गाया गया है। एक बार उस गीत को याद करें :

स्थाई –

धन्य हूँ माँ कि मैं आपकी मिट्टी में जन्मा हूँ

मरते दम तक भी इसे भूलना नही चाहता। आदि…

ये 3-4 छंद की लय में गाना है:

अंतरा –

हिमालय अब और निद्रा नहीं

करोड़ों प्राण चेतना संपन्न हो गए हैं

जागो क्रांति का समय आ गया है

लाओ अब मुक्ति तूफान लाओ । आदि…

ये 2-4 के छंद की लय में गाना है, जो ड्रम बीट के साथ दुगना हो जायेगा। इसके साथ तीव्र हार्मनी जुड़ती है।

इसी समय उन्होंने उनके कालजयी युद्धविरोधी गीत की रचना की “आमादेर नाना मोते नानान दले दलादोली”। इस गीत में एक ही आवाज़ है, जो तीन सप्तक और एकदम देशी सुर में स्वरबद्ध है। यह गाया जाता है एकक लय में 3-4 छंद की लय में :

हम विभिन्न विचार, विभिन्न दलों में हम बँटे हुए हैं

कोई बाएँ और कोई दाएँ चलता है

एक ही सागर की लहरें हैं हम

कोई धार्मिक कोई नास्तिक है

सबकी आँखों में एक ही स्वप्न स्वाधीन सुखी देश

शांति और प्राणों से घिरा हुआ हर घर का परिवेश

हम सब तब एकजुट हो जाते हैं।

आदि…

इस गीत का समवेत गायन अंश एक ही है। उसी की तीन बार पुनरावृत्ति की जाती है दुगनी लय में 2-4 छंद की लय में ड्रम बीट है। साथ में जुड़ेगा अत्यंत तीव्र हार्मनी एवं वाद्ययंत्र के साथ ऑबलीगेटो :

“जोखोन प्रोश्नो ओठे धंशो की श्रृष्टि”

जब हमारे सामने ये प्रश्न उठाया जाता है कि ध्वंस होना चाहिए या सृष्टि होनी चाहिए

तब हमारी आँखों से अग्नि की वर्षा होने लगती है

और हमारा जबाब रहता है सृष्टि सृष्टि सृष्टि

जब प्रश्न उठता है कि युद्ध की शांति

तो हमें इसका जबाब चुनने में थोड़ी भी झिझक नही होती है

और हमारा जबाब रहता है शांति शांति शांति

और रक्तपात नहीं चाहिए और विनाश नहीं चाहिए

अब और माँ के लिए शिशुओं का रोना नहीं चाहिए

रक्तपात या विनाश या युद्ध अब और नही…

पाश्चात्य संगीत के विभिन्न तरीकों से प्रयोग के साथ-साथ असाधारण छंदों का प्रयोग करने के लिए भी वे जाने जाते हैं। छंदों के सम्बन्ध में रविंद्र नाथ टैगोर कहते थे कि अंग्रेज़ी छंदों में उनके उच्चारण का प्रभाव है तथा संस्कृत छंद में हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर का सटीक अनुपात है। बांग्ला में वो नही है, इसलिए लय के पैमाने की प्रगति पर कोई रोक नही है, लय के दावे का बचाव करने के अलावा। रविंद्र नाथ टैगोर ने अपने कुछ श्रेष्ठ गीतों की रचना में अंग्रेज़ी धुन और छंद का प्रयोग किया था। जैसे उनके प्रारंभिक जीवन का वह गीत – “वाल्मिकी प्रतिभा का काली काली बलारे आज” गीत में उन्होंने अंग्रेजी धुन हुबहू इस्तेमाल की थी, जिसके कारण वे अंग्रेज़ी उच्चारण भी रखने के लिए बाध्य हुए। किंतु सलिल चौधरी ने गाने को गति प्रदान करने के लिए जानबूझकर कुछ गानों में अंग्रेजी लहज़े का इस्तेमाल किया। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है :

“पथे एबार नामों साथी”

( रास्ते में उतारो साथी तभी रास्ता निकलेगा

मनुष्य के विशाल जन-स्रोत में विभिन्न विचारों के बीच अपने जीवन का ठिकाना ढूँढ लिया जायगा

बहुत दिन हो गए इस संशय में

आओ अब इस संशय की रुकावट को पार करें

तुम्हारे हमारे सबके सपने हम मिलकर अपने प्राणों से पूरा करें

कौन रोक सकेगा)

बांग्ला भाषा के स्वाभाविक नियमानुसार प्रत्येक शब्द के पहले शब्द के उच्चारण को पढ़ा जाना चाहिए। यही रीत है और हम ऐसा ही सुनने के आदी हैं। किंतु ध्यान से देखने पर लगता है कि इस गीत के हर शब्द का उच्चारण दूसरे शब्द के ऊपर पड़ता है। चूँकि इस गीत में 6-8 के छंद की लय में ड्रम बजता है, इसलिए शब्द के द्वितीय वर्ण के ऊपर जोर से, गति से गाने में विशिष्ट ताकत आ जाती है। इसलिए ही उनका यह प्रयोग सफल रहा। आज 75 सालों से असंख्य कंठों से ये गीत पूरे विश्व में बंगाली गायकों द्वारा गाया जा रहा है। भारत एवं बांग्लादेश से इसके कई रिकॉर्ड भी प्रकाशित किए गये हैं। संभवतः सलिल चौधरी का ये गीत सबसे ज्यादा लोकप्रिय जनगीत है।

पाश्चात्य संगीत के लहज़े के प्रयोग का एक और उदाहरण नीचे के गीत में है। ये गीत सलिल चौधरी के सफल गीतों में एक माना जाता है। गाने के शब्दों को थोड़ा गौर से देखा जाए :

“आमार प्रोतीरोधेर भाषा”

(हमारे विरोध की भाषा

हमारे प्रतिरोध की आग

दुगनी और दुगनी रफ्तार से प्रतिशोध के लिए बढ़े

और चूर-चूर कर दे

जितने भी षड्यंत्र के जाल हैं

और लाखों-लाखों प्राणों के लिए

मुक्ति और आजादी की रौशनी लायें।

इत्यादि…

अगर इस गीत को पढ़ा जाए तो गीत किसी तरह से कविता या गीत जैसा नहीं लगता। इस कृति में कविता या गीत जैसी कोई तुकबंदी नहीं है। इसे पढ़कर इसके सामंजस्य को स्वीकार करना कठिन है। लेकिन आप जब गीत सुनेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। बांग्ला गीत में अंग्रेज़ी लहज़े का प्रयोग सामान्य रूप से देखने को नहीं मिलता और उसी के प्रयोग से गीत इतना शक्तिशाली बन पड़ा कि उसका कोई सानी नहीं है। इसी तरह के सफल प्रयोग का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है “चलो चलो हे मुक्ति सेनानी” गीत।

सलिल चौधरी एक बार सुन कर याद रखने वाले एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। तत्कालीन श्रद्धेय जनसंगीत शिक्षक भूपति नंदी की भाषा में सलिल चौधरी थे एक ‘जीवित टेप रिकॉर्डर’। और श्रद्धेय संगीतकार वी. बलसारा उन्हें मानव कम्प्यूटर कहते थे। वास्तव में वे कोई धुन एक बार सुन लेते तो उसमें घुस जाने की क्षमता रखते थे।

उनकी असाधारण क्षमता की बात एक परीकथा की तरह है। सुना था कि भूपेन हजारिका के एक गीत को एक बार सुनकर ही उन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे सशक्त गाने की रचना की “ओ मोदेर देशवासी रे”। इसी तरह एक दक्षिण भारतीय लोक-संगीत से उन्होंने इस गीत की रचना की “मानवो ना एई बंधोने”। यह भी सुनते हैं कि हिरेन चट्टोपाध्याय के सुप्रसिद्ध गीत “सूर्य अस्त हो गया गगन मस्त हो गया” सुनकर तुरंत तत्काल ही उन्होंने “नवारुण रंगे रांगे रे” गीत की रचना कर डाली थी। इस गीत में उन्होंने मूल गीत के सुर का प्रयोग नही किया, वरन् उसके कुछ चलन का उपयोग करके एक सम्पूर्ण नये रुचि का गीत तैयार किया था। इसी क्रम में एक और उल्लेखनीय रचना “नंदित नंदित देश आमार” है।

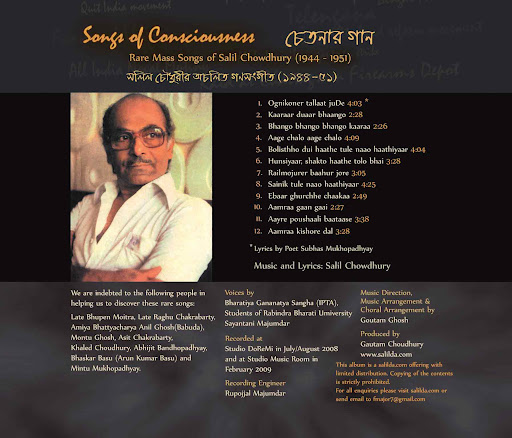

1940 के दशक के अंत में पूर्वी देशों के जन-युद्ध से प्रेरित होकर कवि सुभाष मुखोपाध्याय ने “अग्निकोनेर तल्लाट जुड़े” नाम से एक असाधारण कविता की रचना की थी। इसे एक गीत की तरह गाया जा सकता है, यह किसी ने सपने में भी नहीं सोच था, पर सलिल चौधरी को यह कविता बहुत पसंद आई। उन्होंने किसी को बताए बगैर ही इस कविता को गीत के रूप में स्वरबद्ध कर दिया। इस गीत को सुनने के बाद किसी ने कवि सुभाष को ये बात बताई। कवि सुभाष ने सुनकर कहा कि यह असंभव है, यह हो नहीं सकता। इसके बाद एक दिन जब सलिल चौधरी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा – “सुना है कि तुमने मेरी कविता को स्वरबद्ध किया है, मुझे सुनाओ तो।” सलिल चौधरी ने सहजता से वह गीत सुना दिया। गीत सुनकर सुभाष विस्मृत होकर धप्प से जमीन पर बैठ गए। बोले, “ये तुमने क्या कर डाला? अब तो इसे कोई भी कविता के रूप में स्वीकार ही नही करेगा।” इस खबर को सुनकर कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य मुजफ्फर अहमद ने कहा कि, “अब से ‘दैनिक स्वाधीनता’ पत्रिका के सभी संपादकीय सलिल चौधरी को भेजने चाहिए, जिससे वे उसकी धुन तैयार कर सकें।”

अन्य कवियों की रचनाओं को स्वरबद्ध करने के लिए एक अलग ही सलिल चौधरी को उन्होंने आविष्कृत किया था। पूर्ण संगीतकार के रूप में उनकी दक्षता संभवतः इन सब गीतों में उभर कर आई। सुकांत भट्टाचार्य का ‘ओवाक पृथिवी’, ‘विद्रोह आज’ और ‘रानार’ बांग्ला गाने के इतिहास में स्वर्णिम माइलस्टोन रहेंगे।

पर कैसे उन्होंने इन गीतों को स्वरबद्ध किया था? भारतीय जननाट्य संघ (इप्टा) के द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने यह बात स्वयं ही बताई थी। उनके अनुसार ‘ओवाक पृथिवी’ को स्वरबद्ध करते समय एक कंपोजर होने के नाते मैं जैसा सोचता हूँ अगर वह आज के युवा कंपोजर सुनेंगे तो शायद वह उनके बहुत काम आएगा। मैं कविता का कम से कम 100 बार सस्वर पाठ करता था। मेरी कोशिश होती थी कि पढ़ते समय जो सुर रचने लगते हैं और गाने का जो सुर है, उसके बीच में जो खाली बॉर्डर लाइन रहती है, वह कितनी महीन हो सकती है। गीत को सस्वर पढ़ते समय जो सुर लगते हैं और गाने के जो सुर में जो माईग्रेशन होता है, वह कितना गहरा हो सकता है, उसे कितना कम किया जा सकता है। अर्थात डायरेक्टली जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि, एक कविता के सस्वर पाठ और गीत के सुर में कम से कम अंतर हो। इसी तरह मैंने कविता के अर्थ और मिजाज़ के अनुसार एक पर्दे में एक-एक तरह का कॉर्ड लगाकर सुरों की रचना की। उनकी सारी रचनाओं में संपूर्ण देशी संगीत का मिजाज़ और भैरवी की छाया का उपयोग किया गया पाश्चात्य संगीत की टेक्निक से। उन गीतों में स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग कुछ भी नहीं है, फिर भी महान बांग्ला गीत तथा देशी संगीत है वो।

इसके बाद वे कहते हैं कि “विद्रोहो आज विद्रोहो चारी दिखें” को स्वरबद्ध करने में मुझे बहुत झटके खाने पड़े। क्योंकि चारों तरफ जो विद्रोह की आवाज़ का आभास सुनाई पड़ता है, वह किसी हार्मनी के बीच क्या किसी कॉर्ड में पकड़ कर रखा जा सकता है? यहाँ मुझे सोचना पड़ा कि प्रचलित सुरों का प्रयोग यहाँ नहीं किया जा सकता, कारण कि जैसे ही हम जान लेंगे कि स्थाई के बाद अंतरा आना है, तभी हमारा सरप्राइज़ ख़त्म हो जाता है और संगीत में सरप्राइज़ बहुत-बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थात, मैं स्थाई के बाद अंतरा में क्या गाऊँगा, संचारी के बाद आभोग में क्या गाऊँगा, ये आप समझ नहीं सकते, जब तक मैं गाना न गा दूँ। किंतु जब मैं इसे गाऊँगा तो आप कहेंगे, वाह! ये बेहतरीन है। इसीलिए हम देखते हैं कि ‘विद्रोह आज’ गीत में बार-बार कॉर्ड और स्केल में परिवर्तन किया गया है एवं खरज में भी परिवर्तन किया गया है कभी यह लगेगा कि एकल गायन हो रहा है और कभी लगेगा कि जैसे हज़ार लोगों का कोरस गा रहा है। क्वायर के फॉर्म में सलिल चौधरी ने ये कार्य बहुत ही सफलता पूर्वक किया था।

उन्होंने आगे कहा – “किंतु ‘रनर’ गीत में रनर जो यात्रा करता है, वह विभिन्न रास्तों, घाट, जंगल पार कर यात्रा करता ही रहता है, वह कभी भी अपने पहले स्थान पर नहीं लौटता। साधारणतया गाने में स्थाई से अंतरा, फिर संचारी से वापस आकर फिर स्थाई में लौट आते हैं। पर रनर एक ऐसी कविता है, जिसमें स्थाई में लौटने का कोई अवसर ही नहीं है।… यहाँ मामला यह था कि इस रचना को मैंने हज़ार बार समझने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की भीतर से। एक ‘सा’ से शुरू होकर ‘रनर में छः बार खरज-परिवर्तन है। अर्थात ‘सा’ बदल जा रहा है। पर कहीं इसे समझ नहीं पाएँगे, कहीं इसको पकड़ा नहीं जा सकता। एक बार कोमल ‘रे’ ही ‘सा’ हो जाता है, मध्यम ‘सा’ हो जा रहा है और फिर एक बार कोमल ‘नि’ भी ‘सा’ हो जाता है। इसी तरह ‘सा’ में परिवर्तन करते-करते विभिन्न जगह बदलते-बदलते रनर फिर जाकर अपने गंतव्य पर पहुँचता है। यह ध्यान देने योग्य है कि ‘रनर’ के भीतर सभी स्वर देशी संगीत के सुर हैं, सिर्फ पाश्चात्य फॉर्म के विभिन्न स्कूलों को उसमें बैठाकर गीत को वज़नदार बनाया गया है। बांग्ला गीत में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है।

‘रनर’ के अलावा सत्येन्द्र नाथ दत्त का “पालकी चोले” की स्वर-रचना सलिल चौधरी के असाधारण संगीत-निर्देशन के प्रयोग की एक और मिसाल है। इस गीत में उन्होंने गाने की मूल रचना में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया है। बहुत ही सहज-सरल सुरों से विभिन्न स्केलों में “हुन हुना” के प्रयोग से एक आश्चर्यजनक रचना तैयार हुई है। ‘हुन हुना’ का असाधारण प्रयोग से पालकी की रफ्तार, समय, पालकी ढोने वाले मजदूरों का उन्माद और थकान सब कुछ एकदम जीवंत हो उठता है। अन्नदाशंकर की कविता “तेलेर शीशी भांगलो बोले” उनके सहज-सरल स्वरबद्ध संगीत-रचना का एक और श्रेष्ठ उदाहरण है।

जिस किसी भी आंगिक या स्टाईल में अति तीव्र आयत कर उसे नया रुप प्रदान करने में महारथ रखने वाले निर्देशन का एक और मिसाल है उनका गीत ” सेई मेये” । रविंद्र नाथ टैगोर का गीत “कृष्णों कोली तारे बोली” ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। उन्होंने कहा था कि ‘कृष्णों कोली’ जैसा आधुनिक शब्द और सुर बांग्ला संगीत के लिए दुर्लभ है। वह कहते थे कि इस कार्य में रवींद्रनाथ टैगोर के प्रतिद्वंदी हुए स्वयं थे रविंद्र नाथ टैगोर। “कृष्णों कोली” जहां समाप्त होता है वहीं से शुरू करते हैं सलिल चौधरी। दोनों ही गीत को एकसाथ सुनने से ऐसा लगेगा कि दोनों गीत एक धारावाहिक हैं। सुर में रविंद्र नाथ रहे पर साथ ही साथ सलिल चौधरी के गीत भी अपना स्थान बना गये। गीत के आखिरी सप्तक में हम सुनते हैं :

जहाँ हर पेड़ पर रंगीन फूल खिले हैं

रंगीन बादल युवती के स्वप्नों को भी रंगते हैं

पूस के महीने में सुनहरी फसल काटते हैं

नये जीवन का घर अवश्य गढ़ेंगे

हाँ कवि तुम्हारी कविता समझते हैं

नये छंदों से गूँथा हुआ कोई संदेश तुमको तुम्हारे लिए

वो लौट जाये।

इस गीत की संगीत-रचना में हम एक अलग तरह के सलिल चौधरी से साक्षात्कार करते हैं।

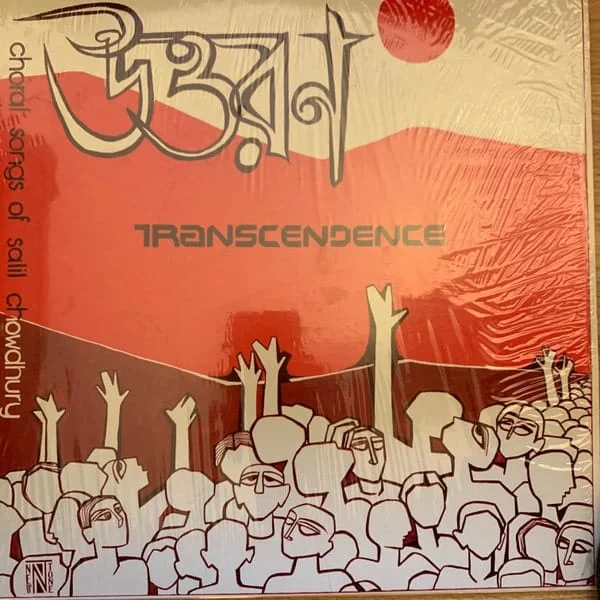

1952 में वे फिल्मों में काम करने मुंबई चले गए थे। इसके पहले अंतराष्ट्रीय युवा उत्सव में उन्हें सोवियत संघ के साथ-साथ बहुत सारे समाजवादी देशों से आए हुए विभिन्न क्वायर दलों (समूह गीतों का दल) का गायन प्रत्यक्ष सुनने का अवसर मिला। मुंबई में फिल्मों में पेशेवर कार्य करते हुए ही उनके मन में एक शक्तिशाली समूह-गीत-दल गढ़ने का स्वप्न हिलोरें मारने लगा था। आगे चलकर 1958 में स्थापित हुआ बॉम्बे यूथ क्वायर। इस दल में पहले उनके द्वारा पूर्व रचित कई जनगीतों को शामिल किया गया और कुछ नये जनगीतों की भी उन्होंने रचना की। उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं – ‘ओ आलोर पथो जात्री’, ‘नौजवान नौजवान’, ‘गौरी श्रृंग तूलेछे सिर’ वगैरह। ‘ओ आलोर पथो जात्री’ संभवतः 1948-49 वर्ष में ही रचा गया गया था। देवव्रत विश्वास और प्रीति बंदोपाध्याय के युगल कंठों में उसके रिकॉर्ड प्रकाशित हुए थे। अब उसी गीत को क्वायर के हिसाब से तैयार किया गया। गीत की अभूतपूर्व धुन सचमुच सोवियत संघ के शानदार गायकों की याद दिलाती थी। ‘गौरी श्रृंग तुलेछे सिर’ क्वायर का परीक्षण इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसमें एकल और सामूहिक गायन के लिए अलग तरह अंश, तीन तरह की लयकारी का प्रयोग किया गया था। हार्मनी का सुनियोजित ढंग से प्रयोग सुनकर समझ आता है कि क्वायर के हिसाब से गीत को कैसे बेहतरीन ढंग से स्वरबद्ध किया जाता है। ‘नौजवान’ गीत की धुन एक बेहतरीन मार्चिंग सॉंग है। हालाँकि इस तरह के गीत उन्होंने ज़्यादा नहीं बनाए।

पेशेवर कारणों से भारतीय जननाट्य संघ (इप्टा) से उनका जुड़ाव पचास के दशक में थोड़ा कम हो गया। जिसके परिणामस्वरूप जनगीतों की रचना में कमी आई। 1952 से 1979 तक उन्होंने व्यावसायिक फिल्मों में फरमाईश पर असंख्य गीतों की रचना की। उन गीतों की हम यहाँ चर्चा नही करेंगे। पर जननाट्य आंदोलन से निकल कर आये सलिल चौधरी ने कभी भी अपनी जन-चेतना के साथ विश्वासघात नही किया। जिसके फलस्वरूप उक्त समय में भी उनके द्वारा रचित सभी गीतों में आम जनता के स्वप्नों, आकांक्षाओं और संग्राम की बातें ही उभर कर सामने आती हैं। जैसे बांग्ला फिल्म ‘एक दिन रातें’ का ये गीत :

“आकाशे बतासे सोनो

मुक्तिर क्रंदन”

सिर्फ वाणी और धुन ही नहीं, असाधारण आर्केस्ट्रा और समवेत स्वरों के उनके प्रयोग मनुष्य के मस्तिष्क-पटल पर अंकित हो जाते हैं। उनकी “सात भाई चंपा” की याद आ जाती है :

“आर राजबाडी सातरानी मायेर घरे”…

पर अपनी इस उपलब्धि पर वे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, यह बात भी उनके गीतों में ढूँढने पर मिल जाती है। मानो जन-नाट्य आंदोलन उन्हें बाँहें फैलाए बुलाता हो।

“प्रांतेर गान आमार

मोटा सुरेर गान आमार

हारिये गेलो कोन बेलाय”

( मेरे रेगिस्तान के गीत

मेरी ज़मीन से जुड़े सुरों के गीत

कहाँ गए हैं किस समय

आकाश में आग लगाते

मेघ भरे दिनों के स्वप्न मेरे

फसल विहीन मन को रुलाते हैं।)

इस बीच चलता रहता है उनका आत्मानुसंधान। इसलिए वे गा उठते हैं :

“आमाय प्रोश्नो कोरे नील ध्रुव तारा”

(नील ध्रुव तारा मुझसे प्रश्न करता है

और कब तक मैं दिशा भटका रहूँगा

मैं कोई जवाब नही दे पाता हूँ

सिर्फ राह चलते-चलते ये जीवन कट जाता)

मुंबई में रहने के दौरान उनके द्वारा रचित कई गीत जीवन और चेतना के इर्द-गिर्द घूमते थे। इन गीतों को जन-संगीत कहें या नहीं, यह अलग बात है। लेकिन यदि हम जन-संगीत की सीमाओं को थोड़ा और विस्तारित करें और इसे प्रत्यक्ष जन-संघर्ष के क्षेत्र से मानव-जीवन के अस्तित्व के संघर्ष के अप्रत्यक्ष संघर्ष तक जोड़ दें तो हम कई गीत जन-संगीत के सहयोगी के रूप में पा सकते हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि सलिल चौधरी के इन गानों में आशावाद फैला हुआ है। उनके किसी भी गीत में निराशा, मृत्यु, आँसुओं या असमंजस के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने आशावाद को जीवन के साथ अभिन्न रूप से जोड़ लिया था। यदि समय मिले तो मैं श्रोताओं से अनुरोध करूँगा कि वे कम से कम इनमें से कुछ गाने जरूर सुने :

बांग्ला गीत :

“आज नया गुन गुन गुंजन प्रेमेर”,

“आमी चोलते चोलते थेमे गेछी”,

“आमी झडेर काछे रेखे ऐलाम”,

“एई रोको रोको पृथ्वीर गाड़ी का थामाओ”,

“एक्टू चुप कोरे शोनो”,

“दूरोन्तो घूरनी एई लागछे पाक”,

“पोथी हरावो वोलेई एबार”,

“पोडे थाक पीछे एई गान”,

“आर ना आर ना”,

“ए जीवन वेश चोलछे”,

“केनो घूम आशेना”,

“एबार आमी आमाके बाद दिए”,

“दुश:ह रात दिन”,

“भांगा घोरे ओ बरसा”,

“आहा ओई आका बाका पथे”,

“पागोल हवा कि आमार मोतों” इत्यादि और बहुत से गीत।

हालाँकि सलिल चौधरी के संगीत की मेरे द्वारा की गई विवेचना (परीक्षण-निरीक्षण) मुख्य रूप से उनके बांग्ला जन-संगीत और आधुनिक बांग्ला गीतों को ही दृष्टिगत रखकर की गई है। पर मेरा मानना है कि सलिल चौधरी ने इसी तरह का कार्य भारत की अन्य भाषाओं हिंदी, मलयालम, असमिया, तेलगु, उड़िया आदि में भी किया है। अतः भारतीय आधुनिक संगीत में उनके अद्भुत प्रयोग बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। नई पीढ़ी के जन-संगीत कम्पोज़र आज भी सलिल चौधरी के संगीत को नींव मानकर, उससे प्रेरित होकर संगीत रचना करते हैं।

यहाँ उनके कुछ हिंदी गीतों को याद किया जाना भी उचित होगा :

“तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर,”

“अब मचल उठा है दरिया”,

“बीते दिनों के स्वप्न”,

“माने न माने बंधन”,

“पुराने दिन”,

“चलो भोर के राही”,

“मिलकर चलो साथी”,

“वो दिन हैं कितनी दूर”,

“मिलके चलो” आदि …

हिंदी फिल्मों में भी उनके अद्भुत प्रयोग देखने मिलते हैं, जिन्हें उन्होंने स्वरबद्ध किया था :

“धरती कहे पुकार के”,

“ऐ मेरे प्यारे वतन”,

“जाने वाले सिपाही से पूछो”,

“हरियाली सावन ढोल बजाता आया”,

“अजब तेरी दुनिया”,

“जागो मोहन प्यारे”,

“मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा”,

“सुहाना सफर और ये मौसम हसीं”,

“आजा रे परदेसी”,

“घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के”,

“सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान”,

“कहीं दूर जब दिन ढल जाए”,

“जिंदगी कैसी है पहेली हाय”,

“कई बार यूं ही देखा है”,

“रजनीगंधा फूल तुम्हारे”

इत्यादि…

उनके गीतों की फ़ेहरिस्त बहुत लम्बी है।

सलिल चौधरी ने बिना किसी संकोच के यह बात खुले दिल से स्वीकार की थी कि एक बार अगर जन-संगीतकार के पाँव ज़मीन से हट जाते हैं, तो फिर वह कभी भी जन-संगीत की रचना नहीं कर सकता। इसी बात से उनके जैसे महान सृष्टा का सही परिचय मिलता है। यह एहसास उन्हें बार-बार कचोटता रहा और अंततः वह उन्हें बंगाल की धरती पर वापस ले गया, जो उनके अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ संगीत रचने की पवित्र भूमि थी। वह 80 के दशक के शुरुआत थी। 1980 में 19 और 20 अप्रैल को नेताजी सुभाष इनडोर स्टेडियम में भारतीय जनाट्य संघ (इप्टा) का दो दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव आयोजित हुआ था, जिसमें पुराने दिनों की एवं नए दिनों की रचनाएँ शामिल की गईं थीं। उस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम में सलिल चौधरी अपने पुराने फॉर्म में लौट आये एक नया जनगीत “अधिकार के काके देय” को लेकर। सलिल चौधरी के साथ-साथ हमने उसमें देखा हेमंत कुमार को, सुचित्रा को, द्विजन को, तरुण जैसे किस-किस को नही देखा! सलिल चौधरी ने घोषणा की “मैं फिर बंगाल लौट आया हूँ”। जब तक जियूँगा, यहीं रहूँगा और गीत गाता रहूँगा आप सबके साथ।

“ओधिकार के काके देय”

(अधिकार कौन किसे देता है?

पृथ्वी के इतिहास में कब किसी ने बिना किसी संग्राम के, सिर्फ मांगने पर अधिकार दिया है?

अधिकार छीन कर लेना पड़ता है, अधिकार लड़कर लेना पड़ता है।

मुक्ति का अधिकार, मनुष्य की तरह जीने का अधिकार,

शिक्षा का अधिकार,

अपनी बात कहने का अधिकार,

शांति का अधिकार, नन्हीं-नन्हीं कलियों को खिलने का अधिकार,

यह सब तो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हैं।

फिर क्यों इतना हाहाकार है?

घर में बैठे हुए सिर्फ रोते नहीं रहना है

अधिकार छीन कर लेना होता है,

अधिकार खून देकर खरीदना पड़ता है।)

एकदम रोज़ाना आठों प्रहरो में प्रयोग किए जाने वाले इन एकदम साधारण शब्दों को पढ़ने से ऐसा नहीं लगता कि इसे भी गीत की तरह गाया जा सकता है। सलिल ने इस जनगीत में कोई ऐसे स्वर भी नही डाले हैं। ठीक ऐसा लगता है कि कोई कविता-पाठ कर रहा है। उतना ही सहज सुर, किंतु असाधारण कॉर्ड और प्रोग्रेशन गीत में जिस तरह प्रयोग किया है, उसे एक शब्द में कहा जा सकता है अकल्पनीय। एकमात्र सलिल ही ऐसा कर सकते हैं।

कोलकाता आने के बाद वह पेशेवर काम के साथ-साथ एक बार फिर नए रूप से जन-संगीत के सृजन में जुट गए। हमें जनगीतों के रूप में बहुत से समूह गीत (कोरस) गाने को मिल गये “से दिन आर कोतो दूरे”, “पुरोनो दिन पुरोनो गान”, “एई देश एई देश आमार”, “जीवन जोखोन दू दिन” आदि जनगीत। उन्होंने अनुभव किया बांग्ला का यौवन, बांग्ला का संघर्ष बिना किसी संकोच के अपने गोद में खींच लेता है। कारण वे सलिल चौधरी थे, जन-संगीत ही जिनका पहला परिचय रहा है।