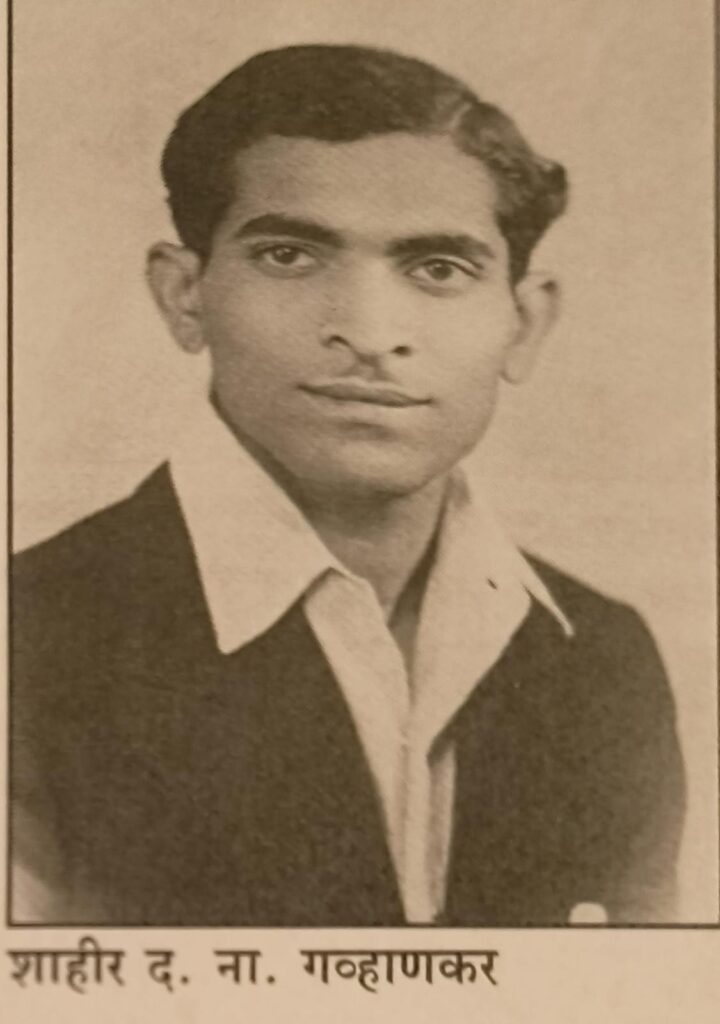

(लोकशाहीर द.ना.गवाणकर के शाहिरी-काव्य पर एक टिप्पणी)

(इप्टा के दस्तावेज़ीकरण अभियान के अंतर्गत प्रस्तुत है महाराष्ट्र के लोकशाहीर कॉमरेड द. ना. गवाणकर के व्यक्तित्व-कृतित्व की झलक प्रस्तुत करने वाला एक लेख। इस लेख की लेखिका डॉ.पूजा पराग सामंत ने साथी द. ना. गवाणकर पर शोधकार्य कर पुणे विश्वविद्यालय से पीएच. डी. की उपाधि प्राप्त की है। उनका यह लेख ग. ना. गवाणकर के योगदान पर संक्षेप में प्रकाश डालता है। इसका हिन्दी अनुवाद किया है उषा वैरागकर आठले ने। साथी द. ना. गवाणकर पर केंद्रित डॉ.पूजा पराग सामंत की किताब लोकवांगमय प्रकाशन गृह, मुंबई से प्रकाशित हुई है, जिसका विमोचन आगामी 25 जुलाई 2025 को आयोजित है। पूजा जी को आभार कि, उन्होंने साथी गवाणकर पर शोधकार्य कर उन पर विस्तृत सामग्री मराठी में उपलब्ध करवा दी है।

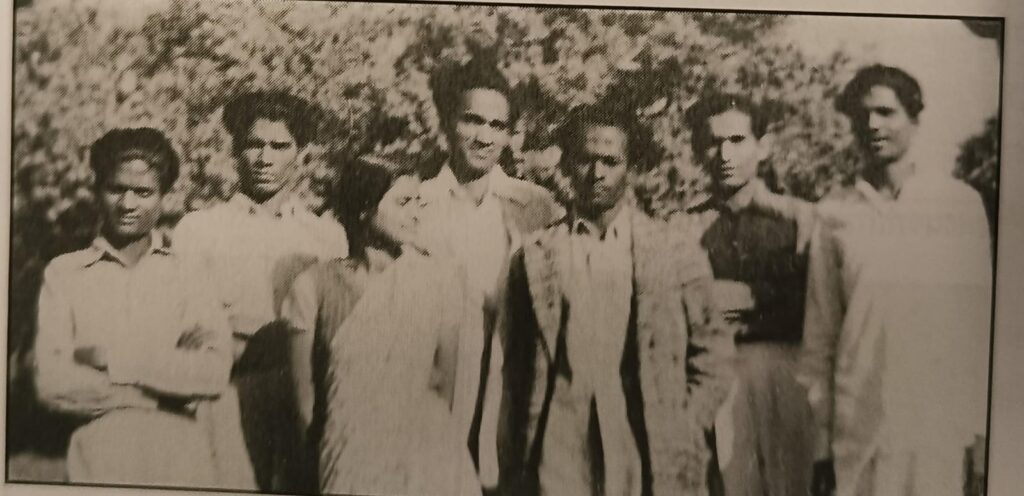

वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन के शुरुआती दौर में मुंबई और गाँव-गली-खेत-खलिहान में अपने गीतों-नाटकों के माध्यम से ग़ज़ब की जन-चेतना और ऊर्जा फैलाने वाले महाराष्ट्र के तीन कलाकारों की तिकड़ी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनके नेतृत्व में ‘लाल बावटा (लाल झंडा) कला-पथक’ गठित हुआ था। बाद में 1943 में इप्टा के स्थापना सम्मेलन में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। ये कलाकार हैं – अण्णा भाऊ साठे, अमर शेख तथा द. ना. गवाणकर। इन्हें सम्मान के साथ ‘लोकशाहीर’ कहा जाता था। इनमें से अण्णा भाऊ साठे और अमर शेख के बारे में वामपंथी सांस्कृतिक आंदोलन के इतिहास में काफ़ी विवरण मिलता है, मगर इस तिकड़ी के अभिन्न साथी द. ना. गवाणकर पर अपेक्षाकृत कम सामग्री मिलती है।)

कहा जाता है कि मराठी शाहिरी-साहित्य का उद्गम लोकसाहित्य में है। लोकसाहित्य के अंतर्गत उपलब्ध लोककथाओं, लोकगीतों व अन्य लोकविधाओं से आशय, अभिव्यक्ति और प्रस्तुतीकरण के तत्व लेकर महाराष्ट्र का शाहिरी-साहित्य विकसित हुआ है। मराठी साहित्य के इतिहास में ‘शाहिरी साहित्य’ नामक विधा काफी महत्त्वपूर्ण रही है। मराठी साहित्य की इसी विधा में सर्वप्रथम लौकिक जीवन को अभिव्यक्त किया गया, मराठी संस्कृति का बहुआयामी दर्शन प्रस्तुत किया गया। लावणी, पोवाडा, तमाशा, लोकनाट्य आदि शाहिरी साहित्य की विशेष विधाएँ रही हैं। (ये लोकविधाएँ वाचिक, गेय और प्रस्तुतिपरक होने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर सामान्य जन को प्रभावित करती हैं।)

मराठी शाहिरी-साहित्य ने मराठी के रसिक पाठकों-श्रोताओं पर अपना जादुई असर डाला है। शाहिरी-साहित्य में मनुष्य-मन की विविध संवेदनाओं, विविध कलात्मक रूपों, मराठीभाषी समाज की जिजीविषा, उसकी दुर्दमनीय इच्छा-आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। सच कहा जाए तो, संत काव्य, ‘पंत काव्य’ (शास्त्रीय काव्य) और शाहिरी काव्य को पृथक-पृथक नहीं किया जा सकता। सभी प्रकार का काव्य तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार पुष्पित-पल्लवित हुआ है, यह बात संतों ने अपने अभंगों (मराठी के भक्तिपरक काव्य का एक विशेष छंद) में और शाहिरों ने अपनी शाहिरी के माध्यम से रेखांकित की है।

शाहिरी काव्य में ग्रामीण एवं जनसामान्य की बोली-भाषा का प्रयोग होता है। पहले मराठी कविता, जो भक्ति और अध्यात्म के विषयों में रमी हुई थी, वह इस मुक्त छंद के माध्यम से स्वतंत्रतापूर्वक गाँव-गाँव, चौक-चौराहों, ग्रामीण मेले-उत्सवों में, जनसाधारण के हृदयों में प्रवाहित होने लगी। सिर्फ थके-माँदे, मेहनतकश लोगों का मनोरंजन करने, आसपास के वीरों के वीरतापूर्ण कारनामों का बख़ान करने वाले ‘पोवाडे’ (वीरों के शौर्य, बुद्धिमानी, कुशलता का गुण-वर्णन करने वाला प्रशस्ति-गान) गीत, आम जन के विभिन्न प्रकार के वास्तविक सुख-दुख पर आधारित सामाजिक जीवन को व्यक्त करने वाले, साथ ही लोगों को हँसाते हुए, उनको उपदेश करते हुए, साथ ही उन्हें अंतर्मुख कर सोचने-समझने के लिए बाध्य करना ही शाहिरी का प्रयोजन होता है। इसीलिए शाहिरी-साहित्य में सामाजिक जीवन, सामाजिक इतिहास और संस्कृति का व्यापक परिप्रेक्ष्य व्यक्त होता है।

मराठीभाषी लोगों पर शाहिरी का अद्भुत प्रभाव रहा है। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठीभाषी लोगों का मन करताल, मृदंग, डफली और इकतारे का दीवाना होता है। जनमानस की भावनाओं, आकांक्षाओं, जिज्ञासाओं व स्वप्नों का चित्र, किसी न किसी रूप में शाहिरी में प्रतिबिम्बित होता ही है। शाहिरी में मूलतः लोक-साधना की विशिष्ट प्रकृति विद्यमान होती है। किसी भी काल की शाहिरी का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि, हरेक काल का शाहीर तत्कालीन लोक-भावना के साथ एकरूप होता है। धर्म या अध्यात्म के काल-चक्र में फँसे हुए समाज को पारलौकिक दुनिया के झाँसे से बाहर निकालकर मनुष्य के यथार्थ जीवन की ओर देखने की दृष्टि शाहिरी-साहित्य ने ही प्रदान की है। आधुनिक शाहिरी में तत्कालीन सामाजिक जीवन का चित्रण काल्पनिकता की बजाय वास्तविकता पर आधारित होता है।

शाहिरी में दिखाई देने वाली विविधता, सोद्देश्यता और रचनात्मक सरलता जैसी विशेषताएँ लोक-परम्परा से ग्रहण की गई हैं। शाहिरी-साहित्य पर लोक-संगीत का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। शाहीर द. ना. गवाणकर, अण्णा भाऊ साठे, अमर शेख, आत्माराम पाटील, विश्वास रावफाटे, नानिवडेकर जैसे अनेक शाहीर मराठी माटी से, मराठी अस्मिता से, मराठी भाषा और संस्कृति से गहरा प्रेम करने वाले रहे हैं।

शाहीर द. ना. गवाणकर ने जिस वर्ग के लिए काव्य-सृजन किया, वह वर्ग गाँव-दराज़ में मेहनत-मजूरी करने वाला श्रमिक वर्ग था। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, जन-सामान्य को जागृत करने के लिए द. ना. गवाणकर की काव्य-शक्ति फलती-फूलती रही है। उन्होंने जन-सेवा के लिए ही शाहिरी की। शाहीर गवाणकर ने अपने मन में ठान लिया था कि, उन्हें लोगों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनकी आँखें खोलने के लिए भी प्रयास करना है।

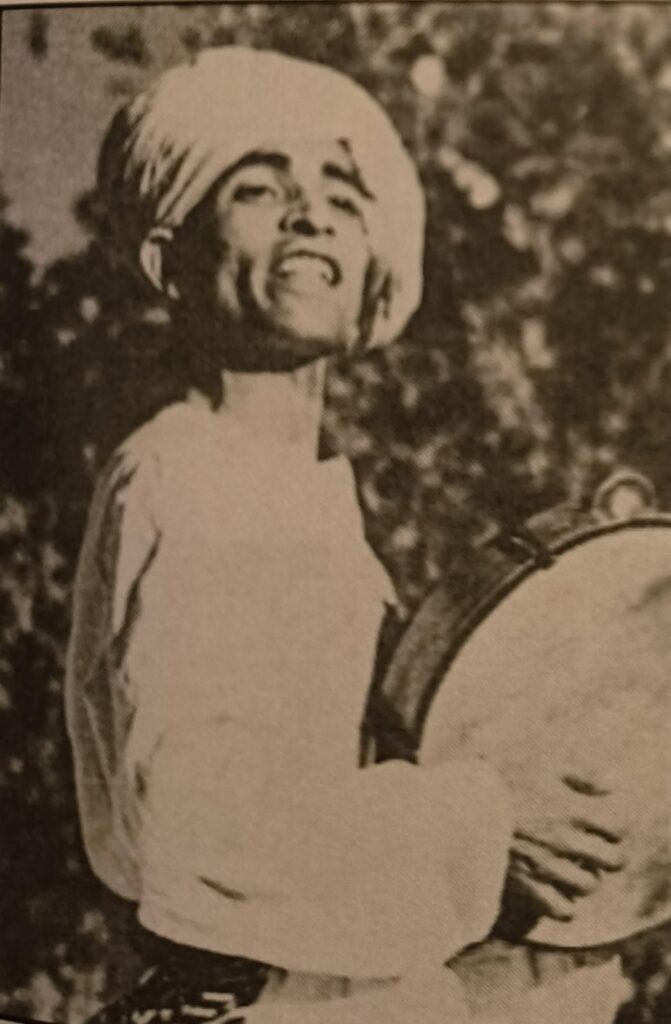

उस समय महाराष्ट्र में गरीब-मजबूरों तक क्रांतिकारी विचारों के पहुँचाने का साधन था ‘पोवाडा’ और लोकनाट्य। शाहीर गवाणकर ने इन काव्य-विधाओं को अपनी प्रतिभा के बूते पर लोगों के बीच पहुँचाकर बड़े पैमाने पर लोक-जागरण का काम किया। छायाचित्रकार (फोटोग्राफर), कवि, गायक जैसी विविध लोकप्रिय भूमिकाओं को अपनाकर उन्होंने निरंतर जन-सेवा की। अपने समूचे जीवन को समाज-सेवा के लिए अर्पित करने वाले गवाणकर ने लगभग चालीस वर्ष तक शाहिरी की। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ ने लिखा था,

‘‘डफली पर थाप देते हुए हृदयस्पर्शी गगनभेदी आवाज़ में गाने वाले शाहिरों द्वारा छेड़ी गई क्रांति की साक्ष्य प्रस्तुत करता है संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन।’’ (यहाँ संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को समझना ज़रूरी है। आज़ादी के बाद भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन के दौरान महाराष्ट्र के निर्माण पर विवाद हो गया था। मुंबई और कुछ अन्य हिस्सों को महाराष्ट्र से पृथक करने का प्रस्ताव रखा गया था मगर मराठीभाषी जनता ने उस समय बहुत लंबा संघर्ष किया। मुंबई तो अंत में महाराष्ट्र के हिस्से में आई, परंतु कुछ गाँव-शहर कर्नाटक में सम्मिलित कर दिये गये। इस परिस्थिति पर अनेक लोकशाहिरों ने जन-भावना के क्रोध और असंतोष को अपनी शाहिरी में वाणी दी थी। – अनुवादक) संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में गवाणकर ने अपनी समूची ताक़त झोंक दी थी। उन्होंने ‘लाल बावटा कलापथक’ के माध्यम से जन जागरण करते हुए लोगों को संघर्ष की प्रेरणा प्रदान की थी। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान द. ना. गवाणकर, अण्णा भाऊ साठे और अमर शेख महत्वपूर्ण शाहीर थे। इनके बिना यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता था।

शाहीर द. ना. गवाणकर का जन्म आजरा तहसील के महागोंड ग्राम में 22 अप्रेल 1915 को एक ब्राह्मण मध्यवर्गीय किसान परिवार में हुआ था। स्कूली शिक्षा समाप्त कर कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में उन्होंने अंग्रेज़ी में बी. ए. की उपाधि प्राप्त की। शाहीर गवाणकर को बचपन से ही गाने का शौक था। अपनी उम्र के पंद्रहवें साल में उनकी मुलाक़ात शाहीर नानिवडेकर से हुई और उन्होंने उनसे शाहिरी का प्रारंभिक पाठ पढ़ा। इस पर प्रकाश डालते हुए डॉ. माधव पोतदार ने लिखा है, ‘‘बचपन में ही कविता का बीज उनके मन में पड़ गया था। उस बीज को अंकुरित और पुष्पित-पल्लवित होने के लिए शाहीर नानिवडेकर के शाहिरी व्यक्तित्व ने पोषक वातावरण उपलब्ध कराया।’’

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन महाराष्ट्र के इतिहास का एक रोमांचकारी पर्व है। इसमें राज्य की जनता को जागृत करने का काम महाराष्ट्र के नेताओं, पत्रकारों तथा शाहिरों ने किया था। यह आंदोलन 1948 से 1960 के दौरान लगभग बारह वर्ष तक जारी रहा। शाहिरों ने अपनी डफलियों के साथ गीत गाते हुए ज़बर्दस्त जन-आंदोलन छेड़ दिया था। इस संघर्ष में शाहीर गवाणकर, अमर शेख, अण्णा भाऊ साठे, आत्माराम पाटील, चंदू भरडकर, सिकंदर शेख जैसे सैकड़ों शाहीर शामिल हुए थे।

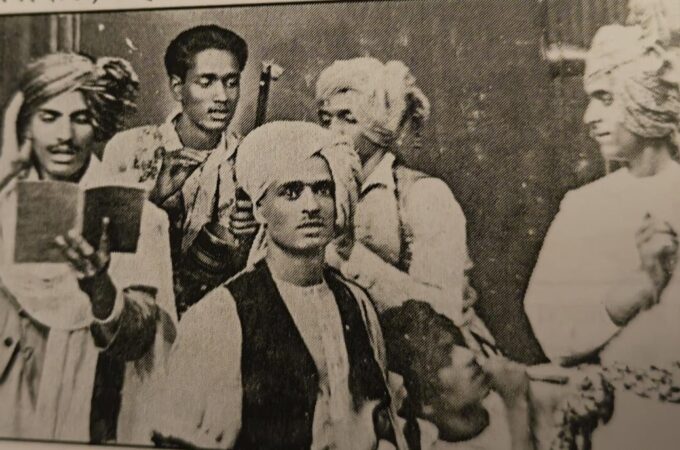

1942-44 के दरमियान शाहीर गवाणकर, शाहीर अमर शेख और शाहीर अण्णा भाऊ साठे ने मिलकर ‘लाल बावटा कलापथक’ की स्थापना की थी। इन तीनों ने लोकनाट्य के माध्यम से साम्यवादी विचारों को जन-मानस तक फैलाया।

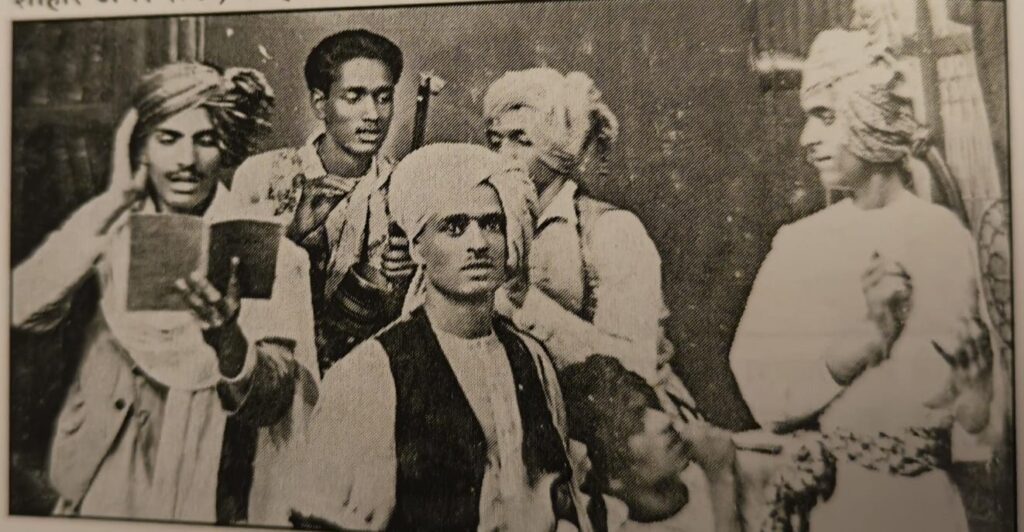

‘लाल बावटा कला-पथक’ (उपर्युक्त शाहीर कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इन शाहिरों की प्रभावशाली भूमिका को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया कि जल्दी ही एक कला-पथक स्थापित किया जाए। इस निर्णय में कॉ. बी.टी. रणदिवे और कॉ. पी.सी. जोशी की प्रमुख भूमिका थी। फलस्वरूप ‘लाल बावटा कला-पथक’ की स्थापना हुई।) में लावणी, (नृत्य, संगीत और अभिनय के माध्यम से मनोरंजन करने वाली श्रृंगारिक विषयों की लोककला, परंतु इसके कथ्य और प्रस्तुति में क्रांतिकारी बदलाव लाकर लोकशाहिरों ने इन्हें जन-जागरण का औज़ार बना लिया था। ), पोवाडा के संगीत ने न केवल लोगों को आकर्षित किया, बल्कि दत्ता गवाणकर का संगीत लोगों के कंठ में बस गया। इसीलिए शाहिरी की उस विशिष्ट मंडली और संगीत ने एक अलग ही समाँ बाँध दिया। अण्णा भाऊ की बहुत प्रसिद्ध लावणी ‘माझी मैना गावावर राहिली’ को संगीत गवाणकर ने दिया था। इस लावणी ने मराठीभाषी जन-मानस पर इस तरह की अमिट छाप छोड़ी कि यह लावणी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का एक महत्वपूर्ण ‘औज़ार’ बन गई।

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शाहीर अण्णा भाऊ साठे द्वारा लिखे गये ‘वग’ (महाराष्ट्र के लोकनाट्य ‘तमाशा’ का कथात्मक भाग, जिसके संवाद आशुवाचिक तरीके से गढ़े जाते हैं) शाहीर गवाणकर द्वारा ही निर्देशित किये जाते थे। अण्णा भाऊ के गीतों को बहुत ही आसान धुनों में गवाणकर बाँधते थे। कहा जाता है कि ‘लाल बावटा कलापथक’ को संगठित करने का काम प्रमुख रूप से गवाणकर के कंधों पर होता था। इस बाबत श्रीकांत लाड का वक्तव्य है,

‘‘शाहीर गवाणकर ने खुद सीखकर अनेक कलाकारों और शाहिरों को तैयार किया था। महाराष्ट्र के अनेक कला-पथकों में आज भी उनके द्वारा तैयार किए गये कलाकार पाए जाते हैं।’’

शाहिरी-परम्परा को आगे बढ़ाने में गवाणकर का यह महत्त्वपूर्ण योगदान रहा कि उन्होंने अपनी पृथक शाहिरी-शैली विकसित की थी। इसका एक कारण तो यह था कि शिक्षित होने के कारण ‘काव्यशास्त्र’ से उनका अच्छा ख़ासा परिचय था। उन्होंने अपने काव्य-चिंतन संबंधी अध्ययन का उपयोग प्रस्तुतीकरण के लिए बेहतरीन तरीके से किया। द. ना. गवाणकर मराठी के प्रसिद्ध साहित्यकार माडगूलकर की परम्परा से कहीं सम्बद्ध थे। लावणी, पोवाडा, संत काव्य के भली-भाँति अध्ययन के कारण गवाणकर के लोकनाट्यों में सहज बोधगम्यता होती थी। लोकनाट्यों में गीतों और कविताओं को कुशलता के साथ गूँथा जाता था। कटाव, पोवाडा, लावणी आदि लोक-गायन-प्रकारों को उन्होंने जन-भावना जागृत करने के लिए भली-भाँति प्रयुक्त किया। उनके समूचे काव्य में अद्भुत प्रवाह समग्रता के साथ दिखाई देता है। अपनी बात कहने के लिए गद्य की अपेक्षा पद्य उन्हें बेहतर प्रतीत होता था। उनके लोकनाट्य इस बात के गवाह हैं। कम शब्दों में अधिक आशय व्यक्त करने वाले उनके गीतों में जन साधारण के हृदय को झकझोरने की भरपूर ताक़त थी। सहज बोधगम्यता, शाब्दिक व वैचारिक सौंदर्य के त्रिवेणी संगम पर ही उनके काव्यात्मकता की इमारत खड़ी थी। उनके काव्य में जन-मत को समझने और प्रभावित करने की शक्ति थी। ‘बंड्या दीवान’, ‘मुंबईचा कामगार’ (मुंबई का कामगार), ‘शेतक-याची पंढरी’ (किसान का तीर्थस्थल), ‘स्वर्गलोकीचा बातमीदार’ (स्वर्गलोक का संवाददाता), ‘काई चालना गा’ (कुछ नहीं चलेगा), ‘महाराजा ग्रामसिंह’ आदि लोकनाट्य तथा ‘महाराष्ट्रा वळुनी बघ जरा’ (ज़रा मुड़कर देखो महाराष्ट्र), ‘अजरामर लेनिन’, ‘हुतात्म्यांना आवाहन’ (शहीदों को आवाहन), ‘मोटकरी दादा’ (रहँट चलाने वाले दादा), ‘गड्या हे सवराज असलं रं कसलं’ (कैसा स्वराज है ये भइया), ‘धरतीची लेकरं’ (धरती की संतानें) जैसे अनेक गीत और पोवाडे गवाणकर की प्रतिभा के साक्षी हैं।

महाराष्ट्र वीरों की भूमि है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। महाराष्ट्र एक पृथक ढंग के शौर्य की परम्परा का वाहक है। गवाणकर ने एक पोवाडे में इसका वर्णन इस प्रकार किया है,

शौर्याची तव परंपरा महाराष्ट्रा वळुनी बघ जरा,

शिवबाच्या कीर्तीचे झडती चौघडे

गड-किल्ले अजुनीही गाती पवाडे

दरी खोरे वीरकथा सांगे पठारा

(भावार्थ : हे महाराष्ट्र! ज़रा अपने शौर्य की परंपरा को याद करो, यहाँ शिवाजी महाराज की कीर्ति के नगाड़े गूँज रहे हैं, अनेक गढ़ और किले राज्य की वीरता का बख़ान कर रहे हैं। पहाड़, पठार और खाइयाँ वीरकथा गा रहे हैं।)

इसी तरह अन्य उदाहरण है,

वाजत-गाजत आलं जय जय गर्जत आलं

आम्हा गरिबांच्या बोकांडी बसंल

गड्या हे सवराज असलं रं कसलं

(भावार्थ : भाई, ये कैसा स्वराज है, जो बाजे-गाजे के साथ आकर हमारी गर्दन पर सवार हो गया है।)

आज़ादी मिलने के बाद लगा था कि परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई जनता कुछ हद तक आज़ाद हुई है, मगर महसूस किया गया कि अभी भी बेड़ियाँ पूरी तरह नहीं टूटी हैं। कुछ लोगों का मानना था कि इसके विपरीत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जीवनयापन ज़्यादा मुश्किल हो गया था। गवाणकर के गीतों में इस बात की पड़ताल मिलती है। सामान्य जनता को दिया गया धोखा लोकशाहिरों द्वारा अपने गीतों और नाटकों के माध्यम से उजागर किया गया है।

हालाँकि गवाणकर ने अल्प मात्रा में साहित्य रचा; परंतु वह चिरंतन है। ‘काई चालंना गा’ (कुछ नहीं चलेगा) वगनाट्य में शाहीर गवाणकर ने गाँवों में बसनेवाले किसानों के दुख-दर्द को वाणी दी है। इसके कथानक में दिखाया गया है कि अपना पेट पालने के लिए मेहनत करने वाला किसान किस तरह महाजन-साहूकार द्वारा शोषित हो रहा है! शाहीर गवाणकर का समूचा जीवन मेहनतकश वर्ग के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण ही ‘काई चालंना गा’ लोकनाट्य बहुत कुछ कह जाता है। उनके पोवाडों का संग्रह ‘स्वर्गलोकचा बातमीदार’ (स्वर्गलोक का संवाददाता) अक्टूबर 1950 में प्रकाशित हुआ। इस पोवाडे में ‘नारद’ के माध्यम से आज़ादी के बाद के भारत का विहंगावलोकन किया गया है।

स्वर्गलोकावर अगाध घडती चमत्कार नाना

एक त्यातला ऐकून घ्यावा विनंती सकलांना

रंभा, किन्नर, यक्ष, मुनीवर सभेमधी होते

स्वर्ग सुना भासला सुरेंद्रा, नारद मुनी नव्हते

(भावार्थ : स्वर्गलोक में अनेक प्रकार के चमत्कार घटित होते रहते हैं। सब से बिनती है कि उनमें से एक की कथा सुन लें। इंद्र-सभा में रंभा अप्सरा, यक्ष-किन्नर और सभी मुनिगण उपस्थित थे, मगर इंद्र को स्वर्ग सूना मालूम दे रहा था क्योंकि वहाँ नारद मुनि उपस्थित नहीं थे।)

शाहीर गवाणकर ने इस पोवाडे में किसान-मज़दूरों के दुख-दर्द को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने पौराणिक कथा का आधार लेकर ‘नारदमुनि’ नामक पात्र के माध्यम से सामान्य जनता की व्यथा को उजागर किया है। गवाणकर की विशेषता थी कि उनकी शाहिरी में बहुत सरल, सहज, स्वाभाविक तरीके से, मार्मिकता के साथ प्रस्तुतीकरण किया जाता था। शाहिरी परम्परा के अध्येता डॉ. माधव पोतदार ने कहा है, ‘‘शाहीर द. ना. गवाणकर का पोवाडा बहुत सूक्ष्म और तेज़ निगाहों से यथार्थ प्रस्तुत करने वाला वास्तविक लोकनाट्य है।’’ इसे लोकनाट्य क्यों कहा जाना चाहिए? क्योंकि इसमें लोकनाट्य की विशेषताएँ दिखाई देती हैं। लोकनाट्य में लोक-जीवन का करुण संघर्ष दिखाया जाता है; उसे दिखाने के लिए उपहास और हास्य-व्यंग्य के अनूठे उपकरण का प्रयोग किया जाता है। लोकनाट्य में हास्य-व्यंग्य बहुतायत से पाया जाता है और प्रायः यह स्वतःस्फूर्त तरीके से व्यक्त होता है। इस पोवाडा सदृश्य लोकनाट्य में गवाणकर ने उपहास को एक प्रमुख उपकरण बनाया है। भले ही उसका नाता लोकनाट्य की प्रकृति से जुड़ा हुआ है, परंतु यहाँ उसका आधार पूरी तरह बदला हुआ है। पुराणों का आधार महज़ भोजन में किसी चटनी की तरह किया गया है।

‘नेता की कव्वाली’ में शाहीर गवाणकर तत्कालीन महाराष्ट्र के नेताओं की वास्तविकता का हूबहू चित्रण करते हैं,

वा, पुढारी महाराष्ट्राचे भले बहाद्दर, भले भले

आम्हा लाभले बहुरूपी, बहुगुणी बहाद्दर, भले भले

(भावार्थ : वाह! महाराष्ट्र के नेता तो बड़े महान हैं! वाह वाह ! उनके रूप में हमें बहुरूपिया, बहुगुणिया महान नेता मिले हैं। वाह वाह!)

इस कव्वाली के अंत में शाहीर गवाणकर कहते हैं,

विजयी करण्या द्विभाषिकाला

स्वार घोडयावर झाले भले।

(भावार्थ : नेतागण किस तरह अपने राज्य का बँटवारा दो भाषाओं के आधार पर दो भागों में करने के लिए (घोड़े पर सवार हो गए हैं) तैयार हो गए हैं!)

शाहीर गवाणकर की शाहिरी में मध्यवर्ग, किसान और कामगार जीवन की यथार्थ झलकियाँ प्रस्तुत हुई हैं। उनका एक गीत ‘धरतीची आम्ही लेकरं’ (धरती की संतानें हैं हम) अत्यंत लोकप्रिय था। एकदम सीधे-सादे, सरल-सहज लहज़े में लिखे इस गीत में कहा गया था कि, हम सब इसी धरती की संतानें हैं। अनेक जाति-धर्म के लोग होने के बावजूद हम सब एक हैं।

धरतीची आम्ही लेकरं भाग्यवान

धरतीची आम्ही लेकरं

शेतावर जाऊ या, सांगाती गाऊ या

रानीवनी गाती जशी रानपाखरं।

(भावार्थ : हम सब धरती की भाग्यशाली संतानें हैं। चलो, खेतों पर जाते हैं, एक साथ गाते हैं; जिस तरह जंगल के पेड़ों पर जंगली पंछी गाते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। सभी पंछियों की चहचहाहट एक साथ मिलकर मधुर ध्वनि पैदा करती है।)

इस तरह शाहीर गवाणकर अपनी रचनाओं में एकता और समानता का विचार प्रस्तुत करते थे। जातिवाद जैसे भेदभावों को त्यागने की बात करते थे। उनकी दृष्टि जीवन में बदलाव लाने की दृष्टि थी।

द. ना. गवाणकर अपने काव्य के माध्यम से क्रांति का, बदलाव का, परिवर्तन का विचार फैला रहे थे क्योंकि उनकी आम जनता के प्रति प्रतिबद्धता से ही उनके गीत और समूचा साहित्य आकार लेता था। वे इसके माध्यम से जन-चेतना जागृत करना चाहते थे। उन्होंने ‘धरती की संतानों’ को अपने काव्य के माध्यम से एकता के लिए, एकजुट होने के लिए आवाहन किया; वे लोगों में समसामयिक चुनौतियों का सामना करने की ताक़त पैदा करना चाहते थे। उनके कवि-मन में यह अदम्य चाह थी कि लोगों का दिल-दिमाग़ बदले। इसीलिए उनके समूचे काव्य में बदलाव के लिए करुणा, बेचैनी और आग्रह दिखाई देता है। शाहीर गवाणकर की समस्त रचनाएँ सच्चे अर्थों में सामाजिक प्रतिबद्धता से उपजी रचनाएँ हैं। शाहीर गवाणकर ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल शाहिरी के लिए समर्पित कर दिये, मगर अफ़सोस इस बात का है कि इस उच्च शिक्षित शाहीर के लेखन और कार्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया।

वे एक प्रयोगवादी शाहीर थे। उन्होंने शाहिरी के अनेक प्रकारों को अपनाया। उन्हें शाहिरी परम्परा का पूरा ज्ञान था। उनकी विशेषता थी शानदार बुलंद आवाज़ और प्रभावशाली प्रस्तुति। गवाणकर की शाहिरी सिर्फ लोगों का मनोरंजन करते हुए वर्णन या उपहास ही नहीं करती थी, बल्कि लोगों की संघर्ष-शक्ति को जागृत करती थी। महाराष्ट्र की शाहिरी-परम्परा में यह उनका मौलिक योगदान रहा है।

(महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका 373, जनवरी-मार्च 2021 से साभार। डॉ पूजा पराग सामंत से प्राप्त। सभी फोटो पूजा जी की उपर्युक्त सद्यःप्रकाशित किताब से साभार लिए गए हैं।)

ज़रूरी जानकारी