(इप्टा के संस्थापक नृत्य-निर्देशक शांति बर्धन के साथ छाया की तरह रहने वाली और अपनी किशोरावस्था और युवावस्था में बहुत साहसी और सक्रिय रही गुल बर्धन ने शांति बर्धन की मृत्यु के बाद लिटिल बैले ट्रुप को लगभग 60 वर्षों तक न केवल सक्रिय रखा, बल्कि उसे कलात्मक ऊँचाइयों तक ले जाते हुए देश-विदेश के कोने-कोने में विशिष्ट भारतीय बैले शैली में रचे-बसे रंगकर्म को पहुँचाया। मुंबई के गुजराती परिवार में जन्मी, शांति बर्धन की यह शिष्या, बाद में उनकी जीवनसाथी बनीं और उनकी मृत्यु के बाद उनके कामों को निरंतर आगे बढ़ाते रहीं। उन्होंने शांति बर्धन के व्यक्तित्व-कृतित्व पर केंद्रित ‘रिदम इंकॉरनेट’ नामक पुस्तक सम्पादित की है। यह पुस्तक अभिनव प्रकाशन से 1992 में प्रकाशित हुई। हालाँकि वर्तमान में यह अनुपलब्ध है। इन समर्पित और प्रतिबद्ध रंगकर्मियों को शत-शत नमन…।

सन् 2002 में ‘रामायण’ के प्रदर्शन के लिए गुल बर्धन रायगढ़ आई थीं, उस समय इप्टा रायगढ़ के सदस्यों – अजय, उषा और सुगीता ने उनसे बहुत उत्सुक होकर बातचीत की थी, इसे 2004 में ‘रंगकर्म’ के साक्षात्कार अंक में प्रकाशित तथा 2015 के अंक में पुनर्प्रकाशित किया गया था। आज गुल दी जैसे व्यक्तियों का मिलना दुर्लभ है।

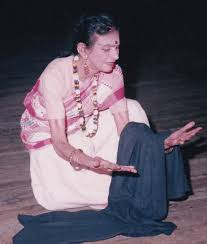

2002 में जब गुल बर्धन (10 नवम्बर 2010 को 82 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई) से पहली बार मुलाक़ात हुई थी, वे ‘चेनस्मोकर’ थीं। उन्हें बहुत खाँसी थी। उन्हें सुगीता ने अदरक और गुड गर्म कर खिलाया तो उन्हें थोड़ा आराम मिला। दोपहर को लगभग हमारी दो घंटे तक उनसे बात होती रही। हमें इप्टा के आरंभिक दिनों को लेकर बहुत उत्सुकता थी। हम उनसे तमाम सवाल पूछते रहे और वे बिना किसी पर्दे के जवाब देती रहीं। रात में ‘रामायण’ का मंचन था। वे राम की भूमिका में होती थीं। 73 वर्ष की उम्र में भी लगभग दो घंटे के बैले में वे बिना किसी रुकावट के मूवमेंट करती रहतीं थीं। रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप के मंचन देखना अपने-आप को कलात्मक सौंदर्य और भारतीय संस्कृति की भव्यता से रूबरू कराना होता था। दूसरे दिन उन्होंने ‘पंचतंत्र किया था।

लिटिल बैले ट्रूप (बाद में इसका नाम रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप हो गया था) की प्रस्तुतियों में शांति बर्धन ने कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टीज़, म्यूजिक, डांस, मूवमेंट्स का जो डिज़ाइन तैयार किया था, गुल दी ने उनकी प्रस्तुतियों को बिलकुल नहीं बदला था। ये समूची सामग्री कई बक्सों में लाई जाती थी। 1952-53 में बनाई गई तमाम सामग्री दीदी बहुत ऐतिहयात से बक्से से बाहर निकालकर कलाकारों को देतीं और प्रदर्शन के बाद उसी तरह सम्हालकर वापस बक्सों में रखी जाती। दीदी ने बताया था कि अगर कहीं खुले में मंचन होता है, तब उनकी पहली शर्त होती है कि अगर बारिश की एक बूँद भी गिरी तो वे प्रदर्शन रोक देंगे। हाथ से बनाए गए कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टीज़ उनके लिए अनमोल थे । उस समय तक इन बैलेज़ का रिकॉर्डेड म्यूजिक कैसेट्स में था। यह भी शांति बर्धन द्वारा तैयार करवाया हुआ ही था। पहले यह म्यूजिक सोलह संगीतकारों द्वारा मंच पर बैठकर लाइव बजाया जाता था। इप्टा के सेंट्रल कल्चरल ट्रूप के अनेक साथियों द्वारा लिखे गए संस्मरणों में इन नृत्य-संरचनाओं, इनके कॉस्ट्यूम्स और प्रॉपर्टीज़ के वर्णन हमने पढ़े थे, उन्हें अपनी आँखों से देखना, छूकर उनका टेक्स्चर महसूस करना, उसपर चित्रित चित्रों और अद्भुत रंग-संयोजन को मंच पर नृत्य-मुद्राओं के साथ देखना – वाक़ई अविस्मरणीय अनुभव था।

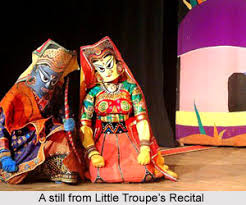

लिटिल बैले ट्रूप का ‘रामायण’ मानव-कठपुतली कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया एक ऐसा खूबसूरत नृत्य-नाट्य है, जिसमें शांति बर्धन ने रामकथा को किसी भी प्रकार की दिव्यता या अलौकिकता से परे एक मानवीय कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कठपुतली थिएटर की तर्ज़ पर कठपुतली जैसे चौकोर मुखौटे पहने नर्तकों द्वारा कठपुतलियों की तरह देह-भाषा अपनाकर किया जाने वाला असाधारण नृत्य-नाट्य है, जिसकी नींव इप्टा में 1945 के आसपास शांति बर्धन, अप्पुनिकर्ता तथा चित्तोप्रसाद के संयुक्त कला-सृजन पर डली थी। इस सृजन में देश के विभिन्न प्रदेशों से आए अन्य कलाकारों का भी योगदान रहा है।

इप्टा के दस्तावेज़ीकरण के अभियान में गुल बर्धन का यह साक्षात्कार तत्कालीन कई परिस्थितियों और तथ्यों से रूबरू करवाता है। उस समय की अनेक घटनाओं का वर्णन-विवरण विभिन्न कलाकारों ने भिन्न-भिन्न तरीक़े से प्रस्तुत किया है। सबके अपने व्यक्तिगत अनुभव, स्मृतियाँ और तत्कालीन घटनाओं के कोलाज से इप्टा के उन आरंभिक वर्षों की एक काफ़ी साफ़ तस्वीर तो बनती ही है। साथ ही उस समय जुड़े हुए अनेक कलाकार, जिन्होंने इप्टा की समृद्ध कलात्मक प्रस्तुतियों की ऐतिहासिक नींव डाली, मगर बाद में अनेक राजनैतिक या व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने अपने-अपने पृथक सांस्कृतिक दल बना लिए और अपने-अपने तरीक़े से काम करते रहे, उनका विस्तृत विवरण जानना-समझना भारत की समृद्ध जनवादी सांस्कृतिक परंपरा के विकास को समझना है। इस दस्तावेज़ीकरण का यही उद्देश्य भी है।

फोटो गूगल, ‘यादघर : एक संस्मरण-वृत्त’ तथा लिटिल बैले ट्रूप की वेबसाइट से साभार लिए गए हैं।)

सवाल : हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि हम इप्टा के संस्थापक सदस्य से आज के इस दौर में रूबरू हो रहे हैं। उस वक्त जो सांस्कृतिक आंदोलन चला था, उसका ज़िक्र हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है या अपने वरिष्ठ साथियों से सुना है। इसलिए दीदी, आपको अपने सामने पाकर हम सब बहुत रोमांचित महसूस कर रहे हैं। आप अपनी तिहत्तर साल की उम्र में भी पूरे दम-ख़म के साथ, अनुशासन और कलात्मकता के साथ अपना ग्रुप चला रही हैं। शुरु से बताइये कि लिटिल बैले ट्रुप की स्थापना कैसे हुई और आप इस सांस्कृतिक आंदोलन से कैसे जुड़ीं?

जवाब : उस वक्त एक रिवोल्युशनरी असर था देश में, उससे मैं बहुत प्रभावित थी। मैं भी उसमें काम करना चाहती थी। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ, हम जो चाहते थे, करते थे। हम स्कूल की पत्रिका भी निकालते थे। स्कूल में हमारी बड़ी संगठित इकाई थी। हम सिर्फ तीन लड़कियाँ थीं, बाकी सब लड़के। मगर जो हम डिसाइड करती थीं, सब मानते थे। किसी भी बात पर जब स्कूल की अथॉरिटी (जो तब अंग्रेज़ों की थी) कहती कि यह नहीं होगा। हम कहते थे – ‘होगा’ और हम स्कूल की खिड़कियों से बाहर कूद जाते थे – पूरा स्कूल कूद जाता था – यह यूनिटी थी स्टूडेन्ट्स में। इसके अलावा मैं पढ़ाई में अच्छी थी, हमशा फर्स्ट आती थी। हमारे जो टीचर्स अच्छे थे, उनकी हम बहुत सेवा किया करते थे और जो बेवकूफ़ और बुद्धू थे, उनका मज़ाक भी उड़ाते थे।

सवाल : दीदी, उस दिन आप बता रही थीं कि जब आप इप्टा के सेन्ट्रल कल्चरल स्क्वाड में थीं तो सिर्फ चौदह साल की थीं। तो क्या उस उम्र में आपका वैचारिक झुकाव वामपंथ की ओर हो गया था? आप सेन्ट्रल स्क्वाड के लोगों से कब और कहाँ मिलीं?

जवाब : उन दिनों हम एकदम यंग थे, स्कूल में पढ़ते थे आठवीं-नवीं क्लास में। स्टूडेन्ट मूवमेंट थी हमारे स्कूल में। इसी स्टूडेन्ट मूवमेंट से हम पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे थे। वर्किंग क्लास, ट्रेड यूनियन, किसान मूवमेंट में जाने लगे थे। धीरे-धीरे एक से दो, दो से तीन बढ़ते गए। 1942 के अकाल के बाद शांतिवर्द्धन ने ‘भूखा है बंगाल’ प्रोड्यूस किया। उस समय कोई तैयार आर्टिस्ट तो थे नहीं, सब सिर्फ उत्साह के कारण जुड़े थे। हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कलाकारों को लेकर शांति दा ने ‘भूखा है बंगाल’ के माध्यम से काफी पैसा जमा किया। यह इप्टा की शुरुआत थी, शांतिवर्द्धन के प्रयास से।

सवाल : क्या इप्टा की स्थापना उसी समय हो गई थी?

जवाब : तब इप्टा जस्ट शुरु हो रही थी, वह उसका आधार था। पार्टी ने तब रियलाइज़ किया कि कल्चरल मूवमेंट होनी चाहिए और सेन्ट्रल स्क्वाड नाम का संगठन बनाया। इसे कम्युनिस्ट पार्टी फाइनेन्स करती थी। उसका ऑर्गेनाइज़ेशनल फॉर्म इप्टा का था। तब इप्टा में थे अब्बास और बहुत सारे लोग। इसमें प्रोग्रेसिव राइटर्स भी थे – सरदार जाफरी, कैफ़ी आज़मी, किशन कुमार वगैरह।

सवाल : दीदी, तब सेन्ट्रल स्क्वाड में कितने लोग थे? आप सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थीं?

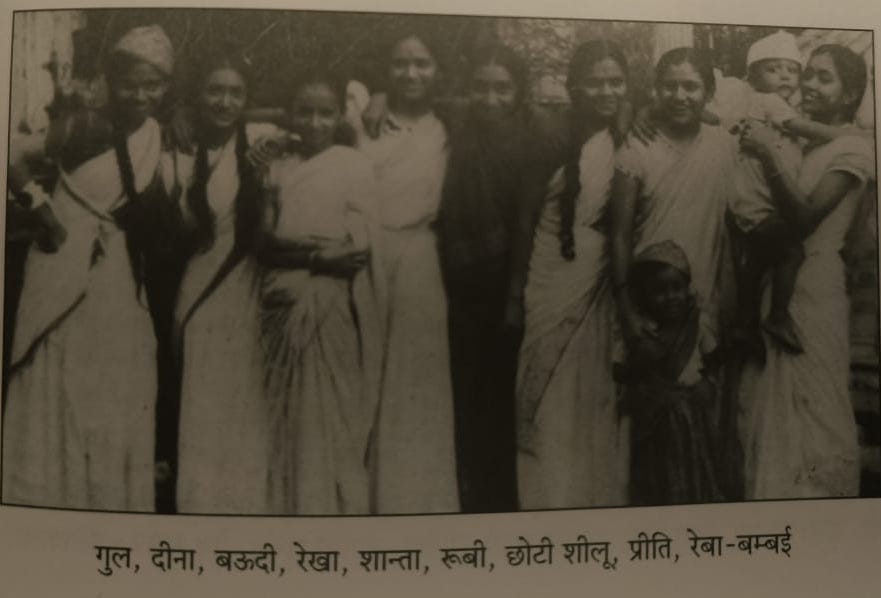

जवाब : शुरु में हम लोग बहुत लोग नहीं थे। लड़कियाँ छै-सात थीं और चार-पाँच लड़के थे। बाद में कई अलग-अलग जगहों से आते चले गए। मेरे साथ थीं – शांता गांधी, दीना पाठक, रूबी दत्त, रेखा जैन, बस…, लड़कियाँ हम इतनी ही थीं। लड़कों में थे – केरल से अपुनिक्कर, प्रेम धवन, नागेश। पहले ये तीन थे, बाद में केरल से और एक लड़का आ गया था – गंगाधरन।

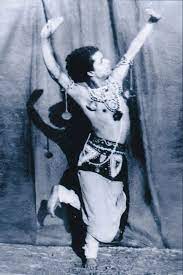

सवाल : तो यह पहला ग्रुप शांति बर्धन जी ने बनाया था। क्या शांति दा सिर्फ डायरेक्टर थे या स्वयं भी अभिनय और नृत्य करते थे?

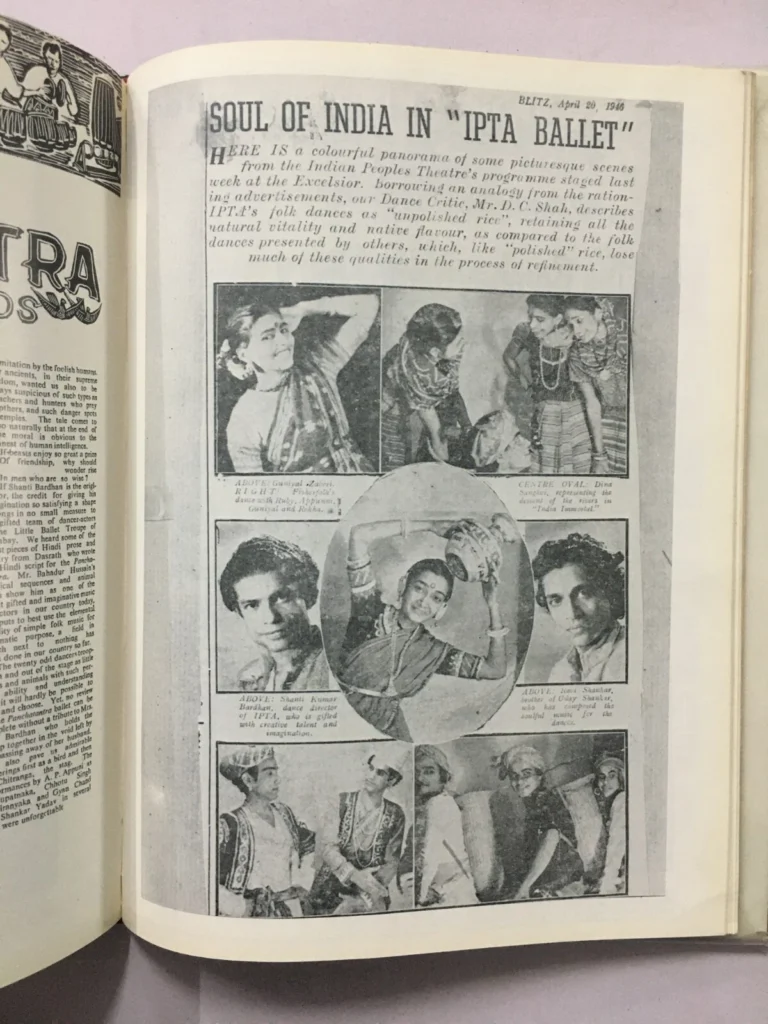

जवाब : खुद डांस भी करते थे और डायरेक्ट भी करते थे। हुआ ये, कि जब अल्मोड़ा सेंटर बंद हो गया उदयशंकर का, तो ये लोग बम्बई आ गए थे। उत्तर प्रदेश के अच्छे लेखक थे पी.सी.जोशी, वे भी अल्मोड़ा के थे। उनके साथ बातचीत हुई और तय हुआ कि वे हमारे साथ काम करेंगे। तो अवनीन्द्र दासगुप्त, शांति दा और बाद में नरेन्द्र शर्मा और सचिन भी जुड़े। 1946 में रविशंकर भी जुड़े। इस तरह लोग धीरे-धीरे जुड़ते चले गए और संगठन प्रोफेशनल शेप लेने लगा। सन् 1945 में कलकत्ता में ‘स्पिरिट ऑफ इंडिया’ हुआ। 1946 में ‘इंडिया इम्मॉर्टल’ हुआ। यहीं से पार्टी के साथ मतभेद शुरु हुए। पार्टी ने जो थीम दी थी, शांति दा ने उसका विरोध शुरु किया कि हम ‘टू नेशन्स थ्योरी’ पर विश्वास नहीं करते। उस समय सेन्ट्रल स्क्वाड में बहुत से बाहर के लीडर्स भी आते थे, जिनसे हमारी चर्चा होती थी। बर्मा से और अन्य देशों से भी लोग आते रहते थे। तो हमने तय किया कि हम मेहनत करेंगे और दूसरी स्क्रिप्ट बनाएंगे और ‘टू नेशन्स थ्योरी’ के बदले उसे पार्टी को देंगे।

सवाल : ‘स्पिरिट ऑफ इंडिया’ की थीम क्या थी?

जवाब : यह ट्रेड यूनियन मूवमेंट पर आधारित संक्षिप्त कार्यक्रम था, जिसमें भारत का जो स्पिरिट था कि हाउ टू फाइट अगेन्स्ट अंग्रेज, इसे दिखाया गया था।

सवाल : ‘स्पिरिट ऑफ इंडिया’ के बाद क्या हुआ?

जवाब : ‘इंडिया इम्मॉर्टल’ … 1946 से ही ‘टू नेशन्स थ्योरी’ की अवधारणा पर चर्चा होने लगी थी और हमारा पूरे देश भर का टूर तय हुआ। पहले अहमदाबाद, फिर कलकत्ता, आसनसोल करते-करते कानपुर, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर, फिर दिल्ली और बम्बई। टूर को बहुत सफलता मिली। बहुत से प्रोग्रेसिव राइटर्स और कलाकार इप्टा की इस मूवमेंट के कारण पार्टी के नज़दीक आए। यह पूरे देश में ज़बर्दस्त आंदोलन था। परंतु कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व ऐसा नहीं सोचता था। उसे लगता था कि यह ट्रूप बहुत महंगा है, सफेद हाथी है और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। एक मराठी ग्रुप भी था, जो किसी भी गाँव में जाकर पोवाड़ा वगैरह गाकर काम करता था और डायरेक्ट प्रोपेगेन्डा करता था। हम लोग डायरेक्ट प्रोपेगेन्डा नहीं करते थे, तो हमें समर्थन नहीं दिया गया। इसलिए 1947 के शुरु में यह डिज़ॉल्व हो गया। कुछ लोग निकल गए – शांति दा, रविशंकर, सचिन, अवनीन्द्र दासगुप्त, नरेन्द्र शर्मा आदि प्रमुख लोग निकल गए और डान्सर्स, म्युज़िशियन्स रह गए। वे भी ग्रुप को अपने-आप चलाने के लिए, काम करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। फिर भी कुछ छोटे आइटम्स तैयार कर कोशिश की गई । ‘कश्मीर’ आदि किया पर उसके आगे करने की क्षमता नहीं थी तो पूरी तरह ग्रुप डिज़ॉल्व हो गया, बिखर गया … कोई कहाँ, कोई कहाँ…। मुझे फ्रेन्ड्स ऑफ सोवियत यूनियन में भेज दिया गया। उस समय सरोजिनी नायडू की छोटी बहन सुहासिनी जंभेकर वहाँ थीं, वे पेंटिंग का काफी काम करती थीं। मैं उनके साथ प्रदर्शनी का काम करने लगी। वहाँ यह तय हुआ कि मुझे प्रथम यूथ फेस्टिवल में प्राग भेजा जाएगा। यह बात सन् 1947 की है। हम ‘माय कन्ट्री माय पीपल’ प्रदर्शनी लेकर जा रहे थे। उस वक्त तक हम अंग्रेज़ों के अधीन थे इसलिए मेरा पासपोर्ट सिर्फ कॉमनवेल्थ कन्ट्रीज़ के लिए बना, उससे मैं प्राग नहीं जा सकती थी। सोचा था कि कैसे भी लंडन पहुँच जाएँ, फिर रास्ता खोजेंगे। पर लंडन में प्लेन लैंड होने से कुछ ही देर पहले हमारी प्रदर्शनी जब्त कर ली गई। अब क्या करेंगे? खैर, उतरकर भारत के कमिश्नर कृष्णा मेनन के पास पहुँचे, उनको बताया, सुनकर बोले कि ‘‘सस्ते वाले होटल में आठ दिन रूक जाओ, पासपोर्ट और प्रदर्शनी वापस मिल जाएगी। तब तक घूमो-फिरो।’’ हम वहाँ रहे और सातवें दिन हमारा वर्ल्ड पासपोर्ट बन गया। वहाँ से हम पहुँचे प्राग, वहाँ प्रदर्शनी लगाई। उस वक्त मैं सिर्फ सत्रह वर्ष की थी।

सवाल : प्रदर्शनी में क्या-क्या था?

जवाब : इसमें भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बारे में चार्ट्स थे – यही टोटल थीम थी। तो इस तरह हमने प्रदर्शनी लगाई, जो काफी पापुलर हुई। बहुत से लंडन में रहने वाले इंडियन स्टुडेन्ट्स भी आए थे। प्रदर्शनी खत्म होने पर वहाँ सेकेन्ड इंटरनेशनल ब्रिगेड फॉर्म हुई, जिसमें मैंने भाग लिया। इसके अंतर्गत पूर्वी योरोप में काम करना था, जो द्वितीय विश्वयुद्ध में बिल्कुल खत्म हो गया था। इस तरह छै महीने युगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, रोमानिया में रही, वहाँ काम किया। मैं जब यहाँ वापस आई, उस वक्त साबरमती जेल के अंदर अपने जो कॉमरेड्स थे, उन पर लाठीचार्ज वगैरह बहुत कुछ हुआ था, उसके खिलाफ बहुत से कॉमरेड्स जुटे हुए थे। प्रोटेस्ट हुआ। इसमें बॉम्बे कामगार यूनियन की ओर से के. माउथ ने इन्क्वायरी की कि जेल में यह सब नहीं हो सकता, यह कानून के ख़िलाफ़ था। बहुत बड़ा जुलूस निकला। हालाँकि मैं जुलूस में नहीं थी, पर मेडिकल बैग लेकर चली थी। लोग मानकर चल रहे थे कि तूफान होगा, गोलाबारी होगी, सब कुछ होगा तब मेडिकल एड लगेगी। ऑर्थर रोड पुलिस स्टेशन के सामने जुलूस के पहुँचते ही अचानक फायरिंग हुई और बहुत से लोगों को सी.आय.डी. ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। रात भर हम लॉक-अप में रहे। ऑर्थर रोड पुलिस स्टेशन के सामने हमने सुबह ‘हाय हाय’ के नारे लगाए। हमने पहले ही तय कर लिया था कि जेल में हम हड़ताल करेंगे। मिसेस चारी हमें कुछ देने आई थीं। उन्हें भी पकड़ लिया गया। पूरा एक साल जेल में रहे। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले मेरी पिटिशन फाइल की, पर हार गए। इसके बाद दूसरे कॉमरेड्स की की, तो जीत गए। इसके बाद मेरे अलावा सब लोग रिलिव हो गए, मैं अकेले रह गई। सन् 1951 में जस्टिस चावड़ा की स्पेशल बेंच में मेरी केस चली और तब मैं जेल से बाहर आई।

जेल में लगातार सोचते रहते थे कि छूटने के बाद क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जेल में किताबें पढ़ते रहे। जेल के अंदर हमने अच्छी लाइब्रेरी बना डाली थी। हम किताबें स्मगल करते थे। तो इस तरह लड़ाई चलती रही। मैंने जेल में ही तय कर लिया था कि अब कल्चरल मूवमेंट में ही लौटना है। तो छूटने के बाद बम्बई में जो छोटे-छोटे ग्रुप थे, उनके साथ काम करने लगी। सन् 1951 के अंत में पता चला कि शांति दा कसौली सेनेटोरियम से बम्बई आए हुए हैं। मैं उनको देखने गई और एकदम हैरान रह गई कि बाल एकदम सफाचट, वर्ना उनके बहुत घने बाल थे। पेट एकदम बड़ा, पीले कपड़े पहनकर लेटे हुए थे। मैंने कहा – ‘‘ये क्या?’’ तो हँसकर कहने लगे – ‘‘बस, अब साधु हो गए … सब खतम। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर धीरे-धीरे उन्हें किताबें पढ़कर सुनाने लगी और कल्चरल मूवमेंट में वापस ले आई। मैं समझाती कि कलाकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह स्वयं निर्णय ले कि वह विश्राम ले ले या सन्यास ले! उनका कहना था कि अब क्या है हमारे पास? क्या काम करेंगे? न हैं आर्टिस्ट, न पैसा, न कुछ। तो मैंने कहा कि आप तैयार तो हो जाइये, हम सब जमा कर लेंगे। आखिर हमने शुरु किया। मेरा एक कॉन्टेक्ट था बम्बई में, उसको मैं जितना भी प्रोग्रेसिव लिटरेचर प्रोड्यूस होता था, देती थी। यूँ तो बिज़नेसमैन थे, उनसे मैंने रिहर्सल के लिए जगह मांगी। उन्होंने हमें मछुआरों के गाँव, ट्रॉम्बे में जगह दी। वहाँ के राम मंदिर की प्रॉपर्टी थी – एक बहुत बड़ा हॉल और पाँच-छै कमरे थे। यह जगह छै महीने के लिए इस शर्त पर मिली थी कि वहाँ मांसाहारी खाना नहीं बनेगा। हमने अपने पुराने साथियों के पते ढूँढ़कर चिट्ठियाँ लिखीं। मद्रास से अपूदा, जो फोटोग्राफर थे, कलकत्ते से दशरथलाल, जो कवि और लेखक थे, आ गए। धीरे-धीरे और भी लोग जमा कर लिए हमने – कुछ पुराने, कुछ नए। नीरा गुजरात की बागड़ी ट्राइब के दो-तीन लड़के-लड़कियों को ले आई। तो इस तरह काम शुरु हुआ। अब पैसा भी तो चाहिए इतने आदमियों के खाने-रहने के लिए। तो एक फुटबॉल टीम थी इंडिया कल्चरल लीग नाम की, उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे लिए लाइफ मेंबर बनाइये। वे हमें सिर्फ कुछ पैसे देते थे और कुछ नहीं। हमारा पूरा दिन खराब हो जाए! आपको इन विचित्र संबंधों पर आश्चर्य होगा। हमने अम्बूभाई से चर्चा की कि यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें अपने काम के लिए तो समय ही नहीं मिलता। तो उन्होंने मुझे पहला प्रोडक्शन तैयार होने तक पाँच हजार रूपये महीना देना स्वीकार किया। इसके बाद हमने इंडिया कल्चरल लीग से नाता तोड़ा और 1952 में लिटिल बैले ट्रूप बना लिया।

सवाल : लिटिल बैले ट्रुप का काम आगे कैसे बढ़ा? इसे इतना कलात्मक विस्तार कब मिला?

जवाब : हमने सब कुछ बड़ी किफायत से और सोच-समझकर तैयार किया। मैंने खुद दुकान में जाकर सारे ड्रम्स, बड़ा नगाड़ा, छोटा नगाड़ा, मीडियम नगाड़ा, तासा, दुग्गी, तरंग सब कुछ बनवाया। इन्स्ट्रूमेंट्स तो सारे यहाँ बन गए, अब रहा सवाल कॉस्ट्यूम का, तो ऐसे ही पैसा जमा कर मैं गई अहमदाबाद और वहाँ रानी का हजीरा और राजा का हजीरा दो जगहें हैं, जहाँ कॉस्ट्यूम का सारा सामान मिल जाता है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हजार रूपये में मैं खूब ढेर सारा सामान ले आई। हम घर में काम करते रहे। फिर मास्क का सवाल आया कि कौनसा मास्क? अपूदा जितनी भी डिज़ाइन बनाते, शांति दा को पसंद न आती। आखिर में, मेरी एक कज़िन है प्रभा, वह एक दिन शाम को आई मिनिएचर पेंटिंग लेकर, उसे देखकर लगा कि समस्या सुलझ गई। उसे शांति दा को दिखाया तो उन्होंने कहा – ‘‘आइ लाइक इट! अपू, कल ऐसा स्क्वेयर मास्क बनाओ। अपूदा ने एक मास्क बनाया, उन्हें पसंद आया और हम सब मास्क बनाने में जुट गए। उस ज़माने में ‘सोवियत वूमन’ पत्रिका आती थी। उसकी पैकिंग में बहुत अच्छा कार्डबोर्ड आता था। हमने अपने सभी दोस्तों से कार्डबोर्ड मँगवा लिए। करीब सौ कार्डबोर्ड जमा हो गए। फिर लोगों से कहा कि पुरानी साड़ी-धोती दे दो, क्योंकि नए कपड़े में वह सॉफ्टनेस नहीं होती। पुरानी साड़ी को पेस्ट करने में फर्क आता है। तो उसको लगाकर, सिलकर सारे मास्क बने। वहाँ हमने खुद ने डाइंग फैक्ट्री शुरु कर दी थी, चित्तूप्रसाद ने सिखाया था डाइंग-पेंटिंग। वे कॉस्ट्यूम भी करते थे। जितने भी रॉयल कॉस्ट्यूम थे, वे सेट क्लॉथ को डाइ करके बने थे, जो कल आपने ‘रामायण’ में देखे थे।

सवाल : क्या वे सारे कॉस्ट्यूम उसी समय के हैं?

जवाब : एवरीथिंग… कॉस्ट्यूम, म्युज़िक, मास्क भी तभी के हैं, कैसेट भी वही है। तो पूरी चीज़ें इस तरह बनीं। खूब मेहनत से काम किया और कहना चाहिए कि उसका रिवार्ड भी मिला हमें। हाँ, बीच में फिल्म में भी गए। राजकपूर की एक फिल्म थी – ‘आह’, वह फ्लॉप हो गई थी। उसमें हमारे तीन डांस – रूमाल, बिजलीला और रम्बा थे। इसके बाद हमें पूरे 20-25 शोज़ का कश्मीर का टूर मिला। इससे अच्छी अर्निंग भी हुई। कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, जिनसे मैं लंडन में मिली थी। कहाँ से कहाँ मुलाकात होती है! कश्मीर जाते वक्त हमारे पास गरम कपड़े भी नहीं थे, तो उसी सेट क्लॉथ को अच्छा कलर किया, अच्छा स्टिच किया और ओवरकोट वगैरह बनाए।

सवाल : लिटिल बैले ट्रुप बनने के बाद भी क्या आप लोग ट्रॉम्बे में ही रहते थे?

जवाब : नहीं, ‘रामायण’ का पहला शो होने के बाद हमारा पहला मकान, जो अंधेरी में था, खाली हो गया। मुझे मालूम हुआ तो मैं वहाँ गई कीमत लेकर। तो वे बोले – ‘‘बिलकुल ले लो, हम तो परेशान हो गए हैं, आप लोग ले लीजिए।’’ बिना पैसे लिए हमें दे दिया। काफी बड़ा मकान था।

सवाल : मकान किसका था? क्या आपके माता-पिता का?

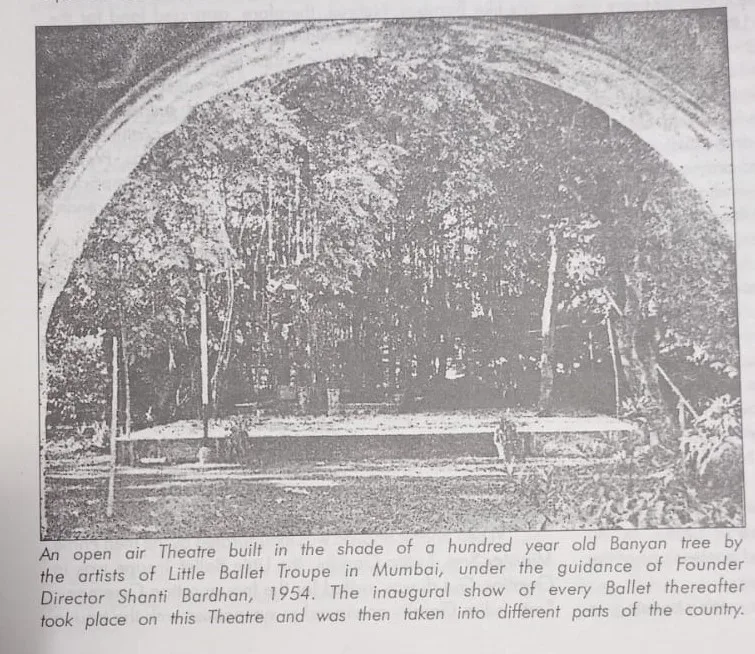

जवाब : नहीं, सेन्ट्रल ट्रुप के वक्त का था। वैसे भी छै महीने से ज़्यादा हो गए थे, वह राम मंदिर वाली जगह खाली करनी ही थी। तो हम सब लोग अंधेरी में आ गए। वही मूल जगह थी शांति दा के काम करने की। लगभग डेढ़ एकड़ का कम्पाउण्ड था उसका। वहाँ एक सौ साल पुराना पेड़ था बड़ का, उसको बीच से फाड़कर एक ताड़ का पेड़ निकला था, जो ऊपर जाकर ही दिखाई देता था, नीचे से नहीं दिखता था। यह बड़ की शाखाओं-प्रशाखाओं से घिरा हुआ था। शांति दा बोले, ‘‘सब लोग मिट्टी लाओ, इधर स्टेज बनाएंगे।’’ तो सन् 1953 में हमने बड़ के सामने बड़ा स्टेज बनाया। बड़ की शाखाओं-प्रशाखाओं के अंदर ग्रीन रूम बनाए। पास में ही इमली और जामुन के पेड़ थे, जो छाँव करते थे। उसमें से और बड़ में से पूरी लाइट आती थी, लाइट का सोर्स नहीं दिखता था। बहुत खूबसूरत थियेटर था वह। स्टेज बनने के बाद बम्बई में जितने भी नाटक किए, उनका पहला मंचन वहीं होता था। बहुत सारे लोग आते थे देखने के लिए। सामने आंगन था और ऊपर टैरेस, जो बाल्कनी बन जाता था।

सवाल : अभी भी है ये थियेटर?

जवाब : नहीं, थियेटर तो नहीं है, बड़ का पेड़ है, क्योंकि अब वहाँ हिंदुस्तान लीवर की लेबोरेटरीज़ हैं।

सवाल : दीदी, कश्मीर के टूर के बाद क्या हुआ?

जवाब : जब कश्मीर से वापस आए तो शांति दा ने डिसाइड किया कि ‘पंचतंत्र’ करेंगे। वे चिड़िया मारने वाली बंदूक लेकर बाहर बैठ जाते थे। ‘पंचतंत्र’ की रिहर्सल शुरु हुई। न्यू प्रैक्टिस, न्यू मूवमेंट, न्यू स्टाइल, न्यू बॉडी बिल्डअप। अपूदा और मैं कहते थे कि ‘‘पहले करके बता दो।’’ इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। रात में कमरे में तखत पर शांति दा सोते थे और वहीं सामने नीचे मैं सोती थी। वे कभी भी पुकार लेते थे – ‘‘सो गई? उठो न, लो एक सिगरेट जलाओ, तुमको नींद आ रही है।’’ जला दी, तो कहते – ‘‘लो, तुम भी पियो।’’ अकेले सिगरेट कभी नहीं पीते थे। कभी कहते – ‘‘उठो, मैं ताल बजाता हूँ, तुम ऐसी… ऐसी मूवमेंट करो। अच्छा अब सो जाओ।’’ ऐसा कितनी बार रात को उठाया है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट कराया है, मुझे याद नहीं। यह उनकी रचनात्मक प्रकृति थी कि वे कभी आराम नहीं करते थे। हम भी पूरी तरह तैयार रहते थे। उनकी मृत्यु के पहले जानवरों की सभी वरायटी पूरी हो गई थी – हिरण, कछुआ, चूहा … सब हो गया, उनके कैरेक्टर्स, मूवमेंट्स, कॉस्ट्यूम क्या होंगे, क्या लिरिक होगा, सब कुछ हो गया। छोटा मिनिएचर स्टेज बनाकर सब कुछ करते रहे।

तीन सितम्बर 1954 को उनकी मृत्यु हो गई। अब हम क्या करें… प्रोडक्शन आधा हुआ था, आधा बाकी था। लेकिन शांति दा के प्रोडक्शन में हाथ लगाने की हिम्मत न अपूदा में थी, न मुझमें थी और न और किसी में थी। तो क्या करें? थोड़ा पैसा जमा करके सभी हिंदुस्तान के, बांग्ला देश से इधर तक के लोगों को वापस भेज दें? हम सोच में पड़ गए। उसी समय इंदिरा गांधी की छोटी-सी चिट्ठी मुझको मिली – ‘‘बापू वॉन्ट्स टू मीट यू, कम।’’ मैं गई, देखा तो सब कुछ अरेंज था, ब्रेकफास्ट की तैयारी थी। नेहरू जी ने पूछा – बताओ, क्या करना है? मैंने कहा – ‘‘क्या करना है, बस थोड़ा पैसा जमा करके सबकी टिकट कटाकर वापस भेज देंगे।’’ उन्होंने पूछा – ‘‘क्यों, शांति दा ने यही सिखाया है?’’ मैंने कहा – ‘‘नहीं, ये तो नहीं सिखाया।’’ इस पर वे बोले – ‘‘तो काम करो।’’ मैं बोली – ‘‘उनके प्रोडक्शन में काम करने की हमारी हिम्मत नहीं है।’’ नेहरू जी बोले – ‘‘ऐसा कभी नहीं होता है! मिलकर काम करो। प्रोड्यूस करो, कम्प्लीट करो और अगर पूरा नहीं होगा तो अधूरा काम ही लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। पर ग्रुप भंग नहीं होगा। ठीक है? कुछ पैसा चाहिए? कॉस्ट्यूम वगैरह बनाने के लिए कितना लगेगा?’’ मैंने कहा – ‘‘पाँच हजार।’’ तो कहा, ‘‘ले जाओ।’’ मैंने अपनी आवश्यकता से ज़्यादा एक पैसा भी नहीं मांगा। तब मैं आ गई। उस समय मुझे बहुत पैसा मिल सकता था, मगर कहा नहीं। फिर कॉस्ट्यूम वगैरह पूरा किया। पहले कलकत्ते में शो किए, फिर दिल्ली आए। पंडितजी ने आकर शो देखा, कहा – ‘‘क्यों बहुत अच्छा तो हुआ, हुआ कि नहीं काम? अब एक काम करो।’’ हमने कहा – ‘‘ठीक है, करते हैं।’’ उन्होंने हमें सन् ’55 में चाइना टूर पर भेजा। फिर चलती रही गाड़ी। इधर-ऊधर घूमते रहे।

सवाल : तब क्या आप लोगों को व्यक्तिगत पैसा मिलता था? आप लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ कैसे पूरी करते थे?

जवाब : सेन्ट्रल स्क्वाड में हमें पाँच रूपया महीना मिलता था, हम लोग उसी में खुश थे। उसमें सब कुछ हो जाता था। जब छुट्टी होती थी, दिन में तीन सिनेमा देखते थे। अब यह संभव नहीं है। आज आर्टिस्ट को इससे ज़्यादा पैसा चाहिए। उसका अपना परिवार है, उसको मेंटेन करना है। उसकी अपनी आवश्यकताएँ भी बढ़ गई हैं। आज कम से कम तीन हजार रूपये चाहिए। इसलिए अब ग्रो, एडजस्ट, वर्क पहले जैसा नहीं हो सकता, पूरी दुनिया बदल चुकी है। आज आप अच्छे घर में हैं, आप के घर में गैस है, टीवी है, ये है, वो है और आर्टिस्ट के लिए यह सब चाहिए भी, यह जस्टिफाइड है। आर्टिस्ट है मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, ये सोचना गलत है। उनके भी बच्चे हैं, वे भी उन्हें अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। ये तो हमेशा मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक चीज़ें हैं।

सवाल : आपके ग्रुप की वर्तमान और भविष्य की स्थिति के बारे में बताएंगी?

जवाब : चूँकि आप जेनरेशन तैयार करते जाते हैं तो लोगों से एडजस्ट करना ही पड़ता है। जहाँ तक आर्टिस्टिक वर्क की बात है, वह तो मेंटेन होता जाता है। रहा सवाल संगठन का, कि इसका ऑर्गेनाइज़ेशनल स्वरूप कैसे बरकरार रखेंगे, तो वह तो कहना मुश्किल है। यह गोल्डन जुबली के बाद चल पाएगा या बंद हो जाएगा, कहना मुश्किल है क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उसके खिलाफ एडजस्ट करना पड़ता है। अभी देखिए, गिरीश और माधव को तीन हज़ार मिलते हैं पर आज दो या एक बच्चे के साथ तीन हज़ार में गुजारा नहीं हो सकता। क्यों? स्कूल की फीस, कपड़े आदि हैं। पर हम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि सेंटर हमें उतना ही देता है … दस आदमी की ग्रांट, बाकी पैसा हमारे पास नहीं है। बाकी के लोगों के लिए, जिन्हें पन्द्रह सौ देते हैं, इधर-उधर से लाकर जोड़ते हैं। वह पैसा तो हमें कमाना होता है, उनको देने के लिए। आगे जो लोग चलेंगे, वे कितना कर पाएँगे, पता नहीं।

सवाल : ग्रांट तो आप लोगों को बीस लोगों की मिलनी चाहिए थी?

जवाब : हाँ, पहले मिलती थी पर बाद में हमने ही छोड़ दी क्योंकि इसमें ज़्यादा झगड़ा है, ज़्यादा लड़ाई है। प्राविडेंड फंड आदि का झगड़ा चलता है। हमारे यहाँ भी बहुत लड़ाई हुई, अभी भी चल रहे हैं कुछ केस। हमें पता है कि उनकी डिमांड गलत नहीं है पर हम कैसे मेंटेन करें, हम कहाँ से देंगे प्राविडेंड फंड, ग्रेच्युटी? इसलिए हमने आदमी कम कर दिए। जो संतुष्ट रहेंगे, वे रहें। इसलिए जो नहीं करना चाहते, वे चले जाते हैं, दूसरे पार्ट टाइम आ जाते हैं। वैसे भी हमें हमारे काम के लोग कम ही मिल पाते हैं क्योंकि इसमें जो मेहनत है, उसके कारण कम लोग आते हैं। एक ग्रुप चलाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी प्रभात दा भी क्लास लेते हैं, माधव असिस्टेंट कोरियोग्राफर है।

सवाल : दीदी, अभी क्या किसी नए प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है?

जवाब : हाँ, अभी चार महीने से साइमल्टेनियसली रिहर्सल चली – रामायण, पंचतंत्र, अभिमन्यु और भैरवी की, इनके शोज़ हुए। अब नए प्रोडक्शन की तैयारी करनी है, जिसे मल्टीमीडिया में ले जाना है।

(गुल बर्धन के इस साक्षात्कार के बाद लिटिल बैले ट्रूप पर बनाई गई इस डाक्यूमेंट्री को ज़रूर देखना चाहिए। इप्टा की नींव की जो ‘विरासत’ (प्रस्तुति के कथ्य, उसमें अंतर्निहित मूल्य, कलात्मकता, अनुशासन, सामूहिकता और सबसे बड़ी बात – कम्यून की तरह पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना) थी, उसे किस तरह शांति बर्धन और उनकी मृत्यु के बाद गुल बर्धन ने विकसित किया; जिसमें भारत की बहुआयामी संस्कृति और कलात्मकता का अद्भुत मिश्रण है। मेरा मानना है कि इप्टा को इस विरासत को भी आगे ले जाने की ज़रूरत है।)

शिद्दत से अपने काम को आगे ले जाने वाले जज़्बे और हौसले को सलाम !!