(यह लेख सुधी प्रधान द्वारा संपादित अंग्रेज़ी किताब ‘मार्क्सिस्ट कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया’ के खंड एक, रेखा जैन लिखित ‘यादघर : एक संस्मरण-वृत्त’, रेबा रॉय चौधरी की आत्मकथा ‘जीवनेर टाने शिल्पिर टाने’ के मित्रा सेन मजूमदार द्वारा हिन्दी में अनूदित अंश, ‘नया पथ’ के जनवरी-जून 2012 के संयुक्तांक (प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन के 75 साल), चंद्रेश्वर लिखित ‘भारत में सांस्कृतिक आंदोलन’, सहमत द्वारा प्रकाशित राजेंद्र शर्मा द्वारा संपादित ‘इप्टा की यादें’ एवं कुछ शोधपत्रों के विवरणों पर आधारित है। इसका लेखन इप्टा के दस्तावेज़ीकरण के उद्देश्य के तहत किया गया है।

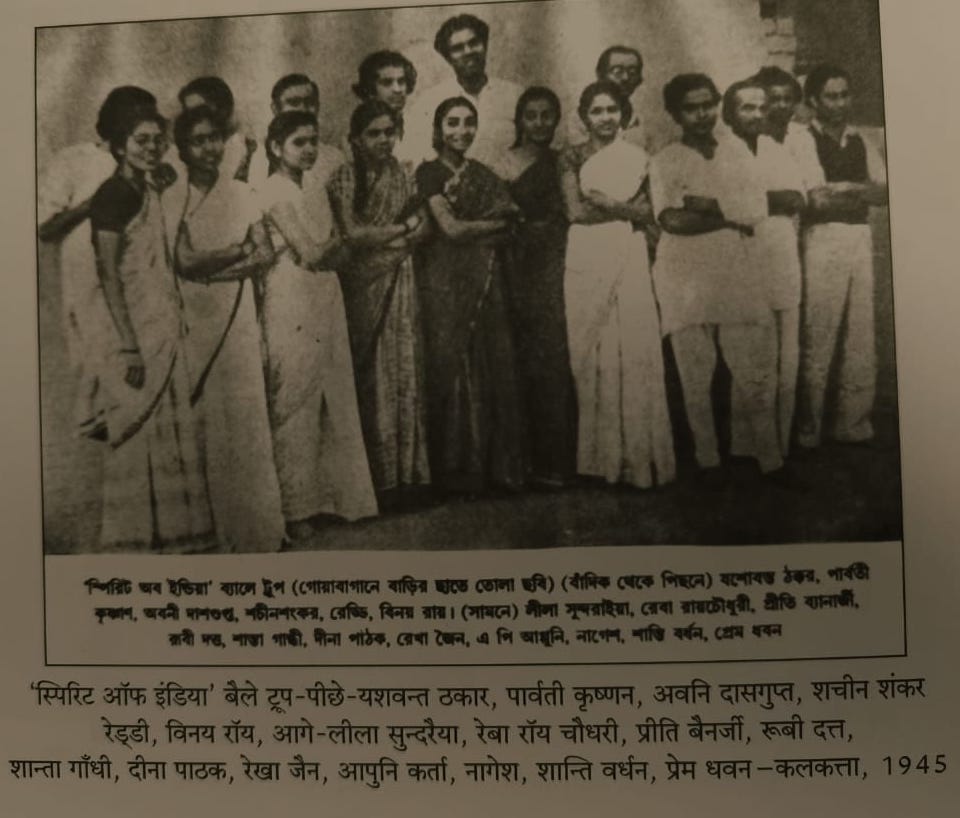

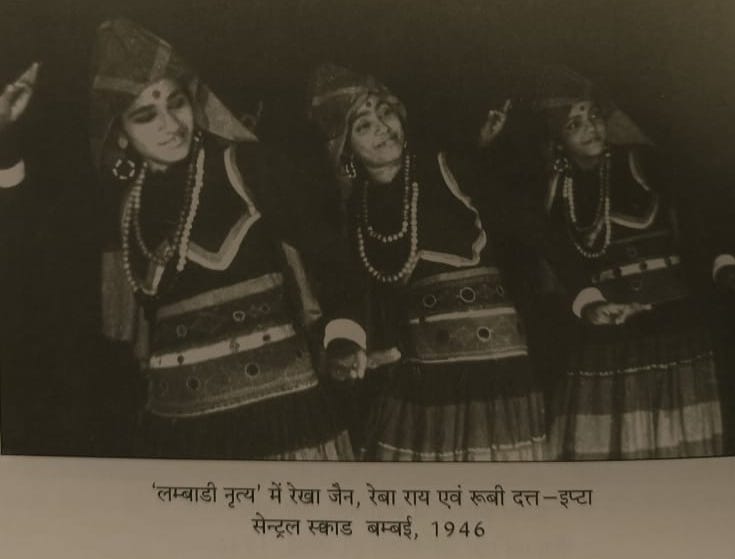

फोटो रेखा जैन की किताब ‘यादघर : एक संस्मरण-वृत्त’ तथा गूगल से साभार।)

कम्युनिस्ट पार्टी की पहल पर 1944 के अंत में एक सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय बैले के माध्यम से लोकनृत्य, लोकगीत और नृत्य-नाटिकाओं का विशेषज्ञों द्वारा बाक़ायदा प्रशिक्षण दिया गया। फ़रवरी 1945 में कलकत्ते में इस सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड का पहला प्रदर्शन हुआ। इस अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया, जिसके पिछले कवर पेज पर सरोजिनी नायडू का संदेश प्रकाशित था। मुखपृष्ठ पर चित्तोप्रसाद का चित्र तथा तीसरे पृष्ठ पर कार्यक्रम-विवरण के साथ ‘पीपल्स थिएटर स्टार्स द पीपल’ अंकित था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जुलाई 1944 में लोकगीतों, लोकनृत्यों तथा लोकसंगीत के अध्ययन, पुनर्जीवन तथा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड के गठन के साथ यह महसूस किया गया कि भारतीय परंपरा के लोक-कलारूपों में जो सामाजिक एकता के मूल्य निहित थे, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते जाते थे, उनके भुलाए जाने के फलस्वरूप हमारी संपन्न सांस्कृतिक विरासत का -हास हो रहा है। अतः अपनी इस विरासत को संरक्षित करने तथा उसमें नए विचारों तथा समसामयिक समस्याओं को पिरोकर जनता के सामने पुनर्प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एक सुनियोजित सांस्कृतिक आंदोलन किया जाना ज़रूरी है। सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड में बुद्धिजीवियों के अलावा समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए थे। इनमें देशभक्ति के जज़्बे के साथ मज़दूर, किसान, विद्यार्थी और पढ़े-लिखे कलाकार सम्मिलित हुए थे। देश के विभिन्न हिस्से – बंबई, मालाबार, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, बंगाल आदि प्रदेशों के कलाकारों ने इसमें सहभागिता निभाई थी। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कार्यालय रेड फ्लैग हॉल में पूर्वाभ्यास किया जाता था, मगर बाद में अंधेरी के एक बड़े बंगले में सभी कलाकारों तथा प्रशिक्षकों के निवास तथा पूर्वाभ्यास की व्यवस्था की गई। यहीं सभी कलाकार मिलकर प्रस्तुतियों के लिए वस्त्रों की सिलाई, रंगाई-पुताई, कढ़ाई आदि किया करते थे।

1945 और 1946 में दो प्रमुख दौरों के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण स्मारिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। इनका विवरण सुधी प्रधान ने अपनी पुस्तक ‘मार्क्सिस्ट कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया’ के खंड एक में प्रस्तुत किया है। इस विवरण में अन्य पुस्तकों के विवरणों को भी जोड़ा गया है। इन्हें दो शीर्षकों के अन्तर्गत यहाँ रखा जा रहा है।

प्रथम स्मारिका :

पहले बैले ‘स्पिरिट ऑफ़ इंडिया’ के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किए गए थे। इनके विषय और प्रस्तुति-शैली की विविधता अचरज में डालने वाली है :

(1) सारे जहाँ से अच्छा – कवि अल्लामा इक़बाल द्वारा लिखा राष्ट्रीय गीत, जिसकी नई और ऊर्जाभरी धुन प्रसिद्ध संगीतकार रवि शंकर ने बनाई थी।

(2) कॉल ऑफ़ द ड्रम – भारत के युवाओं को प्रेरित करने और उनमें देशभक्ति को जगाने के लिए किया जाने वाला नृत्य।

(3) लंबाडी नृत्य – हैदराबाद राज्य की लंबाडी जिप्सी जनजाति का लोकनृत्य।

(4) शी डाइड ऑफ़ हंगर – सचिन शंकर द्वारा किया गया एकल शास्त्रीय नृत्य, जिसमें बंगाल के एक किसान की व्यथा दिखाई गई थी, जिसकी पत्नी की मृत्यु भूख से हो गई थी।

(5) धोबी नृत्य – आंध्र प्रदेश की धोबी जाति का पारंपरिक नृत्य, जो रेड आर्मी की विजय को वीरोचित उत्साह से प्रदर्शित करता था। यह आंध्र के किसान आंदोलन में धोबियों के सहभाग को प्रदर्शित करता था।

(6) दे मस्ट मीट अगेन – गांधी-जिन्ना की तत्कालीन मीटिंग पर लोक-आधारित नृत्य-नाटिका।

(7) किसानों का सामूहिक फसल-नृत्य – इस लोकनृत्य में पंजाब, बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोकनृत्यों तथा संगीत को सामूहिक खेती की फसल काटते हुए ख़ुशी और जोश के साथ प्रस्तुत किया जाता था।

(8) रामलीला – उत्तर प्रदेश की रामकथा पर आधारित रामलीला का एक दृश्य। हालाँकि रेबा रॉय चौधरी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, “बिहार की ग्रामीण भाषा में लिखित राम-सीता की कहानी पर आधारित ‘रामलीला’ प्रदर्शित की जाती थी, जिसमें दशरथलाल ‘ढोल’ पर, रेड्डी रावण की भूमिका में और मैं नृत्य करती थी।” (‘जीवनेर टाने शिल्पिर टाने’ के मित्रा सेन मजूमदार द्वारा हिन्दी में अनूदित अंश से)

(9) द स्पिरिट ऑफ़ इंडिया – भारत के प्राचीन नायकों की कहानियाँ लोकगायकों के माध्यम से इसमें प्रस्तुत की गई थीं। अंग्रेज़ों ने रियासतों के आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठाकर किस तरह धीरे-धीरे अपने पाँव जमा लिए। इसमें कुछ दृश्य प्रदर्शित किए जाते थे। जैसे – ज़मींदारों के शोषण की चक्की में पिसते हुए लोगों की ग़रीबी और असहायता; अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए कारख़ाने और रेल; जनता में युद्ध के कारण पैदा होने वाला असंतोष; आज़ादी की माँग पर नेताओं का जेल में ठूँसा जाना; ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति; अकाल और खेतों की फसलों में बीमारी; नौकरशाही की छत्रछाया में जमाख़ोरों का अंतहीन लालच आदि के दृश्यों के बाद अंतिम दृश्य होता था किसानों द्वारा संगठित होकर किया गया विद्रोह, जो शोषण के दमन-चक्र से मुक्त करता था।

(10) जन गण मन – रविंद्र नाथ टैगोर लिखित राष्ट्रगान।

इस सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड में सम्मिलित कलाकारों में से अधिकांश लोग लगभग साथ-साथ इप्टा से जुड़े थे, इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :

शान्तिकुमार बर्धन तथा अबनि दासगुप्त उदय शंकर के अलमोड़ा स्थित सांस्कृतिक केंद्र में क्रमशः नृत्य-प्रशिक्षक और प्रमुख संगीतकार थे। जन-सामान्य तक नृत्य और संगीत को ले जाने के उद्देश्य से वे इप्टा से जुड़े और सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड के क्रमशः निदेशक और संगीत-निदेशक बनाए गए। स्क्वाड में प्रस्तुत किए गए अधिकांश नृत्य और नृत्य-नाटिकाएँ उन्होंने ही संयोजित की थीं।

सचिन शंकर : उदय शंकर के भाई थे। वे बम्बई फ़िल्म उद्योग में अपनी क़िस्मत आज़माने आए थे, मगर जब उन्होंने स्क्वाड की सांस्कृतिक गतिविधियों को देखा तो वे उससे जुड़ गए। वे शांतिबर्धन के सहायक थे, साथ ही अनेक कार्यक्रमों में नृत्य भी करते थे।

बिनय रॉय : बंगाल के ट्रेड यूनियन सदस्य थे। उन्होंने जन-संघर्ष के गीतों की रचना की। वे बंगाल इप्टा स्क्वाड के मुखिया थे, जिनके नेतृत्व में बंगाल के अकाल के दौरान पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में दौरे कर ‘पीपल्स रिलीफ फण्ड’ के लिए लगभग दो लाख रुपये इकट्ठा किए गए थे। वे सेंट्रल स्क्वाड के लिए गीत लिखते, गाते और नृत्य भी करते थे।

दशरथलाल : ये बिहार के रेल कर्मचारी थे तथा इनका कलकत्ता के ट्रेड यूनियन आंदोलन में अच्छा-ख़ासा नाम था। वे बंगाल कल्चरल स्क्वाड के सदस्य के रूप में बंबई आए थे। उन्होंने भी स्क्वाड के लिए अनेक गीतों की रचना की थी।

नागेश : ये मूल कर्नाटक के थे मगर कई वर्षों से बम्बई में ही राजनैतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न रहे। वे बम्बई इप्टा की स्थापना से ही उससे जुड़ गए थे। वे गायक और नर्तक थे।

अप्पुनि : ये मलाबार के किसान-पुत्र थे। किसान आंदोलन से जुड़े होने के कारण वे स्क्वाड के माध्यम से किसानों को जागृत करना चाहते थे।

प्रेम धवन : ये पंजाब के विद्यार्थी आंदोलन से आए थे। इन्हें पंजाब की लोक-धुनों की गहरी जानकारी थी और इनके रचे हुए कई गीत बहुत लोकप्रिय हैं।

सुशील दासगुप्ता : ये अबनि दासगुप्ता के भाई तथा संगीतकार थे।

रेबा रॉय चौधरी : ये बिनय रॉय की बहन थीं। बंगाल के रंगपुर ज़िले में गठित महिला आत्म रक्षा समिति की कार्यकर्ता रहीं। ये बेहतरीन गायिका और नर्तिका थीं।

उषा दत्त : ये कलकत्ते की महिला आत्म रक्षा समिति की सदस्य थीं तथा बिनय रॉय के साथ कलकत्ता कल्चरल स्क्वाड के साथ बंबई आई थीं।

गौरी दत्त : ये चिटोगोंग की कल्पना दत्त की बहन हैं, ये कलकत्ता कल्चरल स्क्वाड में सीधे स्कूल से आई थी। समूचे ट्रूप में वे सबसे कम उम्र की थीं।

दीना संघवी : ये मूल गुजरात की थीं। इन्होंने काफ़ी वर्षों तक बॉम्बे स्टूडेंट्स यूनियन में काम किया और बाद में बॉम्बे इप्टा में सक्रिय रहीं।

शांता गांधी : ये दीना संघवी की बड़ी बहन हैं। ये विद्यार्थी आंदोलन से ऑल इंडिया वीमेंस कांफ्रेंस में गईं।

लीला सुन्दरैया : ये बॉम्बे की थीं। वे बैंक में काम करती थीं तथा कॉंग्रेस से भी जुड़ी हुई थीं। 1930 में जेल भी गईं। सेंट्रल स्क्वाड में आने से पहले ही वे बॉम्बे इप्टा से जुड़ गई थीं।

रेखा जैन : युवा हिन्दी लेखक नेमिचन्द जैन की जीवनसाथी थीं। वे भी कलकत्ता कल्चरल स्क्वाड के साथ आईं और सेंट्रल स्क्वाड के गठन से ही उसमें सक्रिय रहीं। इन्होंने अभिनय, नृत्य और गायन इप्टा से जुड़कर ही सीखा।

प्रीति सरकार : बंगाल के राजशाही ज़िले की महिला आत्म रक्षा समिति की सदस्य थीं।

के. एम. रेड्डी : ये आंध्र से आए थे। वे जब शांतिनिकेतन में पढ़ रहे थे, तब उनमें संगीत के प्रति रुझान पैदा हुआ। वे पहले पत्रकार बनना चाहते थे, मगर फिर उन्हें लगा कि वे इप्टा से जुड़कर अपनी शानदार आवाज़ से देश की सेवा बेहतर कर सकते हैं।

स्मारिका के पिछले कवर पर प्रकाशित सामग्री :

सेंट्रल स्कूल ऑफ़ फोक आर्ट की स्थापना के लिए दान दें – पार्वती कृष्णन, इप्टा कार्यालय, मोदी चैम्बर्स, ऑपेरा हाउस के सामने, बॉम्बे, अथवा निखिल चक्रवर्ती, इप्टा कार्यालय, 46, धरमताला स्ट्रीट, टॉप फ्लोर, कलकत्ता।

टिकट्स : 10, 05, 04, 03, 02 और 01 रुपये। प्राप्ति-स्थान : 1. नेशनल बुक एजेंसी, 12, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट (सुबह 10 से शाम 07 बजे तक) तथा 2. प्रदर्शन-स्थल पर प्रदर्शन की तिथि पर।

स्मारिका का प्रकाशन निखिल चक्रवर्ती, इप्टा कार्यालय से, 46, धरमताला स्ट्रीट, टॉप फ्लोर, कलकत्ता तथा मुद्रण प्रिंटक्राफ्ट, 68, धरमताला स्ट्रीट, कलकत्ता द्वारा किया गया था। (सुधी प्रधान : मार्क्सिस्ट कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया, खंड एक, पृष्ठ 306 से 309)

द्वितीय स्मारिका :

सेंट्रल स्क्वाड की दूसरी स्मारिका में दूसरे प्रसिद्ध बैले ‘अमर भारत’ (India Immortal) संबंधी विवरण प्रस्तुत करते हुए सुधी प्रधान ने लिखा है, स्मारिका के मुखपृष्ठ पर “चित्तोप्रसाद द्वारा लाल-काले रंग में एक चित्र चित्रित किया गया था, जिसमें कारख़ाने और खेतों में काम करने वाले नृत्य करते पुरुष और स्त्रियों के सामने एक आदमी के हाथ में जलती मशाल है। इस चित्र के नीचे बीचोंबीच में लाल रंग में INDIA IMMORTAL लिखा था। इसके नीचे काले अक्षरों में BALLET; Folk-Songs : Folk-Dance लिखा हुआ था। मुखपृष्ठ के पिछले कवर पर एन. एम. जोशी (राष्ट्रीय अध्यक्ष) और के. ए. अब्बास (महासचिव) के वक्तव्य प्रकाशित थे। 45 मिनट की इस नृत्य-नाटिका का संगीत-निर्देशन रवि शंकर और अवनि दासगुप्त ने, नृत्य-निर्देशन शांतिबर्धन ने किया था। इसके गीत लिखे थे प्रेम धवन ने तथा सहयोग था नरेंद्र शर्मा तथा सचिन शंकर का। इस नृत्य-नाटिका में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, गुजरात, बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों के लोकगीतों, नृत्यों तथा लोक-संगीत का प्रयोग किया गया था। इस नृत्य-नाटिका को तैयार करने में 1600 घंटे अभ्यास किया गया था। (पीपल्स एज, 06 जनवरी 1946, पृष्ठ 12) दिसंबर 1945 में सेण्ट्रल ट्रूप ने बॉम्बे से अहमदाबाद, कलकत्ता, आसनसोल, पटना, कानपुर, दिल्ली, लाहौर जैसे प्रमुख शहरों में प्रस्तुति दी।

तीसरे पृष्ठ पर सेंट्रल ट्रूप के संगीत निर्देशक रवि शंकर ने लिखा था, “जुलाई 1944 में यह ग्रुप गठित किया गया था, जिसे सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड नाम दिया गया था। इसके अंतर्गत लोकनृत्य, लोक-संगीत तथा लोकगीतों के विभिन्न प्रकारों को संग्रहित, संरक्षित किया गया तथा इनका उपयोग देश के समग्र सामाजिक जीवन में एकता पर छाए संकट को दूर करना था। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली अपनी समृद्ध व संपन्न सांस्कृतिक विरासत के क्षरण को रोकना था। इसके संरक्षण के लिए इस विरासत का प्रदर्शन देशवासियों के सामने किया जा रहा था। इन लोक-कलाओं के माध्यम से नए विचार तथा समसामयिक समस्याओं को भी प्रस्तुत किया जाता था। सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड ने कलकत्ते और बॉम्बे में कई प्रस्तुतियाँ दीं। 1945 में ग्रुप का नाम बदलकर सेंट्रल कल्चरल ट्रूप रखा गया।” (सुधी प्रधान : मार्क्सिस्ट कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया, खंड एक, पृष्ठ 310)

स्मारिका के चौथे पृष्ठ पर बैले और नृत्य-निर्देशक शांतिबर्धन ने लिखा था, “भारत में शास्त्रीय और लोक-नृत्यों की समृद्ध परंपरा रही है, जिसे फलने-फूलने और नए तरीक़े से विकसित करने की ज़रूरत है। वर्तमान मशीनी युग में, आर्थिक और राजनैतिक चेतना, वैज्ञानिक ज्ञान तथा विश्व-दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में नृत्य के क्षेत्र में नए रूप और नए विषयों को अपनाना ही होगा। नृत्य के पारंपरिक रूपों के लोकप्रिय होने का कारण है हमारी नई तकनीक, नई थीम्स और नए विषयों का लोगों द्वारा समझा और पसंद किया जाना। आज एक नए दृष्टिकोण और नई प्रेरणा के तहत हमने एक नया रूप विकसित किया है – नृत्य-नाटिका (बैले) का लोकनृत्यों में पगा नया रूप। इसने नृत्य को आसान और लोकप्रिय बना दिया। हमने अपने देश की परंपरा को बरकरार रखते हुए समसामयिक वास्तविक संस्कृति और कला का सृजन किया है।” (सुधी प्रधान : मार्क्सिस्ट कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया, खंड एक, पृष्ठ 311) इन वक्तव्यों के साथ रवि शंकर और शांतिबर्धन के फोटो भी छपे थे। इनके बाद जो 17 कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे, उनका विवरण दिया गया था। इनमें से 07 कार्यक्रम पुराने थे, शेष 10 नए तैयार किए गए थे :

दैवी संगीतकार (Divine Musicians) : नर्तक और गायक ‘गन्धर्वों’ द्वारा भगवान के सामने ‘करताल’ (हाथ में पकड़कर बजाए जाने वाले छोटे वाद्य) बजाते हुए नृत्य।

संतरी नृत्य (Sentry Dance) : रात में गार्ड्स द्वारा रखवाली करते हुए किया जाने वाला समूह नृत्य।

गजन (Gajan) : शिव और पार्वती का अपने-अपने अनुयायियों के साथ किया जाने वाला प्रतियोगी नृत्य। इनमें विभिन्न रसों का प्रदर्शन होता था। यह बंगाल के लोकप्रिय लोकनृत्य पर आधारित था, जिसे कलकत्ता इप्टा के ज्योतिरिन्द्र मित्रा द्वारा तैयार करवाया गया था।

नौका-विहार (Boat Dance) : पूर्णिमा की चाँदनी में युवा लड़के और लड़कियों द्वारा नाव को खेते हुए किया जाने वाला नृत्य।

खड़ाऊँ नृत्य : त्रिपुरा नृत्य शैली में पाँवों में खड़ाऊँ बाँधकर कत्थक जैसा समूह नृत्य। इस प्रकार का नृत्य भारत के किसी भी मंच पर पहली बार प्रस्तुत हुआ था।

मछुआरा नृत्य (Fisherman) : नदी किनारे किया जाने वाला देश के विभिन्न क्षेत्रों के मच्छुआरे स्त्री-पुरुषों का नृत्य।

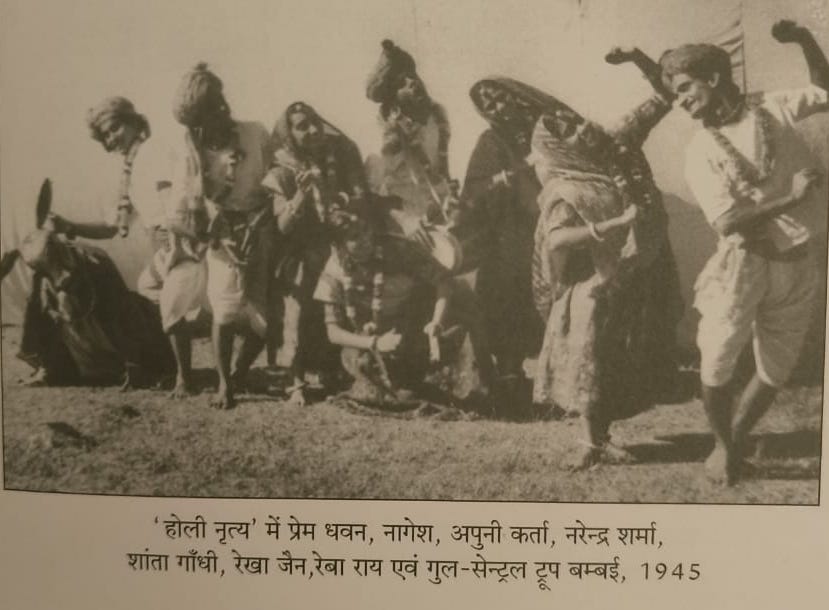

होली नृत्य : उत्तर प्रदेश का प्रसन्नता और उत्साह से किया जाने वाला नृत्य।

डॉक्टर बाबू : एक ज़मींदार और डॉक्टर द्वारा की जाने वाली कालाबाज़ारी और दमन की कहानी, जिन्हें गाँववाले पकड़ लेते हैं और उनसे क़बूलवा लेते हैं।

चतुरंग : त्रिपुरा का शास्त्रीय नृत्य, जो पाँव, समूची देह, उँगलियों और बाँहों की थिरकन की जटिल संरचना थी।

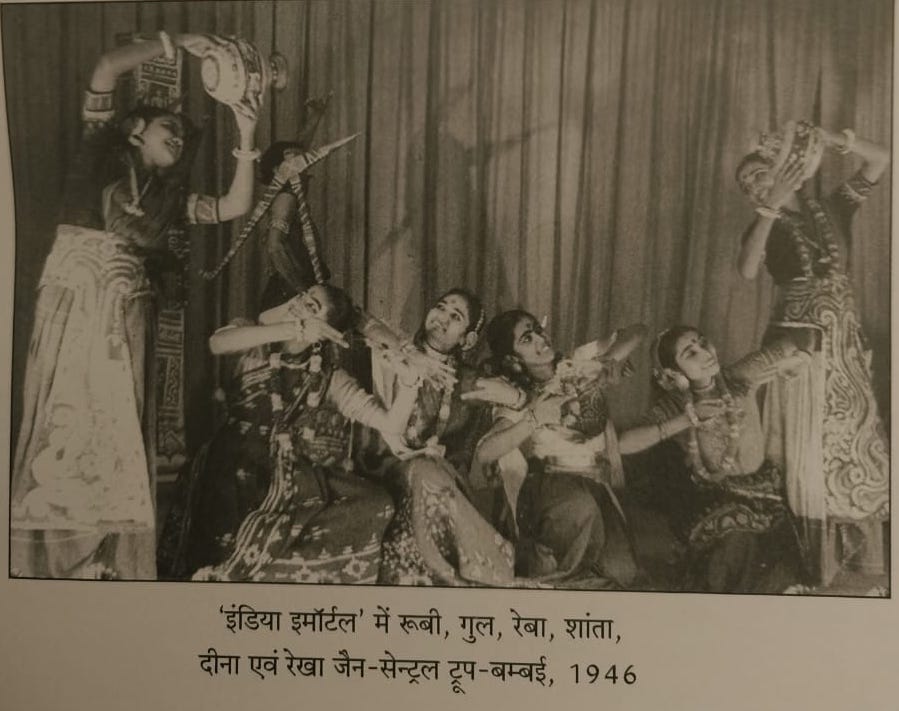

अमर भारत (India Immortal) : इस बैले में भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम घटनाओं से लेकर समसामयिक अनेक घटनाओं के दृश्य साकार किए गए थे। रेखा जैन ने इसे याद करते हुए लिखा है, “… बैले में कहीं मज़दूर अंग्रेज अधिकारी के निरीक्षण में मकान बना रहे हैं, कहीं अंग्रेज़ों के क्लब में बॉल डांस हो रहा है, कहीं अंग्रेज़ हिंदू-मुसलमानों में फूट डालकर झगड़े करवा रहे हैं, कहीं हिमालय से निकली हुई गंगा-जमुना में लोग स्नान करके प्रफुल्लित हो रहे हैं : इस दृश्य में शांतिदा चाहते थे कि भारत के शांति-प्रिय, समृद्ध देश होने की प्रतीति होनी चाहिए। भारत के निवासियों की सांस्कृतिक चेतना नृत्य, गान आदि बहुत विकसित रही है। यह सारी भावना वे बैले के प्रथम दृश्य में डालना चाह रहे थे।” (रेखा जैन – यादघर : एक संस्मरण-वृत्त, पृष्ठ 116)

इस समूचे कार्यक्रम में वस्त्र (कॉस्ट्यूम) टाट (गनीबैग या सैक क्लॉथ) से बने हुए थे, उन्हें रंगकर उस पर सुनहरे, रूपहले बेल-बूटे पेंट किए हुए थे, वस्त्रों का स्टाइल भारत की समृद्धि को दर्शाता था। वस्त्रों को प्रसिद्ध चित्रकार चित्तोप्रसाद ने पेंट किया था। ये साधारण वस्त्र भारी जरी से कढ़े हुए होने का आभास देते थे। पहने हुए भारी-भरकम ज़ेवर पेपरमेशी से बनाए गए थे। वे पेंट से इस तरह चित्रित थे कि हीरे-पन्ने जड़े स्वर्ण-आभूषणों जैसे दिखाई देते थे। रेखा जैन लिखती हैं कि, “प्रदर्शन के बाद बहुत से दर्शक इन वस्त्रों को देखने आते और वास्तविकता जानकर आश्चर्यचकित रह जाते।” (वही, पृष्ठ 117)

सुधी प्रधान द्वारा ‘अमर भारत’ के बारे में ब्रोशर में प्रकाशित विवरण का सार-संक्षेप इस प्रकार है : एक मज़दूर कारख़ाने में काम के दौरान थककर सो गया। उसे ठोकर मारकर मालिक द्वारा उठाया जाता है। उस समय वह एक सपना देख रहा है, जिसमें उसे सभी लोग सुखी और संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। सपने के अंत में वह देखता है कि सभी मज़दूर अपनी मुक्ति के लिए एकजुट हो गए हैं। उसके सपने को विभिन्न दृश्यों के माध्यम से दिखाया गया। पहला दृश्य है कि हिमालय में पूजा और मंगलाचरण-नृत्य हो रहा है। देश में बौद्ध, मुस्लिम और चैतन्य जैसे धर्मों और संस्कृतियों के लोग परस्पर एकदूसरे को समृद्ध करने में लगे हुए हैं। अचानक एक जादूगर और एक विदेशी व्यक्ति जहाज़ से आते हैं। जादूगर अपनी जादू की वंशी से सबका मनोरंजन करता है। तभी एक नवाब आकर लोगों के सामने हिसाब-किताब प्रस्तुत करता है। जादूगर उसके सामने कुछ उत्पादों के सैंपल प्रस्तुत करता है और उससे व्यापार की अनुमति माँगता है। देश के कुछ ग़द्दार जादूगर के साथ नवाब के ख़िलाफ़ साज़िश रचकर उससे गद्दी छीन लेते हैं और लोगों को लूटते हैं। मगर लोग अपनी संस्कृति के बल पर खड़े होने लगते हैं। तब जादूगर नेताओं को बंदी बना लेता है और विदेशी शिक्षा और संस्कृति को उन पर थोप देता है। लोग फिर से एकजुट होकर विदेशी संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। मगर मत-वैभिन्य के कारण उनका विद्रोह सफल नहीं हो पाता और जादूगर इसमें और फूट डालता है। यहाँ लोगों के बीच से कुछ कलाकार आते हैं और विषमता और दमन के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। व्यापारी फसलों को औने-पौने दामों में ख़रीदकर जमाख़ोरी और कालाबाज़ारी करते हैं। फलस्वरूप अकाल निर्मित हो जाता है। यहाँ मज़दूर का सपना टूट जाता है। एक औरत बच्चे को गोद में लेकर आती है और पूछती है कि क्या जीवन हमेशा इसी तरह ग़रीबी और दमन-शोषण के अंधेरे में बीतेगा? जवाब सुनाई देता है कि नहीं, लोग एकजुट होंगे, फिर उठ खड़े होंगे और लड़कर आज़ाद होंगे।” (सुधी प्रधान : मार्क्सिस्ट कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया, खंड एक, पृष्ठ 313)

इस कहानी में अनेक नृत्य प्रस्तुत होते थे, जिनका विवरण पृष्ठ 04 से 08 तक दिया गया है। पृष्ठ 06 और 07 पर ‘गजन नृत्य’ और ‘अमर भारत’ के चित्तोप्रसाद द्वारा चित्रित चित्र हैं। उसके बाद सेंट्रल ट्रूप के संगीत निर्देशक रवि शंकर का परिचय और ट्रूप के अन्य उन कलाकारों का संक्षिप्त परिचय है, जिनका नाम प्रथम स्मारिका में नहीं था :

(1) नेमिचंद जैन : एक युवा लेखक, जो संगीत मंडली के साथ काम करते थे।

(2) नरेंद्र शर्मा : अलमोड़ा से आए नर्तक थे तथा शांतिबर्धन के सहायक थे।

(3) गंगाधरन : मालाबार में वल्लतोल के कलामंडलम से प्रशिक्षण प्राप्त नर्तक थे।

(4) हसन : गुजरात के नर्तक, जो सभी कॉस्ट्यूम और परदों की सिलाई के प्रभारी थे।

(5) गुनियल झवेरी : गुजरात इप्टा से संबद्ध।

(6) बहादुर हुसैन : उस्ताद अलाउद्दीन खाँ के भतीजे, जो रवि शंकर के साथ सरोद-वादन करते थे।

(7) नादरचन्द : कलकत्ते से आए हुए वादक।

(8) वासुदेव भालभान : बॉम्बे के वादक।

(9) देबांशु मुखर्जी : कलकत्ते के संगीतकार।

पृष्ठ 09 और 10 पर चित्तोप्रसाद के चित्र, होमी सेठना के फोटो प्रकाशित थे। पृष्ठ 11 के एक अर्धांश पर 1946 की कार्यकारिणी सदस्यों के नाम तथा शेष आधे पृष्ठ पर पीपल्स थिएटर की पीपल्स फ़िल्म ‘धरती के लाल’ का बॉक्स में छपा विज्ञापन था। जिसमें इप्टा की बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण प्रदेश की इकाइयों के सर्वोत्कृष्ट कलाकार तथा सेंट्रल ट्रूप के नर्तक-दल व संगीत-मंडली के सम्मिलित होने को रेखांकित किया गया था।

इसी तरह बारहवें पृष्ठ या बैक कवर पर चित्तोप्रसाद द्वारा लाल-काले रंगों में चित्रित मज़दूर, किसान, वैज्ञानिक, विद्यार्थी, नर्तकियाँ तथा बांसुरी-वादक हैं। चित्र के नीचे मोटे अक्षरों में छपा है : सेंट्रल ट्रूप ऑफ़ इण्डियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन – ऑन ऑल इंडिया टूर 1946. कलकत्ता, पटना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, लाहौर तथा बॉम्बे।

इस द्वितीय स्मारिका में प्रकाशक का नाम था – ऑल इण्डिया पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, द्वारा मराठी ग्रंथ संगहालय हॉल ठाकुरद्वार, मुद्रण मौज मजा पी. पी. बॉम्बे – 4 (सुधी प्रधान : मार्क्सिस्ट कल्चरल मूवमेंट इन इंडिया, खंड एक, पृष्ठ 310 से 315)

इप्टा के सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड या सेंट्रल ट्रूप संबंधी विवरणों को अनेक लेखकों ने भिन्न-भिन्न तरीक़े से लिखा है। ‘इममॉर्टल इंडिया’ बैले के बारे में मालिनी भट्टाचार्य ने लिखा है, यह बैले “एक जादूगर की नीति-कथा के इर्द-गिर्द बुना गया था, जो एक सुखी देश पर अपनी काली मोहिनी डालता है और उसका शोषण करता है। औपनिवेशिक शोषण और उससे संभावित मुक्ति के अभियान को नृत्य नाटक का रूप दे दिया गया था।” हालाँकि उन्होंने सेंट्रल ट्रूप की एक सीमा का भी उल्लेख करते हुए आलोचना की है कि, “केंद्रीय दल द्वारा अर्जित तकनीकी पूर्णता बहुत विशेष प्रकार की थी। … प्रदर्शन इतने विस्तृत थे कि उन्हें उन स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकता था, जहाँ तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं। … या यह कहें कि केंद्रीय दल वह तकनीकी पूर्णता कभी प्राप्त नहीं कर सका, जिसमें लचीलापन हो और जो सीमित साधनों से काम चला सके।” (मालिनी भट्टाचार्य – इण्डियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन आंदोलन और संगठन का प्रारंभिक रेखाचित्र 1942-47, संकलित – इप्टा की यादें – संपादन – राजेंद्र शर्मा, पृष्ठ 21) हो सकता है कि इस सीमा के कारण भी सेंट्रल ट्रूप मार्च 1947 में भंग कर दिया गया।

सेंट्रल ट्रूप ने 1946 में ‘नया भारत’, 1947 में ‘आई. एन. म्यूटिनी’ (नाविक विद्रोह) तथा ‘आज़ाद कश्मीर’ नृत्य नाटिकाएँ (ballet) तैयार कीं। हालाँकि राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार गठित हुए इस “सेंट्रल कल्चरल ट्रूप को आशातीत सफलता मिली और इसने संगीत और नृत्य को, शास्त्रीयता से मुक्ति दिलाकर देश की बहुसंख्यक शोषित-उत्पीड़ित जनता के संघर्षों को वाणी देने का माध्यम बना दिया। भारत के आधुनिक इतिहास की यह पहली घटना थी, जब ‘सेंट्रल ट्रूप’ ने जनांदोलनों के लिए नृत्य, संगीत और अन्य प्रदर्शनकारी कलाओं का सार्थक इस्तेमाल किया।” (चंद्रेश्वर – भारत में जन-नाट्य आंदोलन, पृष्ठ 24) सेंट्रल ट्रूप द्वारा तीन वर्षों तक लगातार देश भर में दौरा कर प्रदर्शन करना सांस्कृतिक इतिहास के क्षेत्र में ‘मील का पत्थर’ माना जाता है। कथ्य और कलात्मकता की दृष्टि से इसकी उत्कृष्टता को इतिहास भुला नहीं सकता।

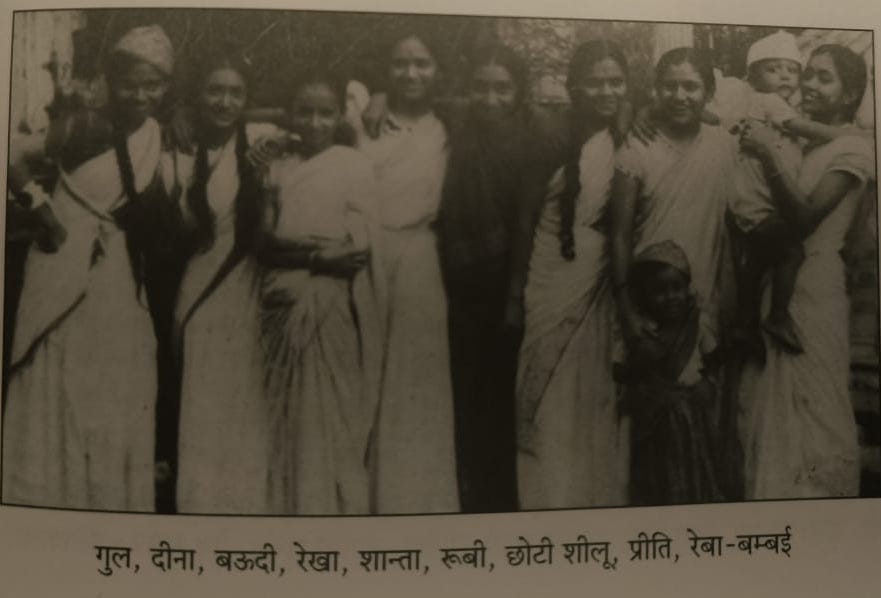

इस बात का उल्लेख बहुत ज़रूरी है कि बीसवीं सदी के चालीस के दशक में गठित हुए इस सेंट्रल ट्रूप में बहुत सी महिलाएँ सम्मिलित हुई थीं। यहाँ के अनुभवों ने उनकी ज़िंदगी के मायने बदल दिए। “मालिनी भट्टाचार्य ने अपने आलेख में बताया है कि मुश्किल और ख़तरनाक परिस्थितियों में पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर काम किए जाने के लिए किस तरह लिंग और वर्ग की बाधाओं को तोड़ना ज़रूरी हो गया। उन्हीं के शब्दों में, “इस पूरे दशक के दौरान अपने राजनैतिक कार्यों को पूरा करते हुए महिलाएँ ऐसे क्षेत्रों में कदम बढ़ा रही हैं जो उनके वर्ग की महिलाओं के लिए पूरी तरह से अपरिचित रहे हैं। उन्हें लगातार पुरुष कॉमरेडों के बहुत नज़दीक रहकर समय बिताना पड़ता है और ग़ैर परंपरागत तरीक़े से मज़दूर और किसानों के घरों में रहना पड़ता है। इससे इप्टा के कार्यकर्ताओं के सामने नई लिंग-संस्कृति आई और इसने महिला कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लगातार बनाए रखा।” (लता सिंह – इप्टा की महिलाएँ, ‘नया पथ’ जनवरी-जून 2012 विशेषांक, पृष्ठ 136)

न केवल इप्टा के इतिहास में, बल्कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में जन-जागृति के रूप में उच्च कलात्मक मूल्यों की इस तरह समग्र प्रस्तुति शायद फिर नहीं हुई, जिसने न केवल देश की सांस्कृतिक विरासत को माँजने की तथा समसामयिक बनाने की भरपूर कोशिश की, बल्कि देश भर के विभिन्न विधाओं के दक्ष कलाकारों को एक मंच पर इकट्ठा कर एक शानदार उदाहरण पेश किया। इसने न केवल देश की आज़ादी के लिए जन-जागरण किया, बल्कि साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ भी सामान्य जनता में चेतना पैदा की। इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक आंदोलन को सलाम!