(‘यादघर का सफ़र’ की पाँचवीं कड़ी में कल हमने रेखा जैन के जिन संस्मरणों को उद्धृत किया था, उसी तरह के संस्मरण सेंट्रल ट्रूप की सदस्य रेबा रॉय चौधरी ने भी अपनी आत्मकथा ‘जीवनेर टाने शिल्पिर टाने’ में लिखे हैं। रेखा जैन द्वारा लिखित संस्मरणों के बीच इन्हें पढ़ने का एक अलग दिलचस्प अनुभव होगा।

इप्टा के शुरुआती दशक में अनेक प्रकार के कलाकार इस सांस्कृतिक अभियान में जुड़े थे। कई कलाकारों ने अपने संस्मरणों में यह स्वीकार किया है कि, सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड या सेंट्रल बैले ट्रूप में उन्होंने जो अनुशासन, मेहनत और कलात्मक कौशल सीखा, परस्पर आत्मीयता और सहयोग का जो पाठ सीखा, वह उनके शेष जीवन में बहुत काम आया। अधिकांश कलाकार उस समय युवा थे, उत्साह और वैचारिक प्रतिबद्धता उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी। उनके लिए ‘वे दिन’ उनके जीवन-काल के सबसे खूबसूरत दिन रहे हैं। रेबा रॉय चौधुरी की तरह रेखा जैन ने भी अपने संस्मरण ‘यादघर : एक संस्मरण-वृत्त’ शीर्षक से लिखे हैं। उनमें इप्टा से जुड़ी इस तरह की स्मृतियों को बहुत हृदयस्पर्शी ढंग से अंकित किया गया है। इसकी पाँच कड़ियाँ यहाँ प्रस्तुत की जा चुकी हैं। छठवीं कड़ी के पहले ‘सेंट्रल ट्रूप’ की एक अन्य सदस्य के संस्मरण पढ़ना रोचक होगा।

इप्टा के दस्तावेज़ीकरण के अन्तर्गत इप्टा की संस्थापक सदस्य रेबा रॉय चौधुरी के बारे में जानते हैं। इप्टा के भूतपूर्व राष्ट्रीय महासचिव निरंजन सेन की बेटी मित्रा सेन मजूमदार ने रेबा जी की बांग्ला में लिखी आत्मकथा ‘जीवनेर टाने शिल्पिर टाने’ के कुछ अंशों को हिन्दी में उपलब्ध कराया है। फोटो गूगल तथा रेखा जैन द्वारा लिखित पुस्तक ‘यादघर : एक संस्मरण-वृत्त’ से साभार लिए गए हैं।)

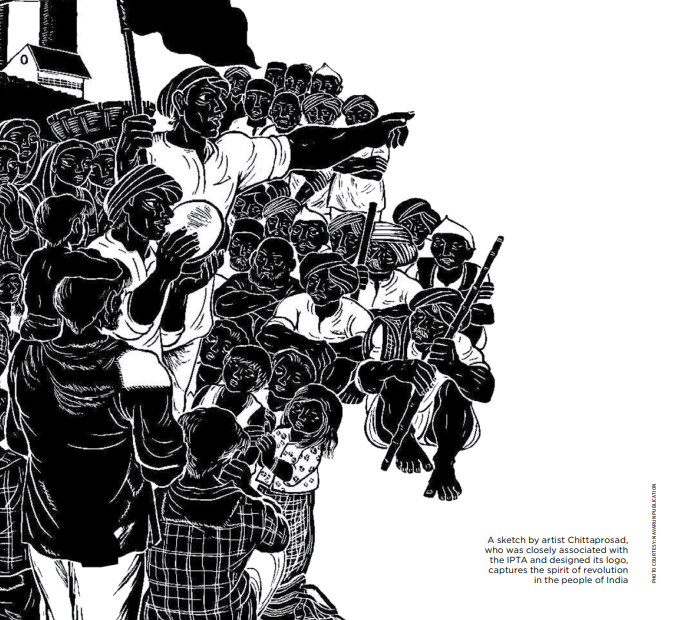

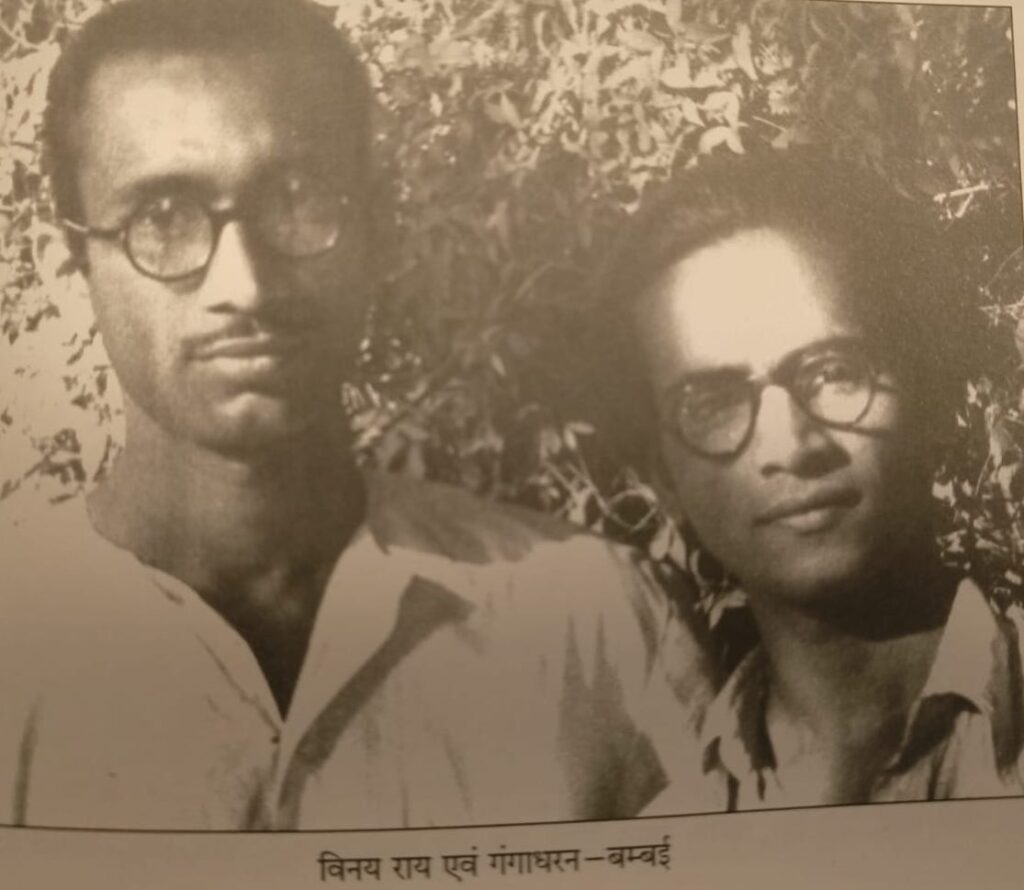

25 मई इप्टा के तिरासी साल पूर्ति के अवसर पर आइये अपने पुराने साथियों का स्मरण करें। यहाँ मैं हमारे एक बहुत ही अहम साथी कॉमरेड विनय रॉय की बहन, कॉमरेड सजल राय चौधुरी की पत्नी – कॉमरेड रेवा रॉय चौधुरी के बारे में बताना चाहती हूँ। वे सेंट्रल स्क्वाड बॉम्बे में शामिल रहीं और सेंट्रल स्क्वाड की दिनचर्या और प्रोग्राम के बारे में बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपनी किताब ‘जीवनेर टाने शिल्पिर टाने – 1999’ में ज़िक्र किया हैं। इप्टा के प्रतीक-चिन्ह की रचना चित्त दा ने कैसे की, यह कहानी भी इसमें शामिल है।

“1941 से 1996 के अंतिम दिनों तक बस काम ही काम। रोजमर्रा के जद्दोजहद ,अभाव, उपार्जन के लिए पढ़ाना और नाटक की चर्चा करने के कारण लिखने का मुझे बहुत ही कम समय मिलता था।”

वह दौर जब अलग-अलग थिएटर के ग्रुप इस प्रचार में लगे हुए थे कि भारतीय जन नाट्य संघ की ऐतिहासिक उपयोगिता ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ शख़्स इप्टा के नेताओं के नाम बदनाम करने पर तुले हुए थे, उस समय एक करारे जवाब के बतौर दिल्ली में इप्टा के सातवें अखिल भारतीय सम्मलेन का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान में एक के बाद एक तंबुओं की लाइन लगी हुई थी। उस ज़बरदस्त ठंड में खुले आसमान के नीचे रहना, खाना, नाच-गाना, थिएटर, तर्क-वितर्क, सम्मेलन और प्रदर्शनी। कई दिनों तक घंटो-घंटो तक चलनेवाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ठसाठस सिलसिला। पूरे भारत के कलाकार अपनी सांस्कृतिक विविधता और विचित्रता से भरे कार्यक्रमों को लेकर एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। यह जातीय एकता का प्रतीक था। इसका उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर-कमलों द्वारा किया गया। वहाँ की व्यवस्था देखकर वे बरबस बोल बैठे थे कि, “यह लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं?” इस घटना के बाद फिर कोई, फिर कभी भारतीय जन नाट्य संघ की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका को चुनौती नहीं दे पाया।

रेबा रॉय चौधुरी ने अपनी आत्मकथा में तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव निरंजन सेन के योगदान को याद करते हुए लिखा है, “पर हाय! इस अखिल भारतीय संघ का बचाव नहीं हो पाया। सौ खामियों के बावजूद करीबन दो दशकों तक इसके राष्ट्रीय महासचिव निरंजन सेन अपनी अथक और जी-तोड़ मेहनत से इस अखिल भारतीय संघ को मजबूत सांगठनिक डोर से बांधे रखने में सफल रहे। वे इसकी मुखपत्रिका ‘यूनिटी’ का संपादन करते थे। उन्होंने अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। अपनी शारीरिक अस्वस्थता के वावजूद भारत के कोने -कोने में वे घूमते थे। इप्टा की हर इकाई में प्रगतिशील कलाकारों को उन्होंने इकट्ठा किया। हर राज्य में गए और संगठन को उन्होंने चालू रखा। उनकी बीमारी के कारण निष्क्रियता, राजनैतिक वैचारिक मतभेदों के कारण सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारतीय एकता का प्रतीक जन नाट्य का अखिल भारतीय संगठन सामयिक रूप से न जाने कहाँ गायब हो गया! निरंजनदा भी कहीं खो गए। कैंसर ने उनकी जीवन-शक्ति को छीन लिया। उनके देहांत के बाद किसी ने भी उन्हें उस तरह से याद नहीं किया, जिसके वे हक़दार थे। उनके बच्चों को मैं नहीं जानती। उनकी पत्नी योगमाया दी कहाँ हैं और किस हाल में हैं, यह भी मुझे नहीं मालूम। इस अस्वस्थ शरीर से इसकी खोज करना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन मैं यह बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना में निरंजन सेन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आज की पीढ़ी के नौजवानों के लिए उनकी भूमिका शोध का विषय हो सकता है।” (पृष्ठ संख्या 54)

बॉम्बे :

20 अप्रैल 1944, मैं अपने बड़े भाई बिनोय रॉय के साथ बॉम्बे के लिए रवाना हुई। चर्नी रोड के रेड फ्लैग हॉल में पहुँचते ही एक महिला कॉमरेड ने मेरे दादा से पूछा कि मैं कौन हूँ? बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे लीला सुंदरैया थीं। विशाल हॉल के एक ओर नाटक का रिहर्सल चल रहा था और दूसरी ओर शांति बर्धन अकाल पीड़ितों पर नाच सिखा रहे थे, गीत जिसके बोल थे :

“सुनहरी हुई धान की बालियाँ – सुनहरी हुई धान की, मेहनत किसानों की ठिकाने लगी है, हवाओं में क्या भीनी-भीनी महक है, सुनहरी हुई धान की बालियाँ।”

मैं भाव बिभोर हो गई उनके मूवमेंट और कोरियोग्राफी को देखकर। ज़मींदार महाजन ने किसानों का धान लूट लिया, उस त्रासदी को गीत में पिरोया गया था –

“देखो तो भाइयों क्या हुआ है, बणिये चावल ले गए धोखा दे के सारा, बर्बादी हुई हमारी, देखो तो भाइयों क्या हुआ है।”

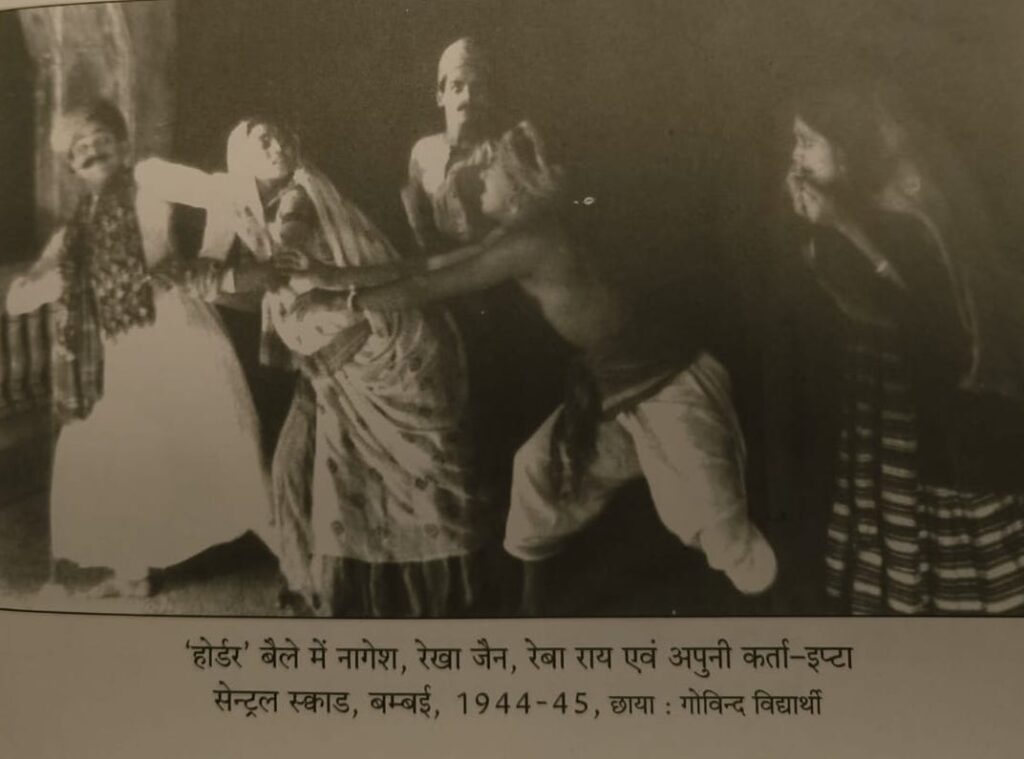

रेबा जी लिखती हैं, “मैं उस समय देखने में मोटी-गोटी, काली-कलूटी, कुछ -कुछ देखने में आदिवासियों जैसी थी। मैं अवाक् देखती रह गई उन लोगों को, और सोचती रही कि मेरे बस की बात नहीं है यह सब। मैं बस देख रही थी और भाव-मुग्ध हो रही थी। रिहर्सल चल रहा था ‘वॉइस ऑफ़ बंगाल’ और ‘भूखा है बंगाल’ का। दूसरी ओर बिजन भट्टाचार्य की ‘ज़बानबन्दी’ पर आधारित नाटक ‘अंतिम अभिलाषा’ की रिहर्सल जारी थी। कॉमरेड जोशी के नेतृत्व में पूरे भारत से आये नौजवान इस रेड फ्लैग हॉल में जुटे थे। शम्भू मित्र, नेमिचंद जैन, कल्याणी कुमारमंगलम, उषा दत्त, जया रॉय (विनय रॉय की पत्नी) आदि नाटक के कलाकार थे। नाच के स्क्वाड में थे – नागेश (कर्णाटक),प्रेम धवन (पंजाब), शांता गाँधी, दीना गाँधी (गुजरात), गुनिएल जाभेरी (गुजरात), लीला सुंदरैया (महाराष्ट्र), रेड्डी (आंध्र), अप्पूनी और गंगाधरन (मालाबार), रेखा जैन (उत्तर प्रदेश), भूपति नंदी, सत्यजीवन भट्टाचार्य, पानू पाल, रेबा रॉय, रूबी दत्त, विनय रॉय, प्रीति सरकार (बंगाल) । ढोलक वादक थे दशरथ लाल (बिहार)। महाराष्ट्र के हसन दर्ज़ी थे। अंग्रेज़ी में कॉमेंटरी करते थे पार्वती कृष्णन और बांग्ला में कल्याणी कुमारमंगलम। नृत्य गुरु थे त्रिपुरा के शांति बर्धन। इसके अलावा शचिन शंकर और नरेंद्र शर्मा भी नाच सिखाते थे। संगीत परिचालन करते थे अबनी दासगुप्ता। सुशील दासगुप्ता बांसुरी बजाते थे। उस समय सचिव थे विनय रॉय। उदय शंकर के अल्मोड़ा सेंटर के टूट जाने पर शांति बर्धन, शचिन शंकर, नरेंद्र शर्मा और अबनी दासगुप्ता इप्टा से जुड़े। मैंने सुना था कि ‘वॉइस ऑफ़ बंगाल’ की परिकल्पना कॉमरेड जोशी की थी। सभी इस पर काम करने को तैयार थे।”

सेंट्रल स्क्वाड द्वारा अनेक स्थानों पर किए गये कार्यक्रमों का ज़िक्र करते हुए रेबा रॉय चौधुरी लिखती हैं, “स्क्वाड द्वारा बंगाल के अकाल को ‘वॉइस ऑफ़ बंगाल’, ‘अंतिम अभिलाषा’ नाटक और कुछ गानों के ज़रिये जैसे, “पूरब देश में डुग्गी बजी”, “जागा देश हमारा जागा”, “मरण शीयरे दलादली कोरे”, “सुनो हिन्द के रहनेवालो”, “है है जापान” बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित किया गया था। लोक संगीत के आधार पर छोटे-छोटे बैले के साथ हमारा सफरनामा शुरू हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र में लगातार हमारे शो होते रहे। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, आणन्द, नड़ियाद, गोदरा और महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, सोलापुर, कोल्हापुर, कोटा में हमने शो किया। अस्सी-नब्बे मील ट्रक में सफर करने के बाद हम उतरकर सीधे ही शो शुरू कर दिया करते थे। बंगाल के अकाल ने सारे देश को विचलित कर दिया था। हमारी विचारधारा, साधारण जीवन-शैली और उम्दा सांस्कृतिक प्रदर्शन लोगों को मन्त्रमुग्ध कर देता था। अवाम हर तरह से हमें मदद करने को सदा तैयार रहती। हम सभी साथी एक छोटा सा बक्सा और होल्डॉल लेकर सफर करते थे। कुली का कोई सवाल ही नहीं था। हम अपना सामान खुद ढोया करते थे। एक बार गोदरा से शो ख़त्म करके हम ट्रेन से लौट रहे थे तब देखा कि, गैंगमैन पीला झंडा फहराते हुए हमें देखकर मुस्कुराता हुआ हमें अभिवादन कर रहा था। शायद उसने बीती रात किसान सभा में हमारे प्रोग्राम को देखा हो।”

“गुजरात और महाराष्ट्र में हम पहले से बने हुए मंच पर शो नहीं करते थे, बल्कि हमें स्वयं मंच तैयार करना पड़ता था। हर जगह हमें लोगों का अपार सहयोग मिलता था। गुजरात और महाराष्ट्र टूर के बाद फिर बॉम्बे लौट आये। बॉम्बे के कावसजी जहांगीर हॉल में ‘वॉइस ऑफ़ बंगाल’ का शो चल रहा था कि अचानक वहाँ मेरे भैया विनय रॉय ने कहा कि, “सुनो हिन्द के रहने वाले” गाना तुम्हें गाना होगा। मैं गांव की लड़की, बॉम्बे के स्टेज पर प्रोग्राम करने के नाम से नर्वस हो रही थी; मगर भैया ने कहा कि घबड़ाना नहीं, मैं तेरे पास ही खड़ा रहूँगा, तू बेझिझक होकर गाना। मैंने आँखे बंद कर गाना शुरू किया। गाना ख़त्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कॉमरेड जोशी मुझे खींचकर ले गए और सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित से मिलवाया। सरोजिनी नायडू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा “एक्सीलेंट!” मैं स्तब्ध रह गई। उस पल को मैं कैसे भूल सकती हूँ? यह मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा।”

नृत्य और गाने की तालीम :

“इसके बाद शान्ति दा ने मुझे डांस की तालीम देना शुरू किया। बॉम्बे में हम केवल हॉल में ही शो नहीं करते थे बल्कि गिरनी कामगार यूनियन मज़दूर इलाक़ों में भी कई शो किया करते थे। दंगाग्रसित इलाक़ों में भी हमने अपना प्रदर्शन किया। उस समय हमें सारे मज़दूर चारों ओर से घेरे रखते थे ताकि कोई संकट में न फँस जाये। “गाँधी जिन्ना फिर मिलेंगे” नाटक में विनय रॉय जिन्ना की भूमिका और नागेश गाँधी की भूमिका निभाते थे।”

“1944 में चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास मराठी सेंटेनरी के अहाते के विशाल आंगन में मंच बनाकर हमने ‘वॉइस ऑफ़ बंगाल’ का प्रदर्शन किया। पहले “है है जापान” गाने के साथ नाच, फिर हरेंद्र चट्टोपाध्याय का नाच “दही बेचनेवाला”, उसके बाद हमने गाना गाया “सूर्य अस्त हो गया, गगन मस्त हो गया”। एक के बाद एक गाना और नाच चल रहा था और दर्शक-दीर्घा में फ़िल्मी दुनिया की बड़ी-बड़ी हस्तियाँ बैठी थीं – पृथ्वीराज कपूर अपनी पत्नी के साथ, जयराज, बनमाला, वी. शांताराम, शोभना समर्थ आदि। मंच पर गाना चल रहा था “सुनो हिन्द के रहने वाले”। अचानक पृथ्वीराज कपूर ने मंच पर आकर माइक पर घोषणा कर दी – “आई मस्ट डू समथिंग फॉर हंगरी बंगाल”। फिर वे अपने सर की टोपी निकालकर हाथ में लेकर दर्शकों के बीच पहुंच गए और अपने बॉलीवुड के साथियों से बीस हज़ार रूपए बतौर चंदा इकट्ठा करके हमें दे गए। गांधीजी की एक फोटो उसी समय सत्रह हज़ार में नीलाम हुई थी। उस प्रोग्राम की सफलता और प्रचार-प्रसार को आज शब्दों में बयॉं करना मुमकिन नहीं। …काफ़ी दिनों बाद 1952 में पार्क सर्कस मैदान में पीस कांफ्रेंस चल रही थी, जब मैं और प्रीति दोनों घूम रहे थे; अचानक पीछे से पृथ्वीराज कपूर ने हमें आवाज़ देकर बुलाया, ” ऐ, सुनो हिन्द के रहनेवालों”।

सेंट्रल बैले ट्रूप का गठन :

“1944 साल के अंत में यह तय हुआ कि एक बैले ट्रूप केंद्रीय स्तर पर बनाना है। इसके लिए अँधेरी में एक बड़े से बंगले में सभी कलाकारों को ठहराने का इंतज़ाम किया गया। मुझे भी उस ग्रुप में शामिल कर लिया गया था। मेरा मन ख़राब हो रहा था कि पार्टी मुख्यालय और रेड फ्लैग हॉल से बहुत दूर जा रहे हैं। अनुशासन की कठोरता ने हम सभी की मानसिकता को पूरी तरह से बदल डाला था। हर दिन सुबह छः बजे उठकर हमें पार्टी मुख्यालय जाना होता था। सुबह के नाश्ते की घंटी बजती और हम लाइन में खड़े हो जाते अपने हिस्से के क्वार्टर पौंड पावरोटी और चाय के लिए। कॉमरेड पी. सी. जोशी, सुंदरैया, मोहन, घाटे, निरंजन सेन सभी नेता एक ही लाइन में चाय के लिए खड़े हो जाते। लाइन में खड़े हम गप्पे लड़ाया करते। दोपहर का खाना साढ़े दस बजे, जिसमें चावल, रोटी, दाल, भाजी, सब्ज़ी और छास हुआ करता था और वह भी लाइन में आकर बैठना पड़ता था। शाम को फिर ब्रेड और चाय के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। डिनर शाम के छः बजे और मेनू करीबन वही होता था। खाने के बाद सभी साथी अपने बर्तन धोकर एक लंबे तौलिये से सुखाकर रैक पर रख देते थे। विदेश से अनेक कॉमरेड अक्सर आया करते थे। अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता रजनी पाम दत्त भी आये थे। विदेश से आये कॉमरेड भी सबके साथ बैठकर हाथ से खाना खाया करते थे। ऐसा ही कठोरता से नियमों का पालन सबके लिए किया जाता था।”

“एक दिन की बात है, मैं उषा वर्मा (दत्त ) के साथ फिल्म देखने गई थी और पार्टी मुख्यालय में पहुंचते करीबन दोपहर का एक बज गया। दोपहर का खाना ख़त्म हो चुका था। हमें भूख लगी हुई थी। इतने में कॉमरेड एस वी घाटे मिल गए और पूछा कि क्या बात है? हम डर के मारे बता नहीं पा रहे थे। तभी माई आई और दो डिब्बा दिखाया, जिसमें एक पर लिखा था “लेट फ़ूड” और दूसरे पर लिखा था “नो फ़ूड”। जिनको लेट खाना होगा या न खाना होगा तो अपने हिसाब से उस खास डिब्बे में चिरकुट डालना होगा। माई को मालूम था कि हम यहाँ नए थे, इसलिए उन्होंने हमारे लिए खाना रख दिया था, जो हमें दे दिया गया।”

अनेक रोचक घटनाओं को रेबा जी याद करती हैं। “हर शनिवार को मीट और रविवार को खिचड़ी बना करती थी। स्क्वाड के सारे कलाकार रविवार को कुछ न कुछ नाच-गाने का प्रोग्राम किया करते थे। पार्टी मुख्यालय के सारे नेता और कर्मी हमारे प्रोग्राम के दर्शक हुआ करते थे। एक दिन प्रेम धवन ने भांगड़ा शैली पर एक गीत लिखा :

“सुनो साथियो एक पंजाबी अपना दुःख सुनाए,

गोस्त चपाती खानेवाला खिचड़ी कैसे खाये,

क्या मैं झूठ बोलियां, क्या मैं काफूर तोलियाँ,

कोई ना, कोई ना, कोई ना।”

शनिवार गोस्त खिला के, रविवार खिचड़ी खिलाना ,

जैसे प्यार करके, बाद में चपत लगाना,

अब जो जो मेरे साथी हैं, हाथ उठा जो सावा,

मिल कर करो चढ़ाई, सावा ओए सावा।।”

फिर तो सभी साथियों ने ज़बरदस्त ढंग से भांगड़ा शुरू कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रोग्राम सफल रहा। अगले हफ्ते से शनिवार को खिचड़ी और रविवार को मीट का इंतज़ाम किया गया क्योंकि यह कलाकारों की मांग जो थी।”

“हम अंधेरी के एक बंगले में रहने चले आये। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ‘सेंट्रल कल्चरल स्क्वाड’ की स्थापना एक ऐतिहासिक घटना थी। फासीवाद, साम्राज्यवाद और भीषण अकाल के विरुद्ध सांस्कृतिक लड़ाई पार्टी के लिए एक असरदार हथियार साबित हुई। अँधेरी में आने पर अनुशासन और ज़ोरदार किया गया और हमारे संघर्ष के दिन शुरू हुए। हम सभी को अपना-अपना काम समझा दिया गया था। मैं रसोई में डूंगर सिंह की सहायता किया करती थी। हमारा खाना डूंगर सिंह, जो अल्मोड़ा के थे, बनाया करते थे और बहुत अच्छे गायक थे। एक पहाड़ी गाना वे अक्सर गाया करते थे “बेरूपाको बरोमसया”, जिस पर मैंने एक डांस भी कंपोज़ किया था। हम दोनों मिलकर खाना परोसते थे – चार रोटी, थोड़ा-सा चावल, दाल, सब्ज़ी और एक कटोरी छास; पर हर दिन खाने को लेकर हंगामा होता था। प्रेम ठहरा पंजाबी और उसे आठ-दस रोटियां चाहिए होती थीं, तो हम महिलाएँ अपनी खुराक से उन्हें चार-पाँच रोटियाँ दे दिया करते थे। हम सभी प्रेम को बहुत स्नेह करते थे। जब उनका मिज़ाज़ खुश होता, तो वे दो-चार गाने लिख दिया करते थे। वे गज़ब के गाने लिखा करते थे।”

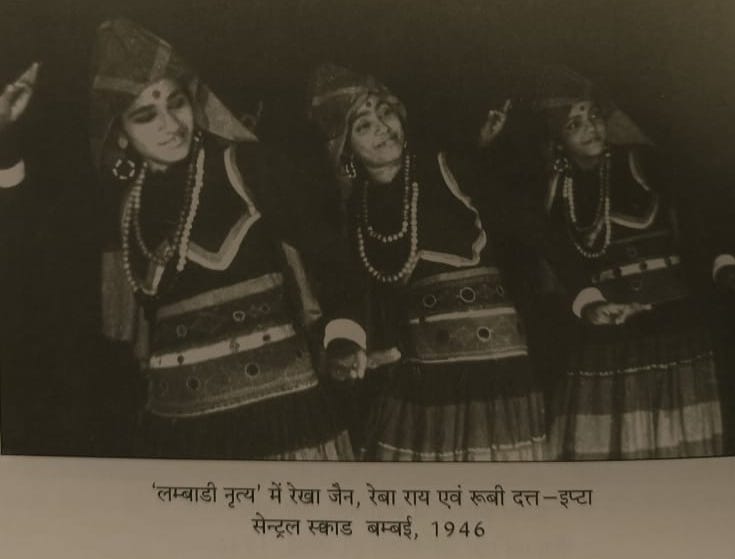

“उन दिनों हमारी दिनचर्या थी सुबह पांच बजे उठना, चाहे सर्दी हो या गर्मी, नहा-धोकर मैं, रेखा और रूबी कसरत किया करते थे। छः बजे चाय की घंटी बजती थी। आधा पावरोटी और चाय पीकर नाच की प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। शान्ति दा के नियमानुसार कसरत सबके लिए बाध्यता थी। एक बार शम्भू मित्र और ज्योतिरिन्द्र मित्र कुछ दिनों के लिए अँधेरी आये हुए थे पर कसरत करने के डर से दूसरे ही दिन पार्टी मुख्यालय चले गए। दस बजे तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद दोपहर के खाने की घंटी बजती और हम खाने चले जाते। खाने के बाद एक थाली चावल से कंकड़ बीनने का काम होता था, फिर तीन बजे तक पूर्ण विराम। चार बजे से फिर डांस की प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। इस समय हम एक दूसरे की गलतियों को सुधारते। शाम चार बजे चाय के बाद म्यूजिक के साथ डांस की प्रैक्टिस होती और उस समय नियमानुसार आपस में बात करना सख्त मना था। हम जैसे डांस की प्रैक्टिस किया करते थे, वैसे ही विनय और प्रीति सुबह से सात-आठ घंटे तक गाने की प्रैक्टिस किया करते थे।” एक दिन कॉमरेड जोशी ने प्रीति से कहा कि तुम्हारे लिए पार्टी के काम का मतलब गाने की प्रैक्टिस ही है।

कॉस्ट्यूम का निर्माण :

“शाम के सात बजे रात के खाने के बाद रात के साढ़े आठ बजे तक हम अपनी पोशाक की सिलाई खुद ही करते थे। आप्पुनि (मालाबार) पतली चमड़ी की पट्टी को काटकर गले का हार बनाते और हम सभी उन्हें विभिन्न रंगो के मोतियों से जड़कर ज़ेवर तैयार करते थे। हसन (गुजरात) थे हमारे दर्ज़ी कॉमरेड। वे घाघरा-चोली काट दिया करते थे और हम सभी मिलकर उन्हें सिलते। सारे दिन के काम के बाद चित्रकार चित्त प्रसाद और शान्ति दा हमारे साथ हॉल में आकर बैठते थे । चित्त दा के कहने पर होली का ड्रेस बोरे पर रंगों की पुताई कर बनाया गया था। उस पर उसके बाद डिजाइनिंग चित्त दा करते थे और फिर उससे ड्रेस तैयार किया जाता था। चमड़े पर बने ज़ेवर और बोरे से बने रंगीन ड्रेस पहनकर जब हम ने मंच पर होली प्रस्तुत किया, तो सबने तारीफों के पुल बांध दिए। हम सभी साथियों की हमेशा यह कोशिश रही कि कितने कम खर्चो में कितनी सुन्दर ड्रेस तैयार की जाए।”

इप्टा के प्रतीक-चिह्न की कहानी :

“एक दिन शाम को जब हम हॉल में बैठे अपना ड्रेस सिल रहे थे, एक ओर बड़ा-सा नगाड़ा रखा हुआ था ; अचानक चित्त दा ने शांति दा से कहा कि आप नगाड़ा के पीछे दोनों हाथों में लाठी लेकर एक ऐसी सुन्दर मुद्रा में खड़े हो जाइये, जैसे आप नगाड़ा बजा रहे हों। शान्ति दा महान कलाकार थे। वे दोनों हाथ में लाठी लेकर एक अपूर्व मुद्रा में नगाड़ा के पीछे जा खड़े हुए। बस, चित्त दा चिल्लाकर बोले – ‘आप वैसे ही दो मिनट खड़े रहें। और चित्त दा ने कलाकार की नगाड़ा बजाने वाली उस मुद्रा को कागज़ पर उतार लिया। चित्र बनाने के बाद उसका नाम दिया “कॉल ऑफ़ दी ड्रम।” विनय दा, शान्ति दा और चित्त दा ने कहा कि, यही इप्टा का प्रतीक चिन्ह हो! इसे पार्टी ने भी मान लिया। इप्टा के प्रतीक-चिन्ह की रचना इस प्रकार हुई। आज उन तीनों दिग्गजों में से कोई भी नहीं है !”

“पार्टी के साथ बैठकर यह तय किया गया कि किस तरह का प्रोग्राम किया जाए। कॉमरेड जोशी ने कहा तुमने यहाँ जो भी सीखा है, वह बंगाल में जाकर प्रदर्शित करो। हमने काफ़ी मेहनत कर “भारतर मर्मवाणि” नाम का बैले और कुछ गाने तैयार कर जब कोलकाता में जाकर प्रदर्शन किया, तब हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी। प्रोग्राम की शुरुआत हम “सारे जहाँ से अच्छा” गाने से करते थे। फिर “कॉल ऑफ दी ड्रम” होता था, जिसमें शान्ति दा एक बड़े से नगाड़े के पीछे से आकर नगाड़े को बजाते थे। इसके साथ ही सारे लड़के और लड़कियाँ राजस्थानी ड्रेस में स्टेज पर आते थे और फासीवाद के विरोध की शपथ लेते थे।”

उसके बाद हैदराबाद के आदिवासियों की जीवन-शैली पर आधारित लम्बाडी डांस, जिसकी पोशाक और नृत्य-शैली दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। फिर होता था “कलेक्टिव फ़ार्म डांस”, जिसमें किसानों द्वारा धान काटने के बाद जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, उस पर आधारित नृत्य होता था। इस आइटम में रेड्डी का डांस देखने लायक होता था। फिर एक के बाद एक मणिपुरी, धोबी नृत्य, मछुवारा नृत्य, नाव नृत्य, होली नृत्य होता था। हर डांस अलग-अलग प्रान्त की लोक गाथाओं पर आधारित होता था। बिहार की ग्रामीण भाषा में लिखित राम-सीता की कहानी पर आधारित “रामलीला” प्रदर्शित की जाती थी, जिसमें दशरथ लाल “ढोल” पर, रेड्डी “रावण” की भूमिका में और मैं नृत्य करती थी। लोग कहते थे कि मेरे डांस ने “रामलीला” को लोकप्रिय बनाया था । एक बार प्रदर्शन के बाद मशहूर कलाकार “सिमकी” ने शान्ति दा से पूछा था कि यह लड़की तुम्हें कहाँ मिली? “रामलीला” शचिन शंकर द्वारा बिहारी लोक शैली में तैयार करवाया गया था। मैं उसमें एक सखी की भूमिका निभाती थी। मैं इसमें गाती और नाचती भी थी। मैं क्रीम लगाती ताकि मेरा मुखड़ा थोड़ा तेल से सना दिखाई दे। बालों का जूड़ा बनाकर, एक पीला ड्रेस और डीप कलर की हरे पाड़ वाली लाल रंग की साड़ी थोड़ा ऊँचा पहनकर जब पूरी गांव की गोरी बनकर स्टेज पर प्रदर्शन करती थी तो दर्शक झूम उठते थे।”

“भारत की आत्मा” बैले शो का हमारा अंतिम आइटम होता था। हर दिन दो शो हुआ करते थे। रोज़ सुबह रिहर्सल हुआ करती थी। शो शुरू होने के दो घंटे पहले हम सभी हॉल में पहुँच जाया करते थे। ड्रेस और मेकअप करके एक घंटा चुपचाप बैठे रहते थे। शो ख़त्म होने पर टिफ़िन करते थे। कोलकाता में हमने ग्लोब, नई एम्पायर, एलिट सिनेमा, मिनर्वा, कलिका थिएटर, इ. बी. आर. मेन्शन इंस्टिट्यूट (नेताजी सुभाष इंस्टिट्यूट) में शो किए थे।”

“सेंट्रल बैले ट्रूप का गोल्डन वॉयस थे विनय रॉय और प्रीति सरकार, जिन्हें सबसे ज़्यादा लोगों की तारीफ़ मिलती थी। एक और रोमांचक आइटम था पार्वती कृष्णन की अंग्रेजी में कमेंटरी। उनके बोलने की स्टाइल ही कुछ अलग थी और बांग्ला में कल्याणी कुमारमंगलम (मुख़र्जी ) भी कमाल की थीं।”

“एक दिन हमने कॉमरेड जोशी से पूछा कि, ‘हम सब यहाँ राजनैतिक कारणों से ही आये हैं, तो पार्टी की किसी सभा या जुलूस में क्यों नहीं शिरकत करते?’ जवाब में कॉमरेड ने कहा कि, ‘आप लोगों का काम है सांस्कृतिक प्रदर्शन के ज़रिये अवाम का दिल जीतना; जो किसी भी सभा में जाकर भाषण देने से कभी नहीं संभव होगा।”