(उन्नीसवीं सदी के चौथे, पाँचवें और छठवें दशक में जन-सांस्कृतिक आंदोलन ने अनेक नए-नए आयाम गढ़े तथा समूचे देश में अनेक प्रकार के सामूहिक प्रयत्न हुए, जो भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, जाति-धर्म-संप्रदाय से ऊपर उठकर संस्कृतिकर्मियों द्वारा विविध कलाओं के माध्यम से किए गए। इप्टा के दस्तावेज़ीकरण के निरंतर प्रयासों के अन्तर्गत रमेशचन्द्र पाटकर की मराठी में लिखी और संपादित पुस्तक ‘इप्टा : एक सांस्कृतिक चळवळ’ (इप्टा : एक सांस्कृतिक आंदोलन) में संकलित रिपोर्ट्स में से एक ऐसी रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद इस कड़ी में प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र में एक सम्मेलन के आयोजन में सभी तरह के कलाकारों को एक मंच पर लाकर विचार-विमर्श किया गया तथा सभी प्रकार की कला-विधाओं की प्रस्तुतियाँ भी जनता के बीच की गईं। आज जिस साझा सांस्कृतिक मंच के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लगभग वैसी ही कोशिश 1953 में की गई थी। यह रिपोर्ट मराठी में दो हिस्सों में प्रकाशित की गई है। पहले हिस्से में लोक-नाट्य सम्मेलन की रिपोर्ट है और दूसरे हिस्से में इसी सम्मेलन में इप्टा के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण है। यह रिपोर्ट पत्रिका ‘इंडियन लिटरेचर’ के 1953 के दूसरे अंक में अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुई थी। उसके मराठी अनुवाद का हिन्दी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत है।

सभी फोटो गूगल से साभार)

14 से 18 जनवरी 1953 तक मुंबई में संयुक्त लोक-नाट्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र के नाटक और संगीत-कला के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी घटना थी। हालाँकि महाराष्ट्र में इससे पहले भी रंगमंच, साहित्य और संगीत सम्मेलनों का आयोजन हो चुका था। महाराष्ट्र में वार्षिक नाट्य-सम्मेलन करने की परंपरा भी रही है (जो आज भी जारी है)। पुराने नाटकों के साथ-साथ नए नाटकों के मंचन भी नियमित रूप से होते हैं। कवि और साहित्यकार सम्मेलन भी होते रहते हैं। संगीत सम्मेलनों में ख़ानदानी शास्त्रीय संगीत के साथ सुगम संगीत पर भी चर्चा की जाती है। नृत्य और नृत्य-नाटिकाओं के कार्यक्रम भी होते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि, पिछले दिनों तमाशा, पोवाडा और लावणी जैसी लोककलाओं के वरिष्ठ कलाकारों को अन्य कलाकारों के साथ एक मंच पर एकजुट करने का प्रयत्न किया गया।

यह घटना दो कारणों से अद्वितीय कही जा सकती है। पहला कारण है, शुद्ध ख़ानदानी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार की कलाओं को एक मंच पर लाने का प्रयत्न; और दूसरा कारण है, इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य। इस सम्मेलन का केंद्रीय सूत्र था – ‘लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा रची गई कला।’

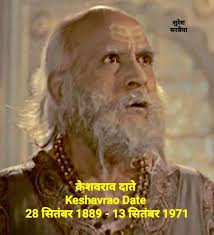

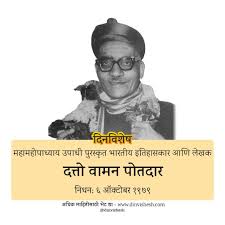

मराठी रंगमंच के महान अभिनेता केशवराव दाते ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन के अध्यक्ष प्रसिद्ध इतिहासकार महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष और इस सम्मेलन के प्रेरणा-स्रोत थे सुप्रसिद्ध समीक्षक और शांतिवादी प्रो. न. र. फाटक। ध्रुपद-धमार गायकी के प्रसिद्ध गायक नसीरुद्दीन ख़ान डागर, संगीतज्ञ प्रो. देवधर, नर्तकी रोहिणी भाटकर, नर्तक चंद्रकांत हटकर, गायिका सुन्दराबाई, पार्श्वगायिका गीता दत्त, फ़िल्म गीतकार प्रेम धवन तथा शंकर शैलेंद्र, आकाशवाणी गायक गजानन वाटवे, स्नेहलता भाटकर, मामा पेंडसे, भालचंद्र पेंढारकर, मालती पेंढारकर, मास्टर दत्ताराम, दत्तपंत आंग्रे, किर्लोस्कर, जोग, ‘मास्तर’ जैसे मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार सम्मेलन में शरीक़ हुए थे।

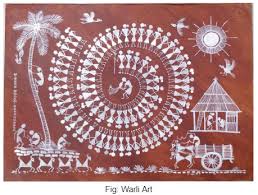

महाराष्ट्र के तथाकथित ‘प्रतिष्ठित’ और ‘सुशिक्षित’ समाज के लिए अनजान लोककला के लोकप्रिय वरिष्ठ कलाकार भी इस सम्मेलन में आए थे। शाहीर चंद्रोजी भोंसले, ‘दशावतारी’ सत्यवान नाटक मंडली के कलाकार बापू साठे, माधव नगरकर, यशवंत कर्मिकर, नरनदास वाटकर, शंकर तात्याबा और वारली नृत्य के कलाकार भी सम्मिलित हुए थे। समाज के सबसे निचले स्तर पर समझे जाने वाले पद-दलित वर्ग में संस्कृति के प्रति जो आकर्षण और विकास होता है, इन कलाकारों ने उसकी झलकियाँ दिखाकर सबको रोमांचित कर दिया।

इस सम्मेलन में मुंबई के कामगार वर्ग के ‘नवनीत कला मंडल’, ‘रंगविलास थिएटर’ जैसे शौक़िया नाट्य-दल और उनके नाटककार भी विशेष रूप से उपस्थित हुए थे। कठोर श्रम करने वाले तथा मुंबई शहर के गिरनगाँव और अन्य स्थानों की ‘चालों’ में जैसे-तैसे जीवनयापन करने वाले लोगों द्वारा चित्ताकर्षक प्रस्तुतियाँ की गईं।

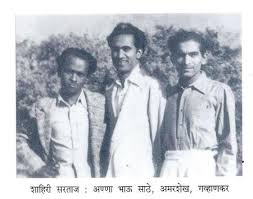

नए जीवन के लिए संघर्षरत जनता को जागृत करने के लिए अपनी क़लम और अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले अण्णा भाऊ साठे, अमर शेख और द. ना. गवाणकर (मुंबई), शाहीर करीम, प्रताप, भगवान ताडे और भिका पाटील (खानदेश), शाहीर बाल पाटसकर (दौंड, जिला पुणे), सोलापुर, कोल्हापुर, मराठवाडा (हैदराबाद रियासत), वऱ्हाड (मध्य प्रांत) से आए हुए कला-पथकों के अलावा गुजरात निवासी मराठी-भाषी भी उत्साह के साथ पधारे थे।

चार दिनों तक चले हुए इस सम्मेलन में ध्रुपद-धमार, रागदारी संगीत, लावणी, भजन, पोवाडे, ‘सौभद्र’, ‘द्रौपदी वस्त्रहरण’ और राम गणेश गडकरी के लोकप्रिय नाटक ‘भावबंधन’ जैसे नाटकों के मंचन, सामाजिक समस्याप्रधान नाटक ‘बुडवे’ (डुबाने वाले), ‘तंबाखू फार्स’ तथा अण्णा भाऊ साठे तथा नामदेव वटकर लिखित वग-नाट्य (मराठी लोकनाट्य) ‘तिरसठ नंबर खोली’, भरतनाट्यम्, कथकली तथा वारली लोकनृत्य के अलावा तबला, सारंगी जैसे शास्त्रीय संगीत के वाद्यों के साथ-साथ शाहिरों द्वारा बजाए जाने वाले लोकवाद्य डफ़ और तुणतुणे (इकतारे जैसा तंतुवाद्य), वारली का ‘तारपा’ जैसे वाद्यों का मिलाजुला, विभिन्न कला-प्रकारों का आकर्षक महोत्सव संपन्न हुआ।

विभिन्न कला-प्रकारों की एक ही मंच पर, एक साथ अभिव्यक्ति इतिहास की अद्वितीय घटना तो थी ही; लेकिन जिस उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसकी अद्वितीयता भी बेमिसाल थी। सम्मेलन में जारी किया गया घोषणा-पत्र, पारित किए गए प्रस्ताव, दिये गये भाषण और पढ़े गए आलेखों ने सम्मेलन को अद्वितीय बना दिया।

घोषणा-पत्र में कहा गया था, “कला को जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता। जिस तरह जन-जीवन एक ही जगह पर ठहरा हुआ नहीं हो सकता और बेहतर जीवन के लिए लोग संघर्ष करते रहते हैं, उसी तरह कला का भी जीवन के समांतर विकास होना चाहिए। यह सम्मेलन साम्राज्यवाद, सामन्तवाद द्वारा लादी गई रूढ़ि-परंपरा, अंधश्रद्धा और अन्य कुप्रथाओं के विरोध में जनता को अच्छा, सुखी और समृद्ध सांस्कृतिक जीवन जीने की स्थितियाँ उपलब्ध करने के लिए संघर्ष करने; संस्कृति के क्षेत्र में व्याप्त वीभत्सता, संकुचितता, भाग्यवाद, पलायनवाद तथा अन्य दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध और युद्ध के ख़िलाफ़ और शांति के पक्ष में संघर्ष करने का संकल्प लेता है।”

केशवराव दाते के उद्घाटन भाषण में भी यही विचार-सूत्र था। उन्होंने कहा, “जीवन अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाले श्रम पर आधारित है। लोककला हमेशा ही इस बात पर ज़ोर देती रही है कि कला में जन-समुदाय की आशा-आकांक्षा का प्रतिबिंब दिखाई देता है।” महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, “सभी कलाकारों द्वारा कला के सभी माध्यमों से सुख, शांति और समृद्ध जीवन के पथ पर अग्रसर करने की दिशा देने के लिए लेखन का निरंतर प्रयास करना चाहिए।”

सम्मेलन के अंतिम दो दिनों में सम्मेलन के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले आलेखों का पाठ किया गया। लावणी की लोक-सांस्कृतिक परंपरा का वर्णन करते हुए म. ना. सहस्रबुद्धे ने उसमें निहित श्रृंगार और धार्मिक कथ्य के साथ महाराष्ट्रीयन समाज की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिबिंब किस तरह उसमें दिखाई देता है तथा लावणी किस तरह काफ़ी ऊर्जाभरी होती है, इस बात पर प्रकाश डाला। कलकत्ते से लाहिड़ी जी ने ‘शाहिरी कला’ पर विशेष आलेख सम्मेलन के लिए लिखकर भेजा था। शाहिरी-कवन (गायन-अभिनय-कथन) में ‘कलगी’ और ‘तुरा’ के सवाल-जवाबों के स्वरूप पर विचार करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक कला का प्रकार कला के विकास में किस तरह योगदान करता है। कोई भी कला जीवन से पृथक नहीं रह सकती, इस मुद्दे पर उन्होंने विशेष ज़ोर दिया था।

‘तमाशा’ विषय पर अण्णा भाऊ साठे ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पद-दलित वर्ग की महार और मातंग जाति के लोगों ने किस तरह ‘तमाशा’ नामक नाट्य-विधा का विकास किया; किस तरह जनता पर दीर्घ काल से थोपी गई सांस्कृतिक बुराइयों के कारण इसमें विकार पैदा हुआ और फिर किस तरह सामाजिक और राजनीतिक जन-जागरण के लिए ‘तमाशा’ विविध रूपों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दुष्प्रवृत्तियों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और वर्तमान में शोषित वर्ग के हाथों में किस तरह ‘तमाशा’ एक औज़ार के रूप में विकसित हो रहा है; वर्तमान राजनेताओं की आक्रामक तानाशाही का सामना ‘तमाशा’ किस तरह कर रहा है, अपने भाषण में अण्णा भाऊ साठे ने इसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

मराठी रंगमंच के महान अभिनेता चिन्तामणराव कोल्हटकर ने ‘राजनीति और मराठी रंगमंच’ विषय पर बोलते हुए कहा, “मराठी रंगमंच के उत्कर्ष-काल में मराठी नाटक ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन तथा प्रगति की मशाल थाम ली थी। प्रसिद्ध नाटककारों द्वारा लिखे हुए 42 नाटकों पर ब्रिटिश सरकार ने बंदी लगा दी थी। कुछ नाटककारों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानकों के माध्यम से ‘राष्ट्रीय स्वतंत्रता का उद्घोष’ किया था।” अपने भाषण का समापन करते हुए उन्होंने कहा, “नाटककार की उँगली हमेशा ही समाज की नब्ज़ पर होनी चाहिए। कोई भी नाटक व्यक्तित्व के संघर्ष, परिस्थिति और इच्छा-आकांक्षाओं के संघर्ष के बिना नाटक नहीं हो सकता; क्योंकि इस प्रकार के सभी संघर्ष मूलतः सामाजिक संघर्ष ही होते हैं।”

प्रसिद्ध नाटककार मामा वरेरकर ने अपने भाषण में कहा था, “रंगमंच और नाट्यकला को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह खेद का विषय है कि कॉंग्रेस सरकार की पंचवार्षिक योजना में सांस्कृतिक विकास और कलाकारों के विकास का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।” उन्होंने कलाकारों को एकजुट करते हुए माँग की कि “नाट्यकला को प्रोत्साहन देने के लिए समूचे महाराष्ट्र में नाट्यगृह बनाए जाएँ, इसके लिए बाक़ायदा मुहिम छेड़कर कलाकारों का प्रतिनिधि-मण्डल गठित कर सरकार के पास जाना ही होगा।”

मराठी तथा हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई ने ‘फ़िल्म-संगीत’ पर अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय फ़िल्म-संगीत से संगीत-कला और जनता से जुड़े प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दूर किया जा रहा है। जनता और कला, दोनों के प्रति सम्मान न रखने वाले अज्ञानी और लालची लोगों द्वारा फ़िल्म-जगत हथिया लिया गया है। फ़िल्मों को सिर्फ़ व्यापारी नज़रिये से देखा जा रहा है, यह बात अत्यंत खेद का विषय है। उन्होंने उम्मीद जगाते हुए कहा कि, “फ़िल्म के दर्शक अब जागृत हो रहे हैं और इस तरह के तत्वों को वे सबक़ सिखाए बिना नहीं मानेंगे।”

किसी बंद नाट्यगृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की बजाय मुंबई के खुले कामगार मैदान में लगभग पंद्रह हज़ार दर्शकों के बीच अंतिम दो दिनों में आयोजन किया गया, इससे जन-साधारण तक अपनी कला को ले जाने का इस सम्मेलन का उद्देश्य सफल हुआ। बहुत बड़े दर्शक-वर्ग ने सोच-समझकर तथा प्रेरित होकर कार्यक्रम की तारीफ़ की। इससे उन लोगों की यह धारणा चकनाचूर हुई कि, कला साधारण जनता के लिए न होकर मुठ्ठीभर रसिक लोगों के लिए ही होती है।

स्वागत समिति के अध्यक्ष प्रो. न. र. फाटक ने अपने कुछ दिन पहले की गई चीन-यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि “चीनी सरकार अपनी जनता में कला और संस्कृति का विकास करने और चीनी जनता के जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए तथा सामाजिक प्रगति के लिए किस तरह की कोशिश कर रही है।”

मराठी भाषा और राज्य के शिल्पकारों में से एक सन्तकवि ने अपने काव्य में किस तरह जनता की आवश्यकताओं तथा आशाओं को व्यक्त किया है और किस तरह जनता के कल्याण के लिए उन्होंने जी-जान से कोशिश की, इस पर महामहोपाध्याय पोतदार ने प्रकाश डाला। महाराष्ट्र के विभिन्न कला-पथकों ने जब संत रामदास का अकाल पर लिखा काव्य गाया, तब दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट की। अपने भाषण के अंत में म. म. पोतदार ने कहा,

“आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है। आज कलाकारों द्वारा इस तेज़ी से बदलती नई दुनिया के संदेश का अर्थ प्रसारित करने की ज़रूरत है। उन्हें जनता को नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा और अन्य बातों में मतभेद होने के बावजूद लोक-कलाकारों को एकजुट होने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।”