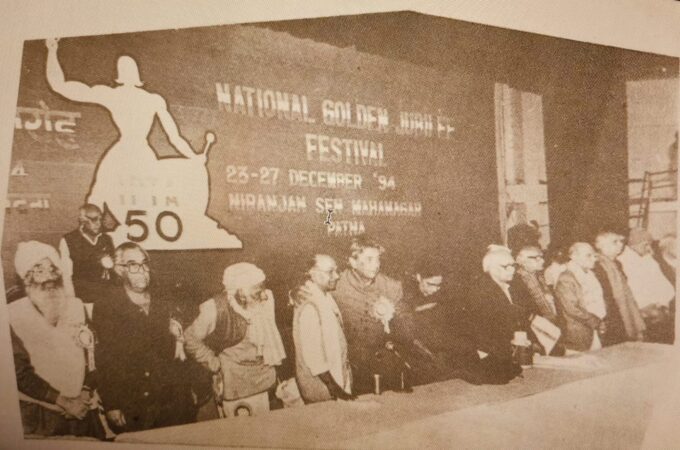

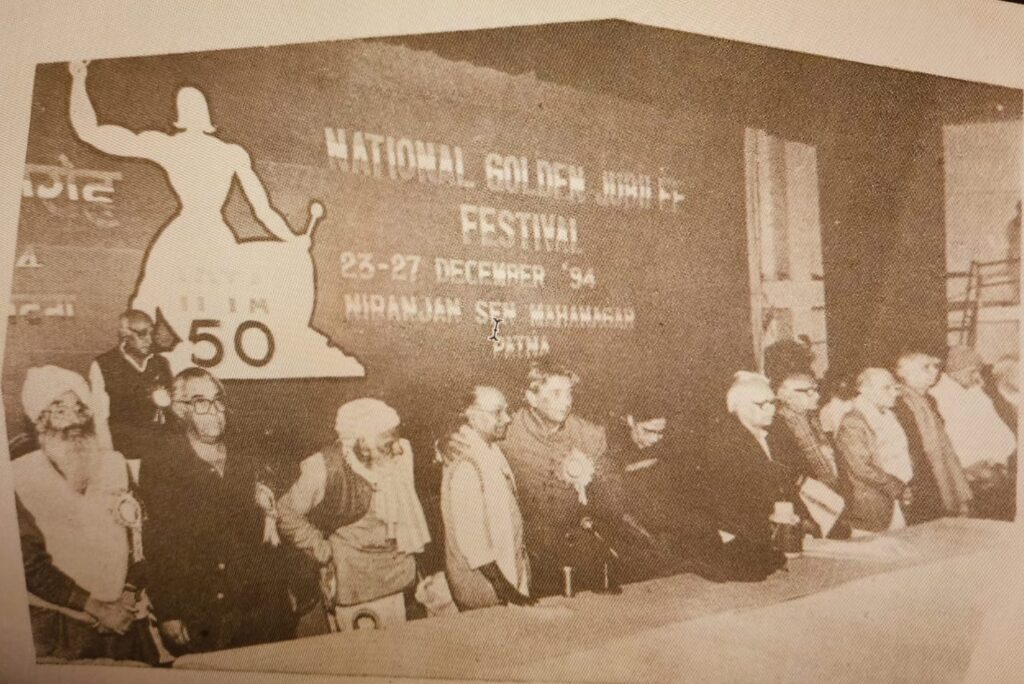

(यह वर्ष प्रसिद्ध गीतकार-संगीतकार सलिल चौधरी का जन्म-शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर सलिल चौधरी का साक्षात्कार, उन पर लेख तथा उनके द्वारा लिखे गए लेख यहाँ साझा किए गए हैं। पटना में आयोजित 23 से 27 दिसम्बर 1994 तक आयोजित इप्टा के स्वर्ण-जयंती समारोह का उद्घाटन सलिल चौधरी ने किया था। उस अवसर पर उनका उद्घाटन भाषण बहुत महत्त्व रखता है। इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव तनवीर अख़्तर के सौजन्य से प्राप्त ‘स्वर्ण-जयंती स्मारिका’ से इसे यहाँ साझा किया जा रहा है।

फोटो स्वर्ण-जयंती स्मारिका एवं गूगल से साभार)

आदरणीय सभापति महोदय, सम्माननीय संरक्षक व अतिथि, स्वागत समिति के महासचिव, कार्यकारिणी समिति के सदस्य, देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकार, शुभचिंतक मित्र तथा साथी, देवियो और सज्जनो!

कलाकारों के आईडी महाकुंभ का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत गर्व और सम्मान का अनुभव हो रहा है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से कलाकार, बुद्धिजीवी व कलाप्रेमी लोग आए हैं। इप्टा का यह स्वर्ण-जयंती समारोह पटना में हो रहा है। पटना ऐसा शहर है जिसने शताब्दियों से सैकड़ों सांस्कृतिक व नैतिक उत्थान के आंदोलन देखे हैं। इस महान आयोजन के लिए पटना से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती थी।

इप्टा के स्वर्ण-जयंती समारोह ने हमें यह स्वर्ण अवसर भी प्रदान किया है कि हम पिछले पचास वर्षों के दौरान इस आंदोलन के उत्थान, पतन व पुनरुत्थान का जायज़ा ले सकें। पिछले 50 वर्षों से इप्टा कलाओं – नाटक, संगीत व नृत्य से जुड़ी रही है, पर इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण इसकी विचारधारा, इसका संगठन और नेतृत्व है।

इप्टा की यह विचारधारा यानी, “पीपल्स थिएटर, जो लोगों को जनता की कलाएँ जनता के लिए तथा जनता के द्वारा” की शिक्षा देती है। यह संस्था न सिर्फ़ कठिन समय झेलकर ज़िंदा रही है, बल्कि इसने बाहर के सैकड़ों संगठनों के बनने में प्रेरणा-स्रोत का काम भी किया है। इप्टा के सहयोग से समूह थिएटर, गीत-संगीत ग्रुप, डांस बैले व चित्र-प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, यह बड़ी बात है। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी सभी प्रगतिशील ताक़तों के पटना में स्वर्ण-जयंती समारोह के लिए इकट्ठा होने की इच्छा भी दर्शाती है कि देश में संस्कृति व कला से प्यार करने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी है। एक ही मंच पर एकत्र होकर विचारों का आदान-प्रदान महत्त्वपूर्ण बात है। इससे साबित होता है कि क्षेत्रवाद, धर्म, भाषा, जाति व उपजाति को छोड़कर कला व संस्कृति से जुड़े जनतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष सोच वाले लोग संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए तैयार हैं।

आज का भारत सांस्कृतिक संकट से जूझ रहा है। यह संकट है मानव-मूल्यों व आदर्शों का। इस संकट का जन्म हुआ है विचारों को दबाने व सही तथ्यों को उभरने से छिपाने की प्रवृत्ति से। आज़ादी के मिलने के पहले मानव-मूल्यों व सामाजिक संबंधों का इतना ह्रास कभी नहीं हुआ था। इसके साथ ही कट्टरता ने भी अपना सिर उठाया है।

आज़ादी के पाँच दशक बाद भी 50 फ़ीसदी से ज़्यादा लोग ग़रीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, 60 प्रतिशत से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं, लाखों लोगों के पास मकान नहीं हैं, रोज़गार नहीं है। फुटपाथ पर सैकड़ों लोग सोते हैं – जिनके पास जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन नहीं हैं। अमीर जहाँ सैकड़ों गुना अमीर हुए हैं, वहीं गरीब और गरीब हुए हैं; भ्रष्टाचार तो सत्ता के शीर्ष पर दशकों से विराजमान है, राजनीतिक संरक्षण के चलते अपराधी फल-फूल रहे हैं।

इन बातों को सभी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ मौजूद जागरूक लोगों को ये बातें बताकर मैंने नया ज्ञान दे दिया हो। मैंने यह मुद्दा इसलिए उठाया है ताकि अपने लेखकों, कवियों, नाटककारों, अभिनेताओं, गायकों, कंपोज़रों, सांस्कृतिक मामलों के प्रदेश व केंद्रीय स्तर के नेताओं से इसका जवाब माँग सकूँ। क्या यह दशा आपके सृजन की विषय-वस्तु नहीं है? क्या यह हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि इन सब ग़लत चीज़ों को लोगों के सामने लाएँ? क्या यही ख़ुशी की बात है कि नृत्य के नाम पर ‘चोली के पीछे’ जैसे गाने की संस्कृति से आप संतुष्ट हैं? फिर यह गाना ‘चित्रहार’ में दिखाया जाता है ताकि लोग अपनी भूख भूल जाएँ। पीछे चलकर देखिए, 1943-44 में जब हमने इप्टा को शुरू किया था, उस समय अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास क्या माध्यम था, मंच और गलियों के नुक्कड़ के अलावा कुछ भी नहीं था, आकाशवाणी पर हम कार्यक्रम नहीं दे सकते थे। पहले अंग्रेजों ने, तथा बाद में कॉंग्रेस सरकार ने हमारे गाने व नाटकों पर पाबंदी लगा दी। हम लोग तो भूमिगत हो गए व कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों को जेल हो गई या वे मारे गए।

इन सबके बावजूद इप्टा किसी विशाल बरगद के पेड़ की तरह फैलती गई। इसकी शाखाएँ व जड़ें देश के कोने-कोने में पहुँच गईं। इसमें देश के सर्वोच्च लेखक, कलाकार, नाटककार, अभिनेता व नर्तक शामिल थे। बानगी देखिए, प्रेमचंद, ख़्वाजा अहमद अब्बास, शंभु मित्र, तृप्ति मित्र, बिजन भट्टाचार्य, रविशंकर, हेमंत कुमार, बलराज साहनी, उदय शंकर, शांति वर्धन, आचार्य अत्रे, कैफ़ी आज़मी, शैलेंद्र, प्रेम धवन, ऋत्विक घटक, उत्पल दत्त, बिमल रॉय, एम. एस. सत्थ्यु, निर्देशक के. सुब्रमण्यम, अमर शेख़, अण्णा भाऊ साठे, अली सरदार जाफ़री, ए. के. हंगल आदि।

एक तरह से यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान ही था, जो इप्टा के जन्म के दशक के अंतिम दिनों में इन लोगों के शामिल हो जाने से हुआ। इप्टा के इस दौर में सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसमें लोक-कलाओं, जैसे जात्रा, नौटंकी, छऊ, पंडवानी, लावणी, बीहू, भांगड़ा, कथकली को नया स्वरूप मिला। इप्टा से इस तरह सैकड़ों लोक-गीतकार, नर्तक व संगीतकार जुड़ गए।

सवाल उठता है कि यह सब कैसे और क्यों हुआ, आख़िर जोड़ने वाला सूत्र क्या था? वह क्या शक्ति थी, जिसने भिन्न पृष्ठभूमि वाले कलाकारों को एक मंच पर ला खड़ा किया। जन-संचार के प्रबल साधनों – आकाशवाणी, दूरदर्शन, फ़िल्म, ऑडियो व वीडियो कैसेट, सेटेलाइट के ज़माने में ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है? क्या जादू था, जो इप्टा ने कर दिखाया?

इस सबकी वजह थी, आज़ादी पाने की ललक, राष्ट्रीय विरासत पर गर्व की भावना, भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत, शोषकों का मुक़ाबला करने का साहस तथा अपनी पहचान खोजने की कोशिश। इसमें शामिल थी अंग्रेज़ों द्वारा तोड़े-मरोड़े इतिहास से परे सच की खोज तथा सबसे महत्त्वपूर्ण एक ऐसे समाज के निर्माण की इच्छा, जो स्वतंत्रता, बराबरी व भाईचारे के सिद्धांत पर आधारित हो। ऐसा समाज, जो हर किसी को भोजन, शिक्षा, नौकरी व सामाजिक न्याय देने के प्रति प्रतिबद्ध हो। क्या लोगों में इस तरह की ललक अब नहीं है? है। पर … यहाँ एक बड़ा ‘पर‘ आगे आ जाता है।

इसके बाद पचास के दशक के मध्य में इप्टा में विखंडन की प्रक्रिया शुरू हुई। एक के बाद एक महान कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने इप्टा छोड़ी। … उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया और अलग-अलग नामों से अपने संगठन बना लिए। अगला दशक आते-आते इप्टा महज़ एक क्लब बनकर रह गई। यानी कभी जो पर्वत था, वह पत्थरों का ढेर बन गया। समुद्र छोटी-सी नदी बन गया। पर इप्टा ख़त्म नहीं हुई। देश के अन्य भागों में यह ज़िंदा रही, भले ही वह स्वर्ण-काल की छाया मात्र थी।

ऐसा क्यों हुआ, कहाँ गलती हुई, इसका जवाब ढूँढने की कोशिश मैं नहीं करूँगा। इसके जवाब की व्याख्या समाजविज्ञानी और इतिहासकार करेंगे। हालाँकि यह भी हम सभी जानते हैं कि इप्टा के कमज़ोर होने के पीछे कुछ विशेष कारण थे। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण था देश का विभाजन; लाखों घर टूट गए, लोग न सिर्फ़ बेकार हुए बल्कि जड़ों से जुदा हो गए, उस ज़मीं से जुदा हो गए, जहाँ की ख़ुशबू में उन्होंने साँस ली। उस जगह से अलग हुए, जहाँ सदियों तक वे भाषा, रीति-रिवाज़ व संस्कृति का हिस्सा बनकर रहे थे।

उस वक़्त अंग्रेज़ों की साज़िश से धार्मिक कट्टरता और आपसी घृणा का जो ज्वालामुखी फूटा था, वह आज तक ठंडा नहीं हुआ है। उसका गर्म लावा आज भी धधक रहा है। यह कभी-कभी ही ठंडा पड़ता है, यह सब इतिहास में दर्ज़ है।

पी. सी. जोशी के नेतृत्व वाली अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी के मंच से कलाकारों को अलग करने वाली दूसरी बात यह थी कि पार्टी धीरे-धीरे अति-वाम होती जा रही थी तथा नीति में संकीर्णता के चलते ही गीतकारों से पार्टी के नारे लिखने की माँग की जाने लगी, नाटककारों से अपेक्षा की जाने लगी कि वे वर्ग-संघर्ष को दर्शाने वाले नाटक लिखें। इससे वे प्रगतिशील, जनतांत्रिक, सांस्कृतिक ताक़तें व लोग किनारा करने लगे, जो इसके उत्साही श्रोता थे। इसके बाद तो पार्टी का विभाजन ही हो गया, जो बाद में कई गुटों में बँट गई।

यह सब क्यों और कैसे हुआ? एक बार फिर मैं कहूँगा कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आज़ादी के बाद कलाकार व लेखक दिशा खो बैठे। धीरे-धीरे देश कट्टरता और अलगाववाद का शिकार बन गया।

साथ-साथ पिछले 50 वर्षों में हमारे देश ने विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में ज़बर्दस्त प्रगति की, संचार व औद्योगिक विकास में यह प्रगति सर्वाधिक थी। हमारे वैज्ञानिक विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। सिनेमा के क्षेत्र में विश्व में हमारा सम्माननीय स्थान है। यह स्थान सत्यजीत राय, अदूर गोपालकृष्ण, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, गौतम घोष जैसे लोगों की वजह से मिला। संगीत में रवि शंकर, अलाउद्दीन ख़ान आदि ने भारत को प्रतिष्ठा दिलाई।

इन सभी परस्पर-विरोधी ताक़तों के बीच संस्कृति के क्षेत्र में हमें स्वर्णिम माध्यम मार्ग की खोज करनी होगी, ताकि हमारी जनता को उसके मौलिक अधिकार मिल सके, वह ग़रीबी व अशिक्षा के ख़िलाफ़ लड़ सके तथा भारत को दुनिया का समृद्ध देश बना सके। यही लक्ष्य सामने रखकर हम संस्कृति के क्षेत्र में जनतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष ताक़तों को एक कर सकते हैं। इसी लक्ष्य व विचार से इप्टा को एक बार फिर सांस्कृतिक पुनर्वास का प्रणेता बनाया जा सकता है।

इस मंच से हम भारत के सभी संस्कृति प्रेमियों, लेखकों, कवियों, नाटककारों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, गीतकारों, नर्तकों व चित्रकारों से अपील करते हैं कि वे आपसी मतभेद भूलकर मातृभूमि के प्रति प्यार की ख़ातिर एक हो जाएँ। देश की सांस्कृतिक सम्पदा के पुनरुत्थान के लिए इप्टा द्वारा पचास साल पहले शुरू किए गए युग को वापस लाना होगा। हम यह कर सकते हैं और हमें यह करना ही होगा। अगर हमने देश की सृजनात्मक ताक़तों को एक करने का यह स्वर्णिम मौक़ा छोड़कर देश को हिंसा, अश्लीलता के रास्ते पर बढ़ने दिया तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यह उद्घाटन भाषण समाप्त करता हूँ तथा इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्मेलन के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ।

धन्यवाद।