(मुंबई में आने के बाद ‘यलगार सांस्कृतिक मंच’ से मेरा लगाव धीरे-धीरे गहराता गया है। सभी युवा साथियों का वैचारिक जज़्बा और समझ, जन-आंदोलनों के प्रति प्रतिबद्धता, कला के सभी क्षेत्रों में नया सीखते हुए सुंदर रचने का प्रयोग, गायन-वादन-अभिनय के अलावा आधुनिकतम तकनीकी ज्ञान को प्रयुक्त करने का हुनर, सीधे जनसाधारण के बीच जाकर किया जाने वाला काम, साथ ही परस्पर आत्मीय संक्षिप्त संवाद – ये सभी बातें ‘कवन’ को देखने की पृष्ठभूमि में रही हैं। लॉकडाउन में किए गये उनके ऑनलाइन गीतों और लोकनाट्यों के कार्यक्रम, देश भर के परिवर्तनकामी संगठनों और साथियों से उनका निरंतर संवाद मुझे ‘यलगार’ के निकट लाता गया है। धम्म के अचानक आए हुए ‘ताई’ मैसेज से मैं उत्सुक और तैयार हो जाती हूँ कि अब कुछ नई गतिविधि से जुड़ने का मौक़ा मुझे मिलने वाला है। मैं अपनी क्षमता भर कोशिश करती हूँ कि ‘यलगार’ को तिल भर ही क्यों न हो, रचनात्मक सहयोग दे सकूँ।

पहले भी ‘यलगार’ की प्रस्तुतियों की रिपोर्ट्स लिखी हैं। मगर ‘कवन’ का यह प्रयोग उनके पहले के कामों को एक नया और उजला आयाम दे रहा है। सभी फोटो और वीडियो ‘यलगार सांस्कृतिक मंच’ के इंस्टाग्राम पेज से लिए गए हैं, जिन्हें मुझ जैसी कमज़ोर तकनीकी समझ वाली माँ के लिए बेटे अनादि ने उपलब्ध कराया है।)

जन सांस्कृतिक आंदोलन एक साझी मिलीजुली गतिविधि का रचनात्मक उपक्रम होता है। जब एक सांस्कृतिक संस्था या संगठन जन-जागरण के लिए समाज-व्यवस्था और उसके कर्ताधर्ताओं द्वारा स्थापित विषमतामूलक, विसंगतिपूर्ण और अन्यायपरक व्यवहारों को उजागर करने के लिए सामूहिक रूप से कुछ रचता हैं, उसे कलात्मक रूप में दर्शकों के सामने रखता है, तब उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब अनेक सांस्कृतिक संगठन परस्पर सहयोग से समसामयिक और जन-सरोकारों को झकझोरने वाली कोई सामूहिक प्रस्तुति तैयार करते हैं, तब तो उस प्रस्तुति में दिखाई देने वाली विविधता और ज्ञानात्मक संवेदनाएँ कलात्मकता के नये क्षितिज छूती हुई नज़र आती हैं। नालंदा आर्ट ग्रुप तथा यलगार सांस्कृतिक मंच के संयुक्त प्रयासों से ‘कवन’ (गीत-संगीत में कही जाने वाली गाथा) नामक दलित ऑपेरा या आंबेडकरी शाहिरी जलसा 08 और 09 फ़रवरी 2025 को मुंबई के पृथ्वी थिएटर में प्रस्तुत किया गया। इसे देखना-सुनना, महसूस करना, सोचना-विचारना और देखकर लौटने के बाद भी उसकी अनेक छवियों, पंक्तियों का दिल-दिमाग़ में नए-नए अर्थ-संदर्भों के साथ उमड़ना-घुमड़ना इस बात का संकेत है कि, ‘बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी ही’!

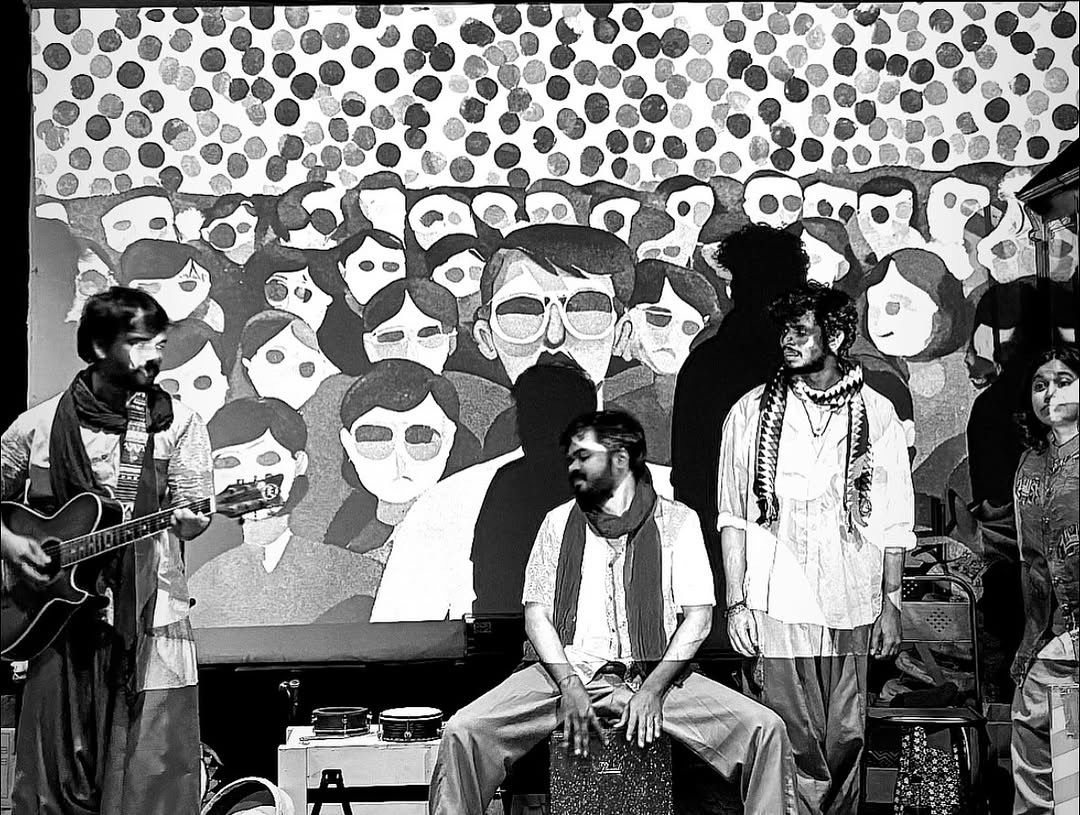

मंच पर यलगार सांस्कृतिक मंच के छह कलाकारों अमृता टोडरमल, अपूर्वा कदम, सिद्धार्थ प्रतिभावंत, प्रवीण मुक्ता, प्रियपाल देशांति तथा धम्मरक्षित रणदिवे ने अपने अभिनय, संवाद-अदायगी, गायन-वादन, मंचीय गतियों, वक्तव्यों, कविता-पठन, दृश्य-बंधों और लोक-नाटकों की सहजस्फूर्त ताज़ा हास्यजनक स्थितियों को जिस तरह सामूहिक तालमेल के साथ गंभीर तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया, उसने लगभग अढ़ाई घंटे तक दर्शकों को बाँधे रखा। इनके साथ बंगलौर निवासी अभिषेक मजूमदार ने जिस सूझ-बूझ से निर्देशन कर कथ्य-गायन-वादन, अभिनय, पीछे स्क्रीन पर उभरते ग्राफ़िक्स और पेंटिंग्स, सुरों-धुनों-ध्वनियों और उसके साथ संवादों का सार्थक सम्मिश्रण प्रस्तुत किया, वह बहुत असरदार साबित हुआ।

‘यलगार’ के साथी सुदेश जाधव की कहानी पर आधारित इस नाटक का नाट्यालेख तैयार किया है इरावती कर्णिक तथा जोसेलिन क्लार्क ने। कहानी समसामयिक घटनाओं के अक्स प्रस्तुत करती है। युवा बेजुल एक दलित परंतु पारंपरिक धार्मिक विश्वास से घिरा सामान्य व्यक्ति है, जो अपनी गाय सगुणा से बहुत प्यार करता है। बेजुल की माँ एक श्रमजीवी धार्मिक महिला है और उसकी बहन मुक्ता आंबेडकरी विचारों से सजग हो चुकी लड़की है, जो पढ़ रही है। बेजुल के पिता एक ‘शाहिर’ थे, जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। वे बेजुल के सपने में आकर बार-बार बेजुल को संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु बेजुल अपने पिता जैसी मौत नहीं चाहता और उनसे अलग ज़िंदगी जीना चाहता है।

बेरोज़गार बेजुल अपनी गाय के साथ भूखा-प्यासा सड़क पर दिन काट रहा है। पुलिस द्वारा बार-बार परेशान किए जाने के दौरान नशे में ही पुलिस द्वारा अचानक उसकी गाय के माथे पर तिलक लगा दिया जाता है और अपनी पगड़ी पहनाकर गले में हार डालकर उसे ‘पवित्र’ घोषित कर दिया जाता है।

इस चमत्कार की खबर आँधी की तरह फैलती है और गाय के दर्शन के लिए भीड़ लग जाती है, चढ़ावा चढ़ने लगता है। इससे बेजुल के दिन फिरने लगते हैं। बेजुल की माँ अपना मूल श्रमजीवी चरित्र नहीं छोड़ती और स्वादिष्ट टिफ़िन बनाने का काम बड़े पैमाने पर करने लगती है। उसके द्वारा बनाये गये ‘मटन अंगारा’ की धूम मच जाती है। बेजुल की गाय की प्रसिद्धि के कारण नज़दीक के सनातन मंदिर की कमाई घटने लगती है। इस पर सनातन धर्म के रखवाले धर्म की गुहार मचाकर उसकी गाय को सनातन संस्था की गौशाला में दान करवा लेते हैं। भोले बेजुल को लगता है कि वह भी अपनी गाय की सेवा करते हुए धर्म का सेवक बन जाएगा। परंतु बेजुल दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता, बल्कि उसकी गाय से भी उसे जुदा कर दिया जाता है। बेजुल तड़पने लगता है। बहन उसे जगाना चाहती है, परंतु वह धर्म की गिरफ़्त में फँसा रहता है। उसकी माँ के ‘मटन अंगारा’ पर भी आक्षेप करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अंततः माँ की मौत हो जाती है। माँ के अंत और गाय की कमजोर हालत देखकर बेजुल का दिल-दिमाग़ विद्रोह कर बैठता है और वह अपने पिता और बहन के रास्ते पर चलते हुए प्रतिरोध के गीत गाने लगता है।

मंच पर यह कथा इस तरह एकरेखीय नहीं घटती। बैक ड्रॉप की स्क्रीन पर अनेक खूबसूरत सार्थक पेंटिंग्स और ग्राफ़िक्स के माध्यम से कई यथार्थ घटनाओं और छवियों को दृश्य-परिवर्तन के बीच तथा विशेष अर्थ-संदर्भों को संकेतित करते हुए दर्शाया जाता रहा। स्क्रीन की भी यह विशिष्टता थी कि वह आम स्क्रीन की तरह सफ़ेद नहीं थी, बल्कि कथरी की तरह अनेक प्रकार के कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई थी। शायद यह हमारी बहुआयामी, बहुरंगी भारतीय संस्कृति के तानेबाने की प्रतीक थी। समूचे नाटक को कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कहानियों का रूप देते हुए ‘दलित इन द सिटीज़’ शीर्षक के साथ स्क्रीन पर क्रमशः उनके नामों अमृता, प्रवीण, सिद्धार्थ, धम्मरक्षित, प्रियपाल तथा अपूर्वा की आँख से दिखाया गया है। यह प्रयोग दर्शक को श्रव्य शब्दार्थों से परे जाकर अनेक अहसासों को अपने भीतर महसूसने का स्पेस देता है। उसके दिल-दिमाग़ को झकझोरता है। साथ ही गाये जा रहे गीतों के बोल भी स्क्रीन पर ‘टेक्स्ट’ में उभरने से पढ़ने-समझने की क्रिया भी चलती रहती है।

जन-चित्रकला आंदोलन से जुड़े नागपुर के चित्रकार एक्टिविस्ट भाऊ समर्थ द्वारा अमूर्त चित्रों के संदर्भ में कही गई बात मुझे याद हो आई। उनका कहना था कि इलस्ट्रेटिव चित्रों को एक बार देखने के बाद दर्शक उसके पारंपरिक संदर्भ-अर्थ को समझकर संतुष्ट हो जाता है। चित्र उसकी विचार-प्रक्रिया को आगे प्रेरित नहीं करते; परंतु अमूर्त चित्रों को देखकर दर्शक उसके रंगों-रेखाओं-आकृतियों में संदर्भ-अर्थ ढूँढने लगता है। साथ ही चित्र के सामने से हटने के बावजूद उसकी विचार-प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक यही बात मुझे ‘कवन’ देखते हुए और देखकर लौटने के बाद भी महसूस हुई। मंच पर अढ़ाई घंटे में कितना कुछ ऐसा घटित हुआ, जो मेरे वस्तुगत और आत्मगत अनुभव-संसार के इतने सारे कोणों को स्पर्श कर रहा था कि इस नाट्यानुभव का अर्थ और उद्देश्य कुछ पंक्तियों में व्यक्त करना मेरे लिए कठिन लग रहा है।

इस ऑपेरा का गीत-संगीत और प्रस्तुति आंबेडकरी जलसा शैली पर आधारित है। साथ ही कहीं-कहीं सूत्रधार के कथा-कथन का भी प्रयोग किया गया है। समूची प्रस्तुति में गाय ‘सगुणा’ का बहुत खूबसूरत आधा धड़ कठपुतली की तरह विभिन्न कलाकारों द्वारा अदल-बदलकर संचालित किया गया। हरेक कलाकार ने गाय के संवाद, बेजुल के साथ उसकी भावनात्मक क्रिया-प्रतिक्रिया और गतिविधियाँ बहुत जीवंतता के साथ अभिनीत कीं। गौशाला जाने के बाद उसके कंकाल में बदल गए धड़ और उसकी असहायता को वर्तमान धार्मिक रूपक के रूप में सटीक अभिव्यक्ति दी गई। इस जीवंत लगने वाली गाय-कठपुतली के निर्माता हैं कपिल देव जी।

मुंबई में जन-पक्षधर सांस्कृतिक आंदोलन की गतिविधियाँ बहुतायत में होती हैं। यलगार सांस्कृतिक मंच एक महत्वपूर्ण संस्था है । यलगार 2015 में स्थापित बाबासाहेब आंबेडकर के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के विचारों और दृष्टिकोण से प्रेरित संगठन है, जो राजनैतिक परिवर्तन के लिए कृतसंकल्प है। महाराष्ट्र के प्रगतिशील आंदोलनों की परंपरा पर आधारित यह संगठन ‘आंबेडकरी शाहिरी जलसा’ के माध्यम से जाति और वर्ग आधारित सामाजिक दमन के शिकार हाशिये के समूहों से रूबरू होता है। यलगार अनेक प्रदेशों के कलाकारों और कार्यकर्ताओं को एकसाथ एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक आंदोलन को मज़बूत करने की पूरी कोशिश करता है। इसके लक्ष्य हैं – अहिंसा, लोकतंत्र तथा मानवता। यलगार न केवल अपने दमदार, सार्थक और शानदार गीत-संगीत के लिए जाना जाता है, बल्कि लोक-नाट्य प्रस्तुतियों और देश भर के जनवादी आंदोलनों में भी सक्रिय सहभागिता निभाता है। इसके नाटकों में कविताओं, गीतों, क़िस्से-कहानियों, व्यंग्य, आशुवाचिक सामग्री, बाबासाहेब के भाषणों तथा कलाकारों के सामूहिक जीवंत अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं। पिछले कुछ समय से निर्मिक कल्चरल सेंटर के माध्यम से यह न सिर्फ़ कलाकारों, बल्कि साधनहीन महिलाओं और बच्चों के बीच निरंतर गतिविधियों के माध्यम से वैचारिक-कलात्मक-सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता पैदा करने में जुटा हुआ है। साथ ही थिएटर वर्कशॉप्स, फ़िल्म-स्क्रीनिंग्स, विभिन्न सांस्कृतिक व्यक्तित्वों के साथ चर्चा, सामुदायिक लाइब्रेरी जैसी गतिविधियों का भी नियमित संचालन करता है। ज़मीन से जुड़ा हुआ यह संगठन कलात्मकता के स्तर पर भी बहुत समृद्ध है।

‘कवन’ आंबेडकरी ऑपेरा में युवा बेजुल और उसके परिवेश के माध्यम से जाति और वर्ग-विभाजन के कारण उपेक्षित और अंतर्विरोधों से घिरी व्यवस्था के बीच तेज़ी से बदलते आम आदमी के सपनों, इच्छाओं तथा दुविधाओं को व्यंग्यात्मक तरीक़े से अभिव्यक्त किया गया है। आज जनसाधारण को अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं को भूलकर एक ऐसा धार्मिक रास्ता दिखाया जा रहा है, जो उसको मनुष्यता की गरिमा से नीचे गिरा रहा है। अनेक जातियों-संप्रदायों में बाँटकर संकुचित और भ्रामक अस्मिता की भुलभुलैया में भटका रहा है। इस भ्रम का नशा टूटते नहीं टूटता है।

‘कवन’ में तेज़ी से बदलते भारत के युवा आंबेडकरवादी अनुभवों के आधार पर तीखा व्यंग्य रचा गया है। आज हम अपने चारों ओर बढ़ती महत्वाकांक्षा वाला, परंतु अनेक विरोधाभासों से भरा हुआ देश देख रहे हैं। कलाकारों के वास्तविक जीवन-अनुभवों की प्रेरणा को रेखांकित करने वाले गीतों और कहीं सुमधुर परंतु मार्मिक तथा कहीं प्रतिरोध के स्वरों को उभारने वाली धुनों से, मंचीय तथा नृत्यात्मक गतियों की लय से ‘कवन’ का कथ्य और प्रस्तुति दर्शक को बाँधे रखती है।

‘कवन’ के गीत और प्रस्तुति आलेख सभी कलाकारों के अलावा नाटक के लेखक तथा निर्देशक ने संयुक्त रूप से तैयार किये हैं। संगीत परिकल्पना एम डी पल्लवी तथा यलगार द्वारा, कोरियोग्राफी दिया नायडू की, लाइट डिज़ाइन निरंजन गोखले का, सेट डिज़ाइन भूषण पाटिल का, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं अमृता टोडरमल। नालंदा आर्ट्स स्टूडियो बंगलोर और यलगार सांस्कृतिक मंच मुंबई द्वारा प्रस्तुत इस ऑपेरा का सहयोगी रहा है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी (NYUAD) का आर्ट एण्ड ह्यूमेनिटीज़ केंद्र।

यलगाार सॉंस्कृतिक मंच,मुंबई की सार्थक और ज़रूरी गतिविधियों और

कवन की प्रभावशाली प्रस्तुति की बहुआयामी सर्वांगीण समीक्षा पढ़ कर बहुत अच्छा लगा।ऐसी महत्वपूर्ण,संक्षिप्त और सम्पूर्ण,जानकारीउपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद और आभार।