उषा वैरागकर आठले

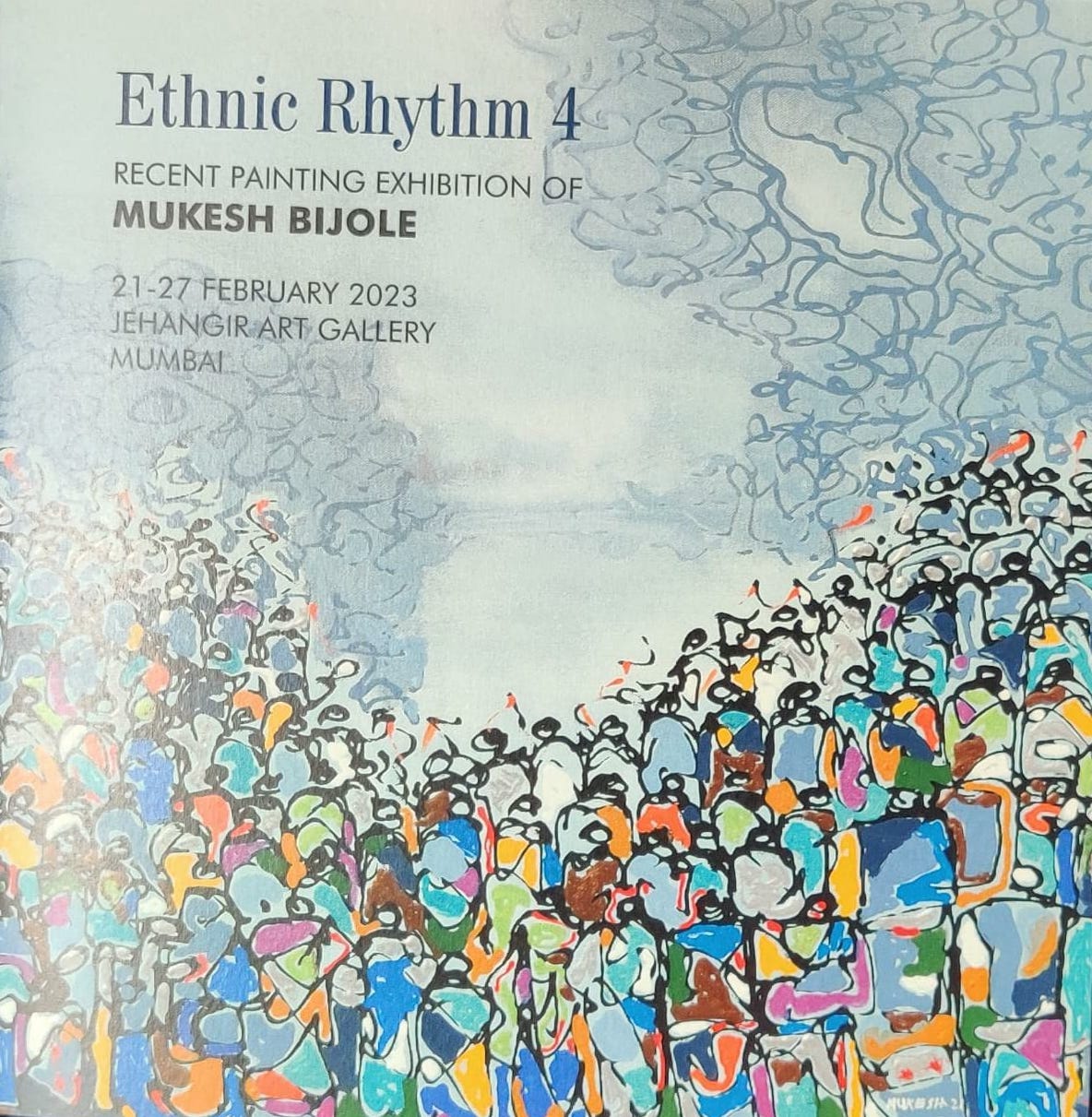

मैंने अब तक किसी आर्ट गैलरी में कोई चित्र-प्रदर्शनी नहीं देखी थी। मुझमें लम्बे अरसे से ज़बर्दस्त उत्सुकता और कौतूहल इकट्ठा था तब से, जब 1988 में भाऊ समर्थ ने जहाँगीर आर्ट गैलरी मुंबई में आयोजित उनकी चित्र प्रदर्शनी में डिसप्ले किये हुए, बचे हुए दो चित्र मुझे उपहार में दिये थे। उसी समय से न जाने कितनी बार मैं अपनी कल्पना में जहाँगीर आर्ट गैलरी में प्रत्यक्ष जाकर चित्रों की दुनिया से रूबरू होने के सपने देख रही थी। अचानक मुझे ये मौका उपलब्ध कराया अशोक नगर के साथी हरिओम राजोरिया ने। उन्होंने सूचना दी कि, प्रगतिशील आंदोलन के पुराने साथी मुकेश बिजौले के चित्रों की प्रदर्शनी ‘ऐथनिक रिदम 4’ शीर्षक के साथ 21 फरवरी से 27 फरवरी 2023 तक जहाँगीर आर्ट गैलरी में आयोजित है। हरिओम भाई ने प्रदर्शनी का डिजिटल ब्रोशर भी साझा किया था। मेरे बहुत प्रिय चित्रकार-लेखक अशोक भौमिक उसमें विशिष्ट अतिथि थे और मुख्य अतिथि थे प्रसिद्ध वरिष्ठ चित्रकार प्रभाकर कोलते।

मुझे मुँह माँगे मुराद मिल गई। हरिओम भाई से मुकेश बिजौले का मोबाइल नंबर लिया, सम्पर्क किया और उद्घाटन के अवसर पर ही पहुँच गई फोर्ट में स्थित प्रसिद्ध जहाँगीर आर्ट गैलरी में। ग्राउंड फ्लोर पर अड़ोस-पड़ोस के दो भव्य (परंतु दीर्घ नहीं) कमरों में मध्यप्रदेश के दो चित्रकारों के चित्र बहुत आकर्षक तरीके से प्रदर्शित थे। मुकेश भाई से 2011 में भिलाई में आयोजित इप्टा के तेरहवें राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात हुई थी और उसके बाद भी उनके चित्र कहीं न कहीं दिखाई दे ही जाते थे। इसलिए दूर से देखते ही उन्हें पहचान लिया। पुकारते ही वे भी तपाक से आकर मिले। औपचारिक बातचीत से पता चला कि, उद्घाटन के लिए आने वाले दोनों अतिथि संयोग से स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण नहीं आ पाए इसलिए प्रदर्शनी उपस्थित कला-प्रेमियों की उपस्थिति में शुरु कर दी गई है। वहीं अन्य साथी चित्रकार महावीर वर्मा से भी मुलाकात हुई। दोनों ही चित्रकारों से बातचीत कर उनके चित्रों को समझने की कोशिश मैंने की। इस कड़ी में प्रस्तुत है साथी मुकेश बिजौले के चित्रों पर टिप्पणी।

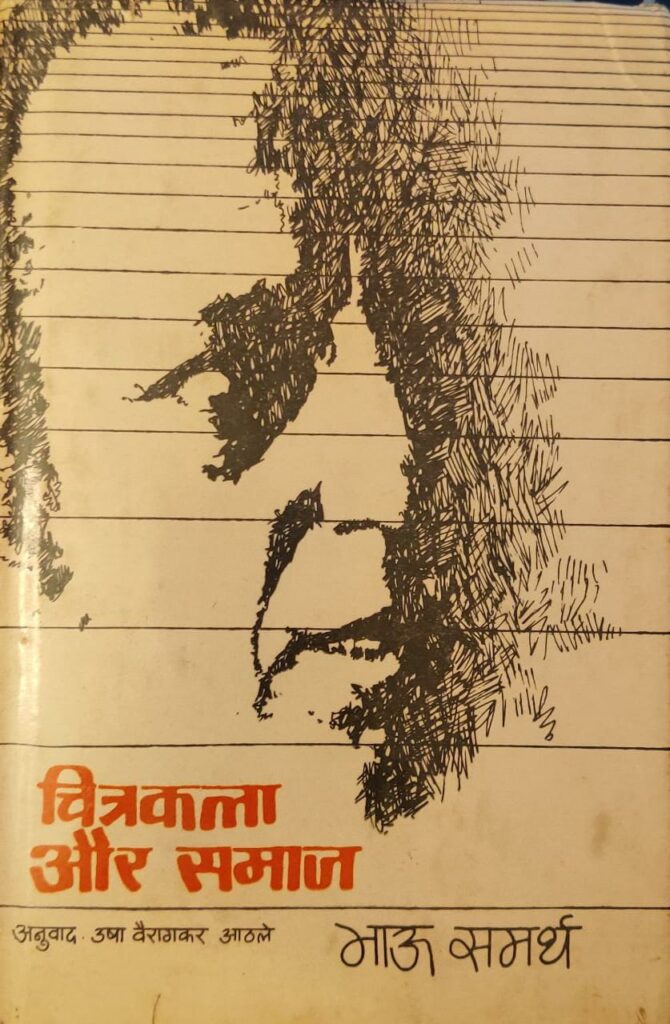

मैंने मुकेश बिजौले के चौदह चित्र काफी ध्यान से देखें। प्रायः सभी चित्र चटख रंगों के साथ विपरीत रंगों की पृष्ठभूमि पर बनाए गए थे। कहीं कोई विशेष उभार देने के लिए सुनहले रंग के छोटे-छोटे ‘टच’ भी थे। इसे देखकर भाऊ समर्थ की कुछ पंक्तियाँ याद आईं, ‘‘जब कुछ आकार और विषयवस्तु सांकेतिक स्वरूप की होती है तब चित्रकार उसे और स्पष्ट करने के उद्देश्य से चित्र की रंग-संगति के अनुकूल विरोधी रंगों का उपयोग करते हैं या फिर सुसंगत रंगों में ही हल्के और गाढ़े रंगों का इस्तेमाल करते हैं। यह अमूर्त प्रभाववादी चित्रांकन शैली है।’’ (चित्रकला और समाज – भाऊ समर्थ, पृ. 44) मुकेश बिजौले के चित्र एक्रेलिक रंगों से बनाये गए अमूर्त शैली के थे। इनकी एक अन्य विशेषता थी कि किसी भी चित्र को कोई शीर्षक नहीं दिया गया था। इसलिए हरेक अवलोकनकर्ता इन्हें अपनी स्वतंत्र दृष्टि से देख सकता था। हो सकता है, चित्र देखकर मैंने जो महसूस किया, अन्य लोगों ने कुछ अलग भी महसूस किया हो।

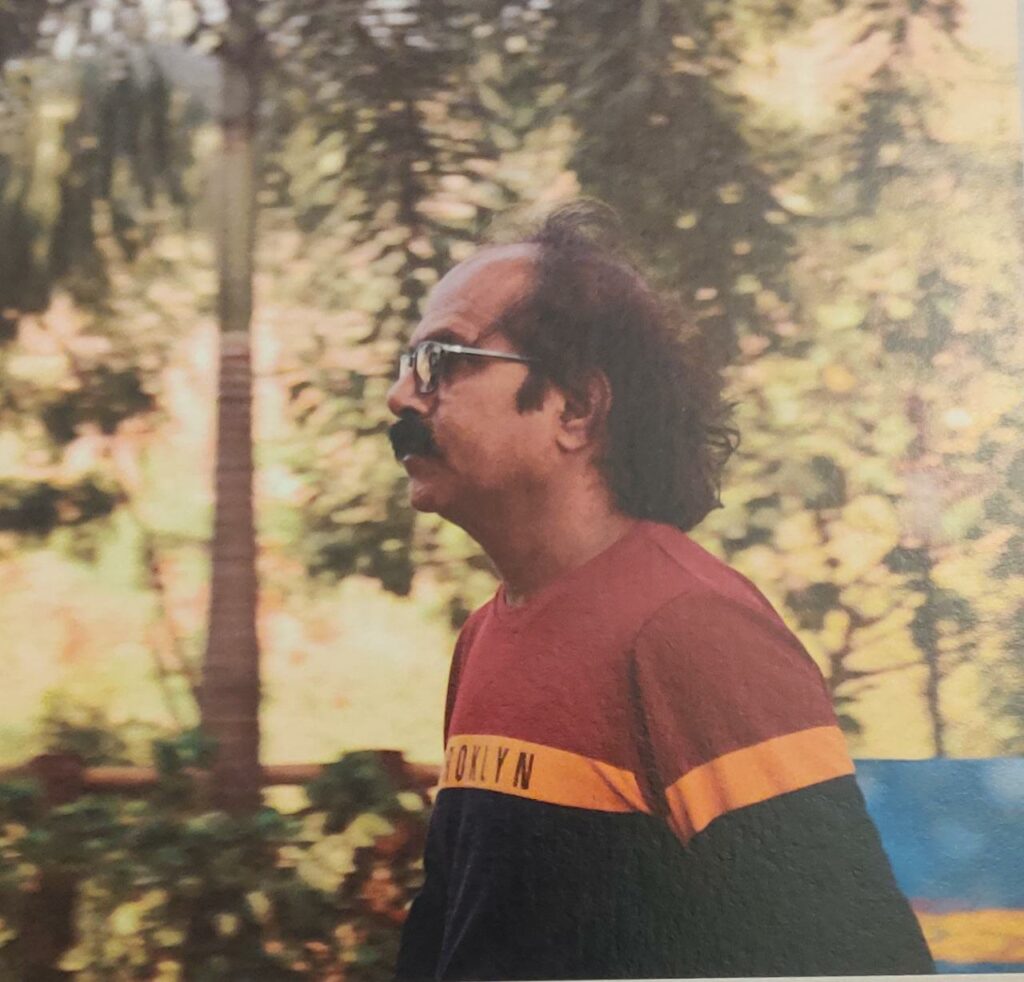

चित्र देखने पर मैंने कुछ संकोच के साथ मुकेश भाई से पूछा, ‘आपके सभी चित्रों के केंद्र में जनता या लोक-समूह ही है न?’ उन्होंने इसे और विस्तृत करते हुए बताया कि वे बचपन से लोक-उत्सवों से बहुत प्रभावित रहे हैं। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न लोक-समूहों का बारीकी से अध्ययन किया है। उनके चित्रों में उसी ‘लोक’ की छवियाँ अलग-अलग रूपों में आती हैं। यहाँ मैं अपने कुछ निरीक्षण और उस दौरान महसूस किये अर्थ-संदर्भों को मुकेश बिजौले से माफी सहित साझा कर रही हूँ। माफी इसलिए कि, मैं न तो चित्रकार हूँ और न ही कला समीक्षक; चित्रकला संबंधी मेरी समझ की जमा-पूँजी भाऊ समर्थ के 25 लेखों के अनुवाद हैं, जो ‘चित्रकला और समाज’ शीर्षक से 1988 में परिमल प्रकाशन इलाहाबाद से वरिष्ठ कथाकार साथी ज्ञानरंजन के माध्यम से प्रकाशित हुए थे। उस पुस्तक में कुछ लेख रंगों, रेखाओं और चित्रकला-आंदोलनों पर हैं।

अनुवाद करते हुए बनी समझ के आधार पर तथा भाऊ समर्थ द्वारा रायगढ़ में 1988 में दिये गये डिमान्स्ट्रेशन-सह-व्याख्यान के माध्यम से, अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले अनेक चित्रकारों के चित्रों के अध्ययन से जो 5-10 प्रतिशत समझ बनी है, इसके बलबूते पर चित्र-प्रदर्शनी में देखे तथा महसूस किये चित्रों पर टिप्पणी करने की जुर्रत कर रही हूँ। समस्या यह भी है कि, मेरे जैसे शब्दार्थों की दुनिया में रहने वाले लोग देखे-सुने हुए किसी भी कला-रूप को जब तक शब्दों में रूपान्तरित कर उसके अर्थों की तहों तक नहीं पहुँच जाते, चैन नहीं लेते। जबकि अमूर्त कला की रेखाओं-रंगों-आकृतियों-टेक्श्चर और स्पेस को ज़रूरी नहीं कि कोई निश्चित स्वरूप की पहचान और अर्थ ही प्रदान किया जाए। मगर, आदत से मजबूर! यहाँ भी भाऊ समर्थ का ही एक उद्धरण सटीक बैठता है, ‘‘…कुछ कलाकृतियाँ दर्शक की ज्ञानेन्द्रियों की कक्षा को स्पर्श करके ‘अर्थ-संवदेना’ दे जाती हैं तथा चेतन मन से संभाषण करने लगती हैं, तो कुछ कलाकृतियाँ दर्शक की रसेन्द्रियों को उत्तेजित करके अर्धचेतन मन से संभाषण करती हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं, जिसे मर्मज्ञ या समीक्षक बेवजह ही शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करता है।’’ (चित्रकला और समाज – भाऊ समर्थ, पृ. 74)

अब हम कुछ चुनिंदा चित्रों की बात करें। ये सभी चित्र ब्रोशर से लिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि मुकेश बिजौले को अपने चित्रों में व्यक्ति, उसके चेहरे से जुड़ी उसकी तमाम तरह की पहचान को उकेरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे मनुष्य को उसकी सामुदायिकता तथा सामूहिकता में ही देखते हैं। मनुष्य अपने इस इतिहास-बोध से जुड़ा रहे तो मनुष्य की दुनिया बेहतर हो सकेगी, उनके चित्रों को देखते हुए यही अहसास गाढ़ा होता जाता है। यह शायद किसी मेले का चित्र है।

इस चित्र में दूर तक फैले हुए मेले-उत्सवों में शामिल बड़ी संख्या में लोग, जिनके कोई खास चेहरे तो नहीं, पर उनकी पहचान एकदूसरे के साथ कहीं मिलजुलकर एक समन्वयकारी ‘लोक-समुदाय’ का अक्स देखने वाले के दिमाग में उभारती है। भारत की बहुरंगी, बहुढंगी मगर मानवीय घनिष्ठ संबंधों में व्यक्त होती एकदूसरे में रेखाओं-रंगों से जुड़ी, कहीं गूँथी हुई मानव-आकृतियाँ! इनमें कहीं कोई अलगाव की भावना नहीं, कहीं नफरत के शोले नहीं, कहीं एकदूसरे पर हावी होने वाला व्यक्तिवाद नहीं! हम ऐसा ही तो देश चाहते हैं। अभी भी हमारे मेले-ठेलों में कहीं-कहीं इसीतरह का ‘लोक’ दिखाई देता है, मगर तस्वीर तेज़ी से बदली जा रही है। ‘रंगों से लोगों की पहचान’ का फंडा लोगों को आपस में बाँटने के लिए आधार बनाया जा रहा है। ऐसे में मुकेश बिजौले के चित्रों का ‘लोक’ बहुत सुकून पैदा करता है। हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अनगिनत लोगों की चेहराविहीन आकृतियों के साथ गाँवदराज की आकृतियाँ और वहाँ रहने वाले पशु-पक्षियों के साथ पेड़-पौधे और गतिशील जीवन के आपस में गूँथे हुए जीवन का अक्स हमारे दिल-दिमाग पर उभरता है। काली-सफेद विभिन्न प्रकार की रेखाओं से ये सभी उपादान पृथक भी महसूस होते हैं पर उनकी चेहराविहीनता उन्हें परस्पर जोड़े रखती है।

इस चित्र में धूसर पृष्ठभूमि पर दोनों तरफ स्पेस छोड़कर किसी शहर की सड़क के किनारों से बँधा, उस पर चलने वाला जन-समूह प्रतीत होता है। चित्र को देखकर पहला प्रभाव पड़ता है कि चित्रकार ने किसी ड्रोन कैमरे से ऊँचाई से यह दृश्य निहारा हो। शहर में अपनी पहचान खो चुके, रोजी-रोटी की चक्की में ही अपने जीवन को गुज़ार देने वालों का गड्डमड्ड अस्तित्व महसूस होता है। बाँयी तरफ एक ओर कुछ गतिमान रेखाओं-रंगों के पुंज को देखकर प्रतीत हो रहा है कि कुछ असहाय लोग रोटी-रोजी की दौड़ से कटकर पड़े हुए हैं।

यह चित्र कुछ अलग प्रकार की विषय-वस्तु का अहसास जगाता है। समूचे कैनवास पर लाल रंग की पृष्ठभूमि पर मध्य भाग में बेलनाकार स्पेस में एकदूसरे से गूँथे हुए अनेक पुरुष जननांगों की कतार दिखाई दे रही है। यह पितृसत्तात्मक वर्चस्ववाद का स्पष्ट अहसास करा रही है। इसी कतार के दाएँ-बाएँ हाशिये पर डाले गए सिर्फ दो स्त्री जननाँग हैं, उनके आसपास विचरते हुए कुछ शुक्राणु हल्के रंग में दिखते हैं। समाज में जेंडरकेन्द्रित व्यवहारों, प्रचलनों, रूढ़ियों, परम्पराओं की जकड़न में फँसे होने का अहसास इस चित्र को देखते ही होता है।

दूर तक फैली हुई पहाड़ियों के बीच मेले में या किसी विशेष उत्सव-त्यौहार में सम्मिलित लोग, कहीं वे पंक्तिबद्ध नृत्य करते प्रतीत हो रहे हैं, कहीं जाते हुए या हँसी-ठिठोली करते हुए समूह प्रतीत हो रहे हैं। मनुष्य-समूहों के अतिरिक्त खाली स्पेस ज़्यादा है। शायद यह आदिवासी जन-समूह है क्योंकि उनके हाथों में पारम्परिक धनुष्य, लाठी या फिर कोई वाद्य-यंत्र दिखाई देता है। आदिवासी गाँव प्रायः दूर-दूर बसी छोटी-छोटी बस्तियों की बसाहट होते हैं। उसमें प्रायः मनुष्य भीड़ में नहीं, समूह में नज़र आता है। उसमें स्त्री-पुरुष के पृथक कार्यक्षेत्र नहीं, बल्कि मिलीजुली गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। शाम के धुँधलके में सफेद-धूसर-ग्रे रंगों की पहाड़ियों के आकार काली अस्पष्ट रेखाओं में दिखाई दे रहे हैं। उस पर अपेक्षाकृत चटख रंगों की मानव-आकृतियों की गतिमानता तुरंत आकर्षित करती है।

इस चित्र को देखते ही मुझे दंगे हो चुकने के बाद उपस्थित भीषण दृश्य का अहसास हुआ। उग्रता को व्यक्त करने वाली पीली पृष्ठभूमि पर काले-कत्थई-लाल रेखाओं-धब्बों में क्षतविक्षत कटे-टूटे हाथ-पाँव, बिखरी हुई वस्तुएँ, वातावरण में व्याप्त दहशत, घुटन का अहसास होता है। मनुष्य की मानवीयता को तहसनहस करने वाले, उसकी हिंस्रता और नफरत को हवा देने वाले कुछ सत्तापिपासु मनोरोगी व्यक्तियों की करामात इस चित्र के माध्यम से दिमाग को सुन्न कर रही है।

पीली पृष्ठभूमि का एक अन्य चित्र कुछ अलग अहसास करा रहा है। पीला रंग रागात्मक लगाव को भी व्यक्त करता है। रंग-संगति उपर्युक्त चित्र जैसी होने के बावजूद इसमें रंगाकार किसी सुव्यवस्थित लोकनृत्य करने वाले, देखने वाले पंक्तिबद्ध समूहों का अहसास करा रहे हैं। सड़कों-गलियों में नाचता-गाता हुआ अनुशासित लोक-समूह किसतरह सामूहिक उल्लास में डूबा होता है, उसकी गतियों की लय यहाँ दर्शक महसूस करता है। इन रंग-रेखाओं-आकृतियों-स्पेस के परस्पर संबंधों को समझने के लिए फिर एक बार भाऊ समर्थ की कुछ पंक्तियों का सहारा ले रही हूँ। ‘‘…भीड़भाड़ भरे शहर का स्वास्थ्य भी घनी बस्ती और स्थानाभाव के कारण बिगड़ा हुआ होता है। इस अवस्था में आदमी भीड़ में खो जाने की स्थिति में पहुँचता जाता है, अपने आप में सिमट जाता है, छोटा महसूस करने लगता है। … मनुष्य के उदास या दुखी होने पर या ठंड से ठिठुरने पर वह शरीर को गठरी की तरह समेट लेता है। शोकाकुल समूह एक ठोस आकार की तरह दिखता है।’’ (चित्रकला और समाज – भाऊ समर्थ, पृ. 85) इस स्थिति के विपरीत चित्रित लोक-समूह का फैलाव मन को सुकून देता है।

मुकेश बिजौले का एक चित्र अन्य सभी चित्रों से अलग था। नीले-काले-ग्रे रंगों की खुरदुरी पृष्ठभूमि पर कुछ उजली-गाढ़ी आकृतियाँ ध्यान आकर्षित कर रही थीं। मुझे यह चित्र बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मुकेश भाई से बात करने पर उन्होंने बताया कि यह चित्र संगीत सुनते हुए बनाया गया है। संगीत की मद्धिम-मंद्र-उच्च स्वर-लहरियाँ, लय, ताल, आवेग, भाव श्रोता में एक प्रकार की संवेदना पैदा करता है, जिसका कोई स्थूल रूपाकार नहीं होता। मगर चित्रकार उस अनुभव को दूसरे माध्यम में कैनवास पर उकेर सकता है। भाऊ समर्थ के भी कुछ चित्र इस प्रयोग से उपजे थे। वे उनमें व्यक्त राग-रागिनियों के बारे में भी बताते थे। यह अंतर्कलात्मक अभिव्यक्ति-सौंदर्य का साक्षात्कार काफी रोचक और अनूठा अहसास कराता है।

यह चित्र इस सीरीज़ का नहीं है, मगर इसमें उकेरे गए ‘लोक’ को चटख प्राकृतिक रंगों में देखकर यहाँ साझा करने का मोह मुझसे संवरण नहीं हो पाया।

उपर्युक्त टिप्पणी ब्रोशर में प्रकाशित चित्रों पर आधारित थी। इनके अलावा प्रदर्शनी में जो अन्य चित्र थे, उनके कुछ अक्स मेरे दिल-दिमाग पर अभी भी अंकित हैं। एक चित्र में कुछ देखते हुए समूहों में बिखरे लोग हैं, जिसमें एक ओर चटख रंगों में सम्पन्न वर्ग तो दूसरी ओर धूसर रंगों में चित्रित जन-साधारण, जिसे अब ‘बायोमास’ जैसा मानकर क्रोनी कैपिटलिज़्म ने हाशिये पर धकेल दिया गया है। तथाकथित विकास के मॉडेल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। इसी तरह एक चित्र में मानव और प्रकृति के आदिम संबंधों का खूबसूरत अक्स है, जिसमें पशु-पक्षी-जलचर, पेड़-पौधे और मनुष्य सहजीवी हैं। हमें ऐसी ही तो पृथ्वी चाहिए, जो लगातार कुछ सत्ताधारियों के लालच के कारण छीजती जा रही है, असंतुलित होती जा रही है।

मुकेश बिजौले के चित्रों का अवलोकन मैंने शायद एक रंगकर्मी-साहित्यकार-अनुवादक की हैसियत से किया और देश की परिस्थितियों के अनुसार चित्रकार द्वारा चित्रित चित्रों को समझने की कोशिश की है। अगली कड़ी में जहाँगीर आर्ट गैलरी के अन्य कमरे में प्रदर्शित रतलाम के चित्रकार महावीर वर्मा के चित्रों पर लिखूँगी। (क्रमशः)