देश-विदेश में अनेक फिल्म फेस्टिवल्स आयोजित किये जाते हैं, जिनमें अनेक भाषाओं की ऐसी फिल्में चुनकर दिखाई जाती हैं, जो किसी मायने में विशिष्ट होती हैं। इनमें से अधिकांश फिल्में कमर्शियल सिनेमा से अलग हटकर बनाई जाती हैं और प्रायः सामान्य सिनेमा हॉल्स में नहीं प्रदर्शित होतीं। इनमें फिल्मकार कैमरे के माध्यम से ऐसी सामग्री को दिखाना चाहता है, जिसे प्रायः आम आदमी देख-सुन-जान नहीं पाया है। इनमें से कुछ फिल्में सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आगे चलकर सभी दर्शकों के लिए उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में इन्हीं फेस्टिवल्स की स्क्रीनिंग तक ही सीमित रह जाती हैं। मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन फेस्टिवल्स में एक साथ अनेक प्रकार की, अनेक देशों की फिल्में देखना किसी शानदार दावत से कम हर्गिज़ नहीं होता।

2017 में मामी फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आकर देखा था, उसका खुमार कई दिनों तक बना रहा था। उसके बाद कोविड के प्रतिबंधों के कारण पिछले वर्ष धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन देखने का मौका अनादि के कारण मिला। इसमें देखी हुई कुछ अविस्मरणीय डॉक्यूमेंट्रीज़, शॉर्ट फिल्मों, फीचर फिल्मों पर टिप्पणी इसी ब्लॉग की पिछली कड़ियों में लिखी है। इस बार ग्यारहवें धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (डिफ) में, जो 03 से 06 नवम्बर 2022 तक आयोजित था, जाने का मौका मिला। वहाँ देखी गईं फिल्मों पर टिप्पणी प्रस्तुत है।

धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (डिफ) की शुरुआत 2012 में फिल्ममेकर और कलाकार रितु सेरिन तथा तेनज़िंग सोनम द्वारा की गई थी। दो वर्षों के कोविड प्रतिबंध के बाद इस वर्ष पहले से ज़्यादा प्रविष्टियाँ भी आई थीं, साथ ही पूर्व वर्षों से ज़्यादा दर्शक-प्रतिभागी भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बने। इस वर्ष 38 फीचर फिल्में एवं डॉक्यूमेंट्रीज़, 32 शॉर्ट फिल्में, 12 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ तथा अनुराग कश्यप, वरूण ग्रोवर के साथ बातचीत और कुछ पैनल डिस्कशन्स आयोजित थे। कांगडा जिले के मैकलाउडगंज में यह चार दिनों का आयोजन सम्पन्न हुआ था। सुबह 10 से रात के 10 बजे तक चार स्थानों पर निरंतर कार्यक्रम चलते रहे। इसमें एक ऑडिटोरियम के साथ दो स्थानों पर खूबसूरत हवाबंद सर्वसुविधायुक्त टेंट के अलावा खुली छत पर सभी कार्यक्रम सम्पन्न हुए।

फिल्म-प्रदर्शन के बाद जिस फिल्म के निर्देशक-निर्माता मौजूद थे, उनके साथ सवाल-जवाब भी हुए। चुस्तदुरुस्त समयबद्ध व्यवस्था, बीच में अनेक प्रकार के खाद्य-पेय पदार्थों के स्टॉल्स के साथ आयोजन-स्थल पर रंगबिरंगी पताकाओं का गर्मजोश माहौल तथा दर्शकों द्वारा हरेक जगह पर कतारबद्ध होकर अनुशासन का पालन करना बेहतरीन लग रहा था। समारोह-स्थल से दिखती हुई बर्फाच्छादित धौलाधार की पर्वतश्रेणी अनूठा अनुभव दे रही थी।

14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान में कहीं कोई थकान नहीं, कहीं शोरगुल नहीं; बल्कि होटल से समारोह-स्थल तक का जितना हिस्सा मैंने देखा, सँकरी गलियों के बावजूद पुलिस की सक्रियता से प्रायः ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं दिखी। सामने से आनेवाली गाड़ियों को रास्ता देने के लिए पूरे संयम और शांति के साथ सड़क के किनारे गाड़ियाँ रूक जाती हैं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, तू-तू, मैं-मैं नहीं। पहाड़ी ऊँचाइयों पर बसे मानव-समूह शायद कठिन और जटिल जीवन शैली के कारण अपेक्षाकृत अधिक धैर्यशील होते हैं!

3 नवम्बर को शाम को फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन था। हमें पहाड़ियों पर चढ़ते हुए अपने होटल पहुँचने में ही शाम हो गई इसलिए हम इस आयोजन से वंचित हुए। हमने 4 नवम्बर को सुबह जल्दी जाकर अपने पास, ब्रोशर, परिचय पत्र तथा बैग हासिल किये। 10 बजे से फिल्में देखना शुरु किया। पहले दिन चार फिल्में देखीं – ‘अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग’, ‘नाइन हिल्स वन वैली’, ‘धुइन’ तथा ‘पोखर के दुनु पार’। इन सभी फिल्मों ने कुछ निराश किया। ‘धुइन’ को छोड़कर सभी फिल्मों की अपरिभाषित लम्बाई, अस्पष्ट उद्देश्य ने थका दिया।

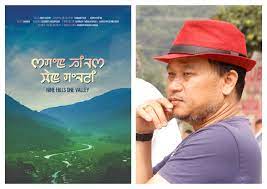

‘नाइन हिल्स वन वैली’ मणिपुर के फिल्म निर्देशक हाओबम पबन कुमार की 75 मिनट की यात्रा को दिखाती है। इसमें मणिपुर में स्थित नौ पहाड़ियाँ किसतरह अलग-अलग संस्कृतियों को वहन करती हैं, इसका अंकन है। इनमें अनेक आपसी असमानताएँ, संघर्ष हैं। उत्तर-पूर्व को न केवल भौगोलिक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक-सामाजिक रूप से भी देश के अन्य हिस्सों के लोग एक अजनबी नज़र से देखते हैं। मणिपुर की उत्तरी सीमा नागालैण्ड से, दक्षिणी सीमा मिज़ोरम से, पश्चिमी सीमा असम से तथा पूर्वी सीमा म्यांमार से लगी हुई है। निर्देशक ने अपने गाँव से इम्फाल तक की यात्रा के बीच आनेवाले गाँवों, उनमें बसे लोगों तथा उनके साथ हुई संक्षिप्त बातचीत को दर्शाया है। मगर काफी बिखरी हुई छवियों से सिर्फ यही जानकारी मिली कि मणिपुर में अनेक जातियों-जनजातियों के लोग रहते हैं, जो अपने अस्तित्व तथा अनेक अधिकारों के लिए भी परस्पर संघर्षरत होते हैं। फिल्म में एक-दो दृश्यों में ज़रूर नागा आंदोलन और मणिपुरी एकजुटता आंदोलन दिखाया गया, परंतु स्पष्टतया मणिपुर को समझने में दर्शक असफल रहे।

पायल कपाड़िया निर्देशित 97 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ‘अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग’ फिल्म एवं टेलिविजन प्रशिक्षण संस्थान में 2015 में हुए विरोध-प्रदर्शन के बीच बिछुड़े हुए मिस ‘एल’ की अपने प्रेमी-मित्र को लिखे पत्रों तथा यादों की उदास दास्ताँ है, जो स्मृतियों का असंगत कोलाज होने के कारण काफी उबाऊ प्रतीत हुई। सोशल मीडिया में रमी हुई पीढ़ी की एक लड़की द्वारा अपने प्रेमी-मित्र को लिखे गए, मगर कभी न भेजे गए पत्रों में उसकी व्यथा दिखती तो रही परंतु दिल-दिमाग दोनों को नहीं छू पाई।

‘धुइन’ अचल मिश्रा द्वारा निर्देशित बिहार के छोटे शहर दरभंगा में रहने वाले एक युवा रंगकर्मी पंकज की कहानी है। लॉकडाउन से सभी खस्ताहाल हो गए हैं। मुंबई जाकर फिल्म अभिनेता बनने का सपना पाले कस्बाई युवक की बूढ़े माँ-पिता से अक्सर इस बात पर बहस हो जाती है। पिता रिटायर होने के बाद दूसरी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, पिता की पेंशन व बेटे की छुटपुट कमाई से घर नहीं चल सकता। रंगकर्म और सिनेमा के क्षेत्र में अभिनय के अवसर, उनकी ज़िंदगी, बिहार के कुछ लोगों का बॉलिवुड जाना और बीच-बीच में आकर रंगकर्मियों से बातचीत कर उन्हें आकर्षित करना, कस्बाई युवाओं की दिनचर्या, उनकी सोच, उनके आपसी संबंधों पर निर्देशक ने सहज दृष्टि डाली है।

पंकज अपनी छुटपुट कमाई से मुंबई जाने के लिए कुछ पैसे बचाकर रखता है। मगर धीरे धीरे अनेक अनुभवों से गुज़रकर उसके मन का मुंबई जाने का सपना धुँधलाने लगता है और अपने पिता को पास के शहर में नौकरी के लिए कुछ पैसे देने की ज़रूरत के सामने वह झुक जाता है। अपनी जमापूँजी को वह माँ को सौंप देता है और अलस्सुबह छाई हुई धुँध के बीच अपने जूनियर कलाकार की उधार की मोटर साइकिल पर अपने पिता को लेकर वह उनकी नई नौकरी के शहर की ओर निकल पड़ता है। दिमागी और वातावरण में छाई धुँध के बीच उसे अपनी प्राथमिकता समझ आ जाती है। 50 मिनट की फिल्म बहुत कसी हुई तो नहीं कही जा सकती, परंतु धीरे-धीरे कहानी, पात्रों और परिस्थितियों की धुँध छँटते जाने से कस्बाई परिदृश्य की विश्वसनीयता दिल को छू जाती है। मुझ जैसे फिल्म के खालिस दर्शक के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि देखने के बाद तक फिल्म के पात्र, घटनाएँ, अभिनय या फिर उसकी तकनीकी कहीं न कहीं दिल-दिमाग को प्रभावित कर सके।

‘डिफ’ में दूसरे दिन की अंतिम फिल्म ‘पोखर के दुनु पार’ भी दरभंगा पर ही केन्द्रित थी, जिसके निर्देशक थे पार्थ सौरभ। 105 मिनट की इस फिल्म का यह एशिया प्रीमियर था। कहानी दरभंगा के एक प्रेमी युगल सुमित और प्रियंका की है, जो कोविड – 19 के दौरान घर से भाग गए थे परंतु उन्हें सुरक्षा कारणों से अपने शहर लौटना पड़ा। दरभंगा में वे कम्युनिस्ट पार्टी के खंडहर हो चुके दफ्तर में खोले गए होस्टेलनुमा कमरे में रहते हैं।

सुमित नौकरी की तलाश में इधरउधर हाथ-पाँव मारता है मगर नतीजा सिफर है। धीरे धीरे उसके प्रयासों में कमी आ जाती है और वह अपने पुराने दोस्तों के बीच ‘खाओ-पिओ-मौज करो’ की ज़िंदगी जीने लगता है। बड़े बड़े ख्वाब और बातें ही उसकी आदत बन जाती है। जैसे-तैसे चलती अजीब गृहस्थी से प्रियंका असंतुष्ट होने लगती है, साथ ही सुमित की बेफिक्री भी उसे बेचैन किये रहती है। इस परिस्थिति में उनके बीच का प्रेम दरकने लगता है। प्रियंका सुमित से निराश होने लगती है। उसके पिता का कहना था कि वह अकेले वापस आ जाए, तो वे उसे अपना लेंगे। फिल्म के अंत में प्रियंका अपने प्रेम के बावजूद सुमित को छोड़कर अपनी सूटकेस लेकर निकल पड़ती है। सुमित उसे बीच रास्ते पर मनाने पहुँच जाता है और उसी पसोपेश में फिल्म समाप्त होती है। ‘धुइन’ और इस फिल्म में हीरो एक ही अभिनेता है। 105 मिनट की लम्बी अवधि की फिल्म कुछेक दृश्यों को छोड़कर उबाऊ महसूस हुई। एक छोटी सी कहानी को कस्बाई युवाओं की बकवास के यथार्थवादी अंकन में बेमतलब खींचा गया है।

फिल्म के बाद हुए सवाल-जवाब के सत्र में किये गए सवालों का संतोषजनक जवाब निर्देशक द्वारा नहीं दिया गया। वे स्वयं ही कन्फ्यूज़ नज़र आए तथा फिल्म के ग्राफ का औचित्य स्थापित नहीं कर पाए। फिल्म में दर्शाई गई अनेक बातों का औचित्य समझ में नहीं आता। युवाओं की दिशाहीनता एवं एब्सर्डिटी लॉकडाउन के संक्रमण काल में और तेज़ी से उभरी थी, इससे इंकार नहीं किया जा सकता मगर इसके फिल्मीकरण का प्रयत्न उलझकर रह गया है।

इस दिन की चारों फिल्में देखकर हमारा कुछ हद तक अपेक्षाभंग हुआ था तथा बोझिल दिमाग लिये हुए हम वापस लौट गए अगले दिन की फिल्मों में बेहतरी देखने की आशा में।(क्रमशः)