(आज 27 सितम्बर 2022! अजय को खोए हुए पूरे दो साल हो गए। पैंतीस साल तक हमने लगातार लिखने-पढ़ने-समझने और इप्टा के साथ-साथ अन्य संगठनों तथा आंदोलनों में भी एक साथ काम किया। हरेक काम में एकदूसरे की भागीदारी साँसों की तरह सहज रही। इसीलिए अचानक साथ का छूटना-टूटना हतप्रभ कर गया। अन्य साथियों के साथ रचनात्मक क्रियाशीलता का सिलसिला तो जैसे-तैसे जारी है मगर अब वह जज़्बा छीज रहा है। ऊर्जा लेने के लिए बेहतर रास्ता है, अपने भूतकाल में झाँककर हमारे व्यक्तित्वों और प्रतिबद्धता के विकास का जायज़ा लेना। इसमें कुछ मदद ली अपने कुछ पत्रों की और शेष स्मृति की। टुकड़ों-टुकड़ों में फिर एक बार उन जोशीले दिनों को जीना काफी राहत पहुँचाता है। पहला टुकड़ा साझा है किताबों, पत्र-पत्रिकाओं और फिल्मों पर।)

प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा ने किताबें, फिल्में, नाटक तथा अपने आसपास घटने वाली घटनाओं के विश्लेषण की तमीज़ पैदा की। अपनी समझ बढ़ाने के लिए मैं अपने आसपास के साथियों के साथ निरंतर पढ़ती, सुनती, बहस करती थी। अस्सी-नब्बे का दशक साथियों के बीच दोस्तियों का, उत्साहपूर्वक एकदूसरे को चिट्ठियाँ लिखकर अपने विचार तथा गतिविधियाँ साझा करने का समय था। उस काल में संगठनों के अनेक साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम, अधिवेशन – स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर होते। ये कार्यक्रम जितने विभिन्न विषयों की समझ बढ़ाने में सहायक थे, उतने ही परस्पर आत्मीय संबंधों के वाहक भी थे। अजय से इन्हीं परिस्थितियों में मेरी मुलाकात हुई तथा किताबों के लेनदेन से लेकर चिट्ठी-पत्री और दोस्ती भी अन्य साथियों की तरह विकसित हुई।

जब हमने 1986 में जीवनसाथी बनने का निर्णय लिया, उसके बाद भी ये चर्चाएँ जारी रहीं; बल्कि यूँ कहा जाए तो उसके बाद पढ़ना-लिखना, सुनना-समझना और अनेक योजनाएँ बनाकर काम करना साझेदारी में अंत तक होता रहा। यहाँ हमारे बीच की विवाहपूर्व की लिखित साझेदारी के कुछ उद्धरण साझा कर रही हूँ। ये चिट्ठियाँ सन् 1983 से 1986 के बीच की हैं।

किताबें :

मुझे आत्मकथाएँ, जीवनियाँ या फिर ऐसा साहित्य बहुत प्रभावित करता था, जिसमें समता-समानता के लिए आंदोलनरत क्रांतिकारियों से जुड़ी घटनाओं का वर्णन होता था। पीपल्स पब्लिशिंग हाउस की सस्ती किताबों के कारण हमें विश्व साहित्य के हिंदी अनुवाद आसानी से मिल जाते थे। उनमें से मैक्सिम गोर्की की ‘माँ’, ‘मेरा बचपन’, ‘मेरे विश्वविद्यालय’ और ‘जीवन की राहों पर’ के बाद मुझे प्रभावित किया था निकोलाई ऑस्त्रोव्स्की के उपन्यास (How The Steel was tempered) के हिंदी अनुवाद ‘अग्निदीक्षा’ तथा हावर्ड फास्ट के उपन्यास ‘स्पार्टाकस’ ने। इन किताबों के चरित्रों से प्रेरणा लेकर मैं अपना जीवन जीना चाहती थी। इसीलिए जब अजय ने और मैंने पत्रों में एकदूसरे को जानने-समझने का सिलसिला शुरु किया, हम कई किताबों, फिल्मों, नाटकों की चर्चा करते थे।

अपने एक पत्र में मैंने अजय को लिखा था,

‘‘कल से निकोलाई ऑस्त्रोव्स्की की ‘अग्निदीक्षा’ फिर शुरु की है। … मुझे इस उपन्यास के चरित्र बहुत प्रेरित करते हैं। जुझारूपन और उत्साह में वे बेजोड़ हैं ही, पर सच कहूँ, उसमें जो आपसी निस्वार्थ प्यार दिखलाया है कॉमरेडशिप पर केन्द्रित, वह मुझे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है इस बार। … मैं शुरु से सपने देखने वाली लड़की रही हूँ पर मेरे सपने कुछ अलग ही ज़िंदगी जीने के रहे हैं। अभी भी तुम्हारे साथ भावी ज़िंदगी के जो सपने देखती हूँ, वे ‘अग्निदीक्षा’ जैसे किसी कॉमरेड दम्पति की ज़िंदगी से मिलते-जुलते होते हैं। वैसे सपने देखने के साथ मैं यथार्थ स्थितियों को भी कभी नहीं भूलती, यह बात ज़रूर है।’’

अजय ने इसके जवाब में लिखा था,

‘‘अग्निदीक्षा’ मैंने तीन-चार साल पहले पढ़ी थी। दोबारा नहीं पढ़ी है और इस वक्त मेरे पास नहीं है इसलिए आधिकारिक रूप से इस पर कुछ नहीं कह पाऊँगा। धुँधली सी याद है। उसमें यदि कोई चरित्र मुझे याद है तो वह है पावेल कोर्चागिन का, बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी उसका उत्साह, कार्य के प्रति समर्पण और लगन तथा उसकी जिजीविषा ने तब बेहद प्रभावित किया था। ऐसे चरित्रों को पढ़कर जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। तुमने जिन पक्षों को लिखा है, उसे दुबारा पढ़ने पर ही जान सकूँगा।’’

जब विवाह की तारीख तय हुई, उसका ज़िक्र मैंने काफी जोश के साथ किया था,

‘‘22 दिसम्बर को, जिस दिन हमारी शादी होनी है, 1936 में उसी दिन निकोलाई आस्त्रोव्स्की की मृत्यु हुई थी। इस महान लेखक की याद को हम अपने विवाह के दिन भी साथ रखेंगे और इसने प्रस्तुत किये पावेल कोर्चागिन (जो निकोलाई खुद हैं, यह आत्मकथात्मक जैसा उपन्यास है) जैसा साहस और जुझारूपन बनाए रखेंगे।’’

इसीतरह एक अन्य पत्र में लिखा था,

‘‘अभी जो बोरिस पोलेवोई का ‘असली इंसान’ उपन्यास पढ़ रही हूँ न, यह द्वितीय विश्वयुद्ध के वक्त का है। इसमें मोर्चे पर लड़ते, साहस और संघर्षपूर्ण ज़िंदगी के बीच भी बेहद प्यार करते लोग हैं। अद्भुत साहस, ऊर्जा और देशभक्ति से पूर्ण चरित्र हैं इसके। इन लोगों के प्यार में जो गहराई, उदात्तता और विशालता है, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। मैं तो ऐसे वर्णनवाले पन्नों में डूब-सी जाती हूँ। इसतरह की किताबें पढ़कर मुझे हमेशा महसूस होता है कि मुझमें प्यार करने की और साथ ही संघर्ष की भी और ताकत पैदा हो रही है। यह उपन्यास तुम्हें भी दूँगी।’’ आगे लिखा था, ‘‘अग्निदीक्षा’ या ‘असली इंसान’ जैसे उपन्यासों के पात्रों की तरह ज़रूर लगता है कि हम अपनी विचारधारा की उदात्तता को सम्पूर्ण रूप से अपने अंदर उतारते हुए एकदूसरे से प्यार करें, सच्चे कम्युनिस्ट दम्पतियों की तरह। पर यार, फिर यह भी लगता है कि पूँजीवादी समाज की विसंगतियों के बीच यह सपना शायद ही साकार हो पाए। वैसे मुझे तो लगता है कि बराबरी के साथ प्यार करने का संतोष और सुख सबसे ज़्यादा होता है। ये डॉमिनेशन (मेल या फिमेल) को ज़रूरी मानने वाले लोग कभी नहीं समझ पाएंगे।’’

हम ‘मुल्ला नसरूद्दीन’ के किस्सों से बहुत प्रभावित थे। मैंने लिखा था,

‘‘तुमने पीपल्स पब्लिशिंग हाउस से छपी दास्तान-ए-नसरूद्दीन पढ़ी है? मुझे साथी राजेन्द्र शर्मा ने भेंट दी है। जब आओगे यहाँ, ले जाना। अद्भुत उपन्यास है हिम्मत न हारने देने वाला। मुझे यही स्पिरिट अच्छी लगी इसमें की। नसरूद्दीन न केवल साहसी और आशावान है बल्कि प्रेम करने वाला भी है। पढ़ने के बाद उसके प्यार करने वाले पक्ष पर ज़रूर लिखना। मुझे जुझारू लोगों का प्यार बहुत प्रभावित करता है, उनकी मानवीयता का एक कोमल और भावुक पक्ष!’’

अजय ने किताब पढ़ने के बाद लिखा था,

‘‘मुल्ला नसरूद्दीन’ वाली किताब पूरी पढ़ ली है। इसके पूर्व लिखे गए पत्र में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा था। बेहद ऊर्जा देने वाली किताब है। पढ़ने से पूर्व इस किताब के लिए कुछ दूसरी ही धारणा थी। भारतीय लोक कथाओं को पढ़ने के कारण भी हो सकता है। भारतीय लोक कथाएँ जितनी भी पढ़ीं, उसमें भी अन्याय के खिलाफ छटपटाहट तो मिली ही है। राजा-रानियों को एक अच्छे रूप में न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति दयालु दिखाया जाता है। इस रूप में की गई कल्पनाएँ ये साबित करती हैं कि उन्हें बेहतर व्यवस्था के प्रति छटपटाहट तो थी ही। अज्ञानता के खिलाफ लड़ते हुए फैंटेसी के रूप में बेहतर कल्पनाएँ भी उसी का अंग थीं। मगर हर बार एक अकेला नायक अन्यायी राक्षस के खिलाफ लड़ता है। दुर्गम पहाड़ों और नदियों को पार कर किसी तोते में कैद अन्यायी की जान को, तोते को मारकर खत्म करता है। इस तरह की फैंटेसी में भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष तो है मगर अवतार की अवधारणा हमेशा आ जाती है। इसलिए शायद अमिताभ बच्चन भी सुपर एंग्री यंग मैन के रूप में आज भी सफल हो जाता है। मुल्ला नसरूद्दीन की लोक कथा में ये बात देखने को नहीं मिलती वरन हर जगह जनसमूह भी मुल्ला के साथ खड़ा हो जाता है। संघर्ष में साथ देता है, जो एक अच्छी बात लगी।’’

मैंने जिस लेखक का नाम भी पहले नहीं सुना था, अजय ने उनके बारे में लिखा था, ‘‘अरे हाँ, किताबों की बात पर याद आई, श्रीचंद अग्निहोत्री की ‘नई बिसात’ मिले तो ज़रूर खोजना और ले आना।’’ उन दिनों मैं अपने भाई के पास लखनऊ गई हुई थी। मुझे कुछ महीनों बाद उपन्यास मिला। मैंने अपने वैचारिक खाँचे में फिट कर इसे पढ़ा और अजय को लिख दिया था कि उपन्यास तो आदर्शवादी है। अजय ने इसका खंडन करते हुए लिखा था, ‘‘नई बिसात’ में अंत को लेकर तुम जो आदर्शवादी है – कह रही हो, वह ज़रूर समझ में नहीं आया। मुझे तो इसका अंत ही यथार्थवादी लगा था कि क्रांति करते हुए नहीं दिखाया, नहीं तो वामपंथी तो कविता में आखिरी पंक्ति तक पहुँचते तक क्रांति वगैरह कर लेते हैं।’’ उसकी इस टिप्पणी पर मैं चौंकी और सोचने के लिए मजबूर हुई कि क्या मैंने उपन्यास ठीक से नहीं पढ़ा? फिर कुबूल किया कि, ‘‘नई बिसात’ हम दोनों फिर एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। मुझे उसमें सुरेश और मोहिनी का प्यार बहुत सहज और स्वाभाविक लगा। उसमें जातियों का संघर्ष और वर्ग संघर्ष – भारत में किस स्तर का है, इसको अच्छा उभारा है।’’

बिलासपुर इकाई में उन दिनों हमें आदत थी कि जो कुछ जो कोई पढ़ता, उसमें किसी किस्म का सवाल उठते ही आपस में सांध्यकालीन बैठक में चर्चा करता। अंतिम मुहर सक्सेना सर से लगवाई जाती। (डॉ. राजेश्वर सक्सेना, बिलासपुर में प्रलेस और इप्टा के संस्थापक हैं। साथ ही हमारी पीढ़ी ने उनके सान्निध्य और मार्गदर्शन में सुनकर, लिख-पढ़कर, बोलकर, बहस करते हुए वैचारिक विकास किया था। हम फख्र से अपनेआप को ‘सक्सेना स्कूल’ के विद्यार्थी मानते आए हैं।)

इसीलिए मैंने अजय को अनेक सवाल पूछते हुए लिखा, ‘‘नई बिसात’ सर को पढ़ने के लिए कहा है। मुझे इसमें कहीं कुछ चुभ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है। सर बता सकेंगे। कल ही सर से बातचीत हुई। सर श्रीचंद अग्निहोत्री को आरएसएस का आदमी बता रहे थे। तुम जो कह रहे हो कि क्रांति करते नहीं दिखाया अंत में, पर यार, उसने क्या दिशा दी? सारा कुछ अस्पष्ट है। सुरेश कहता है – ‘नई बिसात पर नए मोहरे लगाकर खेल नए ढंग से खेलना होगा।’ उसके तुरंत बाद कहता है – ‘आश्रम चलता रहेगा, गाँव-इकाई (?) बनेगी, लेकिन नए रूप में।’ ये नया रूप क्या है? इससे क्या संकेत मिलता है? आश्रम क्या कम्युन बन जाएगा? क्या सिर्फ एक गाँव का कम्युन टिक भी सकता है? सुरेश के साथ कौनसी जनशक्ति है और किस हद तक? इस उपन्यास में गाँव विशेष में विशिष्ट व्यक्तियों की सक्रियता से ही परिवर्तन पर ज़ोर दिया गया है। सुरेश के आंदोलन को चलाने वाले आर्थिक स्रोत क्या होंगे? इस उपन्यास पर बहुत चर्चा की जा सकती है। मुझे न यार, इसकी सारी बातें ही हॉज-पॉज लगीं। इसमें एक ही सकारात्मक बात लगी कि भारत में वर्ग संघर्ष जातिगत स्वरूप के साथ उलझ गया है – ये दिखाया गया है। देखो यार, इन दिनों वर्ग संघर्ष के नाम पर बहुत सी चीज़ें छप रही हैं, पर वे कहीं न कहीं सर्वहारा के अधिनायकत्व के खिलाफ ही जाती हैं, इसकी ज़रूरत नहीं समझतीं। इनको हमें बहुत सूक्ष्मता से जाँचना होगा। ‘नई बिसात’ मैं फिर से पढूँगी। संभवतः आज रात को ही, तब और लिखूँगी।’’

मुझे पीएच.डी. की शोध-अवधि के लिए छात्रवृत्ति मिली थी। सक्सेना सर ने बेहतरीन किताबें खरीदने की आदत विकसित कर दी थी। हम कहीं भी जाते, किताबें ज़रूर खरीदते। कुछ किताबें मेरे और अजय, दोनों के पास थीं। शादी के बाद ऐसी किताबों को हमने अपने अन्य साथियों को दे दिया था। किताबों के प्रति अपने जुनून के बारे में बताते हुए मैंने उसे लिखा था, ‘‘मेरे पास लगभग 200 किताबें हो गई हैं। मैंने इसमें की काफी किताबें अभी नहीं पढ़ी हैं। हम साथ पढेंगे योजना बनाकर। तुमने बताया था कि दादा (अजय के पिता) की भी लाइब्रेरी है और कई धार्मिक-आध्यात्मिक ग्रंथ भी हैं। मैं इसतरह की चीज़ें भी पढ़ना चाहती हूँ। घर में ही होंगी तो अच्छा होगा। हमें भारतीय संस्कृति का विकास जानना भी बहुत ज़रूरी है। सर ने तो मुझे महाभारत पढ़ने के लिए भी कहा है।’’

पठन-पाठन और स्टडी सर्कल :

कुछ पत्रों में अपने पठन-पाठन के बारे में भी छिटपुट ज़िक्र है। इसका महत्व आज सिर्फ इतना ही महसूस हो रहा है कि उस समय आखिर हम क्या पढ़ते थे और उससे किस तरह प्रभावित होते थे! मुझे स्टडी सर्कल की अवधारणा बेहद उपयोगी लगती थी। बिलासपुर इकाई में जो भी मुझसे कम उम्र के नए साथी जुड़ते, मैं उनके साथ रिहर्सल के एक घण्टा पहले या फिर अपने घर में सामूहिक पठन और चर्चा इस स्टडी सर्कल में करती। इसमें सभी वरिष्ठ साथियों का प्रोत्साहन भी खूब मिलता। इसका ज़िक्र भी अपनी चिट्ठी-पत्री में किया था,

‘‘अभी भरपूर खाली वक्त है। मार्क्स-एंगेल्स की संकलित रचनाएँ पढ़नी शुरु की हैं। अभी भाग 1 खण्ड 1 पढ़ रही हूँ। ये चीज़ें समझकर बहुत अच्छा लगता है। लगता है, जैसे बहुत से रहस्य तार्किक ढंग से सुलझ रहे हैं।’’… ‘‘आज ही नारायण के साथ एमिल बर्न्स की ‘मार्क्सवाद क्या है’ पूरी की। कल से मार्क्स की ‘1844 की अर्थशास्त्र और दर्शन संबंधी पांडुलिपियाँ’ शुरु करेंगे।

कल रचना गोष्ठी है। मैं और रफीक अपनी-अपनी कहानी पढेंगे, बाकी लोग कविता। मैंने अब तक एक ही कहानी लिखी है, बेहद कमज़ोर है, फिर से लिखनी है उसे, पर अब कल सबकी आलोचना के बाद ही रिराइट करूँगी।’’’ … ‘‘मैंने इस बीच ‘इतिहास मुझे सही साबित करेगा’ पढ़ डाला और अब उसी लिंक में चे गुएवारा का ‘क्यूबा का क्रांतिकारी संघर्ष’ पढ़ रही हूँ। सोच रही हूँ कि अपने पास जितनी अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की किताबें हैं, वे भी सिलसिलेवार पढ़ती रहूँ, ‘मार्क्स और पिछड़े हुए समाज’ के साथ-साथ।’’’

अजय भी अपने अध्ययन और रायगढ़ इकाई की गतिविधियों की चर्चा करता तथा सवाल भी करता,

‘‘पाप और विज्ञान’ किताब पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी किताब है। कई चीज़ें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। के. दामोदरन जैसी गंभीर किताब तुम लोग स्टडी सर्कल में कैसे पढ़ते हो, मुझे वाकई आश्चर्य लगता है। सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं क्या?’’

नाटक :

इसीतरह जब हम कोई नाटक पढ़ते, उस पर भी अपने विचारों से एकदूसरे को अवगत कराने के लिए काफी उत्साही होते थे। अजय मुझसे अनिल बर्वे का नाटक ‘हमीदाबाई की कोठी’ ले गया था। उसने लिखा था,

‘‘यहाँ आने के बाद ‘हमीदाबाई की कोठी’ नाटक पढ़ा। संवाद वाकई बहुत तीखे हैं। नाटक खेला नहीं जा सकता, यह भी सही है। गोविंद पुरुषोत्तम देशपांडे ने अपने नाटक ‘उध्वस्त धर्मशाला’ की प्रस्तावना में लिखा है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर नाटक खेलने की बजाय पढ़े ज़्यादा जाते हैं और कुछ नाटक तो पढ़ने के लिए ही लिखे जाते हैं। यह नाटक भी उसीतरह का है। कस्बों में तो खेला ही नहीं जा सकता।’’ इस पर मैंने उसे लिखा था,

‘‘मैंने भी अनिल बर्वे का ‘हमीदाबाई की कोठी’ पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के लिए अच्छा है – फोटोग्राफिक यथार्थवादी नाटक है। कुछ संवाद बेहद अच्छे हैं। अनिल बर्वे की अतिवादिता है ही नाटक में।’’

मगर हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि इसतरह के कुछ नाटक पढ़े जाने पर रंगकर्मी की वैचारिक समझ, यथार्थ के प्रति विश्लेषण क्षमता, चरित्रों के आयामों की उसकी समझ बढ़ती ही है।

असफल नाट्य-लेखन :

मेरे साथ दिक्कत तब भी थी और अब भी है कि मुझे अभिव्यक्ति की हरेक विधा में हाथ आजमाने की इच्छा वक्त वक्त पर बलवती होती है, जिसे रोकना मेरे बूते की बात नहीं होती। 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना घटने पर सभी बेचैन हो उठे थे। मेरे पास मराठी पत्रिकाओं के ज़रिए इस विषय पर कुछ शोधपरक लेख, रिपोर्ट्स और एक नाटक भी आ गया था। उन्हें पढ़कर मुझे लगा कि इस विषय पर इप्टा को नाटक अवश्य खेलना चाहिए। मैंने अपनी इकाई के साथियों से बात की। उनके सुझाव के अनुसार तय किया गया कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर मैं एक आधार नाट्यालेख तैयार कर लूँ, उसके बाद हम उस पर सामूहिक इम्प्रोवाइज़ेशन कर नाटक तैयार करेंगे। इसके बारे में अजय से भी मैंने सुझाव माँगा था। उसने पूछा,

‘‘भोपाल गैस त्रासदी पर तुम नाटक लिखने वाली हो, तो इस समस्या को किस नज़रिये से देखती हो, लिखना। उसके बाद मैं अपना नज़रिया लिखूँगा।’’

मैंने अजय को उपलब्ध मराठी नाटक भेजा और मेरे दिमाग में जो खाका बन रहा था, उसे लिखते हुए उस पर उसकी राय जाननी चाही,

‘‘भोपाल दुर्घटना वाले मराठी नाटक पर फुरसद से पढ़कर लिखना। मैं नाटक में तथ्यों के साथ मार्मिकता रखना चाहती हूँ। चूँकि अब दुर्घटना को डेढ़ वर्ष हो रहा है इसलिए इसे ज़्यादा स्पष्ट और साथ ही ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। गीत भी रखने हैं। साथी जीवन यदु और लोकबाबू ने एक-एक गीत भेजा है। कुछ कविताएँ लेंगे। सूत्रधार वाली शैली में ही लिखना चाहती हूँ।’’

अजय ने बेबाकी से विस्तार के साथ लिखा,

‘‘भोपाल गैस त्रासदी पर लिखा नाटक पढ़ा। मुझे पता नहीं क्यों, ज़रा जमा नहीं। गैस त्रासदी के वैसे भी बहुत से पहलू हैं, सभी को एक साथ नहीं समेटा जा सकता। खासकर, यदि सड़क नाटक करना हो तो! घटना घट जाने के बाद क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है घटना क्यों घटी? मुनाफे के लिए कैसे धीरे-धीरे सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया जाता है, इस बात पर ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए। ताकि यह बात साफ हो जाए कि मुनाफे पर आधारित व्यवस्था ही मूल कारण है ऐसी घटनाओं का। मगर इस बात की कमी इस नाटक में बहुत खली। तकनीकी दृष्टि से भी कमज़ोर लगा यह नाटक! इस पक्ष पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया है व शुरु से अंत तक ऐसा लग रहा था मानो कोई कथा सुना रहा है। केवल यथार्थ का चित्रण भर हो, कारणों की ज़्यादा जाँच-पड़ताल नहीं।’’

अजय की बातों से सहमत होते हुए मैंने उसे आगे की योजना लिखी। हालाँकि हमारा यह प्रयास असफल रहा और हम जैसा चाहते थे, नाटक नहीं लिख पाए।

‘‘भोपाल गैस त्रासदी वाली स्क्रिप्ट पर तुम्हारे कमेन्ट्स बिलकुल सही हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा। मैं कन्फर्म होना चाहती थी। अपने नाटक में इसी से बचना है। अभी तो टुकड़ों में लिखना शुरु किया है, 8-10 दृश्य लिख लिये हैं रफ। 6 मई से संयुक्त लेखन का काम शुरु करना है।… भोपाल त्रासदी वाली स्क्रिप्ट लिखने के बाद तुम्हें दिल्ली साइंस फोरम की रिपोर्ट भेजूँगी। दो-तीन मराठी लेख अभी अपने साथ लेकर आ रही हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट में सरकार की स्वार्थपरक लापरवाही और साम्राज्यवादियों से भीतरी साठगाँठ पर ज़ोर देना चाहती हूँ क्योंकि मल्टीनेशनल्स के चरित्र पर केन्द्रित करने से नाटक सैद्धांतिक और सतही हो जाने का खतरा रहेगा।’’

पत्र-पत्रिकाएँ :

अस्सी का दशक लघु पत्रिकाओं के उठाव का दौर था। पहल, वसुधा, साम्य, सापेक्ष, इसलिए, उद्भावना, कथन, उत्तरगाथा, वर्तमान साहित्य, कथ्यरूप जैसी अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित होतीं, परस्पर भेजी जातीं। कई पत्रिकाओं के विशेषाँक निकाले जाते। इन पत्रिकाओं में रचनाओं के अलावा वैचारिक सामग्री भी भरपूर हुआ करती थी। हम पत्रों के माध्यम से परस्पर सूचनाओं का आदानप्रदान करते रहते थे। अजय को लिखे पत्रों में भी यह चर्चा होती थी। अजय को रायगढ़ इकाई के स्टडी सर्कल के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर परचा लिखना था।

‘‘उद्भावना’ पढ़ रही थी। स्टार वॉर पर अच्छा लेख पढ़ा, मुझे इसके बारे में डिटेल में नहीं पता था। उसके बाद ब्लादीमीर बॉग्मोलोव की ‘पहला प्यार’ कहानी पढ़ी। युद्ध किसतरह गर्भवती प्रेमिका नर्स को खत्म कर देता है, उसके मासूम, जीवंत सपने को नष्ट करके – अद्भुत रूप से छूनेवाली कहानी है यार! तुम्हें लिखे बिना नहीं रह पा रही हूँ। उस कहानी का अंतिम वाक्य है – ‘‘और किसी को भी नहीं मालूम वह मेरे लिए क्या थी, और कि हम कभी तीन थे…’’। बहुत कोमल और करूण कहानी है। उद्भावना का ये अंक बहुत अच्छा है। यदि यहाँ और मिले तो तुम लोगों के लिए ले लूँगी। इस अंक में ‘युद्ध और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ’ मुकुल का बहुत शानदार लेख है। तुम्हारे आलेख के लिए नोट्स ले रही हूँ। अगले पत्र के साथ भेजूँगी। कुछ पॉइंट्स तुम्हारे काम आएंगे।’’

उन्हीं दिनों कमलेश्वर की नई पत्रिका ‘गंगा’ का प्रकाशन शुरु हुआ था। हम उसे लेकर काफी उत्सुक थे। जब अजय ने उसका एक अंक देखा तो उसे कुछ निराशा हुई और उसने लिखा, ‘‘सभी मसाला भरी और सभी राजनीतिक दलों की कमज़ोरियों को उगलने वाली रंगीन पत्रिका लगी।’’

फिल्में :

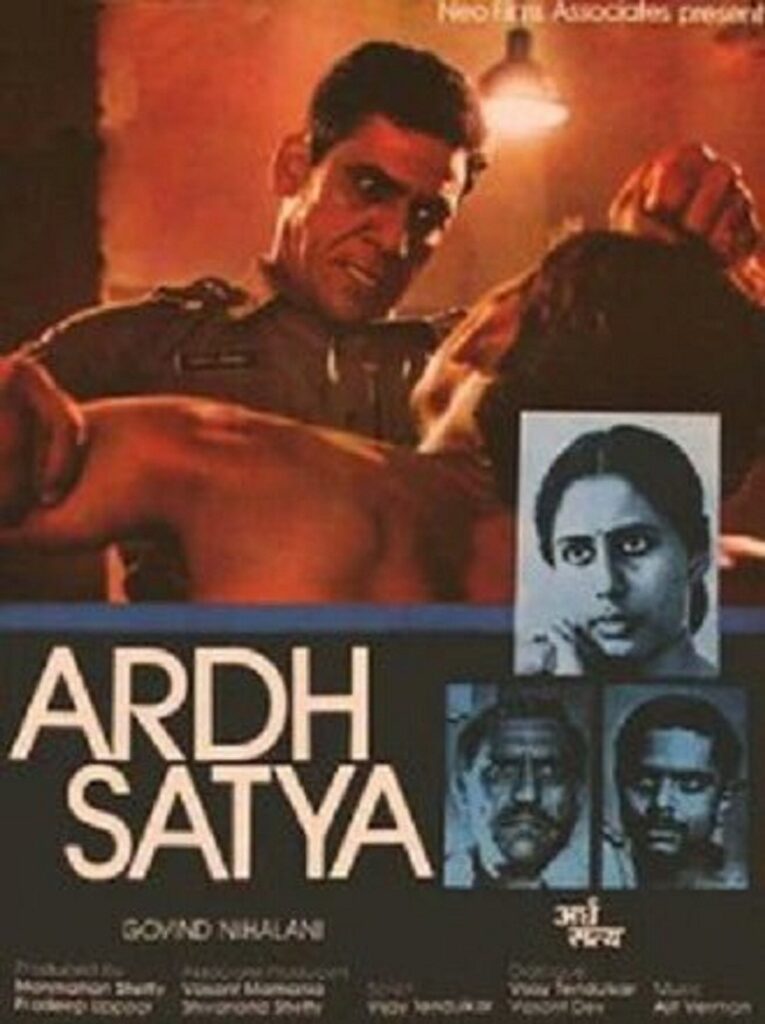

बिलासपुर इकाई में न केवल साहित्य और विचारधारा, बल्कि संगीत, चित्रकला, फोटोग्राफी और फिल्मों पर भी बात होती। अन्य इकाइयों के साथियों से पत्रों में इन पर चर्चा होती। 1984 में अजय ने ‘अर्द्धसत्य’ देखी। अपने विचार व्यक्त करते हुए उसने विस्तार से लिखा था,

‘‘इस बीच एक फिल्म देखी है ‘अर्द्धसत्य’। बहुत तारीफ सुनी थी, यहाँ तक कि ‘यात्री के पत्र’ में भी तारीफ की गई है। ‘धर्मयुग’ वगैरह में भी काफी उछाला गया है। वस्तुतः उतनी अच्छी फिल्म कथानक की दृष्टि से नहीं कही जा सकती। नायक का चरित्र किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण उपजी कुंठा से ग्रस्त है। साथ ही नायक का विद्रोह भी व्यवस्था के प्रति विरोध न लगकर व्यक्ति विशेष के प्रति विरोध लगता है।

फिल्म की शुरुआत में नायक तीन गुंडों को पकड़कर बंद कर देता है, जिन्हें उनका मालिक अपनी पहुँच के कारण छुड़वा लेता है और यहीं से नायक का विरोध उस व्यक्ति से हो जाता है क्योंकि उसके अहं को चोट पहुँचती है। पूरी फिल्म में यह बात ज़्यादा मुखर रूप से दिख पड़ती है कि नायक का विरोध व्यवस्था से न होकर रामा शेट्टी से है। बचपन में बाप द्वारा उस पर व उसकी माँ पर किये गये अत्याचारों के कारण उसके मन में एक कुंठा उपजी है और वह इसी के तहत अपराधियों से क्रूरता के साथ पेश आता है। इन्हीं कारणों से एक बार सस्पेन्ड होने की नौबत आती है तब दिल्ली वाले ‘कॉन्टेक्ट’ से मिलकर पचीस-तीस हजार खर्च करके अपनी नौकरी बचाता है। स्मिता पाटील पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से मैनेज करते हो, तो कहता है कि सब हो जाता है। यह दृश्य प्रायः हर समीक्षा में या तो अनदेखा कर दिया गया है या जानबूझकर छोड़ दिया गया है। पर यह दृश्य ही महत्वपूर्ण है और सिद्ध करता है कि नायक दूसरी जगहों पर समझौते करने को तैयार है और करता है, पर रामा शेट्टी से उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी है इसलिए उसका खून कर देता है। वस्तुतः खून करने से पहले वह उससे सौदा करने ही गया था व रामा शेट्टी को पैसे देने हेतु तैयार रहता है पर रामा शेट्टी उसे अपनी शर्त पर छुड़ाना चाहता है, जो उसे नामंजूर है और वह उसका खून कर देता है। यह बात भी सभी समीक्षाओं में छुपाई गई है। इसमें एक और पात्र है माइक लोबो, जो एक ईमानदार पुलिस अफसर था, पर सस्पेन्ड कर दिया गया है। वह दारू पी-पीकर अपना जीवन खत्म कर लेता है। उसकी मौत नायक देखता है। यह दृश्य कुछ इसतरह फिल्माया गया है मानो फिल्मकार यह कहना चाह रहा है कि संघर्ष की यही परिणिति होती है (यह एक पलायनवादी रूख है)। कुल मिलाकर पात्रों का चयन गलत है। ऐसे पलायनवादी और कुंठित पात्र कथानायक नहीं होने चाहिए।’’

इस पत्र के जवाब में मैंने भी अपनी देखी हुई फिल्मों पर टिप्पणी की थी,

‘‘अर्द्धसत्य’ यहाँ इसी महीने आने वाली है। देखने के बाद ही कुछ लिखूँगी। इस बीच ‘बाज़ार’ और ‘सुबह’ देखी। ‘बाज़ार’ मार्क्सिस्ट फिल्म है। सशक्त, जानदार कैरेक्टर्स हैं, अवश्य देखिये। किसतरह पूँजीवाद में आदमी भी बाज़ार में बिकने वाले माल में तब्दील हो जाता है, इसकी वस्तुगत परिस्थितियों का विश्लेषण शानदार है। निर्देशक सागर सरहदी जनवादी लेखक संघ में हैं। ‘सुबह’ (मूल मराठी फिल्म ‘उंबरठा’) भी अच्छी फिल्म है इसलिए कि रोमांटिक विद्रोह किसतरह आदमी को एलिनेट कर देता है, इसका बढ़िया उदाहरण है। मुझे स्मिता पाटील के संघर्षपूर्ण चरित्र ने प्रभावित किया। यदि महिलाओं में संघर्ष की चेतना भी जाग गई तो दिशा देने का काम हो सकता है, संभावनाएँ जाग सकती हैं। नायिका का विद्रोह नारी मुक्ति की कल्पना से प्रभावित नहीं, बल्कि ‘कुछ करना चाहिए’ की छटपटाहट से उपजा है, पर कब और कैसे – इसकी दिशा तय न होने के कारण वह अकेली पड़ जाती है। इसके बावजूद फिल्म हॉन्ट करती है।’’

आगे लिखा,

‘‘अर्द्धसत्य’ के बारे में आपकी समीक्षा पढ़कर लगा कि आप इसके नायक को वर्गचेतस चरित्र के रूप में देखना चाहते थे। मेरे विचार से अभी हमारे पास ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं कि हम व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष दिखाकर लोगों को प्रभावित कर सकें। ऐसी फिल्मों की तारीफ नहीं होगी, वह बैन हो जाएगी। पूंजीवादी सत्ता अपनी विसंगतियों-कमज़ोरियों का चित्रण वहीं तक बर्दाश्त करती है, जहाँ तक उनके अस्तित्व को खतरा न हो – ऐसी फिल्मों को छूट देकर सरकार अपनी उदारता का प्रदर्शन करती है। व्यवस्था पर चोट करने के लिए संगठित शक्ति चाहिए, सिर्फ नायक कुछ नहीं कर सकता। यदि किया तो ‘इंकलाब’ जैसी फिल्म बनेगी। सेंसर, व्यवस्था पर चोट करके रास्ता दिखाने वाली, व्यवस्था-परिवर्तन की ओर स्पष्ट इशारा करने वाली फिल्म पास नहीं कर सकता। खैर, यह मैं सामान्य रूप से कह सकती हूँ, ‘अर्द्धसत्य’ के संदर्भ में नहीं। इस पर बाद में। आपने ‘मण्डी’ देखी थी? बढ़िया फिल्म थी पर उलझी हुई, आम समझ से ऊपर उठी हुई।’’

अब इस तरह की टिप्पणियाँ पढ़कर मज़ेदार अहसास होता है कि किसतरह मैं अपनी अधपकी समझ से किसी भी रचना को ‘जज’ करती थी! इसके साथ ही इस बात का गहरा अहसास हो रहा है कि अजय में किसी भी रचना के प्रति ज़्यादा साफ़ और समग्र दृष्टिकोण था, जबकि मुझमें वैचारिक हड़बड़ी और जल्दी निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रवृत्ति थी।

इसी कड़ी में कुछ अन्य फिल्मों का भी ज़िक्र किया था,

‘‘स्वाती’ साधारण फिल्म है। थीम अच्छी थी मगर दो अतियों पर ले जाकर सत्यानाश कर दिया। सबसे ज़्यादा गुस्सा आया उसके हीरो अकबर खान के चरित्र पर। यार, आजकल फिल्मों में कम्युनिस्टों को गलत तरीके से पेश करना फैशन-सा हो गया है। अकबर खान कम्युनिस्ट है, उसके कामों के कारण उसकी बहन नाचने लगती है क्लबों में। और बाद में हीरो की क्रांतिकारिता पता नहीं क्यों समाप्त हो जाती है। हिंदी सिनमा में तो सचमुच चरित्रों का ग्राफ तक लॉजिकल नहीं होता। हाँ, इस फिल्म में राही मासूम रज़ा के कुछ संवाद अच्छे और तीखे तेवर वाले हैं। इस जैसी कितनी ही फिल्मों में स्त्री-पुरुष प्रेम को बड़े फूहड़ और सतही भावुकता के रूप में ही क्यों दिखाया जाता है, मैं समझ नहीं पाती। यार, ऐसा भी प्यार क्या, जो हास्यास्पद लगे! वैसे भी मुझे फिल्मों के ज़्यादातर प्रेम-दृश्य नीरस और कृत्रिम ही लगते हैं।’’ एक अन्य पत्र में टिप्पणी मिली, ‘‘‘अंकुश’ और ‘राम और श्याम’ देखीं। ‘अंकुश’ बेरोज़गार युवकों पर बनी है। थीम अच्छी होने के बावजूद स्क्रिप्ट कमज़ोर है, बहुत उलझ गई है। सभी स्टेज आर्टिस्ट होने के बावजूद प्रभावशाली फिल्म नहीं बन पाई है।’’

अजय का जवाब भी दिलचस्प था,

‘‘हाँ, फिल्मों में कम्युनिस्टों को गलत तरीके से पेश करना केवल फैशन ही नहीं, बल्कि चालाकी के तहत भी किया जाता है। किसी का उद्धरण है, नाम तो याद नहीं है। पूंजीवाद जब हर तरीके से अपने को स्थापित रखने में असफल हो जाता है, तब समाजवादी मुखौटा लगाकर सामने आता है। आज जब पूंजीवाद अपने कगार पर खड़ा है, ऐसी फिल्मों का आना आश्चर्य नहीं है। ‘अर्द्धसत्य’ भी इसीतरह की फिल्म थी। जहाँ व्यक्तिगत विद्रोह को सामाजिक क्रांति के प्रतीक के रूप में पेश करने की कोशिश थी।’’

हमारी इस रचनात्मक साझेदारी में शादी के बाद अन्य विषय भी जुड़ते गए। बाद में सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दायरा और विस्तृत किया। लॉकडाउन के बीच इन माध्यमों पर अनेक एकल प्रस्तुतियाँ देखीं-सुनीं। अनेक वेब सीरिज़ देखने का सिलसिला चला, जिन पर हम घंटों बात करते। यह साझा बातचीत हमारी समझ का निरंतर परिष्कार और विकास करती थी, इस बात का अहसास अब और भी शिद्दत के साथ होता है। चूँकि इस पर कोई लिखित सामग्री नहीं है इसलिए फिर कभी…

जिस तरह से आज के समय में जीने के मूल्य क्षरित हो रहे हैं ऐसे समय में सामाजिक जीवन में अपनी स्मृतियों और जीवन को इस तरह से याद करना, दर्ज़ करना महत्वपूर्ण काम है।

हम सबके साथी अजय भईया को सलाम !!