उषा वैरागकर आठले

(मुंबई में काफी बड़ी संख्या में ऑडिटोरियम हैं, इनमें से अधिकांश बड़े हैं, कुछ सीमित आसन संख्या के इंटिमेट थिएटर हैं और कुछ तो एकदम छोटे, किसी के निजी आवास में तैयार किये गए स्टूडियो थिएटर हैं। अधिकांश बड़े ऑडी में मराठी या गुजराती के कमर्शियल नाटक निरंतर चलते रहते हैं। मराठी के प्रायोगिक नाटक प्रायः बड़े ऑडी की बजाय इंटिमेट थिएटर हॉल में होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वहाँ के दर्शक प्रायः नाट्यप्रेमी जन ही होते हैं या फिर विभिन्न नाट्य दलों से जुड़े रंगकर्मी; सामान्य दर्शक प्रायः नहीं दिखाई देते, जैसे छोटे शहरों या कस्बों में दिखाई देते हैं।

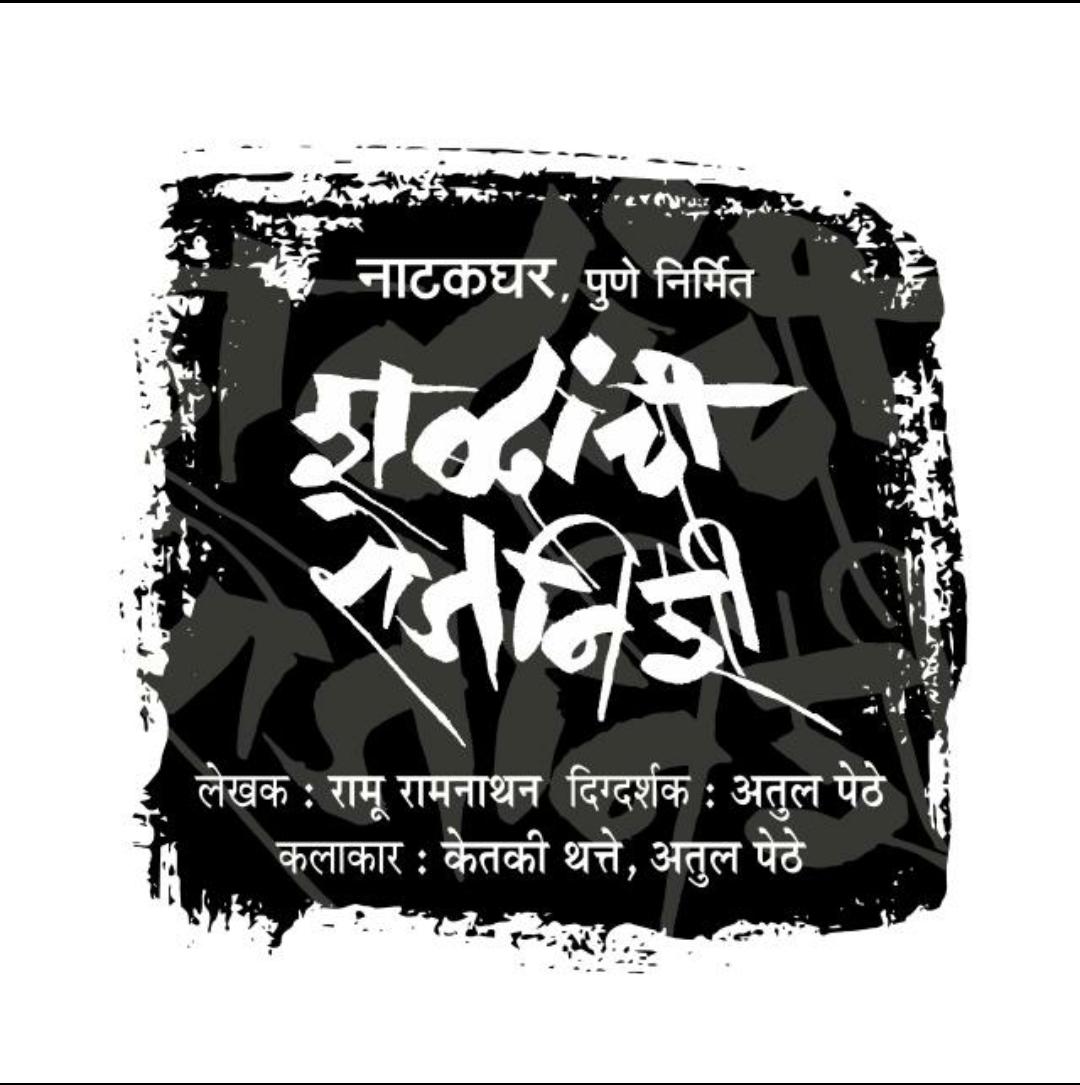

‘सहयात्री’ में मैंने देखे हुए अनेक हिंदी-मराठी नाटकों पर टिप्पणियों के साथ कुछ कड़ियाँ प्रस्तुत हैं। चौथी कड़ी है, अतुल पेठे निर्देशित मराठी नाटक ‘शब्दांची रोजनिशी ’(शब्दों की दैनन्दिनी/डायरी)। यह नाटक प्रबोधन प्रयोगघर कुर्ला जैसे 50 कुर्सी-व्यवस्था वाले इंटिमेट थिएटर में देखा। नाटक के सभी फोटो गूगल से साभार लिए गए हैं। )

पिछले दो हफ्ते में भाषा को लेकर जो उथलपुथल देश में चल रही थी, उससे लगता है कि वाकई भाषा के बारे में गंभीरता से सोचा जाना बहुत ज़रूरी है। पहले लोकसभा के कामकाज से कई शब्दों को विलोपित करने की बात की गई, उसके बाद एक सांसद ने देश के सर्वोच्च पद पर नवनिर्वाचित व्यक्ति के लिए अनुचित और विवादास्पद शब्द का इस्तेमाल किया। इस पृष्ठभूमि पर मुझे याद आया इसी साल का फरवरी में देखा गया अतुल पेठे निर्देशित मराठी नाटक ‘शब्दांची रोजनिशी’।

भाषा सिर्फ उच्चरित और लिखित ध्वनि-समूह ही नहीं, समूची संस्कृति का दस्तावेज़ होती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होकर परिवर्तित सांस्कृतिक चरणों को व्यक्त करती है। इसीलिए किसी भाषा का विलुप्त होना किसी संस्कृति के मरने जैसा है। मानव-सभ्यता के एक हिस्से का खोना है। मानव-सभ्यता के ज्ञान के एक चरण का खोना है। शायद किसी को याद होगा कि जब 26 दिसम्बर 2004 को सुनामी आई थी, बहुत बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि हुई थी। उसके बाद किसी कोने में यह खबर छपी थी कि किसी एक द्वीप पर रहने वाले सभी प्राणी सुनामी की चपेट में आने से बच गए क्योंकि उस द्वीप के आदिवासियों को अपने पारम्परिक ज्ञान के चलते सुनामी के आने की आहट प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से मिल गई थी और वे समय रहते अपने सभी पालतू प्राणियों के साथ सुरक्षित जगह पर चले गए थे। यह पारम्परिक ज्ञान स्थायी रखने के लिए भाषा माध्यम होती है। मुझे यह खबर उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण लगी थी और आज भी लगती है।

रामू रामनाथन द्वारा अंग्रेज़ी में लिखित ‘द डायरी ऑफ ए वर्ड’ तथा अमर देवगावकर द्वारा मराठी में अनूदित किये नाटक ‘शब्दांची रोजनिशी’ (शब्दों की दैनंदिनी/डायरी) का निर्देशन किया है मराठी के जानेमाने प्रायोगिक रंगकर्मी अतुल पेठे ने। नाटक में एक संवाद है कि भाषा प्रायः कभी अपनी मौत खुद नहीं मरती, बल्कि उसे मरने के लिए बाध्य किया जाता है किसी शक्तिशाली भाषा द्वारा। इस तथ्य के अनेक आयामों की सांस्कृतिक राजनीति को नाटक में रोचक तरीके से व्यक्त किया गया है। भाषाओं के विलीनीकरण की समस्या एक गंभीर मामला है, उसे किसी नाटक में नाटकीय तरीके से समूचे रिसर्च के साथ प्रस्तुत करना रामू रामनाथन का कमाल है, साथ ही अतुल पेठे ने अपनी निर्देशकीय कुशलता से इसे नीरस होने की बजाय एक बौद्धिक-संवेदनशील कथ्य और शिल्प में साकार किया है।

‘प्रबोधन प्रयोगघर’ नामक छोटे से इंटीमेट थियेटर स्पेस में मैंने यह नाटक देखा। यह मुंबई में देखा हुआ पहला नाटक था। कोरोना की तीसरी लहर के साये से जूझते हुए मुंबई के प्रेक्षागृहों को धीरे-धीरे खोला जा रहा था। एक-एक सीट छोड़कर बैठाया जा रहा था, तब मास्क लगाए हुए दर्शकों के बीच बैठकर यह नाटक देखा।

नाटक की शुरुआत में गिब्रिश (निरर्थक ध्वनि-समूह) भाषा, आक्रामक संगीत और घूमती चकरियों से मंच को भ्रमित करती लाइट से एकबारगी लगा कि हम किस जगह और किस युग में पहुँच गए हैं! मगर धीरे धीरे हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी जैसी भाषाओं के परिचित शब्द सुनाई देने लगे और थोड़ी राहत महसूस हुई। शुरु में अमूर्त लगता नाटक धीरे-धीरे दिमाग की अनेक संवेदी कोशिकाओं को झकझोरने लगा। टेक्नालॉजी और सोशल मीडिया के विस्तार और बहुप्रयोग के कारण परस्पर संवाद कम होने लगा है। संदेशों के माध्यम से सम्पर्क ज़्यादा हो गया है। उसमें भी रोमन लिपि और अंग्रेज़ी के संक्षिप्त शब्द-रूपों का प्रयोग बढ़ गया है। पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी की भाषा समझना नामुमकिन होने लगा है। मंच पर दो पात्रों के संवाद अनेक प्रकार से होते हैं, अनेक रूपों में होते हैं। ये पहले एकदूसरे की भाषा नहीं समझते, फिर भाषिक संवाद कायम करते हुए कभी एकदूसरे पर ताना कसते हैं, कभी कोई शोधपरक जानकारी देते हैं, आँकड़े पेश करते हैं, तो कभी लड़ाई-झगड़े का रूप लेते हैं और कभी स्वगत भाषण की तरह मोनोलॉग प्रस्तुत करते हैं।

मंच पर दो ही पात्र हैं। तीसरा पात्र प्रतीकात्मक है, बाबागाड़ी में सोया हुआ बच्चा। अतुल पेठे और केतकी थत्ते आरम्भ में दो अजनबियों के रूप में आते हैं। ‘अ’ एक ऐसी स्त्री है, जिसके दो विवाह असफल हो चुके हैं तथा अब वह एक बच्चे की एकल पालक है। उसे बहुत गोपनीयता के साथ ज़बर्दस्ती यहाँ लाया गया है। उसने ‘शब्दों की हत्या’ नामक शोधपत्र लिखा है, जिसमें उसने अनेक भाषाओं और उनकी संस्कृति का अध्ययन कर अनेक कविताओं, गीतों, कथाओं का संकलन किया है, जो उसे मौखिक याद भी है। ‘ज्ञ’ नामक पुरुष पात्र, जो संसार की भाषाएँ विलुप्त होते जाने से परेशान है, वही उसे आमंत्रित करता है। किसी इमारत की 321 वीं मंज़िल पर वे मिलते हैं। पहले वे एकदूसरे की भाषा नहीं समझते, मगर अचानक उन्हें भाषा मिल जाती है और वे शब्दों के गुमते जाने की चिंता से बात शुरु कर अनेक आयामों तक पहुँचते हैं। कहीं किसी लेखक के भुला दिए जाने, कहीं किसी रचना के सन्दर्भ बदल दिए जाने के, कहीं छोटे संवाद तो कहीं चिंता से भरे हुए संवाद… टुकड़े टुकड़े संवादों से एक कोलाज बनता चला जाता है, जिसमें कोई सुव्यवस्थित कहानी नहीं है, मगर दर्शक की इंद्रियों को सक्रिय करने की भरपूर ताकत है। छोटी-छोटी घटनाएँ, जयंत भीमसेन जोशी के भित्तीचित्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक तरीके से अभिव्यक्त होने वाले कुछ गहरे अहसास और केतकी थत्ते द्वारा अनेक भाषाओं में गाए गए लोकगीतों से आंदोलित होती संवेदनाएँ मूल विषय तक लौटाती हैं। कभी दोनों कलाकार प्रेमी स्त्री-पुरुष के रूप में सामने आते हैं, कभी एकदम आदिम मनुष्य की तरह जंगली और हिंसक ध्वनियों से व्यक्त होते हैं तो कभी कविताओं और लोकगीतों के माध्यम से। आरम्भ में ही एक वाक्य सुनाई देता है ‘सब कुछ सड़ रहा है!’ इस सडाँध में मनुष्य के सांस्कृतिक मूल्य, उनके परस्पर संबंध, उनकी भाषा, मनुष्यता… सब कुछ दाँव पर लग रहा है! इन घटनाओं के बीच ब्रेख्तियन शैली में नाटक की गति को ब्रेक करने वाली परिवार के किसी व्यक्ति की फोन पर आने वाली रिकॉर्डेड आवाज़ हमें वर्तमान काल में खींच लाती है।

नाटक के बीच ही हमें पता चलता है कि ‘स्पेशल प्रोजेक्ट अबाउट सर्वे ऑफ माइनर एण्ड एन्डेन्जर्ड लैंग्वेजेस’ नामक शोध-प्रबंध में बताया गया है कि 1962 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 1652 मातृभाषाएँ थीं। लेकिन 1972 की जनगणना में उनमें से सिर्फ 108 ही मिलती हैं तो शेष 1544 भाषाओं का क्या हुआ? भाषाशास्त्री डॉ. गणेश देवी द्वारा किये गये भाषा सर्वेक्षण से दिखाई देता है कि अंदमान से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक किसतरह महज़ पंद्रह दिनों में एक बोली प्रदूषित होती है और स्थापित भाषाओं के आक्रमण से किसतरह धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है! एकसमान शिक्षा-व्यवस्था का आग्रह, भाषाओं के मानकीकरण, ऑनलाइन शिक्षा से सिकुड़ती जाने वाली भाषाएँ, शासन-प्रशासन की भाषा के वर्चस्व से यह आक्रमण निरंतर जारी रहता है। प्रगति और विकास के नाम पर अनेक संस्कृतियों को किसतरह नष्ट किया जा रहा है! भाषाएँ किसतरह विलुप्त हो रही हैं इसकी बानगी इस एक संथाली कविता से मिलती है,

एक भाषा की मौत

एक आदिवासी औरत थी गरीब

अमेरिका के अलास्का प्रदेश की निवासी

नब्बे उम्र थी उसकी

नाम था मेरी स्मिथ जॉन्स

वह कुछ नहीं जानती थी

उसे नहीं आती थी जादू

वह नहीं जानती थी हाथ की सफाई

उसे नहीं मिला था कोई पुरस्कार

उसे नहीं पहचानते थे

उसके देश के लोग तक

वह मर गई

इक्कीस जनवरी दो हजार दस को…

हालाँकि, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं,

मगर

उसके मरने की खबर

उड़ते हुए पहुँची मुझ तक

रेडियो से, टीवी से, अखबार के पन्नों से होकर

भाषाविज्ञान की चर्चा में गूँजा उसका नाम

नब्बे साल की वह बुढ़िया

अंतिम व्यक्ति थी

जो जानती थी

‘ईयाक’ नाम की भाषा

बुढ़िया मर गई और मिट गई एक भाषा

इस धरती से, अनंतकाल के लिए…

(मूल संथाली कवि : यादमनि बेसरा, मराठी अनुवाद : पृथ्वीराज तौर, हिंदी अनुवाद : उषा वैरागकर आठले)

जब एक भाषा मरती है, तब उसके साथ क्या क्या मर जाता है? हजारों सालों के जीवन का सांस्कृतिक, भौगोलिक, मानव सभ्यता का दस्तावेज़ मर जाता है… उस उस भाषा के पशु-पक्षी-पेड़-पौधों के साथ संवाद के शब्दों का संग्रह मर जाता है। कला, लिपि, परिवर्तनशील ऋतुचक्र… से संबंधित शब्दों में निहित संकेत मर जाते हैं। इस तरह की अनेक भाषा-संस्कृतियों को जीते हुए, उल्टी चाल चलकर हम मार डालते हैं… ‘शब्दों की दैनंदिनी’ का मंचन देखते हुए हमें महसूस होता है कि जब एक भाषा मरती है, तब एक संस्कृति, एक ज्ञानकोश, एक चेतना-परम्परा मर जाती है।

(सन्दर्भ : किशोर कदम ‘सौमित्र’ – www.maharashtratimes.com/15-03-2020)

नाटक बच्चों की प्रसिद्ध अंग्रेज़ी राइम ‘बाबा ब्लैकशिप हैव यू एनी वुल?’ से किसतरह ‘बाबा बैकशिप, हैव यू एनी टूल?’ में बदल गई, इस पर भी सोचने को मजबूर करता है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइज़ेस के भरपूर प्रयोग के साथ अतुल पेठे और केतकी थत्ते के अभिनय के अनेक रूप डेढ़ घंटे तक दर्शक को मंच से बाँधे रखते हैं।केतकी थत्ते की दिल को झकझोर देने वाली आवाज़ में गाये गए लोकगीत मानव संस्कृति की निरंतरता से जुड़ने को मजबूर करते हैं। दर्शक एक थ्रिलरनुमा शिल्प के नाटक में गहरी चिंतन-प्रक्रिया शुरु होने के अनुभव में डूबा हुआ प्रेक्षागृह से बाहर निकलता है। रामू रामनाथन, अतुल पेठे, केतकी थत्ते और समूची टीम के माध्यम से दुनिया की भाषाओं के विलुप्त होने के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का कलात्मक वैचारिक प्रस्तुतीकरण है नाटक ‘शब्दांची रोजनिशी’ (शब्दों की दैनंदिनी)।