उषा वैरागकर आठले

(इस कड़ी में एक ऐसे नाटक पर टिप्पणी प्रस्तुत है, जिसकी स्क्रिप्ट और मंचन – दोनों से मेरी कुछ मात्रा में असहमति है। यह असहमति नाटककार एवं निर्देशक के सामने मैंने व्यक्त की। हालाँकि वे दोनों अपने अपने मत पर कायम रहे और मैं अपने मत पर। शुक्र है कि रंगमंच की दुनिया में अब तक असहमति के लिए ट्रोल किये जाने की परंपरा संभवतः शुरू नहीं हुई है। प्रायः विभिन्न नाट्य दल या तो एकदूसरे की प्रस्तुतियों को कम देखते हैं या फिर परस्पर के भिन्न प्रयोगों का वे उचित सम्मान करते हैं। मेरी आकांक्षा है कि यह सदभाव हमेशा बना रहे। आमीन।) (सभी फोटो गूगल से साभार लिए गए हैं।)

विगत 15 जून 2022 को प्रेमानंद गज्वी लिखित मराठी नाटक ‘छावणी’ देखने का मौका मिला। प्रेमानंद गज्वी से हमारा जुड़ाव काफी वर्षों से रहा है। उनके मराठी नाटक ‘व्याकरण’ का हिंदी-छत्तीसगढ़ी रूपान्तरण कर इप्टा रायगढ़ ने लगभग 6-7 मंचन किये। इसके अतिरिक्त उनके अन्य मराठी नाटक ‘किरवंत’, ‘पांढरा बुधवार’, ‘तन-माज़ोरी’, ‘देवनवरी’, ‘शुद्ध बीजापोटी’ और ‘गांधी आणि आंबेडकर’ नाटक हम पढ़ चुके थे। बिलासपुर में आयोजित मराठी साहित्य सम्मेलन में अजय और मैंने उनके समूचे नाट्य-लेखन पर केन्द्रित एक साक्षात्कार भी लिया था। अजय ने जब ‘व्याकरण’ नाटक का हिंदी अनुवाद किया, हमें उसमें उठाई गई ‘विकास की मूल अवधारणा’ तथा बड़े बाँध और विस्थापन की गंभीर समस्या संबंधी सवाल बहुत महत्वपूर्ण लगे थे। इसीलिए रानावि के हीरा मानिकपुरी ने इसे रायगढ़ इप्टा के साथ मंचित भी किया।

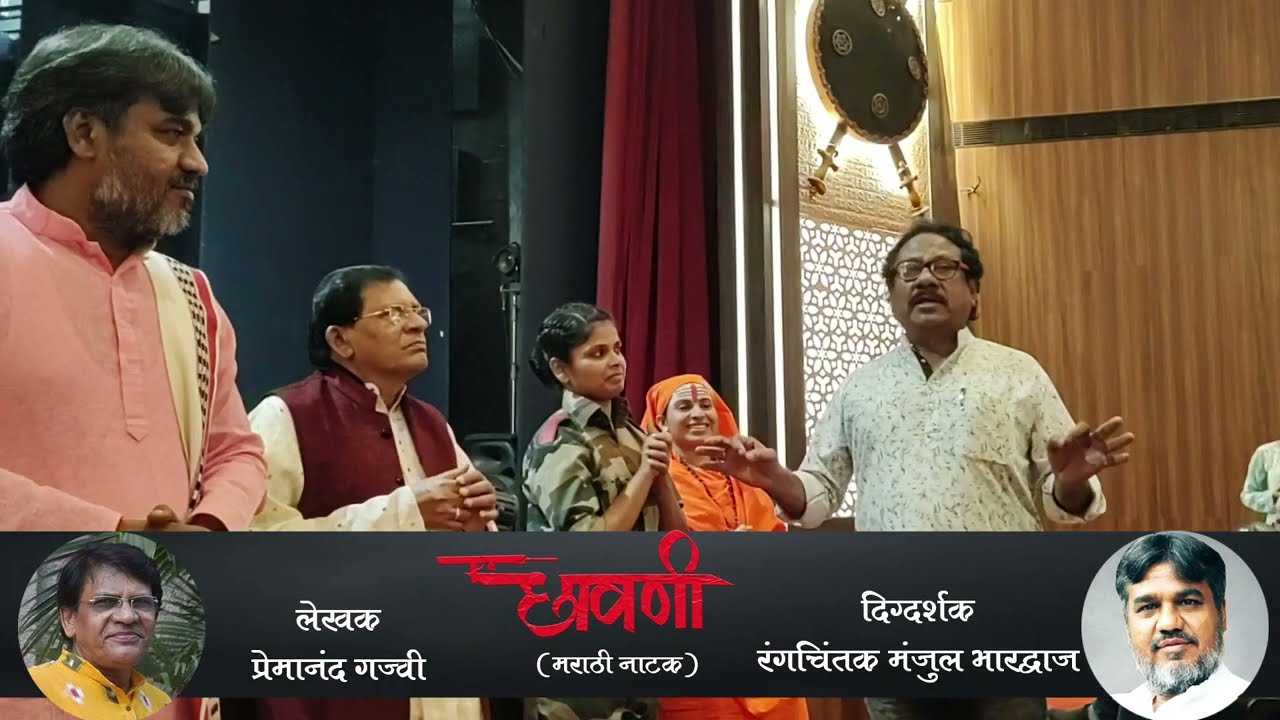

बहरहाल, ‘छावणी’ नाटक की पृष्ठभूमि का उल्लेख करना यहाँ ज़रूरी लग रहा है। अभी भी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जहाँ किसी नाटककार को नाटक लिखने के बाद सेंसर बोर्ड से उसे पास करवाना पड़ता है। प्रेमानंद जी का ‘छावणी’ सेंसर बोर्ड ने काफी लंबे अरसे तक पास नहीं किया। इस स्क्रिप्ट पर आरोप लगाया जा रहा था कि यह नाटक संविधानविरोधी है। बाद में अमोल पालेकर जैसे वरिष्ठ रंगकर्मी-अभिनेताओं के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। इस विवाद से हम अच्छीतरह परिचित थे। इसीलिए जब थियेटर ऑफ रेलेवेन्स मुंबई के मंजुल भारद्वाज द्वारा प्रेमानंद जी के पचहत्तरवें जन्मदिन पर ‘छावणी’ के तीन मंचनों का समाचार मुझे मिला तो नाटक देखने की मेरी उत्सुकता काफी बढ़ गई थी। मैं दादर के शिवाजी मंदिर में दोपहर चार बजे की प्रस्तुति देखने गई।

मंजुल भारद्वाज का नाम मैंने सुना था, उनसे एक-दो बार मुलाकात भी हुई थी, मगर मैंने तब तक उनके नाट्यदल का कोई नाटक नहीं देखा था। नाटक लगभग डेढ़ घंटे का था। मंजे हुए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाटक अच्छा तो कहा जा सकता था, मगर मुझे कहीं बहुत बेचैन कर रहा था। बार बार लग रहा था कि नाटक में, उसके ग्राफ में कुछ गड़बड़ी है। उसमें वर्णित कुछ घटनाओं, क्रियाव्यापार और प्रस्तुति-शैली को मैं पचा नहीं पा रही थी। नाटककार प्रेमानंद गज्वी से बातचीत के दौरान पता चला कि सबसे प्रमुख गड़बड़ी तो यही थी कि मंजुल जी ने पुरुष पात्रों की जगह स्त्री पात्रों को प्रस्तुत किया इसलिए मूल नाटक की घटनाओं का जो प्रवाह, संदर्भ और पात्रों का जो मनोविज्ञान था, वह कुछ अटपटा हो गया था। साथ ही उन्होंने मंचन की अवधि सीमित रखने की दृष्टि से कुछ काँटछाँट भी की थी, उससे भी कथा-प्रवाह में अड़चन पैदा हुई। यहाँ स्क्रिप्ट और प्रस्तुति पर अलग-अलग बात करना मुझे लाज़मी लग रहा है।

नाट्य-प्रस्तुति पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि समूचा नाटक लाउड और लगभग मोनोटोनस प्रतीत हो रहा था। किसी विषय पर विमर्श सुनना एक बात होती है, लेकिन कोई वैचारिक नाटक या संवाद आधारित नाटक जब मंच पर खेला जाता है तो उसमें या तो ब्रेख्तियन शैली में एक निरीक्षक भाव हो कि दर्शक उसके साथ तादात्म्य प्राप्त न करें, बल्कि उनके सामने जो घटित हो रहा है, उसका तार्किक और वस्तुपरक विश्लेषण करते चले! या फिर वह नाटक के समूचे क्रियाव्यापार का रस-ग्रहण करे। मंजुल भारद्वाज निर्देशित ‘छावणी’ इससे अलग प्रभाव डालता है। लगभग सभी पात्रों का अभिनय अच्छा होने के बावजूद लग रहा था कि या तो वे कथानक की बारीकियों को समझ नहीं पाए हैं या फिर पात्रों के चरित्र के ग्राफ पर काम नहीं कर पाए हैं। मंजुल जी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता और थियेटर ऑफ रेलिवेंस के सिद्धांत के तहत नाटक में ‘नाटकीयता’ या ‘कलात्मक तत्व’ को आवश्यक नहीं मानते, इस बात को जानने के बाद भी मेरे मन का संशय कायम है कि फिर नाटक ही क्यों? और मंच पर ही नाटक क्यों? इसके लिए सड़क नाटक की विधा बेहतर होती है। क्या नाटक में महज़ संवाद अदायगी, अभिनय या कुछ आंगिक गतिविधियाँ ही नाटक के कथ्य को पूरी तरह सम्प्रेषित करती हैं? या सिर्फ विचार को पात्रों के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत कर देना ही पर्याप्त है? क्या नाटक में दर्शक की दिलचस्पी और जिज्ञासा को लगातार बनाए रखना ज़रूरी नहीं है? खैर, यह प्रस्तुति शैली संबंधी दृष्टिकोणों का फ़र्क़ हो सकता है।

‘छावणी’ पर कुछ लिखने से पहले मुझे ज़रूरी लगा कि पहले मूल स्क्रिप्ट भी पढ़ ली जाए, ताकि मंचन में जो बातें खटक रही थीं, उन्हें और स्पष्ट रूप से समझ सकूँ। प्रेमानंद गज्वी से बात करते ही उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट तुरंत उपलब्ध करवा दी, जबकि मैंने उनसे कई आलोचनात्मक सवाल किये थे। उनकी उदारता की कायल तो मैं हूँ ही! तो नाटक का कथानक इस प्रकार है। समाज से विषमता, अन्याय, भुखमरी और जातिवाद मिटाने के लिए कृतसंकल्प नाटक का नायक एमएम चंद्रपुर के जंगल में बसाई गई ‘छावनी’ का प्रमुख है। उसके पिता चारू डांगे इसी उद्देश्य के लिए अपनी समूची ज़िंदगी दाँव पर लगाकर पुलिस द्वारा धोखे से मार डाले गए। उन्होंने अपने बेटे का नाम ही ‘मार्क्स-माओ’ या ‘एमएम’ रखा था। बेटा भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी विचारधारा में डॉ. आंबेडकर के जाति-उन्मूलन के लक्ष्य को शामिल कर साढ़े सात हजार से ज़्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर आंदोलन का विस्तार कर रहा है।

नाटक में तीन घटनाएँ प्रमुख हैं – पहली, एमएम की बेटी विधि अपने पिता द्वारा आश्रय दिये हुए दलित युवक सानंद साठे से प्रेम करने लगती है। एमएम भी सानंद को अपना वैचारिक और आंदोलन का उत्तराधिकारी मान चुके हैं। बेटी उनकी विचारधारा और आंदोलन से सहमत नहीं है। वह अपने पिता और सानंद से लगातार सवाल करती रहती है। दूसरी घटना है, जातिवाद को समूल नष्ट करने के लिए शंकराचार्य को पकड़कर लाना तथा उससे यह कहलवाने पर ज़ोर डालना कि ‘‘आज से जातिवाद की समाप्ति और मानव मात्र के समान होने की घोषणा करो।’’ उसके न मानने पर उसे छावनी में बंदी बनाकर रखना और अंत में उसे मार डालना। और तीसरी घटना है, एमएम द्वारा चीन के जनरल के साथ मिलकर उसके नेतृत्व में देश की राजधानी पर कब्जा कर, पाकिस्तान और बांगलादेश की मदद से देश के चार टुकड़े करने की योजना बनाना। इसके लिए गज्वी जी ने 1960 में हुए चीन-पाकिस्तान समझौते का आधार लिया है। इसी घटना के अंत में विश्व के सबसे अमीर पूँजीपति और 127 पूंजीपतियों के मुखिया, इंडियन फाइनान्स यूनियन के प्रेसिडेंट व्यंजन नागी द्वारा देश के संविधान के खिलाफ एमएम की मदद करने से इंकार करना और उसे भी गिरफ्तार कर छावनी में भेज दिया जाना है। एमएम द्वारा अपने योजना को पूरी ताकत के साथ क्रियान्वित करने के लिए एक साल के लिए मुल्तवी करने की घोषणा के साथ नाटक समाप्त होता है।

इन घटनाओं के इर्दगिर्द प्रेमानंद जी ने बदतर होती जाती व्यवस्था पर अनेक सवाल खड़े किये हैं, जो इस नाटक का प्राण है। एमएम की बेटी द्वारा उनके समूचे अभियान पर लगाए गए प्रश्नचिह्न ‘गुरिल्ला वॉर’ जैसी छावनियों के जीवन-दर्शन और कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हैं। खासकर हमारे देश के वर्तमान नक्सलवाद पर! आखिर इसतरह की क्रांतिकारी कहलाने वाली दीर्घकालीन गतिविधि का नेतृत्व वास्तविकता में क्या चाहता है? अगर वह वाकई शोषित-पीड़ितों को न्याय दिलवाने तथा समाज में समानता स्थापित करने का ही लक्ष्य रखता है तो फिर इस छावनी के नेतृत्व और अन्य कार्यकर्ता सैनिकों के आपसी संबंध क्या हैं? उनके आंदोलन से क्या हासिल हो रहा है? विधि सानंद से पूछती है, ‘‘हरेक व्यक्ति स्वार्थी होता है। अपने हित की बात हरेक व्यक्ति सोचता है। … एमएम भी सोचते हैं। उन्हें तो दिल्ली पर कब्जा करना है। मेहनतकशों का शासन कायम करना है। मगर मेहनतकशों के नाम पर दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा? एमएम न! नाम शोषितों-मेहनतकशों का और सत्ता एमएम की न? तुमने अभी यहाँ के लोकतंत्र को पूंजीवाद का दास कहा था। मंजूर है मुझे! मगर एक बात बताओ, तुम लोगों का समूचा जीवन किसके बलबूते पर चल रहा है? छावनी में रहनेवाले युवकों को कौन पाल रहा है? उनकी बंदूकें कहाँ से आती हैं? कहाँ से आता है यह पैसा? उसी पूंजीपति से मिलता है, जिसे एमएम मेहनतकशों के शोषक बताते हैं।’’ इसीतरह ‘क्रांति बंदूक की गोली से आती है’, इस वक्तव्य पर भी नाटककार ने प्रश्नचिह्न खड़ा किया है। बावजूद इसके, नाटक का नायक ‘मार्क्स-माओ’ असमानता पर आधारित समाज-व्यवस्था में परिवर्तन का रास्ता चंद व्यक्तियों को डरा-धमकाकर उन्हें अपनी छावनी में कैद कर बंदूक की गोली से उड़ाने के माध्यम से ही निकालता है इसलिए उसके विचार मात्र अपनी सत्ता कायम करने के लिए की जाने वाली लफ्फाजी प्रतीत होते हैं।

नाटककार शायद अपने नाटक के माध्यम से इसतरह की क्रांतिकारिता का निषेध प्रस्तुत करता है। एमएम का प्रतिबद्ध कैप्टन सानंद भी उनसे चर्चा के दौरान अपने आंदोलन के नकारात्मक पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहता है, ‘‘आदिवासी तो दोनों ओर से बजाया जाने वाला ढोलक बन गए हैं। वे तो दोनों ओर से ज़ुल्म सह रहे हैं। हमारे मन में आदिवासियों के प्रति सहानुभूति है, यह सच है, मगर उन्हीं आदिवासियों पर अक्सर हमें संदेह भी होता है कि … वे शायद पुलिस के मुखबिर हों… तब हमारे जवानों का व्यवहार उनसे बहुत क्रूर होता है। दूसरी ओर, पुलिस को हमेशा ही संदेह बना रहता है कि वे हमारे मुखबिर हैं। इसलिए पुलिस हमेशा उन्हें मारती-पीटती रहती है। यह चक्र खत्म होना चाहिए। अगर वाकई कोई मुखबिर होगा और हमारी सूचनाएँ पुलिस तक पहुँचाता होगा तो उसके साथ ऐसे व्यवहार को जायज़ कह भी सकते हैं, मगर निरपराध आदिवासियों के साथ क्रूर व्यवहार…’’ – इस तरह के अनेक संवाद नाटक में बिखरे पड़े हैं, जो आज के कटु सत्य को रेखांकित करते हैं।

इस कथानक से अनेक सवाल मेरे मन में पैदा हुए। क्या जातिवाद की समाप्ति महज़ शंकराचार्य की घोषणा से हो जाएगी? आज तो जाति और धर्म में नफरत का ज़हर वोट की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, वहाँ क्या शंकराचार्य जैसी संस्था कोई प्रभाव छोड़ सकती है? दूसरा सवाल, पूंजीपतियों का सरगना व्यंजन नागी का यह कथन, ‘‘तुम्हारी छावनी के लिए मैं तुम्हें चाहे जितना धन दे सकता हूँ, मगर अपनी मातृभूमि के खिलाफ गद्दारी मैं नहीं कर सकता।’’ – क्या वर्तमान कार्पोरेट का चरित्र है? क्या कार्पोरेट में कोई मूल्यवत्ता शेष है? ऐसा होता तो आज हमारे देश की मिल्कियत चंद कार्पोरेट तक सिमटती नहीं चली जाती। पूंजीपति व्यंजन नागी का भारत के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करना एक हास्यास्पद यूटोपिया लगता है। इसी तरह नाटककार प्रेमानंद गज्वी कहते हैं कि उनका नायक नक्सलवाद के प्रणेता चारू मजूमदार या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एसए डांगे से कोई संबंध नहीं रखता, जबकि एमएम के पिता का नाम चारू डांगे रखा गया है। चूँकि ये दोनों नेता उन उन विचारधाराओं के प्रतीक हैं, इसलिए विभिन्न गुटों को दर्शाने के लिए यह नाम रखा गया है। महाराष्ट्र में इस नाम और उपनाम के कई लोग हैं। मगर यह बात गले नहीं उतरती।

यह नाटक पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, जाति-उन्मूलन की कोशिश, धर्म-व्यवस्था में व्याप्त पाखंड और शोषण, बढ़ती हुई आर्थिक खाई के साथ आंबेडकरी दर्शन की अभिव्यक्ति के इर्दगिर्द बुना गया है। नाटककार का मानना है कि वर्तमान समाज में विभिन्न विचारधाराओं तथा संकुचित लाभ-लोभ तक सीमित ‘छावनियाँ’ बनी हुई हैं। इनमें से कुछ गुट संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से समाज-परिवर्तन पर विश्वास नहीं करते। ‘छावणी’ शीर्षक इस बात को संकेतित करता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित किये गए विशिष्ट विचारों और लक्ष्य के व्यक्तियों का दल महज़ एक साथ रहने वाला ‘झुंड’ है, जो बिना किसी सवाल के अपने नेता के आदेश का आँख मूँदकर पालन करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। इसमें विवेक नदारद होता है। साथ ही इस तरह की छावनियाँ देश के निवासियों को ही अंततः नुकसान पहुँचाती हैं। नाटककार और निर्देशक भी शायद यही कहना चाहते हैं।