(अजय इप्टा और मैं की पहली कड़ी के बाद मुझे लगा कि संगठन और व्यक्ति के परस्पर सम्बन्ध और विकास को समझने के लिए अजय के संस्मरण का भी सहारा लिया जाये !! अजय ने यह दीर्घ संस्मरणात्मक लेख रायगढ़ इकाई के इतिहास के रूप में लिखा था, जो 2017 के छत्तीसगढ़ इप्टा पर केंद्रित रंगकर्म के विशेष अंक में छपा था। रायगढ़ इप्टा में मेरे प्रवेश से पहले की बातों से अजय ने लेख शुरू किया है इसलिए मेरी कड़ी से समय को पीछे ले जाते हुए रायगढ़ इप्टा की शुरुआत से लेकर पुनर्गठन तक के किस्से जानने के लिए अजय की कलम से रूबरू होते हैं। इस कड़ी में एक युवा किसतरह संगठन से जुड़ता है, उसकी पढ़ने-लिखने-अभिनय करने की रूचि बढ़ने से लेकर वह किसतरह एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में तैयार होता है – अजय ने इस समूची प्रक्रिया को बहुत सहज ढंग से लिखा है।)

पैंतीस बरस पूरे हो गये इप्टा रायगढ़ की रंगयात्रा को और हमारी उम्र के पैंतीस बरस कम हो गये। व्यक्ति और संगठन में शायद यही फर्क है। संगठन जवां होता जाता है और व्यक्ति बूढ़ा। पैंतीस बरस पहले एक दिन खोडियार सर आये और मुझे ‘एक और द्रोणाचार्य’ नाटक देकर कहा, ‘‘इसे पढ़ो और अगर तुम नाटक करने के इच्छुक हो तो इतवार को दोपहर में पापा के घर आ जाना। सत्तीगुड़ी चौक में उनका घर है, किसी से भी पूछ लेना।

प्रताप सिंह खोडियार

मैं नाटक एक बार में ही पढ़ गया और अपने लिए रोल भी चुन लिया चंदू का। रविवार को बड़ी उत्सुकता के साथ पापा के घर पहुँचा, यह पापा से मेरी पहली मुलाकात थी। चश्मा लगाए, गंभीर मुद्रा में कंबल ओढ़कर मोटी सी किताब पढ़ते हुए प्यार से बिठाया, कुछ पूछताछ की। इतने में प्रमोद सराफ, खोडियार सर और उमाशंकर चौबे जी भी आ गये। ये लोग अपनी चर्चा में मशगूल हो गये। एक और साथी आया था बाल भास्कर, इससे मैं पहले से परिचित था। उसने मुझसे पूछा, ‘‘तुम भी नाटक में काम करना चाहते हो?’’ मैंने कहा, ‘‘हाँ।’’ बाल भास्कर – ‘‘इससे पहले कभी नाटक में काम किया है?’’ मैंने कहा, ‘‘नहीं’’। उसने कहा, ‘‘मैं तो बहुत नाटक कर चुका, यह शायद छठवाँ नाटक होगा।’’ मैं यह सुनकर सहज होने की बजाय असहज हो गया। इस बीच रवीन्द्र चौबे भी आ गया। यह लड़का कुछ गंभीर किस्म का लगा। बी.एससी. के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। उससे बातचीत करके मेरा संकोच दूर हुआ। बाद में तो खैर, वह मेरा घनिष्ठ मित्र बन गया।

मुमताज भारती ‘पापा’

रविंद्र चौबे-अजय आठले

अचानक प्रमोद सराफ ने पापा से फरमाइश की, ‘‘पापा, मुक्तिबोध की ‘भूल गलती’ कविता आप पढ़कर सुनाइये।’’ काफी ना-नुकुर के बाद पापा ने वह किताब, जो उनके हाथ में थी, उसकी पहली कविता ‘भूल गलती’ पढ़ना शुरु की। ‘‘भूल गलती आज बैठी है/जिरहबख्तर पहनकर तख्त पर…। पापा की आवाज़ के उतार-चढ़ाव और शुद्ध उच्चारण से कुछ बिम्ब खड़े होने लगे। ‘‘संकल्पधर्मी चेतना का रक्तप्लावित स्वर/हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर/किसी दिन फिर प्रकट होकर विकट हो जाएगा….’’ इन पंक्तियों के आते-आते मैं सम्मोहित सा होकर उसे सुनता रह गया। कविता खत्म कर किताब बंद करते हुए जब उसे जमीन पर रखी तो एक सन्नाटा छाया हुआ था।

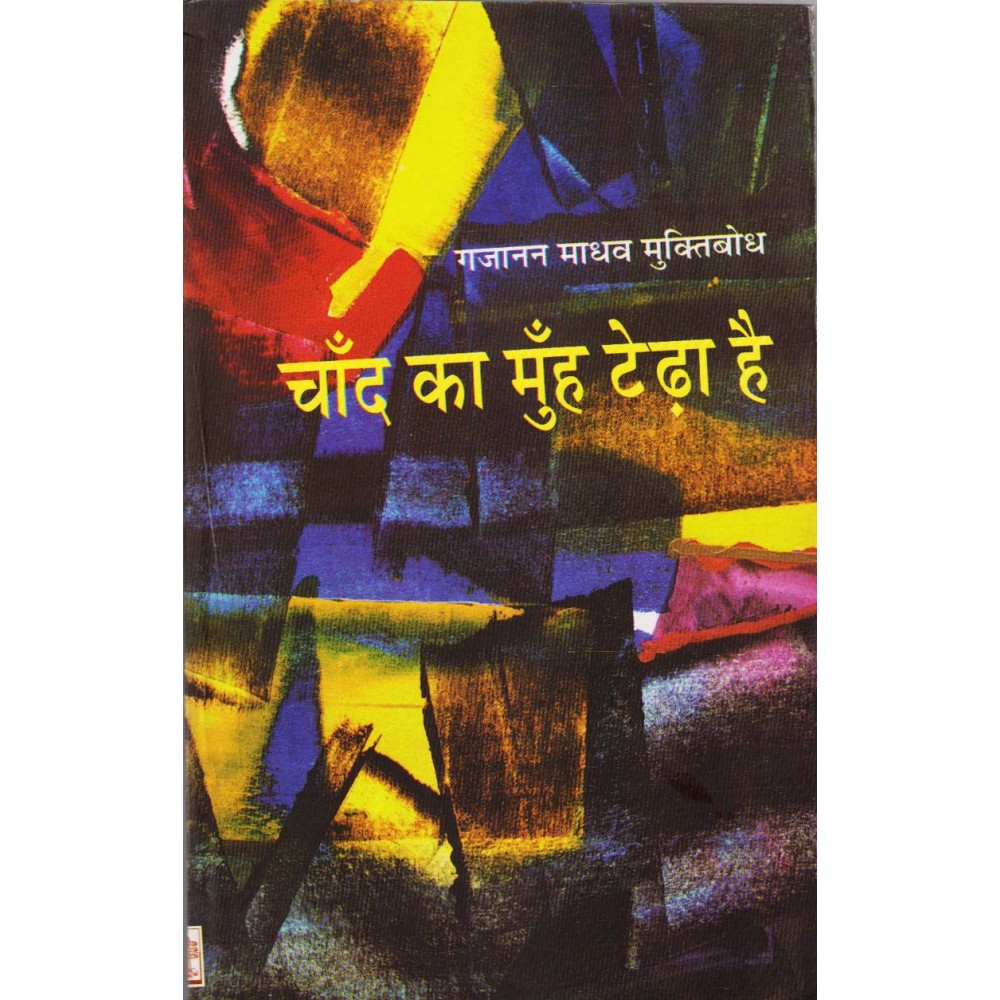

मैंने डरते डरते उस किताब को उठाया, मुक्तिबोध की कविताओं का संकलन था ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’। पहली कविता, जिसे अभी-अभी पापा ने पढ़ा था, ‘भूल गलती’, उस पन्ने को खोला। यह क्या… ‘‘भूल गलती/आज बैठी है/जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर….. जिस लय में पापा ने उस कविता को पढ़ा था, अंकित शब्दों में वह नदारद था। यह शायद रंगकर्म का मेरा पहला पाठ था, कविता को पढ़ने की तमीज़ को लेकर।

खैर इसके बाद नाटक को लेकर चर्चा होने लगी और फिर एक एक कर पढ़ाया जाने लगा। अरविंद का रोल प्रमोद सराफ पढ़ रहा था, जैसे ही यदु का रोल आया, उमाशंकर जी ने मुझे इशारा किया, ‘‘पढ़ो’’। मैं थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि मन ही मन मैंने चंदू का रोल चुन लिया था, लेकिन फिर यदु का रोल पढ़ा। चूँकि वह नाटक मैंने तीन-चार बार पढ़ लिया था इसलिए यदु का रोल मैंने पूरे उतार-चढ़ाव के साथ पढ़ा जबकि शेष लोग शायद पहली बार ही नाटक पढ़ रहे थे, इसलिए उनका पढ़ना शायद उतना प्रभावी नहीं हो रहा था। इसलिए मेरे पढ़ने की बहुत तारीफ हुई। मेरा भी उत्साह बढ़ा और झिझक कम हुई। लेकिन हुआ यह कि मेरे लिए यदु का रोल निश्चित कर दिया गया। जबकि मुझे चंदू का रोल करने की इच्छा थी। बहरहाल नाटक की रिहर्सल चलने लगी। चंदू का रोल रविन्द्र को मिला था। इस नाटक में तीन लड़कियों की जरूरत थी जबकि एक ही लड़की शेफाली उपलब्ध थी। एक और लड़की शीला गार्डिया, जो धर्मजयगढ़ में रहती थी, वह केवल शनिवार एवं इतवार को ही आती थी रिहर्सल करने। इसलिए कुछ दिनों तक नाटक की रिहर्सल हुई और फिर अंततः इसे बंद करना पड़ा। पापा की टिप्पणी थी, ‘‘इतने अच्छे नाटक की भ्रूण हत्या हो गई।’’

नाटक की रिहर्सल तो बंद हो गई, मगर पापा के यहाँ जाने का जो सिलसिला शुरु हुआ था, थमा नहीं। पढ़ने का बहुत शौक था इसलिए हर हफ्ते लाइब्रेरी जाकर पाँच-छह उपन्यास या गंभीर साहित्य की किताबें उठा लाता था और हफ्ते भर में पढ़ डालता था। धीरे-धीरे पापा से भी साहित्य, इतिहास आदि पर चर्चा करने लगा। पापा ने भी कुछ किताबें पढ़ने के लिए दीं। भगवतशरण उपाध्याय की ‘भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण’, यह वो किताब थी जिसने मेरे नज़रिये में बदलाव ला दिया था। इस बीच नाटक करने की भी कोशिश हो रही थी, पर यह संभव नहीं हो पा रहा था। तभी शहर की सांस्कृतिक फिजां में पुच्छल तारे की तरह प्रकट हुई एक संस्था ‘दिशा नाट्य मंच’। बाद में इसका नामकरण ‘नाट्य दिशा’ हुआ। सतीश शर्मा, सुभाष पांडे, दिलीप गबेल जैसे नौजवान साथियों और अंबिका वर्मा, अग्रवाल सर जैसे वरिष्ठ लोगों ने इस संस्था की स्थापना की थी। खाद्य अधिकारी श्री मुखर्जी भी इसमें बेहद सक्रिय हुए और इन लोगों ने एक नाट्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर की नाट्य संस्थाओं को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में नाट्य प्रदर्शन हेतु चौबे जी को भी आमंत्रित किया गया। चौबे जी ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि नाट्य समारोह में भाग लेना है और उसी मीटिंग में इप्टा का गठन किया गया। चौबे जी इसके अध्यक्ष बने और मुझे सचिव बनाया गया। नाटक के चयन का जिम्मा चौबे जी और पापा पर छोड़ दिया गया।

एक दिन चौबे जी ने बुलाकर मुझे सूचित किया कि नाटक का चयन कर लिया गया है। सिर्फ सात पात्रों का नाटक है और तुमको मुख्य रोल करना है। नाटक की स्क्रिप्ट थमा दी। विजय तेंदुलकर लिखित ‘पंछी ऐसे आते हैं’ नाटक था। मैं रातभर में ही उसे पढ़ गया। यह एक प्रयोगशील नाटक था। इसका मुख्य पात्र अरूण सरनाइक इस नाटक का सूत्रधार भी था और मुख्य पात्र भी। पहला संवाद ही 10-12 पृष्ठों का था, जहाँ वह दर्शकों से बातें करता हुआ नाटक में प्रविष्ट होता है। भूमिका चुनौतीपूर्ण थी और मैं पहली बार इतनी बड़ी भूमिका कर रहा था। नाटक के कथ्य को लेकर प्रमोद सराफ जैसे कुछ साथियों में असहमति भी थी। उनका मानना था कि इस नाटक में प्रगतिशीलता जैसी कोई बात नहीं है। पापा के अपने तर्क थे। प्रेम व्यक्ति को भीतर से सुंदर बनाता है। आंतरिक सुंदरता ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसतरह ‘हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता’ के नाम पर बंडा जैसे चरित्र प्रेम की नैसर्गिकता पर डंडा चला रहे हैं। पापा के प्रति आदर भाव और लिहाज़ के कारण प्रमोद सराफ चुप ज़रूर हो गया पर सहमत नहीं हो पाया। ये वो दौर था, जहाँ नौजवान साथी प्रेम को प्रगतिशीलता में बाधक मानते थे।

नाटक की रिहर्सल शुरु हो गई। कुल सात पात्र थे। लड़की के पिता का रोल दद्दू (उमाशंकर जी) निभा रहे थे। लड़की का रोल उनकी लड़की शेफाली कर रही थी। अरूण का रोल मैं, लड़की के भाई का रोल बाल भास्कर, लड़की के होने वाले पति का रोल रवीन्द्र और लड़की की माँ का रोल शीला गार्डिया कर रही थी। रिहर्सल चौबे जी के घर में हुआ करती थी। शेफाली घर में खाना बनाते हुए बीच में अपना रोल कर वापस घरेलू काम में लग जाती थी। चौबे जी ज़्यादा निर्देश नहीं दिया करते थे। वे अच्छे अभिनेता ज़रूर थे मगर उतने अच्छे निर्देशक नहीं थे। मैंने अपना रोल याद करना शुरु कर दिया था। रिहर्सल के दौरान निर्देशक द्वारा कुछ न कहने पर मुझे शंका होने लगी थी कि मैं ठीक से चरित्र को निभा पा रहा हूँ या नहीं। अचानक एक साथी ने बतलाया कि यह नाटक अभी-अभी कलकत्ता में देखकर आया हूँ। श्यामानंद जालान के निर्देशन में खेला जा रहा है। तुम लोग चाहो तो देखकर आ सकते हो। वैसे अजय अपना रोल ठीक कर रहा है। यह जानकर कि यह नाटक कलकत्ता में खेला जा रहा है, मैंने और रवीन्द्र ने रविवार को कलकत्ता जाकर नाटक देखने की योजना बना ली। एक छोटा सा टेपरिकॉर्डर भी जुगाड़ कर लिया ताकि नाटक की रिकॉर्डिंग भी कर ली जाए और पहुँच गये कलकत्ता, वहाँ कला मंदिर में सबसे महंगी टिकट खरीदकर पहली पंक्ति में बैठे ताकि नज़दीक से नाटक भी देख लें और रिकॉर्डिंग भी हो जाए। बेहद अधीरता और उत्सुकता से अपनी कुर्सी पर जमे रहकर नाटक देखा हमने। नाटक देखने के बाद लगा कि हम लोग सही दिशा में हैं, बल्कि लड़की के पिता का रोल तो दद्दू चौबे जी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। वापस रायगढ़ आए। टेप सबको सुनाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर नाटक की रिहर्सल में जुट गए।

नाट्य समारोह में पाँच नाटक होने थे और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार भी रखा गया था। पहले दिन क्षितिज रंग शिविर, दुर्ग का प्रेम साइमन लिखित नाटक ‘अरण्य गाथा’ हुआ। दूसरे दिन इप्टा रायगढ़ का ‘पंछी ऐसे आते हैं’, तीसरे दिन नाट्यचक्र बिलासपुर का ‘सिंहासन खाली है’, चौथे दिन भिलाई के सुब्रत बोस का नाटक ‘फंदी’ होना था पर वह टीम उस दिन नहीं पहुँच पाई और पाँचवें दिन दो नाटक रखे गए – इप्टा रायपुर का राजकमल नायक के निर्देशन में ‘जादू का जंगल’ और सुब्रत बोस का शंकर शेष लिखित नाटक ‘फंदी’। ‘जादू का जंगल’ सर्वश्रेष्ठ नाटक घोषित किया गया तथा सुब्रत बोस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ‘जादू का जंगल’ की अभिनेत्री रंजना भट्ट को मिला और सांत्वना पुरस्कार शेफाली चौबे को। हमारे नाटक की भी इस समारोह में काफी चर्चा रही।

इस बीच रायपुर की इप्टा को हम लोगों ने सुबह की चाय पर आमंत्रित किया और चौबे जी के घर में इप्टा रायपुर और इप्टा रायगढ़ के सभी सदस्य बैठे और विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इस दौरान राजनांदगाँव की इकाई का भी गठन हो गया था। बिलासपुर में सुगबुगाहट चल रही थी। अंबिकापुर में भी इकाई का गठन हो गया था। ग्वालियर, भोपाल की भी खबरें थीं। जबलपुर में विवेचना ही इप्टा के नाम पर कार्य करने वाली थी। प्रगतिशील लेखक संघ के लोग हर जगह इप्टा की इकाइयाँ बनाने में सहयोग कर रहे थे। इसलिए इसी चर्चा में यह तय हुआ कि इप्टा का एक प्रादेशिक सम्मेलन किया जाए। रायगढ़ इप्टा इसकी जिम्मेदारी लेने तैयार हो गई। बेहद दुस्साहसिक कदम था। जिस इकाई को बने मुश्किल से दो-तीन महीने हुए थे, उसने प्रादेशिक सम्मेलन बुलाने का जिम्मा ले लिया था। इस नाट्य समारोह की शायद यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

मई 1982 में इप्टा का राज्य सम्मेलन प्रगतिशील लेखक संघ के सहयोग से होना तय हो गया था। प्रलेस की रायगढ़ इकाई तब बलदेव साव जी देखते थे। प्रमोद सराफ तो प्रलेस, इप्टा, इस्कस सभी संगठनों में उपस्थित था। लायनों की भाषा में कहें तो उसका रोल टेल ट्विस्टर का था – सभी संगठनों को सक्रिय रखने का। रोज चौबे जी के घर में बैठकें होने लगीं। चौबे जी का घर, जो कभी विभिन्न समाजवादी पार्टियों का बारी बारी से कार्यालय रह चुका था, अब पूरी तरह इप्टा का कार्यालय बन चुका था। रोज बैठकें होने लगीं। प्रदेश भर की इकाइयों से पत्र व्यवहार होने लगे। प्रलेस के साथियों के अलावा इप्टा में भी नए साथी आने लगे – तापस राय, सुब्रत चौबे, दिलीप षडंगी, नरेन्द्र दुबे जैसे नौजवान साथी जुड़ने लगे।

वहीं शिवशरण पांडे जी, अशोक झा सर, रजनीकांत मेहता जी और दवे सर जैसे वरिष्ठ लोग भी आ जुटे थे। रोज बैठकों में ‘उत्तरगाथा’, ‘कथन’, ‘पहल’ जैसी लघु पत्रिकाओं के अंक कोई न कोई लाता रहता। कभी नाटकों पर चर्चा होती, कभी कविताओं पर। नाटक की तैयारी भले ही नहीं हो रही थी पर इस तरह की चर्चाओं से हमारी समझ विकसित हो रही थी। कविता पोस्टर बनाए जाने लगे। पापा, खोडियार सर, प्रमोद सराफ जैसे लोग कविता पोस्टर बनाया करते थे। पोस्टर के माध्यम से कविताओं से हमारा परिचय होने लगा था। खोडियार सर ने अज्ञेय की कविता पर एक पोस्टर बनाया था –

साँप !

तुम कभी सभ्य तो न थे

शहरों में तुम्हें रहना न आया

एक बात पूछूँ, बतलाओगे?

डसना कहाँ से सीखा, ये विष कहाँ से पाया?

एक बड़ा-सा पोस्टर पापा ने धूमिल की कविता पर बनाया था –

एक आदमी रोटी बेलता है

एक आदमी रोटी सेंकता है

एक और आदमी है जो न सेंकता है न बेलता है

वह सिर्फ रोटियों से खेलता है

मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है

इस बात पर मेरे देश की संसद मौन है।

ये वो दौर था जब स्वाभाविक तौर पर नौजवान व्यवस्थाविरोधी हुआ करते थे। यहाँ तक कि शिक्षित उच्च मध्य वर्ग भी स्वाभाविक तौर पर वामपंथी रुझान रखता था। अमेरिका के प्रति आम तौर पर विरोधी भाव ही होता था। तब आज की तरह उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग अमरीकीपरस्त नहीं हुआ था। आज तो यह पूरा वर्ग अमेरिका पलायन के लिए बिस्तर बाँधकर तैयार बैठा है। उस एनआरआई को राष्ट्रभक्त की तरह देखा जा रहा है, जो वहाँ की नागरिकता इस शपथ को भरने के बाद ही पाता है कि जिसमें यह शर्त होती है कि ‘‘अगर अमेरिका का आपके देश से युद्ध होता है तो आप अमेरिका का साथ देंगे।’’ अब तो हम सिर्फ आदिवासी और ग्रामीण कस्बाई युवा से ही आशा कर सकते हैं कि उनसे कोई सकारात्मक परिवर्तन हो सकेगा।

तैयारियाँ तेज़ी पर थीं। पत्र व्यवहार जो किया था, उत्तर भी आने लगे थे। बेहद सकारात्मक थे, सभी में उत्साह था। ‘नटरंग’ के संपादक नेमिचंद्र जैन जी का पत्र भी आया था, कार्यक्रम की पूरी रिपोर्टिंग छापने का आश्वासन दिया था। बाद में उसे पूरा भी किया। ज्ञान जी के उत्तर बेहद तत्परता से आते थे। उस ज़माने में ई-मेल जैसी सुविधा नहीं थी लेकिन उसी गति से उनके पत्र आते थे, सूत्र वाक्यों में – उत्सवधर्मी लोगों से बचना होगा, ये तो कैथोलिक कन्फेशन है आदि…। जशपुर से पाठक जी और आलम भाई आते रहते थे। पाठक जी तो सम्मेलन से तीन-चार दिन पहले ही आकर डेरा जमाए हुए थे, रात-दिन काम कर रहे थे। लम्बी दाढ़ी, भावप्रवण आँखें और मुस्कुराता चेहरा… स्वामी रामकृष्ण से बहुत साम्य था चेहरे का। उस दौर में जब खुरदुरी दाढ़ी, बढ़े बाल, कंधे पर झोला और मुँह में चारमीनार युवा तुर्क होने का सिम्बल था, पाठक जी का चेहरा बिल्कुल विपरीत सौम्य प्रभाव डालता था। कमलाप्रसाद जी और ज्ञान जी से लगातार सम्पर्क बना हुआ था। कमला जी भी उतनी ही तत्परता से उत्तर दे रहे थे परंतु उनकी लिखावट पढ़ने में तकलीफ होती थी, मानो किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो। ज्ञान जी ने इसे छुपा लिया था, वे टाइप करके ही भेजते थे। लेकिन उनके हस्ताक्षर को मैं आज तक श्री रंजन ही पढ़ पाता हूँ। कमला जी ने सम्पर्क कर भीष्म साहनी जी को मना लिया था सम्मेलन के उद्घाटन हेतु।

नेमीचंद जैन

ज्ञानरंजन

कमला प्रसाद

हम सभी बेहद उत्साहित थे भीष्म साहनी आ रहे हैं जानकर। बाद में उद्घाटन की जगह समापन कार्यक्रम में आना तय हुआ। उद्घाटन हमारे युवा साथी राजकमल नायक ने किया। यह सचमुच गर्व का विषय था कि इतने महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्घाटन हमारे युवा साथी से कराया गया। पहले सत्र की अध्यक्षता अम्बिकापुर के विजय गुप्त ने की थी। दूसरे सत्र में आलेख विजय गुप्त ने पढ़ा था। बेहद नाटकीय और आकर्षक अंदाज़ में बोलता था और भाषा भी उतनी ही आलंकारिक थी। उसको संगीत का अच्छा ज्ञान था।

विजय गुप्त

राजकमल नायक

दो दिनों के सत्रों में प्रवीण अटलूरी और अपूर्व शिंदे ये दो शख्स ऐसे थे, जो सभी सत्रों में बोले। प्रवीण अटलूरी बेहद तार्किक और समझबूझ वाला लड़का था, वहीं अपूर्व में लड़कपन और उत्साह का अतिरेक था।

अंतिम दिन भीष्म साहनी आने वाले थे। उन्हें लेने मैं, प्रमोद सराफ, प्रेमस्वरूप, रविन्द्र स्टेशन पहुँचे थे। रामकिसन जी ने कहीं से गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया था। चार चक्का वाहन उस जमाने में बहुत बड़ी चीज़ होती थी, शहर में गिनीचुनी गाड़ियाँ थीं। दो चक्का वाहन भी उच्च मध्य वर्ग के कुछ लोग ही रखते थे। आज की तरह हर गली-मुहल्ले में गाड़ियाँ नहीं होती थीं। लोग इसे विकास का प्रतिमान मानते हैं। जो साइकिल में चलता था, वह अब मोटर साइकिल में चलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गरीब के पास उस समय भी एल्यूमिनियम का कटोरा ही था और आज भी एल्यूमिनियम का ही कटोरा है। विकास हुआ है या असमानता की खाई चौड़ी हुई है यह सोचना होगा। ये देश सचमुच महान है। यहाँ कबीलाई समाज से लेकर उत्तर आधुनिक समाज एक साथ धड़कता है। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। फर्स्ट क्लास के डिब्बे से भीष्म साहनी जी उतरे। सतरंगी दरी में लिपटा बिस्तर एक रस्सी से बंधा हुआ और दूसरे हाथ में एयर बैग लिए, गोरा रंग, बेतरतीब बाल, बोलती आँखें और मोहक मुस्कान। एक महान लेखक इतना अपना सा होगा यह सोचा न था। रेस्ट हाउस पहुँचे, चाय मंगाई। इस बीच साहनी जी ने हम सबसे परिचय प्राप्त कर लिया। कार्यक्रम के बारे में पूछा फिर सिगरेट का पैकेट निकाला। हम लोगों की तरफ बढ़ाया। हमने ना-नुकुर की तो कहने लगे, ‘‘अरे थियेटर के आदमी हो, सिगरेट नहीं पीते? शरमाओ मत, लो।’’ हमने सिगरेट ले ली, चाय पी और विदा ली। अपने साथियों के पास जाने की उत्सुकता थी यह बताने की, कि हम साहनी जी के साथ सिगरेट पीकर आ रहे हैं। आज सोचता हूँ तो एक कथन याद आता है। महावीर स्वामी के भीतर इतनी अहिंसा उपजी कि उन्होंने मुँह पर पट्टी बाँध ली। मगर आज उनके अनुयायी पहले मुँह पर पट्टी बाँधते हैं और सोचते हैं कि महावीर स्वामी हो गये। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। एक महान लेखक की सिगरेट पीकर हम लोग महान हो गए, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन एक सबक यह ज़रूर मिला कि अगर दुनिया को मुकम्मल तौर पर जानना है तो नई पीढ़ी से जीवंत सम्पर्क रखना ही होगा इसलिए शायद आज भी मेरा नई पीढ़ी से ज़्यादा सम्पर्क है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं उन्हें सिगरेट नहीं पिलाता।

भीष्म साहनी (सहमत से साभार)

भीष्म साहनी (सहमत से साभार)

अंतिम सत्र की अध्यक्षता भीष्म साहनी ने की थी। इसके तुरंत बाद नटवर स्कूल के प्रांगण में खुला सत्र था, जिसमें भीष्म साहनी जी ने ‘वर्तमान दशा और साहित्यकार की भूमिका’ पर अपना वक्तव्य दिया था। वक्तव्य के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राजकमल नायक ने धूमिल की कविता ‘मोचीराम’ का एकल मंचन किया। वहां अंबिकापुर इकाई ने ‘मशीन’ नाटक का मंचन किया और डोंगरगढ़ इकाई ने डोंगरे जी के निर्देशन में एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। इस बीच नई कार्यकारिणी का गठन किया गया था। हरिशंकर परसाई जी और उमाशंकर चौबे जी को मध्यप्रदेश इप्टा का संरक्षक बनाया गया। राजेश जोशी जी अध्यक्ष बने, विजय गुप्त महासचिव और मैं कोषाध्यक्ष बना। साहनी जी को यहाँ से बिलासपुर जाना था, जहाँ उन पर केन्द्रित कार्यक्रम ‘महत्व भीष्म साहनी’ हो रहा था। (क्रमशः)

हरिशंकर परसाई

राजेश जोशी

यादों के झरोखे से…

रंगकर्म के प्रति कितना गहरा लगाव था अजय भाई साहब का, यह इस लेख से झलकता है। राजकमल नायक जी का जादू का जंगल बचेली (बैलाडीला) में १९८२ में देखा था मैंने। 🙏🏼